学校をもっとよくするWebメディア

新年度は毎年4月1日から始まりますが、実際の準備期間はごくわずか。その限られた日数の中で、教職員は多くの業務に追われています。

本来であれば、教職員同士が十分にコミュニケーションをとりながら、学校のビジョンや目標を共有し、新年度の体制やカリキュラムについてしっかりと話し合う時間が必要です。しかし実際は、そのような時間を確保することは難しくなっています。

準備期間が短いことで、前年通りの運営に頼らざるを得なかったり、検討不足のまま新年度がスタートしたりといった課題もあります。また、超過勤務や休日出勤が常態化しているという声も少なくありません。

今回のアンケートでは、現職の教職員のみなさんに「新年度準備期間の短さによって発生している超過勤務」について実態を聞きました。

※ 本アンケートは2023年度・2024年度に引き続き3回目の実施となります。過去のアンケート結果は下記をご参照ください。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年4月18日(金)〜2025年5月19日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :61件

アンケート結果

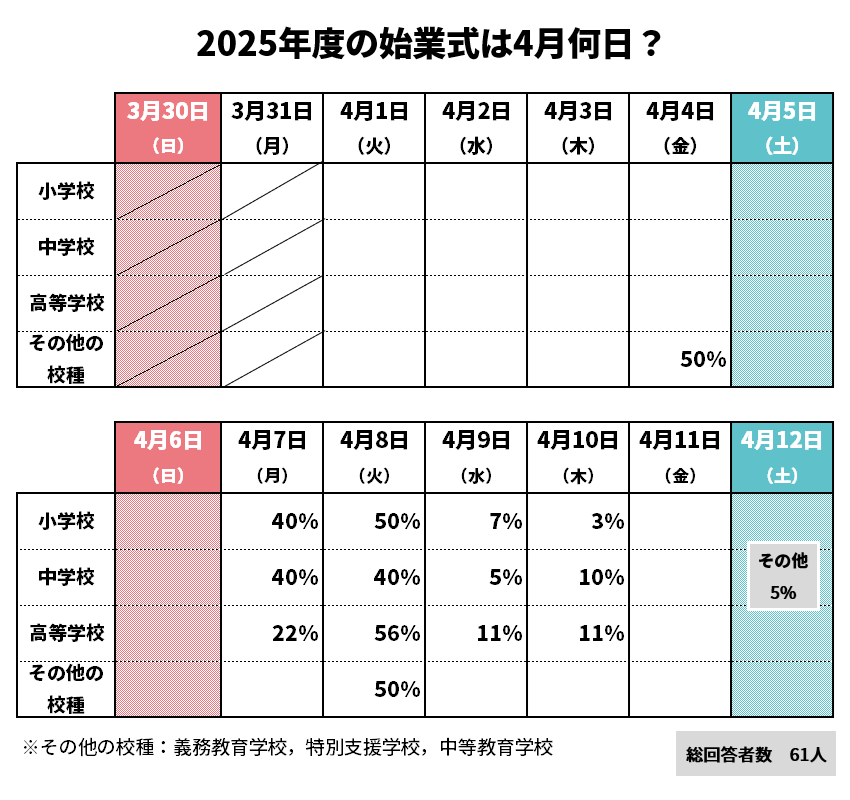

設問1 2025年度の始業式は4月何日?

Q1. あなたの勤務校では、今年度(2025年度)の始業式は4月何日でしたか?

今年度の始業式は、4月8日(火)に実施した学校が最も多く、全体の49%を占めました。校種別では、小学校で50%、高等学校では56%がこの日に実施しています。また、4月7日(月)に実施した学校も全体の34%に上り、7日と8日の二日間に分かれる形になりました。

昨年度は、4月8日(月)に始業式を行った学校が約70%に達し、日程がこの日に集中していました。一昨年度は4月6日(木)、7日(金)、10日(月)の三日間に分散しており、土日の配置によって始業式の日程や新年度準備期間の長さが左右されていることが分かりました。

校種別に見ると、中学校で4月7日と4月8日に実施した学校はいずれも8校(各40%)と、日付に偏りは見られませんでした。

なお、回答があった中で最も早い始業式の実施日は、4月4日(金)でした。

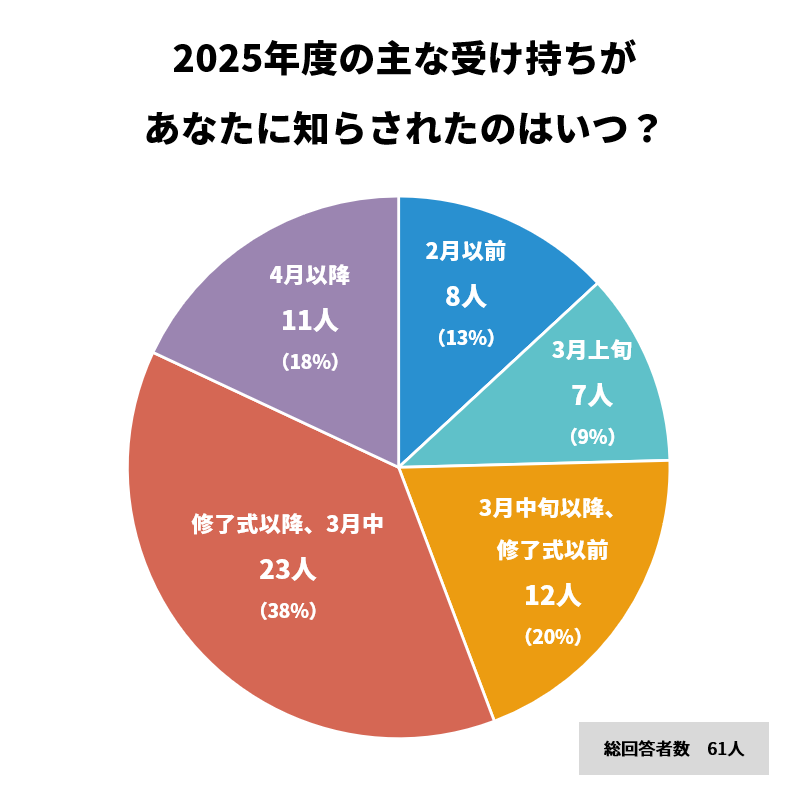

設問2 担当業務が知らされたのはいつ?

Q2. 2025年度の主な受け持ちが管理職等からあなたに知らされたのはいつですか。

※主な受け持ちとは、学級担任や校務分掌などの職務の割り振りのうち、主となる職務を指します。

2025年度の主な受け持ちの通知時期について、最も多かったのは「修了式(終業式)以降、3月中」で、回答者全体の38%を占めました。次に多かったのは「3月中旬以降、修了式(終業式)以前」で、20%でした。この2項目については、前年度・一昨年度と同水準となっています。

校種別に見ると「4月以降」と回答した教職員は、小学校で23%、全体でも18%と、一定数存在していました。

また「2月以前」に通知があった割合は、小学校・中学校ともに10%でしたが、高等学校では33%に上り、前年度(23%)から10ポイント増加しました。高等学校では他の校種に比べて通知時期が早い傾向が、前年度調査と同様に見られました。

中学校では「3月中旬以降~3月中」に通知を受けた教職員が70%に達し、小学校では「3月の修了式以降~4月」にかけて通知された人が66%となりました。小・中学校では、より遅い時期に集中する傾向がみられました。

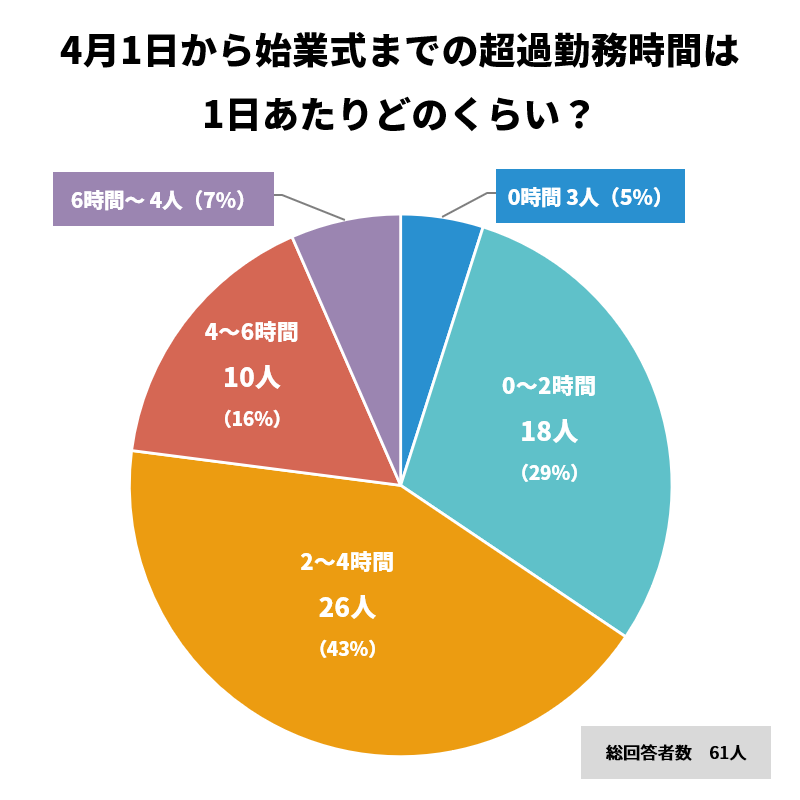

設問3 始業式までの超過勤務時間は?

Q3. 4月1日から始業式までの間における、平日1日あたりの超過勤務時間を教えてください。

※おおよその平均値でお答えください。

回答者全体の66%が、4月1日から始業式までの間に1日あたり2時間以上の超過勤務をしていたことが分かりました。このうち「4時間以上」と回答した人は23%で、前年度(12%)より11ポイント増加しています(一昨年度は約25%でした)。

校種別では、前年度は中学校教員の長時間勤務が目立ちましたが、今年度は小学校が中学校を上回り、小学校教員の53%が「3時間以上」の超過勤務をしていると回答しました。さらに、小学校では「6時間以上」と回答した人が13%に上り、長時間勤務の実態が明らかになりました。

なお、最も回答が多かった超過勤務の時間帯は、小学校では「2時間以上3時間未満」が27%、高等学校では「1時間未満」が44%と、それぞれ傾向の違いが見られました。

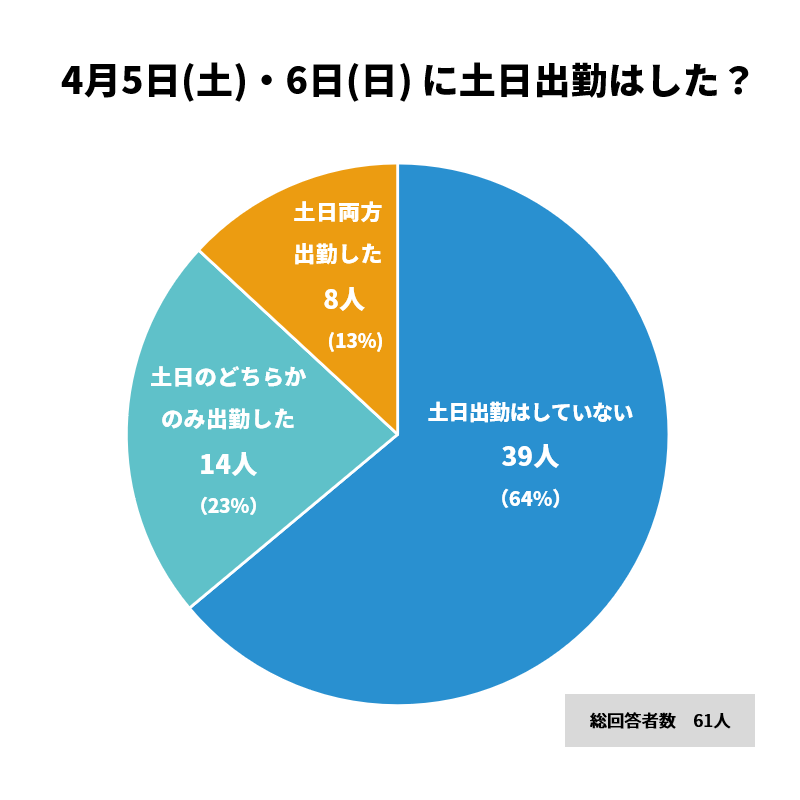

設問4 年度始めに土日出勤はした?

Q4. 新年度最初の土日(4月5・6日)に土日出勤をしましたか?

全体の64%の教職員が「土日出勤はしていない」と回答しており、前年度の47%から17ポイントの増加となりました。一方で、土日の両日とも出勤した人は13%に上り、前年度(15%)一昨年度(11%)とほぼ同じ水準で推移しています。

校種別に見ると、高等学校では「土日出勤はしていない」と答えた教職員が89%で、最も高い割合となりました。対照的に、小学校では17%が「土日の両日とも出勤した」と回答しており、校種間の傾向に違いが見られました。

設問5 年度始めの土日、業務時間はどのくらい?

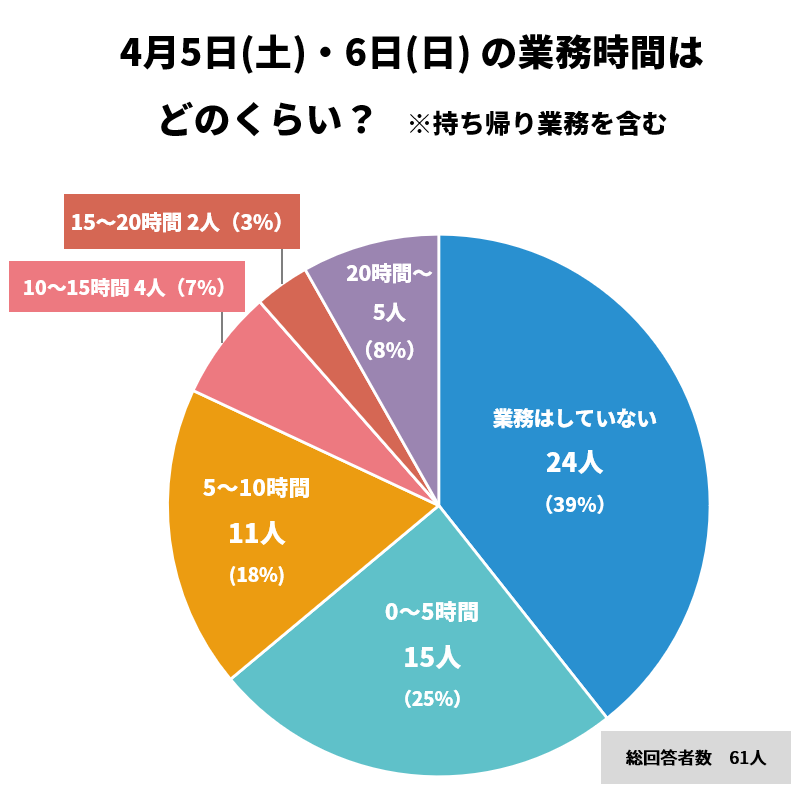

Q5. 新年度最初の土日(4月5・6日)に合計で何時間程度業務をしましたか?(持ち帰り業務を含む)

新年度最初の土日(4月5・6日)の合計業務時間について「業務はしていない」と回答した人は全体の39%で、一昨年度(35%)、前年度(26%)と比べて増加しました。

何らかの業務を行った人は全体の61%に上り、このうち「5時間未満」が25%、次いで「5時間以上10時間未満」が18%を占めています。

「業務はしていない」と答える人が増えた一方で、小学校では13%、高等学校では11%の教職員が「20時間以上」と回答しており、労働時間に大きなばらつきが見られる結果となりました。

まとめ

今回のアンケートでは、3年連続で年度始めにおける超過勤務の実態について尋ねました。

回答者全体の66%が、4月1日から始業式までの間に1日あたり2時間以上の超過勤務をしていたことが分かりました。このうち「4時間以上」と答えた人は23%で、前年度(12%)より11ポイント増加しています。

また「土日出勤はしていない」と回答した教職員は64%で、前年度から17ポイント増加しました。一方で持ち帰り業務などを含め、何らかの業務を行った人は全体の61%に上っています。

超過勤務や休日出勤の割合は、前年度や一昨年度と比べて減少傾向にあるものの、新年度最初の土日に「20時間以上の超過勤務を行った」と答えた教職員が8%に上るなど、労働時間には依然として大きなばらつきが見られました。

NPO法人School Voice Projectでは2024年度と2023年度にも同様のアンケートを行っています。こちらも合わせてご覧ください。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

毎年4月、全国多くの小学校・中学校は全国学力・学習状況調査(通称:全国学テ,全国学調など)の実施を迎えます。この調査は、国や自治体が教育の成果と課題を把握し、指導改善に役立てるという重要な目的を掲げています。しかしその一方で、結果の公表が招く過度な競争や、テスト対策に追われる現場の負担増など、その意義やあり方を問う声が教育関係者から上がっていることも事実です。

実際、NPO法人School Voice Projectが2022年に行った調査では、全国学テの実施について教職員の6割以上が「反対」と回答しており、文科省が掲げている目的と現場の実感との間に大きな隔たりがあることがうかがえます。

この記事では、そんな全国学テの歴史的背景から、本来の目的やメリット、そして現場が抱える課題や弊害までを解説します。

全国学力・学習状況調査の歴史

高度成長時に開始も10年間で中止

日本の全国規模での学力調査は1956年に始まりましたが、学校間・地域間の競争が過熱し、テストの点数を上げること自体が目的化するなどの弊害が指摘され、教職員組合の反対運動もあり1966年に中止されました。当時から、全国一斉テストは過度な競争や教育現場への圧力、序列化といった課題を抱えていたのです。

「PISAショック」を機に復活へ

それから約40年の時を経て、全国学力・学習状況調査(全国学テ)が復活する大きなきっかけとなったのが、2000年代初頭の「PISAショック」です。経済協力開発機構(OECD)が実施する「生徒の学習到達度調査(PISA)」において、日本の生徒の順位、特に2003年調査における読解力の順位が2000年調査の8位から14位へと大幅に低下したことは、社会に大きな衝撃を与えました。

この結果は、当時推進されていた「ゆとり教育」による学力低下の象徴と受け止められ、教育政策を「学力向上」へと大きく転換させる契機となりました。学力低下への危機感と国際比較における日本の立ち位置への意識の高まりを背景に、全国的な学力実態の把握と教育改善の必要性が再認識され、2007年、小学校第6学年と中学校第3学年の全児童生徒を対象とする悉皆調査(※すべての人を対象とした調査のこと。全数調査)として、全国学テは43年ぶりに復活しました。

調査形式・内容の変遷

2007年に悉皆調査(全数調査)として再開された全国学テは、2010年度には抽出調査に変更されましたが、2013年度からは再び悉皆調査に戻っています。また、当初の国語、算数・数学に加え、2012年度からは理科、2019年度からは英語が3年に1度程度の頻度で追加されるなど、社会の変化に合わせて調査内容も変遷を続けています。

また、調査の方法にも変化が見られます。2023年度から一部教科において、調査をコンピュータ上で行うCBT(Computer Based Testing)化が進められています。CBT化はPISAでも2015年から進められており、全国学テのCBT化もその対応が理由とされています。CBT化により、動画や音声を用いた多様な問題形式が可能になるほか、採点や集計の効率化、教員の負担軽減といったメリットが期待されています。

参考「全国学力・学習状況調査とは」(一般社団法人 全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月9日参照)より

参考「ゆとり教育から PISA 型学力へ:小学校国語科における PISA 型読解力」『Kokusai-Joho』(小杉聡,2020年)より

調査方法および内容

全国学力・学習状況調査(全国学テ)は2025年時点で、原則として全国の国公私立の小学校第6学年および中学校第3学年の全児童生徒を対象とする悉皆調査(全数調査)です。調査は、学力を測る「教科に関する調査」と、学習環境や生活習慣などを問う「質問紙調査」の二本柱で構成されています。

教科に関する調査

国語と算数・数学を基本教科として毎年実施し、これに加えて理科と英語が3年に1度程度の頻度で実施されます。単に知識の量を問うだけでなく、知識や技能を実生活の様々な場面で「活用する力」や、思考力、判断力、表現力を測定することを重視しており、記述式の問題も含まれています。これは、PISA調査などで重視される学力観を反映したものです。

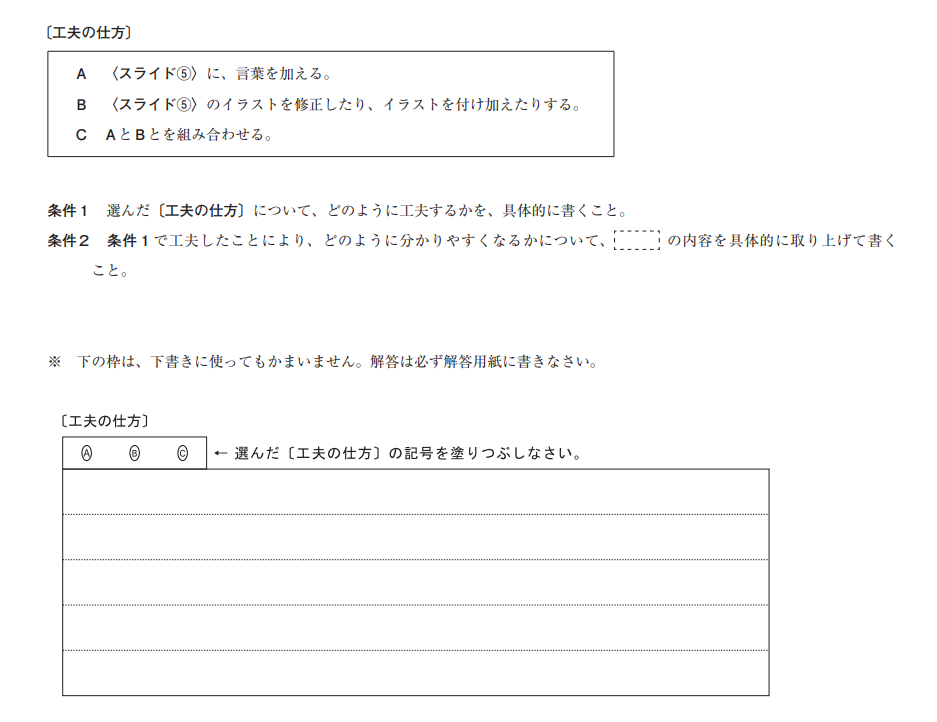

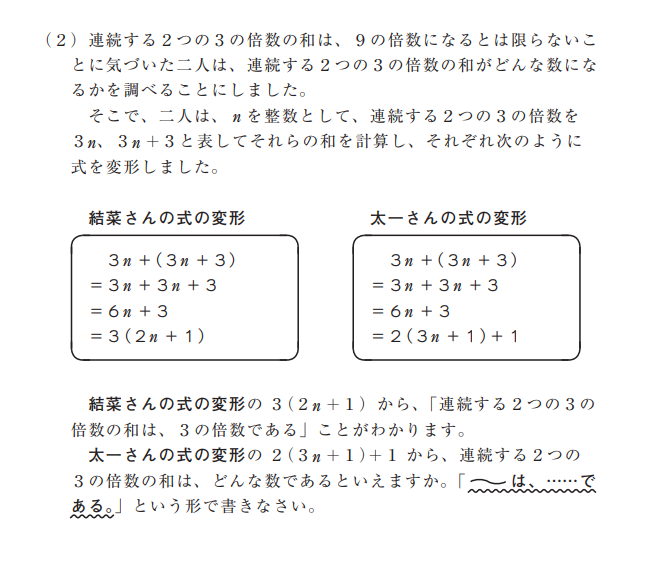

問題例:小学校・算数

問題例:小学校・理科

問題例:中学校・国語

問題例:中学校・数学

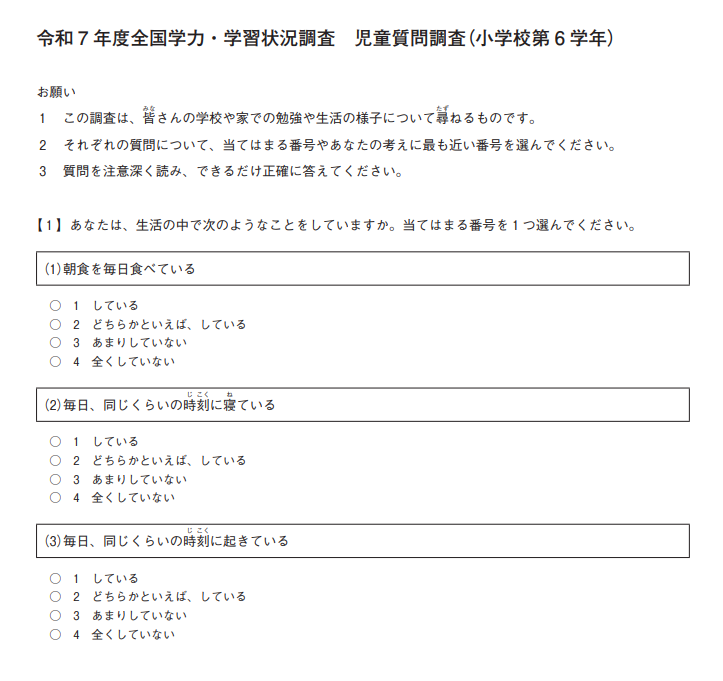

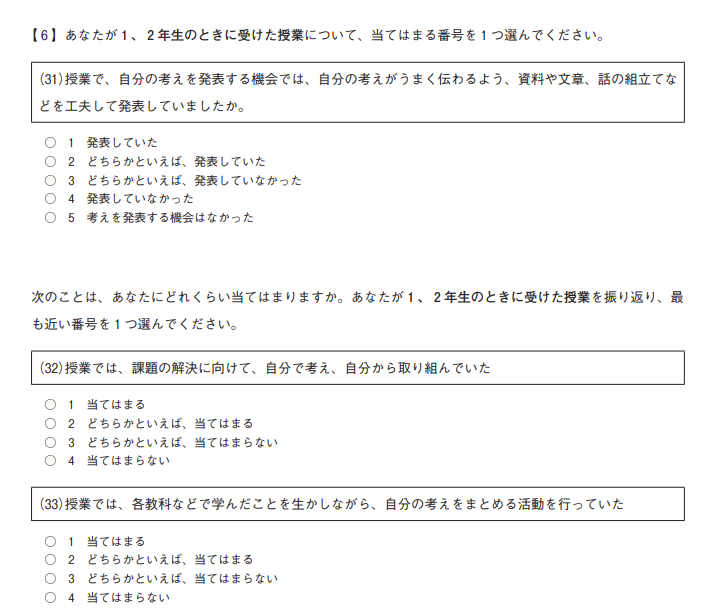

質問紙調査

児童生徒に対しては、学習意欲や学習方法、家庭での生活習慣(読書時間やデジタル機器の利用時間など)について質問します。学校に対しては、指導方法に関する取り組みやICT環境の整備状況などを調査します。これらの結果と学力調査の結果を掛け合わせて分析することで、どのような要因が学力に影響を与えているのか、また、どのような学校の取り組みが効果を上げているのかを探るためのデータとして活用されます。

質問紙例:小学生

質問紙例:中学生

質問紙例:学校向け

参考「全国学力・学習状況調査の概要」(文科省,2025年6月9日参照)より

参考「令和7年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」(文科省,2024年12月25日公開,2025年6月9日参照)より

引用「令和7年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について」(国立教育政策研究所,2025年6月18日参照)より

目的とメリット

全国学力・学習状況調査(全国学テ)の実施について、文科省は明確な目的を掲げているほか、各所から様々なメリットも指摘されています。

文科省の見解

文科省は、全国学テの目的を以下の3点としています。

- 全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること。

- 各学校が、自らの教育実践の成果や課題を客観的なデータに基づき把握し、児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役立てること。

- これらの取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクル(PDCAサイクル)を確立すること。

重要なのは、全国学テはあくまでこれらの目的を達成するための調査であり、学校間の序列化や過度な競争の助長、あるいは個人の選抜に用いることを目的としたテストではない、と繰り返し強調している点です。

指摘されているメリット

全国学テの公式の目的は上記の通りですが、その内容に加え、以下のようなメリットや効果が指摘されています。

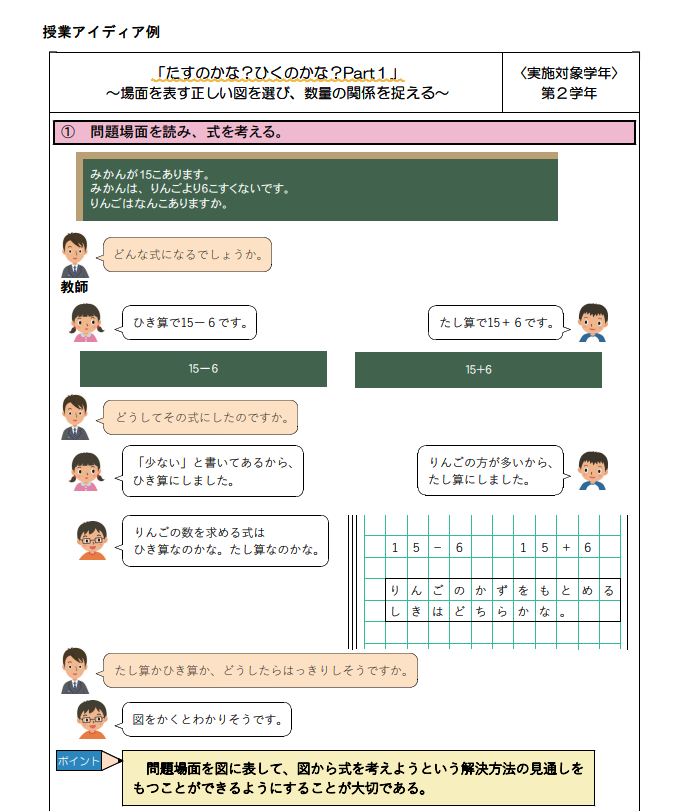

教育改善への具体的な貢献

各学校や教育委員会が、全国平均との比較などを通じて自らの強みや弱点を具体的に把握し、的を絞った授業改善や研修計画の立案に繋げるための客観的なエビデンスとして活用できます。文科省や国立教育政策研究所は、調査結果を活用した授業アイディア例や、特徴的な取り組みを行う学校の事例集などを提供し、現場の取り組みを支援しています。

授業アイディア例:小学2年・算数

CBT化による多面的なメリット

CBT(コンピュータ活用型調査)化の推進により、調査の効率化だけでなく、教育評価の質の向上をもたらす可能性もあります。問題冊子の印刷・配送といった物理的なコストや教員の負担が軽減されるほか、採点・集計が迅速化されます。また、動画や音声を用いた多様な問題形式により、より多面的な能力を測定できるようになることが期待されています。

教育に関する説明責任の担保

学校や教育委員会は、税金で運営される公的機関として、教育活動の成果を保護者や地域住民に対して説明する責任(アカウンタビリティ)があります。全国学テの結果は、そのための客観的な情報を提供し、教育の現状についてデータに基づいた建設的な対話を生むきっかけとなり得ます。

しかし、これらのメリットが教育現場で十分に実現されているかについては、慎重な検証が必要です。「指導改善に役立てる」という理念が、後述するテスト結果の序列化や過度な事前対策といった実態と乖離している側面も指摘されています。

参考「全国学力・学習状況調査の概要」(文科省,2025年6月9日参照)より

参考「全国学力調査 様々な議論」(全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月9日参照)より

引用・参考「全国学力・学習状況調査 授業アイディア例」(国立教育政策研究所,2025年6月18日参照)より

課題と弊害

全国学力・学習状況調査(全国学テ)には多くのメリットが期待される一方、導入当初から現在に至るまで、数多くの課題や弊害が指摘され続けています。

悉皆調査であることの問題点

「全国的な状況の調査だけなら、統計的に設計された抽出調査で十分ではないか」という専門家からの指摘は根強くあります。悉皆調査(全数調査)は、全ての学校・児童生徒の結果が明らかになることで自治体や学校の平均点への過度な注目を集め、後述する序列化や過度な調査対策を招く構造的な問題を生んでいます。個々の学校の状況を把握するという悉皆調査の建前が、結果として教育現場に不必要なプレッシャーを与え、調査の本来の目的を歪めているという批判です。

学校や地域の比較・序列化への利用

最も深刻な弊害の一つが、調査結果が学校や地域間の比較や序列化に用いられている実態です。これは、文科省が掲げる「序列化や過度な競争が生じないように配慮する」という本来の目的とは明らかに矛盾します。過去には、自治体の首長が主導して市町村別や学校別の成績を公表し、序列化を助長した事例もありました。

数値が公表されれば、メディアや市民によって容易にランキングが作成され、学校間の序列が意識されることは避けられません。このような序列化は、学校や教員に「テストの点数を上げること」への強いプレッシャーを与え、教育内容がテスト対策に偏重したり、本来多様であるべき教育活動が画一化したりする危険性を孕んでいます。

事前対策の蔓延と教育への悪影響

学校や地域の序列化への懸念は、必然的に「テストで良い点を取る」ための事前対策を蔓延させます。全国各地の学校で、全国学テの過去問題や類似問題を繰り返し解かせたり、通常の授業時間を割いて対策授業を行ったりする実態が報告されています。このような事前対策は、教員や児童生徒の負担を増大させるだけでなく、テストに出る範囲や形式に合わせた指導が優先され、本来バランス良く行われるべき教育課程を歪めてしまいます。

点数を取ることのみが目的化した反復練習は、子どもたちの知的好奇心や学ぶ楽しさを損ないかねません。事前対策の蔓延は、全国学テが教育改善の「手段」ではなく、高得点を取ること自体が「目的」と化してしまっている「目的と手段の倒錯」の典型例と言えるでしょう。

教職員・児童生徒への負担

全国学テの実施は、教職員と児童生徒の双方に大きな負担とストレスを与えています。教職員からは、テストの準備や当日の監督業務、結果処理といった直接的な業務負担に加え、結果に対する精神的なプレッシャー、そして結果を分析して授業改善に活かすための時間的余裕のなさが訴えられています。児童生徒にとっても、既存のテストに加えて全国学テが行われることは、精神的な負担となります。過度な競争や結果へのプレッシャーが、子どもたちの心に影を落とすことも懸念されます。

参考「2024年度 文科省「全国学力・学習状況調査」の結果公表に対する書記長談話」(日本教職員組合,2024年7月30日公開,2025年6月9日参照)より

参考「全国学力テストで「事前対策」と回答も 県教職員組合の調査」(NHK,2025年2月12日公開,2025年6月18日参照)より

一部は改善の動きも

全国学テにまつわる上記のような批判を受けて、文科省は一部の方針の見直しを進めています。見直しの議論がされているのは主に結果の公表方法と公表スケジュールについてで、それぞれ以下のような変更が提案されています。

結果の公表方法の変更点

CBTで行われる教科に対して、それまでの正答数・正答率による結果公表から、以下のように変更

・児童生徒向け:5段階のレベル(IRTバンド)での表示

・学校・自治体向け:全国の平均スコアを500として算出された点数(IRTスコア)での表示

結果の公表スケジュールの変更点

児童生徒への学びの還元に繋がるように、結果返却を早期化

・児童生徒向け:2025年度は前年度より12日前倒しし、夏季休業(夏休み)前に結果を返却する。2026年度以降は更なる早期化を目指す。

・国による公表時期:結果公表を3段階に分け、①全国正答率・得点分布などの公表(7月中旬)、②全国データの分析結果(7月末)、③地域別データの分析結果(8月以降)、の順に公表を行う。

また、文科省のワーキンググループでは、全国学テの結果を用いて長期欠席・不登校の児童生徒、特別な支援を要する児童生徒や外国人の児童生徒に向けた支援策の検討・充実に繋げる方針を示したほか、経年変化の把握方法についてや、質問調査の改善などを引き続き検討していくとしています。

参考「全国学力テスト 結果の公表方法見直し検討へ 文部科学省」(NHK,2024年12月23日公開,2025年6月24日参照)

参考「全国的な学力調査に関する専門家会議 調査結果の取扱い検討ワーキンググループ」(文科省,2025年5月更新,2025年6月24日参照)

実施にかかる予算

全国学力・学習状況調査(全国学テ)には、毎年多額の国家予算が投じられています。令和7年度(2025年度)予算では34億円が計上されるなど、継続的に基本的な実施費用として年間35~40億円規模の予算措置が講じられています。この予算は、問題作成、印刷・配送、答案の採点・集計などを担う民間機関への委託費が主な使途ですが、令和7年度はそれに加え、全国学テのCBT化に伴ってのシステム運用費用として、約8億円の予算が別途計上されています。つまり、令和7年度は合計で約42億円の予算が全国学テのために計上されていることになります。

この額の大きさを、文科省の他の事業予算と比較してみましょう。

同じ令和7年度で挙げていくと、例えば「義務教育デジタル教科書購入費」には15億円、「切れ目ない支援体制整備充実事業(特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備事業)」には47億円が計上されています。

重要なのは、全国学テがそのコストに見合うだけの教育的価値を生み出しているのか、そして限られた教育予算をどこに配分することが教育の質向上に最も効果的なのか、という継続的な検証と議論です。また、予算額に表れる直接的な経費だけでなく、各学校現場で費やされる教員の膨大な時間と労力、児童生徒が感じるストレスといった「見えにくいコスト」も考慮して、総合的な費用対効果を問い直す必要があります。

参考「予算・決算、年次報告、税制」(文科省,2025年6月18日参照)より

参考「令和7年度教育DX・GIGAスクール構想 関係予算(案)の内容」(文科省,2024年8月27日公開,2025年6月9日参照)より

教育現場の声

全国学力・学習状況調査(全国学テ)が教育現場でどのように受け止められているのか、NPO法人School Voice Projectが2022年に行った教職員へのアンケート調査から、現場のリアルな声を見ていきましょう。

事前対策は依然として行われている

アンケートによると、何らかの事前対策が小学校の約6割、中学校の約4割で行われていることが示唆されました。文科省が過度な事前対策を行わないよう通知しているにもかかわらず、依然として対策が広範に行われている実態がうかがえます。対策の実施は、学校や管理職の方針によるものだけでなく、「正式な指示はないが、見えない圧を感じて」教員が自主的に行っているケースもあり、テスト結果に対する無言のプレッシャーが現場を事前対策へと向かわせている可能性が示されています。

結果の活用は限定的

テスト結果の活用方法については、「児童生徒の学習状況の把握」や「日々の授業改善」といった回答がある一方、小中学校ともに「特に活用していない」と回答した教員が3割を超えていました。その背景には、「活用する暇がない」という教員の多忙さや、「対外的には対策をしているとしているが、具体的には何もしていない」といった形骸化の実態があるようです。テスト結果を分析し授業改善に繋げるには相応の時間と専門性が求められますが、現場がそれを許容できる状況にないことがうかがえます。

テストのあり方への強い疑問

全国学テの実施そのものについては、全体の6割以上が「反対」と回答しました。特に、自治体ごとの平均点公表については約8割が反対しており、点数による序列化や過度な競争への強い懸念を反映しています。

否定的な意見としては、「ただ数字で教育を考えるようになってしまい、人を育てるという本来の目的が学力を上げるという目先の目的にすり替えられ、教育が大きく歪む原因になっている」「テストの数が多く、精神的にも実質的にも生徒・教員ともに負担が増す」「測られている学力が、本当に今の生徒たちに身につけないといけない力なのか疑問」といった声が寄せられました。

これらの意見は、テストが教育の本質から乖離していることへの危機感、教員と生徒双方の過重な負担、そして教育的効果への根本的な疑問を強く示しています。このアンケート結果は、文科省が掲げている目的と、教育現場の教員が実際に感じている負担感や弊害との間に、大きな隔たりが存在することを象徴していると言えるでしょう。

まとめ

全国学力・学習状況調査(全国学テ)は、PISAショックを背景に学力向上への期待を背負って復活し、教育改善の羅針盤となることが期待される調査です。文科省が目的にも挙げている通り、客観的なデータに基づいて教育施策や各学校の指導を振り返る、というメリットがあることは確かです。

しかし、その実態は、結果の序列化、過度な事前対策の蔓延、教員と児童生徒の負担増、そして多額の予算が持つ機会費用の問題など、数多くの課題を浮き彫りにしています。特に、本来の目的から逸脱した点数至上主義が、教育の本質を見失わせ、現場を疲弊させているという指摘は後を絶ちません。

CBT化の推進など、調査方法の近代化も図られていますが、それが真に教育の質向上に繋がるかは、GIGAスクール構想で整備されたICT環境を現場がどう活用できるか、そして何より、得られたデータを教員が分析し授業改善に活かすだけの時間的・精神的な余裕があるかにかかっています。

全国学力・学習状況調査の実施について、本来の目的を失わずに、課題・弊害とされている点を緩和していくにはどのようにしていけばいいのか、実施の是非も含めた在り方の検討が求められています。

関連記事

スウェーデンの教育現場で見た“民主的な学び”に感銘を受けながらも、日本の学校では仲間の先生から学ぶ姿勢を貫く。そんな風に教員としてのキャリアを重ねてきたのは、長野県のイエナプラン校・大日向小学校の佐藤麻里子さん。

今は教頭という立場で、子どもだけでなく、先生たち同士のつながりや学び合いをどう育むかに力を注いでいます。

「私がやるんじゃない。支えるだけ」

そう語る佐藤さんの歩みから見えてくる、“学校を変えていく”ためのヒントとは——。

「まず目の前の仲間と学ぶこと」から始める

──── 大学時代にスウェーデンの学校を見てこられたと伺いました。その後、実際に教員として働き始めたときは、どんな感覚でしたか?

正直、スウェーデンから帰ってきたばかりのときは、「こういう教育をやりたい!」という気持ちが強くありました。でも、いざ初任で入った公立小学校では、3年生の担任で、クラスの児童は41人。空き時間ゼロ、全教科担当。忙しすぎて、もう本当にボロボロでした。

しかも、文部科学省(当時、文部省)の研究指定校になっていたので、周りの先生方はみんな焦っていて。「勤労生産学習」が研究テーマで、5階にある屋上まで一緒に土を運んで、屋上菜園を作ったりもしましたね。「学校ってこんなに忙しいの!?」と驚く日々でした。そんな状況だったから、「スウェーデンの教育を…」なんて言ってる場合じゃなかった。まずは目の前の仕事をやりきらなきゃって必死でした。

──── 自分がやりたい教育よりも、まずは目の前の仕事を。そう思えたのはなぜだったのでしょう?

一緒に同じ学年の担任をしていた先生が本当に素敵な方だったからです。まるで、仏様と神様を足して2で割ったような人でした。

その先生がいたから、「まずはここで役に立つ人になろう」と思えたし、なんとか1年やり切ることができました。そこから、「自分のやりたいことはそのあとでいい。まずは現場で頑張ってる先生たちから学ぼう」と自然に思えるようになりました。

自分のやりたいことを前面に出すよりも、相手が大事にしてることにちゃんと向き合って、その中で学ばせてもらう。そうやっていくうちに、結果的に自分のやりたいこともかたちにできるようになっていったんです。

信じて任せる。子どもが“自分の選択”をする教室

──── 公立小学校に勤務されていたとき、学級の中ではどのような実践をされていたのでしょうか?

子どもたちに選べる自由を保障して、“任せる”ことを大切にしていました。

例えば、「係活動をしたい」という声が上がったときに、ただ「やっていいよ」と言うのではなく「この時間を使っていいけど、もともとやる予定だったことが宿題になるよ。それでもやりたい?」と聞くんです。全部オープンにして、選択肢も責任も渡す。

子どもたちが「先生に許可してもらう」のではなく、「自分たちの時間だからこう使う」と思えるようにしていました。そうやって、自分がやりたいことを見つけて動けるようになると、本当に力が伸びていくんですよね。

──── 子どもたちが自分で選択できるようにしていたのですね。

そう。例えば、授業の中で課題が終わるスピードが子どもによって違うので、そこで生まれる余白の時間がありますよね。そのときもそうしていました。

「終わったらどうすればいいですか?」って聞かれるのが嫌だったから(笑)、自分で選べる活動をまとめた「マイメニュー」を作って掲示しておくんです。「漢字ドリルをやってもいいし、読書をしてもいいし、図工の続きをやってもいいよ」って。だから私がいなくても、子どもたちはそれぞれに合ったことを静かに進めていました。

大切なのは、ちゃんと構造をつくってあげることなんだと思います。子どもって、本当はもっといろんなことができる。でも、枠がなかったりタイミングがずれたりすると、うまく動けないこともある。

だから、必要な時間を確保したり、見通しを立てたりするのは大人の仕事だと思っています。

学びの循環が生まれる環境をつくる

──── 現在勤務されている大日向小学校は、イエナプランスクールの認定校でもありますね。教頭という新たな役割の中で、特に意識されていることはありますか?

教頭としてはまだできていないことだらけで、誰かがどこかでフォローしてくれているのだろうなと感じることはたくさんあります。その中での私の仕事は、子どもたちが“自分たちの学び”ができる環境を整えることだと思っています。

ありがたいことに、今も多くの方から見学や視察、子どもたちへの授業の依頼など、お問い合わせをいただくことがあります。学校をひらいていくことは大切だと感じる一方で、子どもたちが安心して学べる環境をつくることは、最優先にすべきことです。なので、その選択は私がしなければいけないことだと思っています。

──── 担任のときとはまた違った視点で、学校全体を見る必要がありますね。

そうですね。もともと、私は担任の仕事が好きです。今でも朝から教室に行きたくなることはよくありますし、実際に行くと時間を忘れてしまうこともあります(笑)

教室で流れている時間と教頭として過ごす時間は違うので、今はどういうバランスで日々を過ごしていくか模索しているところです。教室から完全に離れてしまったら、子どもたちの変化を肌で感じることができなくなる気がするので、教室にも行きたい。でも、やらなければいけないこともありますからね。

今年度は、学校内で先生たちの“縦の循環”を生み出したいとも思っているんです。うちは今、下学年・中学年・上学年で2学年ずつのチームに分かれていて、その中での先生同士のつながりはある程度しっかりしています。けれど、学年を越えた縦のつながりがなかなか生まれにくいんですよね。

教頭の立場であれば、全体を見渡して「この先生がこんな面白いことをやってたよ」「それ、あのクラスでも試してみたら?」と、人と人をマッチングすることはできる。縦に情報が巡っていくと、学校全体の風通しがよくなって、先生同士の学び合いも増えていくと思うんです。

今までは子どもたちと一緒に何かをつくっていたけれど、これからは“先生同士が一緒に育っていける環境”をつくっていきたいなと思っています。

──── 子どもたちだけではなく、先生同士も学び合える環境を大切にされていることが伝わってきます。

それは大切にしてきたことの一つかもしれません。

私はどんな職場にも、「この人、すごいな」と思う人が必ずいると思っています。年齢もキャリアも関係なくて、新卒の先生でも10年目の先生でも「この人、私には見えてないものが見えてるな」と思う瞬間があるんです。

たとえば以前、新卒の先生と2人で学級を担当したことがあったのですが、その先生は、私とは違った視点で子どもたちのことを見ていました。私が気づけない子どものつぶやきや表情に、さっと反応して動くんですよ。

私は経験年数がある分、「こうすればうまくいく」という型ができちゃっているけど、その先生はもっとまっすぐ子どもを見ているんです。「あぁ、そういう視点もあるんだな」と。毎日が発見と学びの連続でした。

わかってほしい。そう思うときこそ、相手に関心を向けてみて

──── 最後に、今まさに現場で悩んだりもがいたりしている先生たちに向けて、佐藤さんからメッセージをいただけますか?

自分のやりたいことがあって「それを実現したい」という気持ちは、きっと誰にでもあると思うんです。でも、それを1人で全部やろうとすると、苦しくなることもある。そんなときは、「まず相手に興味を持つこと」から始めてみるのはどうでしょう。

相手がどんなことを大切にしてるのかを聞き、それを一緒にやってみる。その中で、「ああ、この人となら一緒にやっていけるかも」と思える関係が少しずつ育っていくんです。

そうして信頼関係ができると、今度は相手の方から「あなたは何がしたいの?」と聞いてくれるようになる。それが巡り巡って、自分の願いや思いの実現にもつながっていくんじゃないかなと思っています。

一方で、全員に理解してもらうのはやはり難しいときもあります。私も実際、「これはもう無理だ」と思って関係を閉じた相手もいました。全員に開く必要はないし、すべての人とわかり合えるわけでもない。でも、「この人とは話せるかも」と思える誰かが、きっとどこかにいる。だから、完全に閉じないで「誰かには開いてみる」ということを、どうか諦めないでほしいです。

あなたの学校にも、きっと「この人、すごいな」と思える人がいるはずです。そういう人に出会えたら、少しだけ勇気を出して近づいてみてください。そこから、何かが動き出すかもしれませんから。

1年間を一緒に過ごすメンバーを決めるクラス編成は、児童生徒と教員、双方にとって大きなイベントの一つです。しかし、そのクラス編成がどのように行われているかについて、学校を越えて話す機会は、意外と少ないのではないでしょうか。

特に小学校から中学校1年生に上がるタイミングは、複数校から生徒が集まるケースが多いこともあり、様々な調整が必要になるようです。中学校1年生のクラス編成が各校でどのように行われているのか、現場の先生方に聞いてみました。

※このアンケートは、WEBアンケートサイト「フキダシ」内にある『みんなに聞きたいこと』に寄せられた投稿から作成されました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年3月25日(火)〜2025年5月6日(火)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :26件

アンケート結果

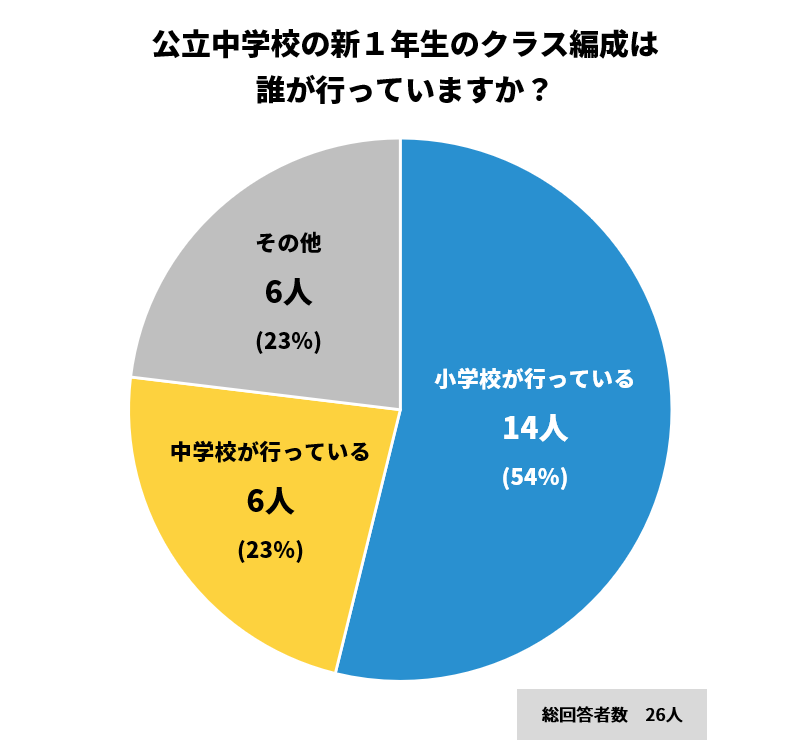

設問1 新1年生のクラス編成、誰が行っている?

Q1. 公立中学校の新1年生のクラス編成は誰が行っていますか?

「その他」の意見

各小学校がそれぞれに作ったクラス分けを中学校が組み合わせて完成させる。その際に若干の調整がなされることもまれにある。【中学校・教員】

各小学校が中学校のクラス数に分けてくれたものを、組み合わせて編成している。【小学校・教員】

全体の過半数の54%が「小学校が行っている」と回答。「中学校が行っている」と回答したのは全体の23%に留まり、多くの学校では新1年生のクラス編成が、小学校によって行われていることがわかりました。また、「その他」に寄せられた意見を見ると、各小学校が組分けしたものを中学校で組み合わせ、微調整して編成している学校もあることがわかりました。

それらを踏まえると、大半の場合で小学校が新1年生のクラス編成の準備をし、中学校がそれを適宜活用して、新クラスを編成しているという実態がうかがえました。

設問2 新1年生のクラス編成について、どう思う?

Q2. 上記の内容に関連して、あなたが思っていることや考えていることを教えてください。

小学校が案を作成する利点がある

小学校で分けておかないと、中学校に入学してから問題が起きやすい組み合わせがあると学習指導と生徒指導に多大な影響が出る。小学校でABCなど組んでおいて、中学校でチームごとに組み合わせるしかないと思う。【小学校・教員】

小学校の教員でないと、離さなければならない生徒や保護者が分からない。引継ぎに漏れがあると、中学校入学後に過去の話題を持ち出され対応に苦慮することが多々ある。【中学校・教員】

小学校での様子が分かっている教師がクラス分け希望を出すので、適応が心配な子の友人関係に配慮した組み合わせや、いじめがあった子たちを離す、等の配慮ができて、良いと思う。【小学校・教員】

小学校での人間関係があるので、小学校で組んでもらって助かっている。【中学校・教員】

元6年担任が集まって作成する

元6年担任が同じ日時に中学校へ集まり、あらかじめ分けておいたグループを組み合わせます。中の先生はクラス編成にはノータッチ。幼保から小への引き継ぎは小から出向き、クラス編成も学校職員が組み合わせるのに。【小学校・教員】

中学校が作成して小学校が点検する

中学校が作成し、小学校で点検し、何かまずい組み合わせがあれば伝達しています。

校区に1校しかない場合は、高学年くらいから組み合わせのパターンがだいぶ限られてきてしまうので、クラス替えはとても大変だ。【小学校/中学校・教員】

小学校・中学校がそれぞれ分担・協力して作成する

6年担任中心に仮編成→中学校と情報交換→最終的な責任は中学校、という認識。

新小1の編成も、人数の多い出身園にはグループ分けを依頼している。クラス替えを毎年行うため、業務として担任間の不公平感はない。【小学校・教員】

一応小学校がつくっていきますが、中学で一緒になる他校の先生との擦り合わせや、中学の特別支援体制等の事情でかなり変わったりもします。【小学校・教員】

個人情報の取り扱いに問題がある

クラス編成と共に、保護者の了解も取らずに個人情報を中学校に送ってよいのか疑問である。【小学校・教員】

その他の意見

現在の勤務先は1クラスなので編成自体はありません。その学年での人間関係などの情報も大切ですが上級生との過去のトラブルの情報ももらえるとありがたいなと感じます。(中学校でも縦割り班での活動があるため)【中学校・教員】

新1年生(小学校)の学級編制は小学校がしているのだから、中学の新1年生の学級編制も中学側がしてほしい【小学校・教員】

中学校の方が卒業式が先だからか、小学校の卒業式が終わった翌日か翌々日には引継で中学校に資料を持って集まることになっていて、担任や関係者は大変だなと思っています。【小学校・教員】

まとめ

アンケートの結果から、新1年生のクラス編成に関しては、全体の過半数の54%が「小学校が行っている」、全体の23%が「中学校が行っている」と回答。「その他」に寄せられた意見も参照すると、大半の小学校が新1年生のクラス編成の準備をしつつも、各小学校の元6年担任が集まって作成する、小学校からの情報を組み合わせて中学校が作成する、そこから微調整を行うなど、いくつかのパターンに分かれることがわかりました。

自由記述意見からは、小学校側、中学校側ともに留意すべき点や負担感など、それぞれの思惑はありつつも、人間関係を考慮して編成することの必要性や有り難さを感じていることがわかりました。

一方で、年度末・年度始という多忙な期間に行われる業務ということもあり、一部の先生からは「中学校側が行ってほしい」という声も上がりました。

また、個人情報の取り扱いについて懸念する意見も、少数ではありますが届けられました。たとえ円滑な学級経営や生徒のための活用であっても、個人情報や機密情報の流出は重大な事案につながります。小学校・中学校双方が、関係者に合意を取る・情報の取り扱いに十分気を付けるなど、適切な配慮をすることが必要になります。

新しい学校・クラスでどんなことを学び、成長できるのか、生徒一人ひとりを思う気持ちは多くの先生に共通するところだと思います。このアンケート結果が、小学校・中学校の先生方同士の対話や、業務改善のきっかけとなることを望みます。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

子どもたちの健やかな成長を支えるために、保護者と学校はPTAを通して連携しています。しかし、PTAの負担の大きさについての指摘や、そもそもの意義を疑う声があることも事実です。

実際、明光ネットワークジャパンが2025年2月に発表した調査結果によると、PTAに加入した経験のある小学4年生から中学3年生の保護者のうち、51.4%がPTAを「不必要だと思う」と回答しています。こうした中、PTAのあり方を見直したり、PTA自体を設置しない、廃止する動きもあります。

この記事では、PTAの概要と課題、新たな動きの中から見える学校と保護者の関わり方について解説します。

参考「明光ネットワークジャパン、「PTAに関する意識調査」の結果を発表」(日本経済新聞,2025年6月2日参照)

PTAとは

PTAは、学校ごとに組織される、保護者と教員から成る社会教育関係団体です。「Parents(保護者)」「T=Teacher(教員)」「A=Association(組織)」の頭文字をとってPTAと呼ばれています。英単語の通り、保護者と教員、地域社会が対等に協力し合い、子どもの成長を支えるために活動を行います。

PTAの結成や加入は義務付けられておらず、活動は任意で行われます。PTAの任意加入の原則については、政府も一貫してその認識を明確に示しています。例えば、2023年3月3日の参議院予算委員会において、当時の永岡桂子文部科学大臣は「PTAの入退会は保護者の自由である」との認識を表明し、岸田文雄首相も同様の趣旨の答弁を行いました。さらに、2023年6月20日の衆議院本会議でも、岸田首相は「PTAは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者及び当該学校の教職員で構成される任意の団体であり、保護者の入退会は当該保護者の自由であると考えている」と答弁しています。このように、PTAのあり方に関する判断には、文部科学省は関与しない姿勢を示しています。

参考「任意加入に関する国や行政の対応」(全国PTA連絡協議会,2025年4月11日更新,2025年6月2日参照)より

参考「PTAの入退会に関する質問に対する答弁書」(衆議院,2023年6月30日更新,2025年6月2日参照)より

PTA組織の構造

PTA組織は、「日本PTA全国協議会」「都道府県・市区町村ごとのPTA連絡協議会」「単位PTA(学校ごとのPTA)」に分かれています。通常、PTAと言う場合は「単位PTA」のことを指します。

日本PTA全国協議会は、各公立小・中学校のPTAを束ねる組織で、長年にわたり全国のPTA組織の代表的な連合体と位置づけられてきました。しかし近年、日本PTA全国協議会から一部の都道府県PTA連合会(東京都、埼玉県、群馬県、千葉県、静岡県など)や政令指定都市PTA協議会(さいたま市、千葉市、相模原市、横浜市など)が退会する動きが続いており、岡山県PTA連合会は県のPTA連絡協議会自体が2024年度をもって解散するなど、その構造にも近年変化が表れています。

参考「PTA連合会のあり方は?」(全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月2日参照)より

参考「退会相次ぐPTA全国組織 24年度61団体から7団体、95万人減」(毎日新聞,2025年5月2日更新,2025年6月2日参照)より

参考「「岡山県PTA連合会」解散へ 都道府県レベルでは全国初」(NHK,2024年9月3日更新,2025年6月2日参照)より

単位PTAの中にも、様々な役割があります。まず、「PTA役員」と呼ばれる役職とその仕事内容について、その一例をまとめます。

- PTA会長…PTAのリーダー

- PTA副会長…会長を支える役割

- 庶務…会議の議事録作成や、配布物の印刷、配布を行う。

- 会計…PTA会費の集金などを行う。

- 会計監査…PTAの会計を監査する。

さらに、PTAの内部には以下の専門委員会が設置される場合もあります。下記はその一例です。

- 学級委員会…学級・学年単位の行事や保護者懇親会などを企画、開催する。

- 広報委員会…PTA広報誌の企画や制作、発行を行う。

- 企画委員会…PTA会員や子どもたちの親睦を深めるための行事を運営する。

- 教養委員会…保護者向けの講演会や学習会を企画、運営する。

- 校外委員会…子どもたちの安全な登下校のため、パトロールや通学路の調査などを行う。

- ベルマーク委員会…児童が持ってきたベルマークを集計、学校に必要な備品を購入する。

- 選考委員会…次期のPTA役員を選ぶために、推薦やアンケートなどによる選考を行う。

参考「PTAとは?今さら聞けない活動内容・役割、オンライン化実例も紹介」(All About,2024年3月23日更新,2025年6月2日参照)より

PTA役員や専門委員の選出方法は、投票制や自薦、他薦制など、学校により様々です。

PTAが生まれた経緯

PTAは、19世紀末に児童愛護と教育環境の整備を目的としたアメリカの運動によって設置されました。PTAの創始者とされるアリス・バーニーは「幼児を健やかに育て、望ましい環境に迎え入れよう」と訴え、多くの母親から賛同を得ました。のちに父親や教師も運動に加わり、世界各地にPTAの活動が波及しました。

日本では、戦後にGHQが、日本の教育の民主的改革を進めるためにPTAの結成を奨励しました。これにより、当時の文部省がPTAの組織を推進し、昭和25年4月までに全国の約98%の小・中・高等学校でPTAが組織されました。

参考「日本PTAのあゆみ 第1章 PTAの誕生と発展」(日本PTA全国協議会,2025年6月2日参照)より

PTAの功績

PTAは、教育制度を充実させることに貢献してきました。

例えば、PTAは学校給食の制度化を実現しました。戦後日本は、給食の継続が困難となる事態に度々直面していました。このため、学校給食の法制度化による円滑な実施が喫緊の課題であり、PTAが法制度化実現のための活発な運動を行いました。その結果、1954年6月に学校給食法が制定されました。

また、学校保健法の制定にもPTAの運動が影響しています。PTAは、学校における子どもの健康・安全の確保を目指し、児童の災害補償について衆議院文教委員会に要望を行うなどの活発な動きを見せていました。これを受け、1958年4月に学校保健法が制定されました。

以上のように、保護者の要望をまとめて行政に働きかけることで、教育制度を充実させてきたことがPTAの功績であると言えます。

参考「日本PTAのあゆみ」(日本PTA全国協議会,2025年6月2日参照)より

現在行われているPTAの主な活動

PTAが行う活動は、一例を挙げると以下のようなものがあります。

- 運動会や展覧会など学校行事の運営のお手伝い

- バザーや模擬店など、学校や地域のイベントの運営や手伝い

- 廃品やベルマークを回収して学校に必要な物を購入

- 子どもの安全や防犯のための地域パトロール

- 学校やPTAの広報活動

これらの伝統的な活動に加え、近年では活動のあり方そのものが見直され、オンラインツールの活用やボランティアベースでの活動への移行傾向も見られます。

引用「PTAとは?今さら聞けない活動内容・役割、オンライン化実例も紹介」(All About,2024年3月23日更新,2025年6月2日参照)より

PTAは児童生徒の健全な成長を支えることを目的としているため、この目的に関わる幅広い活動を行っています。

保護者、教員が感じているPTAのメリット

PTAは大変だというイメージがありますが、近年の調査でもPTAが必要だと感じる保護者・教員も一定数いるとわかっています。

明光ネットワークジャパンの2025年の調査では、PTAが必要だと考える理由として、「学校行事のサポート」(43.2%)、「学校と家庭の連携強化」(33.2%)などが上位にきています。また、PTA役員を経験して良かったこととしては、「保護者間のネットワークが広がった」(43.2%)、「学校運営への理解が深まった」(40.5%)、「子どもの成長を間近で感じられた」(35.1%)などが挙げられています。

この傾向は2021年に東洋経済新報社が行った調査でも同様で、その調査でも保護者がPTAを必要だと感じる理由として、次のようなことが挙げられています。

- 知らない情報を教えてもらえる

- 他学年も含めて親同士の交流が持てる

- 家庭ではわからない学校での子どもの様子がわかる

特に、「親同士で交流が持てる」という意見が多く、PTAが親同士の情報交換や助け合いのための繋がりをつくる場として捉えられていると言えます。

また、教員はPTAが必要な理由として以下を挙げています。

- 保護者との関係づくりができる

- 学校行事で保護者の協力があり、ありがたい

- 保護者と協力して生徒の指導ができる

引用「【保護者980名調査】PTAは必要?不要?保護者のホンネ調査を実施」(マイナビ子育て,2025年2月28日更新,2025年6月2日参照)より

引用「保護者と教員1200人調査でわかった「PTAは必要?」の超本音 肯定派が半数超えでも、改革は急務なワケ」(東洋経済ONLINE,2022年3月10日公開,2025年6月2日参照)より

学校行事の運営や生徒指導は教員だけで成り立つものではないため、保護者と協力するためにPTAが求められていると考えられます。

PTAの問題点

PTAにはメリットがある一方で、問題点も多く指摘されています。

例えば、保護者からは仕事との両立が難しい、不要な集まりが多いといった声が挙がっています。PTAの活動が平日昼間に行われていて集まりづらい場合があり、さらに効率的な運営が行われていないと考えられます。

また、本来任意であるPTA活動への参加が、強制的に行われているという問題点もあります。School Voice ProjectがPTAの加入について調査したところ、約6割の保護者が「PTAへの加入を選択できない/選択できると知らされない」と回答しました。

教員からも、PTA活動の負担の大きさが指摘されています。PTAの活動自体には「保護者との関係づくりのため」など必要性を感じる意見がある一方、「労働ではないのに、強制されるのはおかしい」「公務でやっているのに会費を支払うことに疑問」などの意見もあり、必須加入には75%が反対、という結果になっています。

こちらの記事では、教職員へのPTAに関するアンケート結果をまとめています。勤務校のPTA加入義務の有無やそれに対するコメント、PTAの今後のあり方に対する意見などをまとめていますので、ぜひお読みください。

参考「保護者と教員1200人調査でわかった「PTAは必要?」の超本音 肯定派が半数超えでも、改革は急務なワケ」(東洋経済ONLINE,2022年3月10日公開,2025年6月2日参照)より

さらに、近年では以下のような問題も顕在化しています。

PTAにおける個人情報保護の課題:PTAも個人情報取扱事業者として個人情報保護法の遵守が求められており、会員名簿の取り扱いなど、適切な管理体制の構築が課題となっています。

教員の働き方改革とPTA業務の負担:教員の長時間労働が問題となる中、PTA活動が教員の負担を増大させないよう、業務の役割分担や効率化が求められています。

PTA会費の不透明性・不正会計問題:一部のPTAにおいて、会費の使途が不明瞭であったり、横領といった不正会計が発覚する事例が報道されています。会計処理の透明化や監査体制の強化が求められています。

社会環境や法令の変化とともに、従来のPTA活動を行う上でも、組織の様々な変革が求められています。

参考「個人情報保護法とは」(東京都PTA協議会,2025年6月2日参照)

参考「学校における働き方改革」(全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月2日参照)

参考「横領、着服…なくならぬPTA会計の不正 約3千万円の被害も」(朝日新聞,2024年8月18日公開,2025年6月2日参照)

PTA改革! 変化するPTA

学校教育における功績も大きい反面、問題点もあるPTA。こうした中、活動しやすいよう柔軟に変化しているPTAもあります。

コロナ禍でPTAにIT改革

コロナ禍を契機として始まったPTA活動のオンライン化は、その後も多くの学校で継続・発展しています。世田谷区のある公立小学校では、コロナ禍の影響もありPTAのオンライン化が進み、保護者負担の軽減が実現しています。

この学校では、主な連絡手段が紙であることへの負担感が保護者から指摘されていました。そこで、臨時で保護者有志の「IT推進委員会」が立ち上がりました。

8人のメンバーが集まり、PTA業務のオンライン化や保護者間のネットワーク構築のために「BAND」という無料アプリが採用されました。

導入後は、コロナ禍でのオンライン会議や学校行事の中継配信がアプリを通じて行われました。また、コロナの影響で入学式が延期となり、PTAの入会資料を配布できない中でも、BANDの参加者募集機能を利用して委員を募集することができました。

そのほか「BAND」を導入した学校の事例として、情報共有の効率化、会議のオンライン開催、資料のペーパーレス化などの改善活動により、保護者の時間的・場所的制約が軽減される、参加のハードルが下がる、といった効果が報告されています。

参考「PTAは罰ゲーム!? オンライン化で前例踏襲を改善した世田谷区の事例」(All About,2020年12月14日更新,2025年6月2日参照)より

参考「PTA活動をアップデートする時代へ、66%の保護者が変革を求める声」(PR TIMES,2025年4月21日公開,2025年6月2日参照)より

「やれる人がやれることを」前例にとらわれない運用をしているPTA

「できる人が、できるときに、できることを」という理念に基づき、PTAの役員や委員の選出方法、活動への参加方法を柔軟に見直す動きが広がっています。従来の強制的な割り当てを廃止し、「エントリー制(希望参加制)」や「ボランティア制」を導入するPTAが増加しています。

名古屋市の陽明小学校では、PTA役員を決めず、活動ごとにやる人を募集し、登録する「エントリー制」(希望参加制)を導入しています。

エントリー制では、PTAの委員会活動を細分化し、活動をやりたい人が自ら立候補します。立候補していないにもかかわらず強制的に役割が回ることはありません。

従来は、陽明小学校では委員への立候補がない場合、投票によって各クラス3名を選出していました。しかし、できる時にできる人が参加する制度に変えた結果、すべてのポストが立候補で埋まりました。

保護者からは、できる時にできる人が参加する形になったことで、「負担が少なそうだから自分にもできるかもしれない」と気軽に参加できるようになったとの声が挙がっています。

参考「増える退会者…PTAは本来“入退会自由” 独自アンケートで判明した“地殻変動” 専門家「今まで通りは通用しない」」(東海テレビ,2023年2月5日公開,2025年6月2日参照)より

参考「進む“PTA改革” ボランティア制導入に「革命だ!」 “PTAの在り方”模索始まる【新潟発】」(FNNプライムオンライン,2023年2月17日公開,2025年6月2日参照)

参考「PTAの目的は学習環境と通学環境の改善 ぶれない改革を実現」(全国PTA連絡協議会,2025年4月30日更新,2025年6月2日参照)

PTA自体をなくした学校・多様化する代替組織

PTAという枠組みに捕らわれず、PTAを廃止して別の形で支援を行う事例もあります。PTAを解散したり、PTAとは異なる名称や運営形態の組織を立ち上げたりする動きも注目されています。

東京都西東京市立けやき小学校は、PTAを強く望む保護者がいなかったため、学校創立時にPTAを組織しないことを決定しました。

しかし、保護者が活動する組織が全くないわけではなく、「保護者の会」が自主的に設立されました。PTAとは異なり保護者だけで運営が行われており、子どもの見守り活動等に取り組んでいます。

参考「PTAをなくした小学校16年目の真実 「いいことづくめ」の美談のはずが…」(J -CASTニュース,2017年3月15日公開,2025年6月2日参照)より

また、東京都大田区立嶺町小学校は、PTAを廃止して代わりに「PTO」を組織しました。「PTO」は「保護者と先生による楽しむ学校応援団」とも呼ばれており、Parent -Teacher Organizationの略です。

PTOは2015年に組織されており、それまでは強制的な役員・委員決め、不要な活動の継続といった問題を抱えていました。そこで、できるときに、できる人が、やりたい活動やできる活動をするPTOのシステムに転換しました。これにより、保護者は無理なく参加でき、活動を楽しめるようになっています。

参考「義務感、強制感ゼロ「PTAをなくした」学校の実際−自由意志のボランティアで子ども支えられるか」(東洋経済ONLINE,2022年1月19日公開,2025年6月2日参照)より

東京都立川市の柏小学校は、PTAの役員決めの難しさや活動の形骸化に疑問を抱き、2022年度末でPTAを解散する決断を下しました。保護者へのアンケートでは98.7%が解散に賛同し、学校側もこれを受諾。その後は、保護者の協力が必要な際には学校から直接ボランティアを募る形とし、従来のPTA活動は保護者有志によって継続されています。

解散から1年半余り経った2024年9月時点のインタビューでは、同校の副校長は「PTAが解散しても特段のデメリットは感じていません。世の中や保護者の生活が変わっていく中で、そこに合わせていくのが大切で、昔からの形にこだわらずに無理なくできることをできる時間に行うのがいいのではないか」と答えているとのことです。

参考「保護者の98.7%が賛同…小学校で“PTA解散”決断 学校「一旦リセットと前向きに」会費等なしで活動する学校も」(東海テレビNEWS,2023年2月28日公開,2025年6月2日参照)

引用「岐路に立つPTA 首都圏の現状は」(NHK,2024年9月6日公開,2025年6月2日参照)

求められるPTAの役割とは

冒頭で、明光ネットワークジャパンの調査で保護者の51.4%がPTAを「不必要」と回答したことを紹介しましたが、これは裏を返せば約半数が必要性を感じているとも言えます。

PTAを廃止した学校でも、保護者と学校のより本質的な連携を目指して別の組織が生まれています。PTAのあり方が問われる中で、学校・保護者・地域が連携して子どもたちの成長を支える仕組みとして、「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」および「地域学校協働活動」の重要性がますます高まっています。文部科学省は、これらを一体的に推進する方針を掲げています。この枠組みの中で、PTAは地域学校協働活動を担う多様な地域団体の一つとして位置づけられ、学校運営協議会と連携しながら、より広範な学校支援や地域活動に参画することが期待されています。

「コミュニティ・スクール」について詳しくはこちら。イラストや具体例を交えて解説しています。

参考「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)と地域学校協働活動の一体的推進について(概要)」(文科省,2025年6月2日参照)

多忙な教員だけですべての教育を担うことは不可能であり、学校と保護者、地域との連携は必要不可欠です。ただし、その方法や形式は、従来のPTAという枠組みに捕らわれすぎず、柔軟に考えることが重要です。

PTAの任意加入徹底と未加入者への配慮

PTAへの加入が任意であることは、法的な位置づけや文部科学省の見解からも明らかです。この原則に基づき、入会意思の確認方法の見直しや、退会手続きの明確化が進められています。

重要なのは、PTA未加入の保護者やその子どもに対する対応です。全国PTA連絡協議会は、「PTAは全ての子どものための団体」であり、保護者の加入状況によって子どもに不利益が生じることは不適切であるとの見解を示しています。例えば、卒業記念品などは全児童に贈呈することを推奨しています。

しかし、現場では会費負担の公平性の観点から問題が生じることもあり、各PTAが透明性のあるルールを設け、子どもたちが差別的な扱いを受けたと感じることのないよう、最大限の教育的配慮を行うことが求められます。

参考「任意加入に関する国や行政の対応」(全国PTA連絡協議会,2025年4月11日更新,2025年6月2日参照)

参考「PTA任意加入 未加入者への対応」(全国PTA連絡協議会,2025年4月11日更新,2025年6月2日参照)

まとめ

PTAは子どもの健やかな成長を支えることを目指す、保護者と教員による組織です。教育制度の充実に貢献した功績があり、保護者と教員の繋がりを形成するという利点もあります。

しかし、活動への参加負担の大きさ、運営の不透明性、加入の任意性に関する問題などが指摘され、その存在意義自体が問われる場面も少なくありません。

こうした中で、ITツールを活用した業務効率化、役員選出や活動参加を希望制にする「エントリー制」や「ボランティア制」の導入、さらにはPTA自体を解散し、より柔軟な形態の支援組織(PTOや保護者の会など)へ移行する事例も現れています。また、日本PTA全国協議会などの上位組織から退会し、より地域に根差した自律的な活動を目指す動きも活発化しています。

これらの変化は、PTAが画一的なモデルから脱却し、各学校や地域の実情、保護者の多様なニーズに応じた、より参加しやすく、透明性の高い、そして真に子どものためになる活動へと進化しようとする試みと捉えることができます。

今後のPTA活動には、

- 「任意加入」の原則の徹底

- 運営全般の透明性の確保

- 活動内容を精選し負担を軽減すること

- コミュニティ・スクール等の枠組みの中で他の団体と柔軟に協働していくこと

など、様々な変革が求められています。

PTAはまさに過渡期にあり、そのあり方は一つではありません。それぞれの学校、保護者、教員、そして地域住民が対話を重ね、知恵を出し合いながら、未来の子どもたちのために最もふさわしい連携の形を創造していくことが期待されます。

関連記事

不登校が認知されるようになり長く経ちました。しかし、今なお不登校の生徒は増えています。さらに、不登校の定義には含まれていませんが、その傾向にある子どもも多くいるとの調査もあります。

これに対して、一概に学校復帰だけを目指すものでない、多様な不登校支援のあり方がされつつあります。今、改めて不登校の現在の課題や実践などについて説明します。

文科省の不登校の定義

不登校とはどのような状態を指すのでしょうか。

文部科学省(文科省)は、不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。

昭和時代では「学校ぎらい」を理由とした欠席を範囲としていましたが、平成10年以降「不登校」という言葉に置き換えられ、「学校に通いたいけど通えない」子どもたちまでを含めるものとなりました。

参考「不登校の現状に関する認識 – 文科省」(文科省,2009年以前公開,2022年10月31日参照)より

参考「生徒指導資料第1集(改訂版)第3章 不登校」(国立教育政策研究所 生徒指導研究センター,2009年3月公開,2022年10月31日参照)より

不登校の現状

2023年度の文科省の調査では、小・中学校における不登校児童生徒数は過去最多の34万6482人と発表されました。前年度からは47,434人の増加となります。不登校の定義が現在と同じになった平成10年の時点では、小・中学校を合わせて127,692人でしたが、ここ10年ほどは増加の一途を辿っています。

では、実際の学校の中には、どれくらい不登校の子どもがいるのでしょうか。

小学校では13万370人で、全体の2.1%の児童が不登校にあたります。1学年3クラスの学校では学年に1人以上いる計算となります。中学校では21万6112人で全体の6.7%です。30人以上のクラスでは1クラスに2人はいる計算となり、学校・教員は必ず考えなければいけない問題であると言えるでしょう。

多くの子どもが直面する不登校について、より詳しく掘り下げていきます。

参考「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文科省,2024年10月31日公開,2025年5月15日参照)より

「隠れ不登校」「不登校傾向」の子どもたちはどれくらいいる?

定義上当てはまらないけれど同様の苦しさを抱える子どもたちもいます。「隠れ不登校」「不登校傾向」などと言われる子どもたちです。

認定NPO法人カタリバによる2023年の調査では、「部分/教室外登校(保健室登校や一部の授業のみに参加する生徒など)」「仮面登校(ほぼ毎日、学校に通いたくないと思っている生徒)」に注目しました。教室に入らなかったり、登校していても遅刻や早退が多かったり、内心では「行きたくない」と感じていたりする中学生が推計41万人いるとしています。これは中学生の約5人に1人が「不登校」または「不登校傾向」に該当することを示しています。

参考「不登校に関する子どもと保護者向けの実態調査」(認定NPO法人カタリバ,2023年12月9日公開,2025年5月15日参照)より

また、実質的には不登校の子どもが教員や学校の判断に「長期病欠」とカウントされている事例も報告されています。

記事によると、行き渋る子どもが頭痛や腹痛を訴える場合、病欠とするか不登校による欠席と捉えるかは、「保護者や担任の判断」(中日新聞)とされ、「不登校かどうかの判断が学校ごとに異なる可能性はあり得る」(熊本市教育委員会,熊本日日新聞による)とも述べられています。

引用「不登校最多、出欠判断の基準はあいまい 学びの場多様化、実態反映せず」(中日新聞,2022年10月28日公開,2025年5月20日参照)より

引用「不登校のはずの娘が「長期病欠」扱い 明確な基準なく、学校が「総合的に判断」 数字に表れない〝隠れ不登校〟も存在か」(熊本日日新聞,2022年12月21日公開,2025年5月20日参照)より

実際、前述の文科省調査では「病気による長期欠席者」は2023年度に105,838人となっていますが、2013年度の文科省調査では、小・中学校における長期入院児童生徒数は全国で2,769人と報告されており、大きな乖離が見られます。近年のデータに絞っても、「病気による長期欠席者」は2021年度から2023年度の2年間で約5万人増加しているなど、このすべてが純粋な病気のみによる長期欠席とは考えにくく、本来「不登校」とカウントされるべき子どもが「病気による長期欠席」として報告されている可能性が示唆されています。

参考「長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査の結果(概要)」(文科省,2025年5月20日参照)より

不登校の理由

なぜこれだけ多くの子どもが不登校、またはその傾向になるのでしょうか。

学校側から見た要因

文科省による2023年度の学校に対する調査では、「長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した不登校児童生徒全員につき、教職員が当てはまるものをすべて回答する形式をとっています。

同調査によると、小学校・中学校・高等学校共通して、「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった」の選択肢の回答割合が最も多く、いずれも3割を超えています。ついで「生活リズムの不調に関する相談があった」、「不安・抑うつの相談があった」が2割ほどと多く、「学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた」と続きました。

学校から見た不登校の要因には、校種を問わず一定の傾向があることがわかりますが、校種や学年によってその実態は様々です。例えば中学校では、進学に伴う学習や生活の変化によっていじめや不登校が増加する「中1ギャップ」が広く認知されています。文科省は小学校高学年教科担任制を導入するなどの対策を打ちましたが、国立教育政策研究所は安易な表現に振り回されず、児童生徒の課題を見据える必要性を指摘しており、中1ギャップという問題の捉え方に注意を促しています。また、高等学校では、2000年以降減少傾向ではありますが中退というケースもあります。留年や通信制への転校など、おかれる状況も多種多様で、実態把握の難しさがあります。

参考「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文科省,2024年10月31日公開,2025年5月15日参照)より

参考「「中1ギャップ」の真実」(文科省,2014年4月公開,2025年5月20日参照)より

参考「高校生にみる不登校傾向に関する研究 : 意識調査を通して」(山下みどり, 清原浩,鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要,2004)より

不登校児童生徒本人や家庭から見た要因

2024年3月には、公益社団法人 子どもの発達科学研究所から文部科学省委託の「不登校の要因分析に関する調査研究 報告書」が発表されました。

不登校のきっかけ要因を学校、家庭、本人それぞれを対象に調査した同資料によると、「学業の不振」、「宿題の提出」については、三者の回答割合が比較的近い値となりました。一方で、「いじめ被害」、「教職員への反抗・反発」、「教職員からの叱責」等については、教師の回答がわずか数%であるにもかかわらず、児童生徒・保護者は3割、4割が回答するなど、割合に大きな差がみられました。

また、「体調不良」、「不安・抑うつ」、「居眠り、朝起きられない、夜眠れない」といった心身不調・生活リズム不調についても、児童生徒や保護者の約7~8割が回答しているのに対して、教師の回答割合は2割弱と、低く留まりました。

不登校については様々なケースがあり、また一つのケースでも複合的な要因があることも多いため、唯一の原因を特定することはできません。教職員に対する調査だけでは視点に偏りが生じうるため、現場で児童生徒の個別の事例に向き合っていく必要がある一方で、不登校児童生徒本人や家庭の実態把握が今後ますます重要になりそうです。

参考「文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究」(公益社団法人 子どもの発達科学研究所,2024年3月公開,2025年5月15日参照)より

不登校児童生徒の学ぶ選択肢とその実態

増え続ける不登校への対応として、国や教育委員会等ではどのような施策がとられているのでしょうか? また、実際に不登校になった子どもや家庭にとっては、現状どのような選択肢があるのでしょうか?

文科省の「不登校」に対する取り組み

多様な要因・背景から、結果として不登校状態になっているため、「問題行動」と判断してはならないという認識があり、文科省は2019年の「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知で、

「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。

としています。必ずしも学校への復帰をゴールとはしておらず、学業の遅れや進路選択の際の不利益を被りかねないことなどのリスクも指摘しつつも、多様な関係機関との連携、家庭への支援を基本的な考え方としています。

参考・引用「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(文科省,2019年10月25日公開,2022年10月31日参照)より

COCOLOプラン

2023年3月には「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」が発表され、不登校により学びにアクセスできない子どもたちをゼロにすることを目指して、

- 不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える

- 心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する

- 学校の風土の「見える化」を通じて、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする

という方針を示しました。具体的には、不登校特例校(学びの多様化学校)や校内教育支援センターの設置促進、1人1台端末を活用した心や体調の変化の早期発見の推進、教師やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどから成るチーム学校による、早期支援の強化等が目指されることとなりました。

2023年6月に閣議決定された教育振興基本計画において、各都道府県・政令指定都市で1校以上を設置し、将来的には全国で300校の設置を目指すことが決定されました。また、同年8月に不登校特例校は「学びの多様化学校」へと改称されました。

参考・引用「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)(文科省,2023年3月31日公開,2025年5月15日参照)より)

参考「第4期教育振興基本計画」(文科省,2023年6月16日閣議決定,2025年5月15日参照)より

教育機会確保法

不登校に関連する法律としては、2016年に教育機会確保法が施行されました。これは、不登校児童生徒を対象とする教育の機会の確保を推進しようという法律で、学校環境の整備、民間団体との連携などを自治体に求めています。

フリースクール等民間団体の支援については直接的に内容としては盛り込まれませんでしたが、不登校児童生徒の状況に応じて「フリースクールなどの民間施設」と連携したうえで「多様な教育機会を確保する必要がある」と明示されています。

参考「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について」(文科省,2016年12月22日公開,2025年5月20日参照)より

参考「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(文科省,2019年10月25日公開,2025年5月20日参照)より

支援機関で学習する児童生徒の出席の扱い

学校外の機関で学ぶ場合、出席の判断はどのようになるのでしょうか。

文科省は学校外の機関での学習が出席に認定されるための要件を「保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。」「当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。」など複数まとめています。

しかし、「適切な支援を実施していると評価できる場合,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。」とされ、判断は校長裁量となっています。全国に共通するような明確な基準は示されておらず、運用実態は自治体ごと、学校ごとに大きく差がある状況です。

参考・引用「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(文科省,2019年10月25日公開,2025年5月20日参照)より

フリースクール

文科省は、「一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設」と定義しています。民間の運営による主体性・自主性によって、規模や活動内容は多岐に渡ります。カリキュラムや授業があるところもあればないところもあり、公教育と異なる教育理念や教育方法を採り、学校への復帰にこだわらない団体もあります。比較的少人数で、それぞれが自由に過ごしたり、子ども中心の活動や学習のサポートなどを行っている場合が多いです。

参考「フリースクール・不登校に対する取組」(文科省,2022年10月31日参照)より

教育支援センター

教育支援センター(旧称:適応指導教室)は、学校生活への復帰を目指しその支援をするために設置されている施設です。以前は学校以外の場所に設置されていることが多かったのですが、近年は「校内教育支援センター」として、学校内の空き教室等に設置されることが増えています。個別の学習支援の他、スポーツや芸術、調理体験や自然体験など集団での活動もされています。

参考「「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果」(文科省,2019年5月13日公開,2025年5月20日参照)より

教育支援センターの実態と問題点

教育支援センターは2023年時点で1743カ所設置されており、そのうちの1704カ所が市町村教育委員会による設置となっています。ただし、2023年度で教育支援センターを活用できている割合は、不登校児童生徒の8.8%にとどまり、ニーズに答え切れていない現状です。

また、以前より減ってきてはいますが、「社会的自立」が重要という文科省に対し、「学校復帰」を目標にしてしまっている適応指導教室が多いことが課題とされています。原因は職員に退職教員が多いことなどが挙げられています。

参考「「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果」(文科省,2019年5月13日公開,2025年5月20日参照)より

校内教育支援センター

校内教育支援センターは、教育支援センターの機能を各学校内に持たせたもので、「スペシャルサポートルーム」や「校内フリースクール」などとも呼ばれています。2024年時点で全国の46.1%の公立小・中学校に設置されており、文科省の事業により今後も拡大していく見込みです。

参考「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」(文科省,2023年11月17日公開,2025年5月20日参照)より

学びの多様化学校

学びの多様化学校(旧称:不登校特例校)は、学校と同じように出席扱いになる教育機関です。2025年5月現在、全国に58校の学びの多様化学校が設置されています。それぞれに特色のあるカリキュラムや教科を編成しており、不登校経験や、不登校傾向のある児童生徒でも学びを継続しやすい仕組みとなっています。

熱心な取り組みもあり、例えば星槎名古屋中学校は、教師全員がカウンセラーの資格を持っています。共感理解教育を掲げ、生徒もコミュニケーションや心理学を学ぶことができ、生徒同士で助け合える「ピア・チューター」の育成も行っています。

岐阜市立草潤中学校では、個に合わせた多様な学び方を徹底されています。オンライン学習によって家や学校内のさまざまな場所で学習ができ、日々の過ごし方や担任まで個々に応じて見直し、変更することができます。

参考「不登校特例校の設置者一覧」(文科省,2022年更新,2022年10月31日参照)より

参考「学校ブログ 12期ピアチューター研修(養成講座)が行われました!」(星槎名古屋中学校,2022年8月27日公開,2022年10月31日参照)より

参考「注目の不登校特例校「学校らしくない」草潤中の今」(東洋経済オンライン,2021年12月7日公開,2022年10月31日参照)より

支援機関で学習する児童生徒の評価の扱い

これまで、教育支援センターや民間フリースクール、自宅等での学習を適切に評価に反映することが非常に難しい状況が続いてきました。

しかし、2024年8月の「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」という文科省の通知において、不登校児童生徒に対する支援を強化し、学校以外の支援機関や、自宅でのオンライン学習の学習成果の適切な評価への反映が目指されることとなりました。

学校現場と、フリースクールをはじめとした支援機関が、今後どのように連携や情報共有を深め、子どもたちの学びを保障していくのか、模索が続けられています。

まとめ

不登校という社会課題に対し、社会的な認知も進み、教育機会確保法が制定されたことで学校や民間団体と学校や行政との連携が始まりました。

しかし、不登校傾向も含めると60万人以上と言われる子どもたちの数に対し、公的機関・民間機関を合わせても「学校にかわる居場所・学びの場」は足りておらず、学習権が保障できていないことが大きな課題です。

社会的自立を目標として、多様な選択肢のもとで子どもが学ぶためには、様々な機関の立ち上げや相互の連携が必要です。フリースクールでの学習が出席・単位として認定されたり、教育支援センターの設置が進み学校を中心としない学習の支援が整備されたり、学びの多様化学校の設置の拡大がなされることなどが求められています。また、これらは現在の学校が、不登校状態にある子どもたちを包摂できていないということでもあり、学校がもっとインクルーシブなものになる余地はまだあります。

不登校であっても様々な場所や方法で学ぶことができる「学びの選択肢」が拡大され、そもそも不登校にならなくていいように既存の学校が変容していく、その両輪が回り、噛み合っていくことが求められています。

関連記事

【教職員アンケート】不登校児童生徒の成績評価問題

【保護者×教員対談】不登校をめぐる学校と保護者のコミュニケーション

【インタビュー】不登校だった子どもが変化。担任のアプローチは?

【学校の外部連携】フリースクール運営者から見えること

メガホンでは2022年に、全国の学校の教室・職員室の温度状況について、教職員の方にアンケート調査をしました。

「学校環境衛生基準」で「18℃以上、28℃以下であることが望ましい」と定められている教室や職員室の温度ですが、アンケートの結果からは、実際に運用にはバラつきがあることがわかりました。

約2年半が経過し、教室・職員室の温度状況はどう変わったのか、改めて全国の教職員の方に聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年2月10日(月)〜2025年3月24日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :72件

アンケート結果

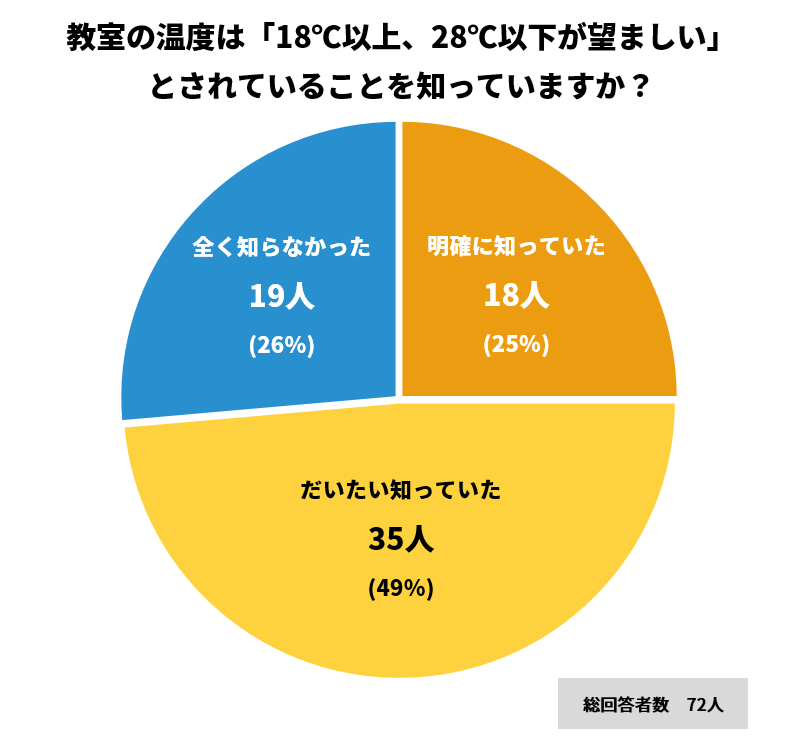

設問1 学校の温度基準、知ってる?

Q1. 文部科学省の定める「学校環境衛生基準」において、教室の温度は「18℃以上、28℃以下であることが望ましい」とされていることを知っていますか?

教室の温度設定が「18℃以上、28℃以下であることが望ましい」という基準は、全体の25%の教職員が「明確に知っていた」と回答し、前回調査から2%増加する形となりました。また、「だいたい知っていた」と回答した方も、前回調査の41%から49%に増加しました。

校種別に見ると、「明確に知っていた」「だいたい知っていた」を選んだ割合は中学校、小学校、高等学校の順に多く、それぞれ83%、72%、67%となりました。

設問2 「18℃~28℃」の基準、守れてる?(夏季)

Q2. 夏季において、あなたの勤務校では学校環境衛生基準で望ましいとされている温度を守れていますか?

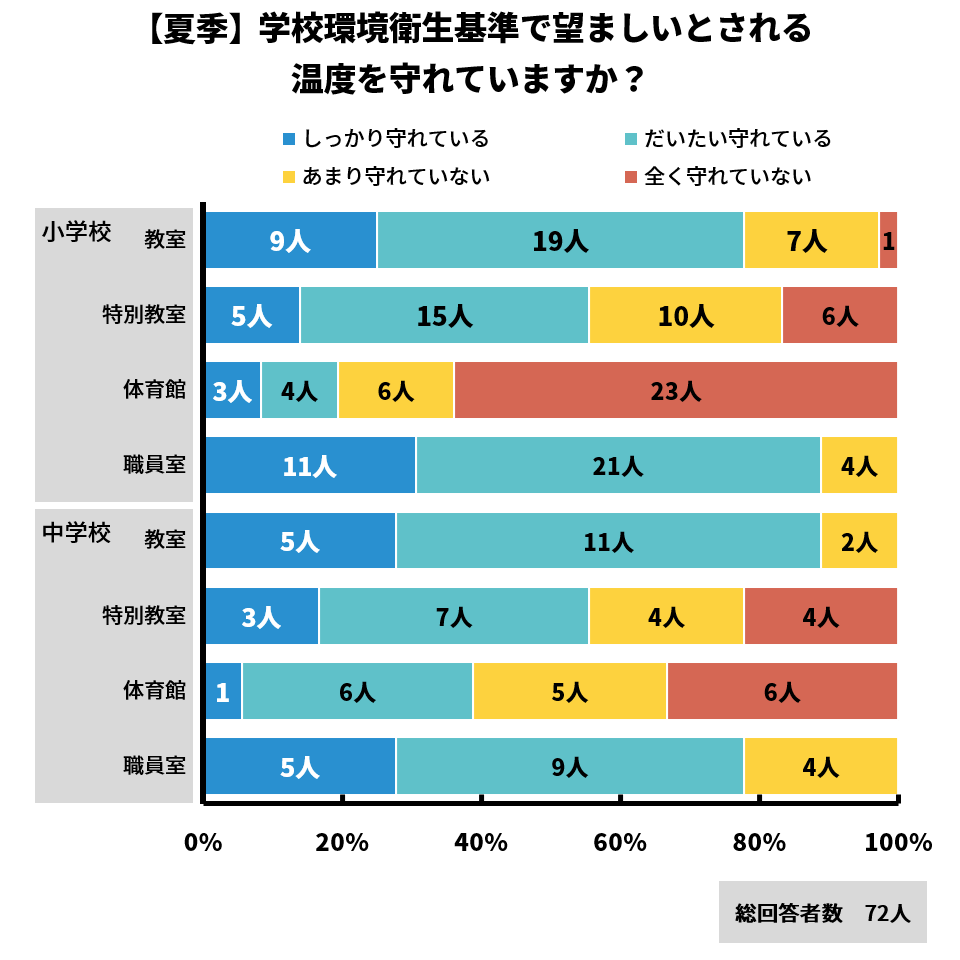

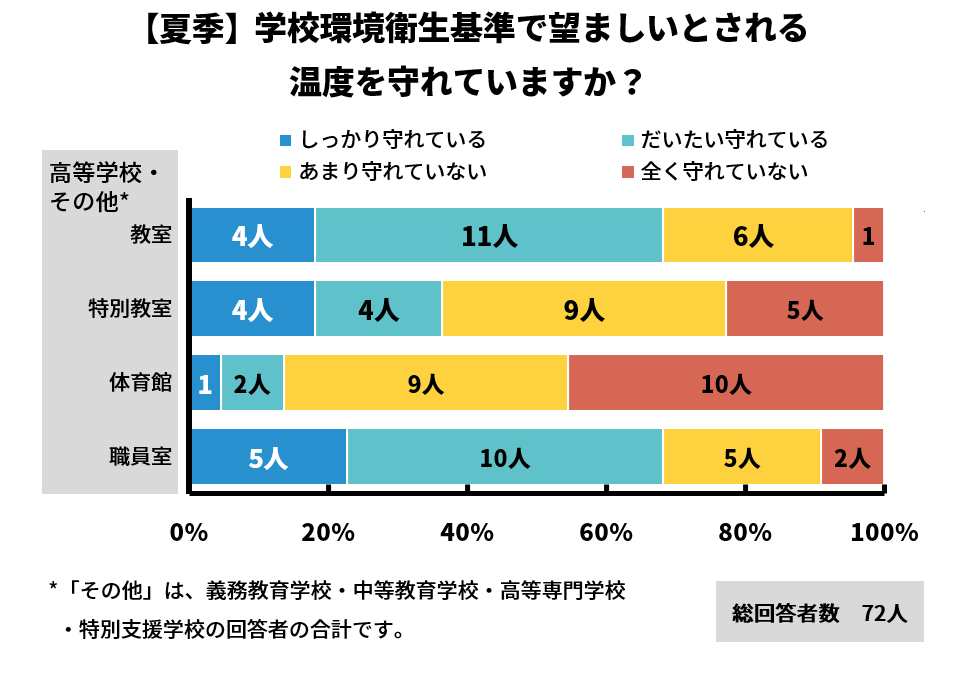

夏季については、全体の8割以上が教室・職員室において望ましいとされる温度を「しっかり守れている」「だいたい守れている」と回答。特別教室の5割、体育館の2割強がそれに続きました。

肯定的意見の割合を校種別に見ると、小学校では教室78%・職員室89%と職員室の方が多い一方で、中学校は教室89%・職員室78%と逆転したほか、高等学校は教室67%・職員室61%と控えめな結果に。校種によって、若干の違いがあることがわかりました。

設問3 「18℃~28℃」の基準、守れてる?(冬季)

Q3. 冬季において、あなたの勤務校では学校環境衛生基準で望ましいとされている温度を守れていますか?

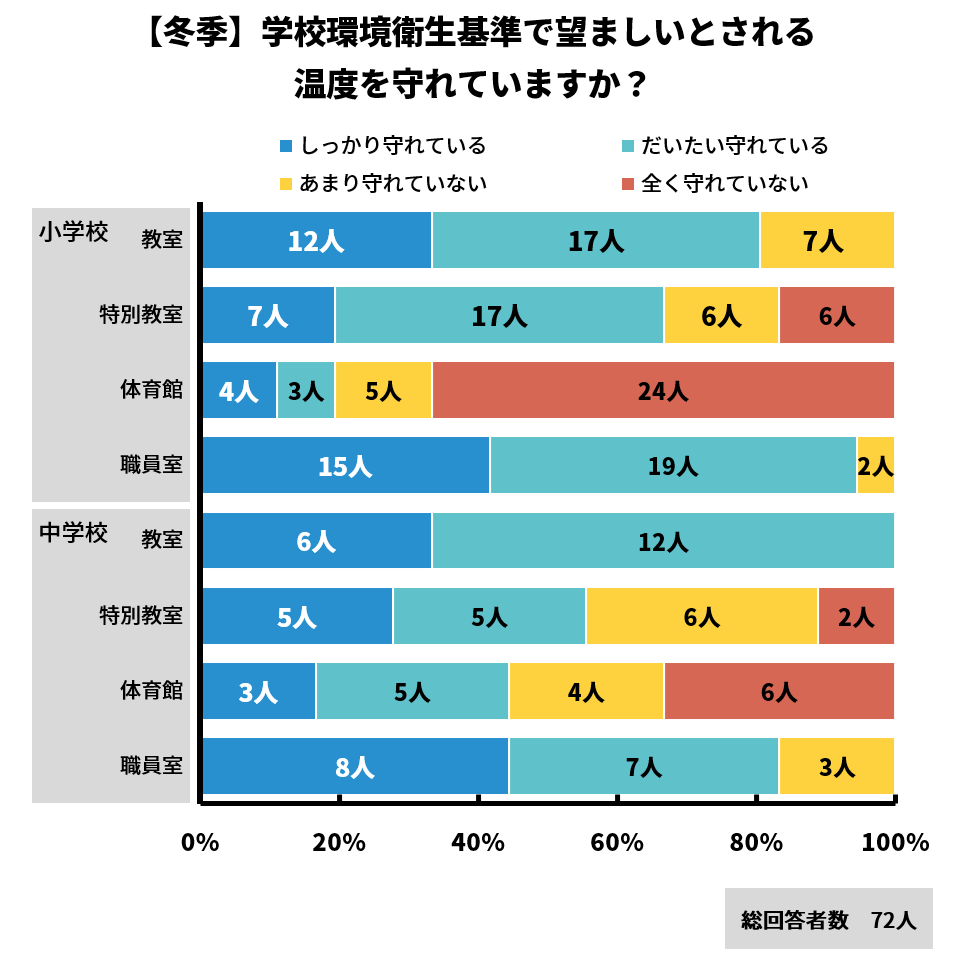

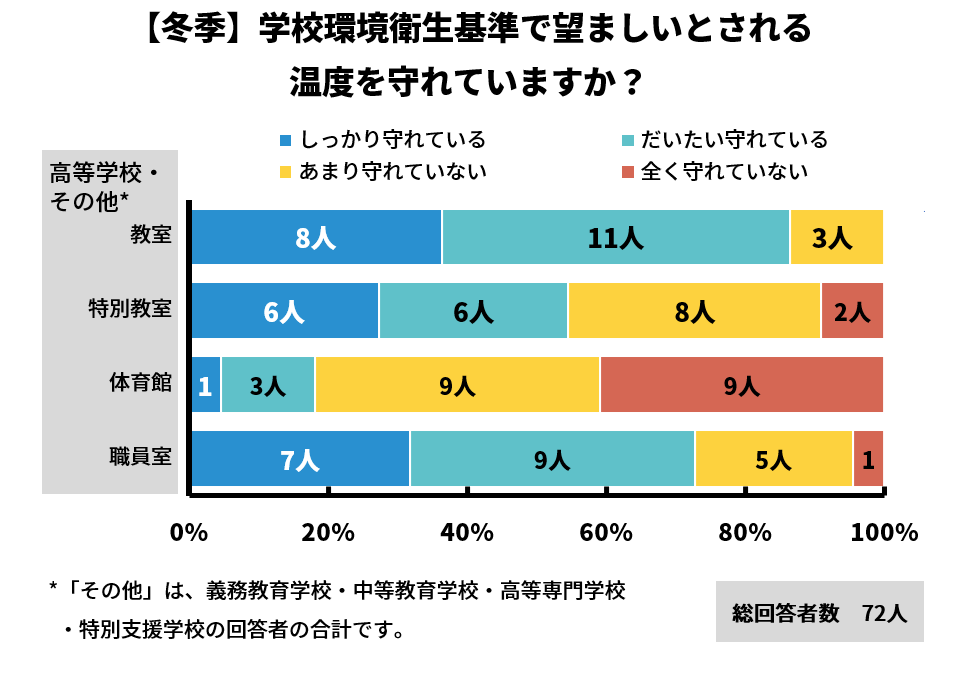

冬季については、教室・職員室において全体の8割以上が「しっかり守れている」「だいたい守れている」と回答。特別教室、体育館と続き、おおまかな傾向は夏季と同様であることがわかりました。

校種別に見ると、肯定的意見は小学校では教室81%・職員室94%、中学校では教室100%・職員室83%、高等学校は教室83%・職員室72%。全体的に、夏季より「しっかり守れている」「だいたい守れている」が多い結果となりました。

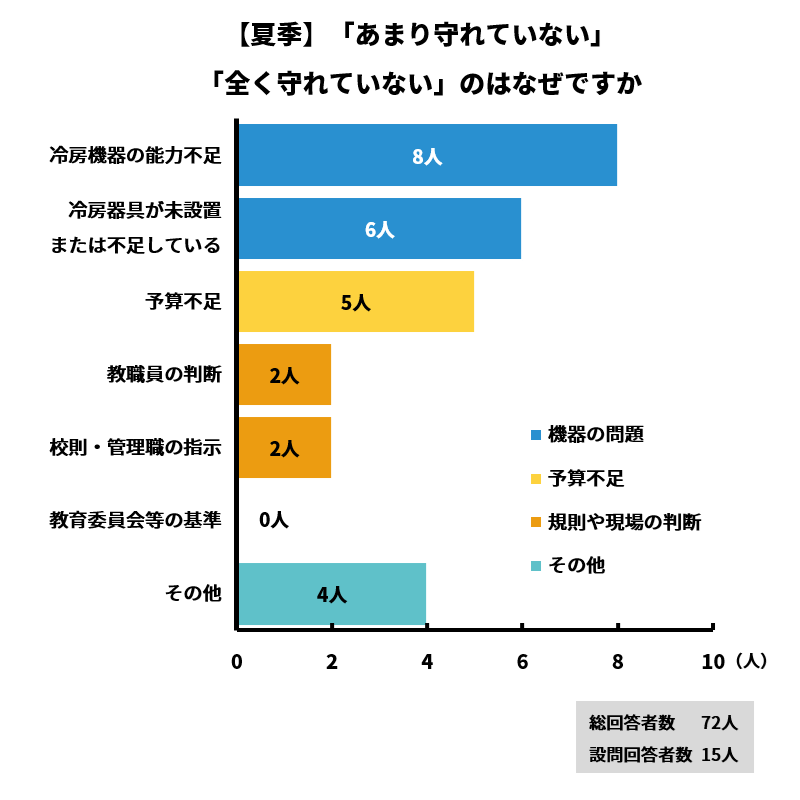

設問4 教室で基準が守れていない理由は?(夏季)

Q4. 設問2で教室について「あまり守れていない」「全く守れていない」と答えた方への質問です。その理由として当てはまるものを選択してください。(複数選択可)

※設問の対象者(設問2で職員室について「あまり守れていない」「全く守れていない」と答えた方)は15名でした。

その他の主な意見

不具合→修理が多すぎる。また教員が設定温度を低くしすぎる【小学校・教員】

電力不足【小学校・教員】

夏季に教室において望ましいとされる温度を「あまり守れていない」「全く守れていない」理由としては、「冷房機器の能力不足」が最多の8人となりました。続いて「冷房機器が未設置、または不足している」を選んだ方が多く、機器の整備が追いついていない現状が伺えました。

設問5 教室で基準が守れていない理由は?(冬季)

Q5. 設問3で“教室”について「あまり守れていない」「全く守れていない」と答えた方への質問です。その理由として当てはまるものを選択してください。(複数選択可)

※設問の対象者(設問2で職員室について「あまり守れていない」「全く守れていない」と答えた方)は10名でした。

冬季に教室において望ましいとされる温度を「あまり守れていない」「全く守れていない」理由としては、「暖房機器の能力不足」が最多の8人となりました。続いて「予算不足」、「暖房機器が未設置、または不足している」を選んだ方が多く、夏季と同様に、機器や予算の問題が大きいことが伺えました。

設問6 学校の温度環境、どう思う?

Q6. 教室・職員室温度について、あなたの問題意識や考えを自由にお書きください。(任意)

予算の制約が大きい

近年の猛暑のせいで、夏季の冷房は欠かせないものでした。教育委員会が定めたエアコンの設定温度では、授業環境が適切には守れないので、多少は設定温度を下げたりして、何とか学習のできる環境を整えました。

しかし、冬季に入ると、電気代の予算がなくなり、エアコンが使えず、一部ストーブを使うなどして何とか対応しています。そこに校舎内に故障や不具合が起こると厳しくなると言われています。

異常気象に関しては予測は難しいと思いますが、電気代などの教育環境を整えるための予算は柔軟にしてほしいと思います。(もちろん、節電等の取り組みなど自分たちでやれることはした上で)【小学校・教員】

特別教室に冷房機器がなく、音楽、書道、美術の授業で苦慮している。図書室の取り合いになり、たとえば国語の授業で使えなかったりしている。また、会議室に冷房がついていないため、職員会議が職員室や図書室で行われる。そのため、図書室で部活動ができないときもある。教室はPTA費で支払われるため冷房がオンになるが、職員室は県費のため冷房が入れてもらえないときがある。予算が色々なところで割かれない中、私立高校に授業料無償化するなら、公立高校の施設を良くしてほしい。【高等学校・教員】

私立勤務ですが、ようやく数年前に補助金が出て、エアコンの整備が進みました。私学はいつも後回しになりますし、半分は学園負担になります。しかし、そのせいか近年電気代がすさまじいことになっていて経営を圧迫しています。どうにも減らせない部分なので、困っています。【小学校・教員】

空調は教室ではON,OFFができず、スイッチも設定温度も事務室が管理しているので、予算優先になってしまうが、猛暑で冷房代を使い過ぎれば、冬の暖房代が無くなってしまうので、やむを得ないのかもしれない。

初任の頃の学校では、夏に「電気代が払えないので冷房を切ります」と校内放送が流れて、最も暑くなる12時頃に冷房を切られてしまった。熱中症の危険が高まり、管理職に抗議をする教員もいたが、「水を飲ませるように」と指示が出ただけだった。【特別支援学校・教員】

千代田区はお金があるため、環境はとてもいい。しかし、都内でも地域によって差がある。そのような違いがあることが、平等性がない。【小学校・教員】

特別教室や準備室、体育館にも冷暖房の設置が必要

体育館が体育を行うには厳しい気候が続くようになっている。学校行事の合間を縫って器械運動などを行うが無理がある。体育館はどんな気候においても運動ができるよう整備してほしい。【小学校・教員】

教委の方針で、教科準備室には冷房設備がつかない。夏は過酷です。隣接する実験室を冷やして冷気を送っています。却って電気代がかかっていそう。【高等学校・教員】

まず、体育館を冷暖房完備にして欲しい。終業式等は温度によってはオンラインで開催するが、卒業式はそういうわけに行かず、寒さが耐え難い。

それなのに、式典だからという理由で生徒に防寒着を着せない。かつ、トイレに行くことも禁じる。教員も礼服や袴で非常に寒い。我慢大会にしかなっていない。そんなに厳粛にルールを守らせるなら、体育館を快適な環境にしてからにして欲しい。【高等学校・教員】

子どもが活用する部屋は冷暖房があるが、用務員室・配膳室等大人だけが利用する部屋は冷房がない(冬はストーブ使用)。労働者のための冷暖房設置予算は組まないのだと思いました。ひどいです。

体育館の冷房がないと、夏秋の体育が何もできません。グラウンドは暑さで使用できません。【小学校・事務職員】

学校設備の問題が大きい

職員室も教室も、常に換気することを意識しているため、隙間風が冷たいし、熱風が吹いてくる。トイレはほぼ外気温。体育館はようやく冷暖房が設置されたが、設備自体が古いため、どれくらい効果があるかは未知数。最上階の教室はとにかく暑くて寒い。建物の気密性によると思います。【中学校・教員】

暖房設備の不備や予算不足による対応が原因とみられることが多いと感じているが、そもそもの問題として旧来の学校施設において断熱の概念が全くと言っていいほど存在していないのが原因と感じている。

薄い窓ガラス1枚で外気と遮断されている現状であったり、気密性の問題や断熱材が施工されていない鉄筋コンクリート造りの建物など、いくら暖房機器の能力が向上しても結果的に効果が薄く予算を過剰に支出してしまう施設がほとんどと考える。

学校施設の更新、すくなくとも窓ガラスの入れ替えだけでも早急に進めることが一番の対応策ではないかと思います。【事務職員・小学校】

クラス数が多いため、使う電力も大きいが、それに見合った電力を供給できる設備ではないため、度々ブレーカーが落ち30度越えが当たり前になっている。子どもたちの集中できる環境とは言い難く、大人でも暑さで疲弊してしまう。また28℃設定は狭い教室に35人いる環境では体感温度としては高すぎて適温ではない。人数に応じた柔軟な対応をとりたい。【小学校・教員】

教員の意識や運用の仕方に問題がある

私としては、冷暖房機器があることを良いことに、窓やドアを開けっぱなしにしている教職員の感覚の方が気になっています。コロナ禍の名残で、それまで大事にされていた環境教育が校内で断たれている現実があります。地球温暖化を考えた時、学校の空調(トイレの温便座も)はどうい状態であることが良いのか、もう一度みなさんと考えたいものです。【小学校・教員】

教職員が冷暖房の仕組みを知らないため、教室の温度が均質にならず、寒い思いをしている児童と、暑い思いをしている児童との格差が生まれている。なぜ、冷房を18度に設定すれば、18度の冷気が出ると勘違いしているのか、もはやわからない。【小学校・事務職員】

学校衛生環境基準が周知されていない。そのためそれぞれの教職員の感覚で動いている。今でも、『エアコンを使うと子どもは体調を崩す。』と言う声が聞こえてくる。【小学校・教員】

校舎が新しく、現在地域内の新築校舎のZEB化も進んでいるようなエリアなので、比較的新しい私の勤務校はエアコンがちゃんと効きます。しかし、教員のエアコンの使い方がとても気になります。例えば、夏はエアコンは下げられるだけ下げて、冷蔵庫のような寒さ、冬はエアコンを上げられるだけ上げて、もわっとする暑さ。そのため、全館換気システムがあるとは言え、教室環境が快適ではないときもありますし、環境意識が欠如していて気になります。【小学校・教員】

その他

夏の温度調整は難しいのもあるので、指導要領の内容を減らして、夏休みを増やす方向にしてほしい。【小学校・教員】

温度そのものについてというよりも、暑い、寒いといった感覚も人それぞれのはずなので、防寒着を教室で使用してはいけないという校則を何とかしたいです。【中学校・教員】

地域によっては校内一括で職員室で設定されていたが、現在の勤務地では教室ごとに冷暖房の調整ができるので、日光のあたりやすい教室や風が通りやすい教室であってもこっちで調整できるので助かっています。【小学校・教員】

学校環境衛生基準で示されている、室温では範囲が広すぎます。その基準と光熱費削減の観点で、エアコンの温度を設定しているが、それでは体調が不調をおこす環境である。したがって、20度以上、26度以下ぐらいに基準を狭めてほしい。【中学校・教員】

まとめ

学校環境衛生基準で定められる「18℃以上、28℃以下であることが望ましい」という教室の温度設定について、「明確に知っていた」「だいたい知っていた」と回答した方は全体の74%。前回調査の64%から増加し、基準についての認知が向上していることがわかりました。

温度基準を守れているかという質問に対しては、夏季・冬季ともに「しっかり守れている」「だいたい守れている」と回答した方が全体の8割を超えましたが、校種別のばらつきや、特別教室・体育館の肯定的回答の低さなども目立ち、学校全体としての温度基準の順守にはまだ至っていない現状が浮かび上がりました。

「あまり守れていない」「全く守れていない」を選択した理由としては、「冷房機器の能力不足」「冷房機器が未設置、または不足している」「予算不足」が多数を占め、気温の変化に機器や予算の整備が追いついていない現状が伺えました。

自由記述では、現場の先生方の予算や冷暖房未設置の施設への問題意識が多数寄せられました。中でも体育館や特別教室、準備室などにおける設備不足は、年々気温が厳しくなる中で、生命の危機にもつながる問題だとする声のほか、そもそもの学校の断熱性や気密性に大きな問題がある、という意見もありました。

※ 学校の断熱性向上については、こちらの記事もご参照ください

その他、基準を定めても各々の教員の使い方や意識に差があるなど、学校の温度環境については、多層的な問題が絡んでいる様子が伺えました。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

児童生徒の実態を踏まえ、教職員が共同で取り組む「校内研究」。

その必要性や意義が語られる一方で、ポジティブな学びの場になっていないとの声もあります。

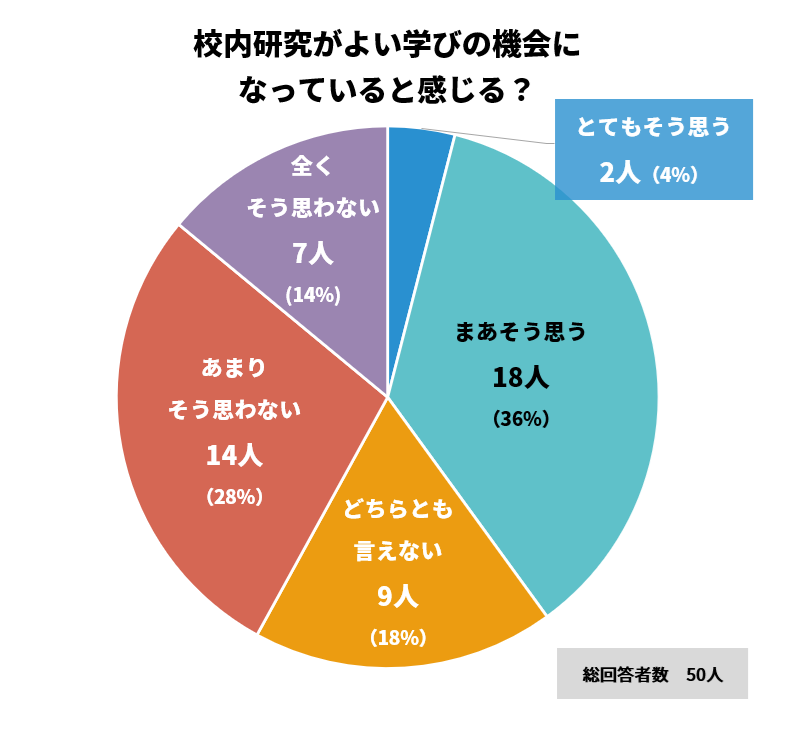

School Voice Projectが2022年に行ったアンケート調査では、「校内研究はよい学びの機会になっているか」という質問に「とてもそう思う」「まあそう思う」を選択した方と「あまりそう思わない」「全くそう思わない」を選択した方が、ほぼ同数という結果になりました。

3年の時を経て、校内研究・研修に対する思いはどのように変化したのでしょうか。

2024年度に実施された校内研究について、改めて教職員の方の実感や意見を聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年2月28日(金)〜2025年3月31日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :50件

アンケート結果

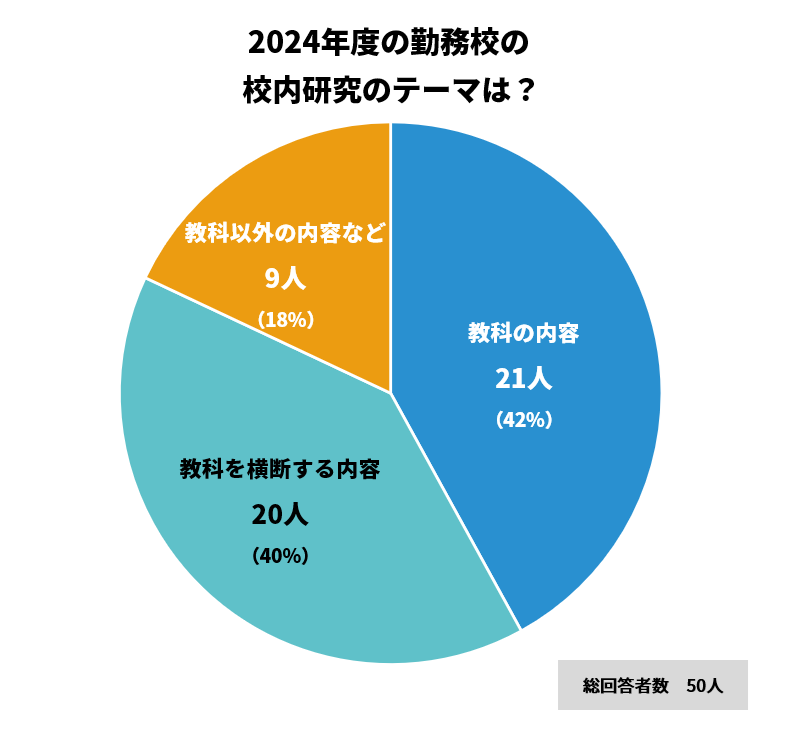

設問1 今年度の校内研究のテーマは?

Q1. 学校内でテーマを決めて、年間を通して研究をする「校内研究」についてお聞きします。2024年度、あなたの勤務校では、どのような教科やテーマを研究していましたか。

教科の内容

国語、算数、理科、社会、特別支援の5つの部会の1つに属して研究しました。【小学校・教員】

校内研究テーマに向けた研究授業の1人1授業。今年度はロイロ、スライド作成、ナビマの活用など、ICT活用が主。【中学校・教員】

教科は道徳で、主体性な対話をもとに自ら考え実行できる児童の育成【小学校・教員】

教科を横断する内容

ICTに関わる内容

ICTを活用して、協働的な学びを行うこと。【中学校・教員】

ICTを活用した個別最適な学びと協働的な学び【特別支援学校・教員】

個人でテーマや内容を設定

個人テーマを設定して、それを探究【小学校・教員】

自他を尊重できる子どもの育成に向けて、それぞれの教員が好きな教科や領域で実践を日常的に行い、それをリフレクティブに対話する形で共有する研究【小学校・教員】

その他

帰納、演繹、類推の考え方をもちいた授業【小学校・教員】

総合的な学習の時間、生活科を中心とした探究的な学びについて【小学校・教員 】

カリキュラム・マネジメントを活かした主体的・対話的な授業の実践【小学校・教員】

自分も他者も大切にする【小学校・教員】

表現力を高めるための指導のあり方【中学校・教員】

「自ら考え行動できる子」を目指す姿として、各教員が自分の取り組みたい教科でその具現を目指す、という形です。【小学校・教員】

スクールミッションをつくるために、職員全体で「どんな生徒を育てたいか」を教科もばらばらのグループでワークをした。【高等学校・教員】

その他の内容

キャリア教育の充実 教科、産業社会と人間、を活用したキャリア教育【中等教育学校・教員】

特別活動のキャリア教育の発表に向けて【中学校・教員】

目指す児童の姿から、課題解決学習型の授業作りを目指す【小学校・教員】

教員の不祥事、体罰等の管理職からの研修。【高等学校・教員】

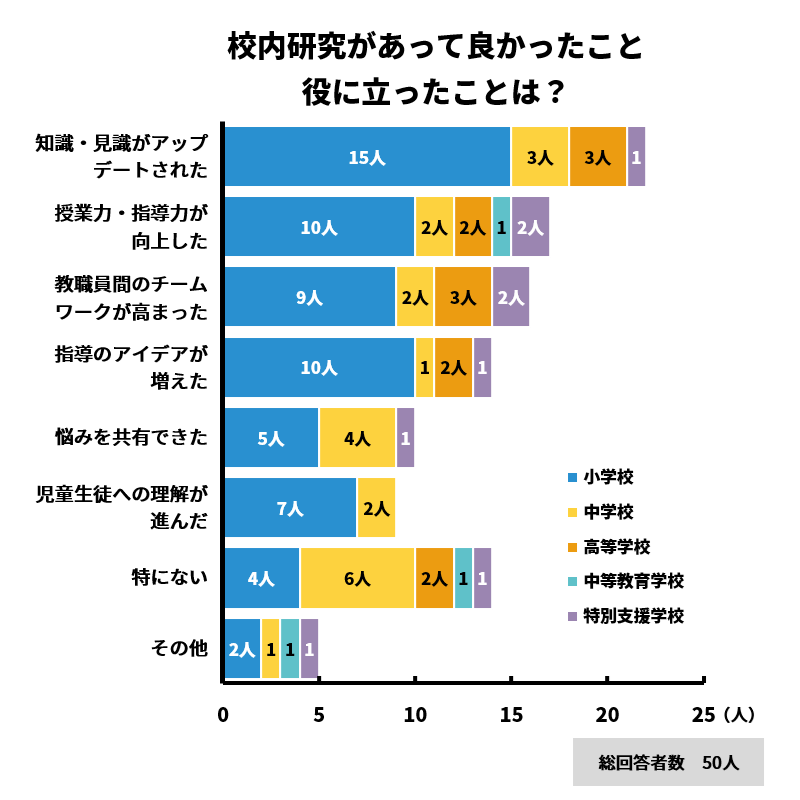

設問2 校内研究のメリットは?

Q2. 校内研究があって良かったこと、あなたにとって役に立ったことを全てお選びください。(複数選択可)

全体の44%の方が「知識・見識がアップデートされた」を選択し、前回調査と同様に最多となりました。次いで多かったのは、全体の16%から34%に増加した「授業力・指導力が向上した」という選択肢。

前回調査では2番目に多かった「悩みを共有できた」が、31%から18%に減少するといった変化も見られました。

その他を選択した方の主な回答

研究が楽しくなった【小学校・教員】

ICTの活用が広がった【特別支援学校・教員】

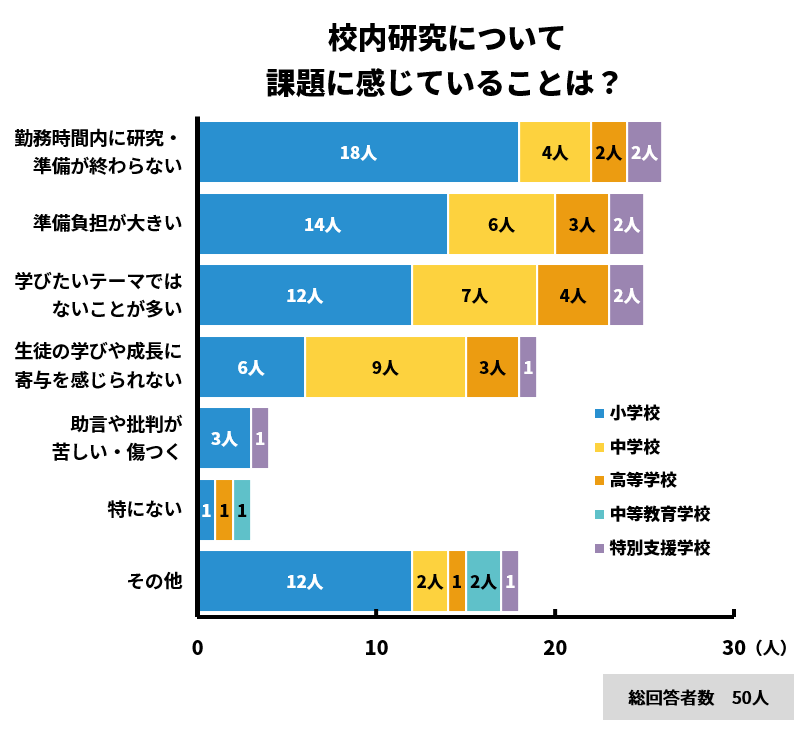

設問3 校内研究の課題は?

Q3. 校内研究について、あなたが課題に感じていることを全てお選びください。(複数選択可)

約半数の方が「勤務時間内に研究・準備が終わらない」「準備負担が大きい」「学びたいテーマではないことが多い」を選択しました。

前回調査と同様に、負担感に関する課題を選ぶ方が多数いた一方で、少数ではありますが「助言や批判が苦しい・傷つく」といった意見もありました。

校種別に見ると、小学校の最多は「勤務時間内に研究・準備が終わらない」、中学校は「児童生徒の良い学びや成長に寄与しているように感じられない」、高等学校は「学びたいテーマではないことが多い」となり、校種によって課題に感じる部分が異なることもわかりました。

その他を選択した方の主な回答

主体性に関する意見

みんなで話し合って決めたことなのに、意識して取り組まない人が多い【小学校・教員】

市町村や地区で持ち回りの研修となっていて、主体的でない【小学校・教員】

やらされている感がどうしてもぬぐえない【中等教育学校・教員】

形式に関する意見

発表することがメインで事後につながることが少ない【小学校・事務職員】

事前事後の研究会では、意見が言いづらい。また、研究公開のための授業になってしまう。【小学校・教員】

その他

若い教員だけが必死に授業について考えている【高等学校・教員】

校内の協力が得られない【小学校・教員】

教員人生に変化が起こるような学びがほとんどない。【小学校/中学校・教員】

やりたいことがそれぞれ違うので、やり方をバラバラにしたが、やり方がわからないと言われた。主体的に動けない教師が多いこと。【小学校・教員】

設問4 校内研究は有意義な場になっている?

Q4. 校内研究は教職員にとってよい学びの機会となり、児童生徒や日々の仕事に還元されていると感じていますか。

「とてもそう思う」もしくは「まあそう思う」を選択した方が40%、「あまりそう思わない」もしくは「全くそう思わない」を選択した方が42%と、前回と同様にほぼ拮抗する結果となりました。

しかし、「全くそう思わない」のみに絞ると、選択した方は全体の4%から14%へ増加。形骸化した研究・研修の在り方や、教員自身の主体性の欠如について疑問を呈する声が多く寄せられました。

Q4-2. 上記を選んだ理由をお書きください。

肯定的回答をした方の主な意見

チームで取り組んだり、授業を見合ったりすることに意義がある

授業力などは向上するので、「学びのある授業」につながると思います。チームで取り組めるので、色んな視点で発見もあり、研究で得た経験は財産になります。【小学校・教員】

授業を見合うことはとても勉強になる。【小学校・教員】

小規模校で各教科1人ずつしかいないため、教科指導について相談する機会が少ない。授業を見あったりすることもほとんどないので、公開授業や、研究協議をとおして話すことで自身の授業についてふりかえる機会になっている。【中学校・教員】

他の教員の授業を見ていると気付くこともあるので学びになっていると感じます。【中学校・教員】

自分や職場に必要な研修を行うことができている

いま私たちは対話を重ねて、自分たちがやりたいようにやっているから、学びの場になっている。でも、従来の校内研究だと研究リーダーが引っ張ってついていくだけのことが多く、学びが浅かったと思う。【小学校・教員】

今年は、研究教科が初めて選択したものだったので、知識も経験もなく、分かりやすくアドバイスをもらえたのがありがたかった。部会のメンバーに恵まれたと思う。だが、何をどうすればよいか分からないまま否定されただけのように感じる研修も過去に経験したことがある。【小学校・教員】

その他

教員には研究と修養をする義務と権利があるので、校内研究は必要であり、教職員の学びの機会になっているし、児童生徒にも還元されているが、働き方改革との両立は、アクセルとブレーキを同時に踏むのようで、難しい。

教員不足や世代交代といった時代の流れもあり、目の前のことで精一杯で、校内研究をやっている場合ではないというか、重要度や優先度は年々下がっているように思う。【特別支援学校・教員】

教育課程の中で、もっとも多くの時間を割いている国語の指導を充実させることで、他の教科の授業にも役立てることができるようになった。【小学校・教員】

否定的回答をした方の主な意見

現場の負担が大きい

家庭環境が変わり、保護者と子どもの質も変わり、生徒指導や特別支援の配慮など以前よりも学習指導と学級経営に大きな負担がかかるようになった。加えて人手不足も重なり、《研究どころではない》という雰囲気が蔓延している。そのため、校内で共通理解を図ったとしても研究として推し進めることはできないため。【小学校・教員】

他の業務が忙しすぎて、校内研究が苦痛でしかないです。

→「上」を目指している教員が管理職から認められ研究のリーダーになる

→担任の日ごろの業務量など気に掛けることもなく、実態把握のためのシートや綿密な教材準備の指示などを降ろしてくる

→担任は仕方なく義務感でこなしている

…という構図がどの学校でも見られます

研究・研修に力を入れるのはいいのですが、他の業務とのバランスを教育委員会や管理職は考えてほしいと思います。【特別支援学校・教員】

休憩時間もなく超過勤務をこなし続ける日々に、行政の対外的なアピール目的の研修を押しつけられている「やらされ感」が現場では大きい。多くの職員が言われるがままやれと言われたことを最低限の労力で行い「とりあえずやった」という既成事実づくりをしているだけである。本気で研修をすればもちろん児童生徒に還元できるはずなのだが、疲弊している現場が一丸となって行えるものではない。

本当に児童生徒のためにできることをしたいと思っている教員は、強制されなくても自主的に研修会に参加し、実践、記録、発表、協議をしている。そういう意識をもった教員同士でないと「研究テーマの共有」さえできない。【中学校・教員】

教員の主体性に差がある

教職員の取り組む姿勢や意識に差があるから【小学校・教員】

一部の熱心な教員にとっては有益でしょう。でも、そのような熱心な教員は校内研がなくても自主的に研鑽し学び続けているのです。自己の教育力を高めようと思っていない教員をどう変えるかが一番難しい問題だなあと日々感じています。【中等教育学校・教員】

テーマや内容が現場のニーズに合っていない

声の大きい教師の趣味の世界を押し付けられていて、教育学的な背景や社会的な教育課題への言及がない。指導要領と関係のない事をしていても、何も言われる事がない。学べるなら時間をかける必要があるだろうが、学びがなくただマウントを取られる時間ならない方がいい。【小学校・教員】

市教委(または教育長)が「これでやりなさい(そして、やった学校には研究費を多めに出すよ)」といって提示するテーマが児童の実態にあっていない。そして、たった1~2年のスパンで児童の劇的な変容を発表させられる。(ほぼ捏造に近い)

データも母数数十、多くても150程度で、しかも学年進行があれば同学年のデータとしても集団が異なるのに、一部切り取りデータで「このような変化がありました」とか言うのはおこがましい。その学校の教員が、ほんとうにやりたい研究ができるのが一番です。教員の意識改革を促すような研究が必要だと思います。それが授業改善に、児童の成長に繋がると思います。【小学校・教員】

場当たり的でやらされ感が強い

公開授業や教育委員会の訪問指導の際の中心テーマとなりうるのだが、その場で終わることが少なくない【中学校・教員】

本校の場合、管理職も「上から降りてきたから既成事実のためにやっている」という感じが強く、動画視聴による研修なので、見たことにして適当に研修後アンケートに回答する教員も少なくない。教員側からしたら隙間時間で適当に視聴して、適当に答えればいいのでお手軽で良い。研修が役に立ったとは思えない。【高等学校・教員】

主体的な研修でなく、やらされている感が強い。時間をかけている割には子どもへの見返りが少ない。結局、研究授業は見せるためのものであって、普段遣いできないため【小学校・教員】

研究授業のための授業という印象が強すぎる。【高等学校・教員】

「どちらともいえない」を選択した方の主な意見

すべての学校で研究する必要があるのか。集約させてそれを動画や出張で学べばよいと思う。現場負担が大きいので。教職員の校内研究というが、事務職の私は参加したこともないので教員だけのものだと思う。【小学校・事務職員】

本校の研究は、自分の教育観や価値観そのものを問い直すよい学びの場に変革してきており、今はなくてはならないものに感じています。しかし、一歩学校を出ると、形にこだわりすぎたものだったり、その授業でしか活用できない内容であったり、方法ばかりを問う中身になっている気がします。管理職が変われば、すぐに内容や方法が変えられてしまうことも課題だと思います。数値的な学力にばかり着目され、価値観を問うような場に価値を感じる管理職が少なく、本来の学びの場として機能せず、形ばかりで負担が多く、そして数値だけ無理やり成果が見えるようにデータを作ることも疑問です。教育効果はそう一年で数値化できるものではないと思います。管理職の関心ごとが何より研究の幅を狭めていると思います。【小学校・教員】

まとめ

アンケート調査からは、校内研究・研修のメリットについて、全体の44%の方が選択した「知識・見識がアップデートされた」をはじめ、「授業力・指導力が向上した」「教職員間のチームワークが高まった」といった利点を感じている方がいることがわかりました。

一方で、課題に関しては約半数の方が「勤務時間内に研究・準備が終わらない」「準備負担が大きい」「学びたいテーマではないことが多い」を選択するなど、前回調査と同様の結果となりました。

全体的な傾向も前回調査と似通っており、メリットはありつつも、それ以上に負担感を感じている方が多くいることが伺えました。「校内研究・研修はよい学びの場になっているか?」という問いに対しては、肯定的意見が40%、否定的意見が42%と、前回と同様にほぼ拮抗する結果となりました。

意見の是非にかかわらず、特に目立った意見は、テーマや内容に関するもの。実際のニーズや課題感に基づかない形骸化した研究・研修は、現場の負担感を増すばかりという率直な思いが伺えました。

このような状況にあって、校内研究・研修の在り方が徐々に見直されつつあります。

独立行政法人教職員支援機構は、『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて、学び合いのコミュニティの醸成や探究型研修の開発を進める戦略を明らかにしました。

参考:「NITS戦略 ~新たな学びへ~」(独立行政法人教職員支援機構,2025年4月更新,2025年4月参照)

近年では芦屋市など、研究指定校・研究発表会といった従来の枠組みを廃止し、完全に自主参加制の柔軟な研究に切り換える自治体も生まれています。

参考:「「研究指定校やめた」芦屋市、完全自主参加制の研究体制で広がった”子どもに委ねる学び”」 (東洋経済新報,2025年4月5日公開,2025年4月参照)

子どもの学びを支える教員側にこそ、より一層の主体的な参加の姿勢や、対話的・協創的なプロセスが求められているのかもしれません。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

「校内研究」と聞いて、皆さんはどんなイメージを持ちますか?

業務の一つとしてこなしている。

正直、あまり楽しくない。

そう感じている先生もいるかもしれません。

研究主任として試行錯誤を続けてきた筒井明以さんは、「校内研究は、やり方次第で楽しくなる」と言います。大切なのは、先生自身がワクワクしたり、「やってみたい!」と思えること。忙しさのなかで忘れがちな“ときめき”を取り戻せたとき、校内研究がただの義務ではなく、先生自身の学びや挑戦の場に変わるのです。

本記事では、研究主任5年目の筒井さんが考える校内研究を楽しむためのヒントをお届けします。

学校を変える近道は研究主任?私が挑戦を決めた理由

—— 校内研究のあり方については、以前から課題を感じていたのでしょうか?

実は、そんなことはなくて。初任校では無我夢中で自分の実践をしているような感じでした。その学校のやり方が当たり前と思っていたし、研究の進め方に強い違和感を持つこともなかったですね。決して嫌な経験があったわけではないんです。

ただ、研究授業をする先生を決めるときになかなか手が上がらない雰囲気があって、「もっと良いやり方があるんじゃないかな」とは感じていました。

—— どのような経緯で研究主任になったのでしょう?

きっかけは、ある先生からいただいた「学校を変えられる1番の近道は、研究主任になることなんじゃないか」という言葉でした。

2校目に異動したときに、一斉指導ではなく子どもたちが自分のペースで学んでいく「自由進度学習」という授業スタイルを知ったんです。実践してみると、子どもたちが夢中になって学んでいくわけです。「こんな学び方があるのか…!」と衝撃を受けました。

それまでの私は、どちらかと言うと子どもたちを管理しながら授業を進めているような感じでした。上手くいくときもあるけれど、授業について来れない子や違うことをしている子がいる中で、どうしたらいいのか悩んでいた時期でもあったんです。自由進度学習に出会ったことで、子どもたちから本来の姿を見せてもらったような気持ちでした。私自身、新しいことにチャレンジするというワクワク感もありましたね。とにかく楽しかった。

それと同時に、「日本の教育はこのままで大丈夫なんだろうか?」という危機感もありました。当時は、新しい教育実践について話を共有できる人が周りに少なくて。そんなことを他校の先生に話したら、研究主任になることをすすめていただきました。

たしかに、自分1人でいろんな実践をしてもうまく改善していけずに続かないこともありました。研究主任になれば、教員みんなで取り組めるわけです。それで、研究主任をやりたいと思うようになりました。

校内研究を楽しい学びに。研究主任の工夫とは?

—— 研究主任になって、最初に取り組んだことは?

今思うと、初年度は「土台づくり」をしたような感じでした。

まずやったのは、場の雰囲気を変えること。月1回の校内研究では、お菓子やジュースを用意してお互いの顔が見えるように輪になって座ってもらいました。その状態で、毎回必ず「チェックイン」をするようにしていました。例えば、最近ハマっていることや夏休み中に楽しかったことなど、お互いのことを知れるようなテーマで一言ずつ話してもらうんです。場の空気がほぐれたところで、本題に入るようにしていました。

今でも大切にしているのは、先生たちに「楽しい」と思ってもらうこと。子どもたちが楽しめるような授業を目指すのと同じように、先生たちも楽しく学ぶのが1番だと思っています。

—— 先生たちが前向きに取り組めるような雰囲気をつくったのですね。その後は、どのような実践をしていったのでしょう?

私がやりたかったのが、学校の当たり前を問い直す対話の場をつくることでした。例えば、「ランドセルって本当に必要?」「朝会をみんなで集まって毎週やる意味って?」「通知表って必要?」など、普段多くの先生が疑問に思わないことを改めて考える機会をつくりました。その時間を通して、先生たちも新しい視点を持ってくれたのではないかと思います。

また、新年度が始まってすぐの時期には、「なぜ先生なったの?」「先生の魅力って?」などのテーマで対話することもありました。本当はお互いを知れるような会話が日常的にできればいいのですが、なかなかそういう時間は取れません。であれば、校内研究の時間を使って対話ができればいいなと思っていたんです。

2年目以降は、自由進度学習や哲学対話などの考え方を少しずつ先生たちに紹介していきました。3年目には、ある先生からの発案で1〜3年生、4〜6年生を混ぜた異学年での学びに挑戦しました。最初は先生たちから戸惑いの声もありましたが、いざ始めてみると、多くの先生が前向きに取り組んでくれたと思います。

変化には、やはり3年はかかりますね。先生同士の信頼関係を築くことも大切で、そのベースがあって初めて学校の雰囲気が変わっていくんじゃないかなと思っています。なので、振り返ってみると1年目に時間をかけて土台づくりをしてよかったなと感じます。

校内研究でぶつかった壁。研究主任5年目に学んだ大切なこと

—— 今年度は研究主任になって5年目ですね。振り返ってみていかがですか?

今年度の校内研究は、本当に難しかったです。私自身の課題が多かったなと反省してます。

自由進度学習や異学年での学びを始めてから3年目に入っていたので、それまで一緒に取り組んできた先生たちにとっては、それが当たり前の実践だったんです。けれど、異動してきた先生にとってはそうではありません。抵抗感はあったと思います。

それでも、私自身の過信もあり「これが素晴らしいものなんです!」というメッセージを伝えしまっていました。それぞれの実践に優劣はないはずなのに、まるで自分たちの実践が正解であるような言い方をしてしまったんです。「実践を理解してもらうこと」よりも、まずは「新しく入った先生たちを私たちが理解すること」の方が大切だったなと思っています。

—— まずは、異動してきた先生たちとも「土台づくり」が必要だったのですね。最終的には、どのような学校にしていきたいと考えていますか?

子どもも大人も「自分の居場所がある」と思える学校であってほしいですね。子どもたちの居場所をつくるのは私たち教員の仕事かもしれない。けれど、それだけではなく、「先生たちの居場所もちゃんとあるかな?」といつも確認しないといけないなと思っていて。

どの学校にも、ちょっと個性的な先生や特定の業務が得意じゃない先生など、いろんな方がいますよね。そうだとしても、誰もが「ここにいていいんだ」と思える場所であるべきだと思うんです。例えば、飲み会を盛り上げてくれる先生がいたり、毎朝必ず麦茶を作ってくれる先生がいたり。それらは小さなことかもしれないけれど、先生たちが気持ちよく働くことにつながっていて、誰かの役に立っているんです。

一人ひとりの先生が、「ここでなら頑張れる」「このチームの一員なんだ」と思えるような学校にしたい。最近は、特にそう思いますね。

“ときめき”を大切にして、先生が「やりたい」と思える実践を

—— 最後に、研究主任に関心のある方へメッセージをいただけますか?

偉そうなことは言えないのですが、「校内研究は、やり方次第で本当に楽しいものになる」と伝えたいですね。

大切なのは、自分がワクワクしたりときめいたりすること。その感覚を信じてやってみると、きっと間違いはないと思うんです。どんな実践でもいいから、「これやってみたいな」と思う気持ちを大切にしてほしいですね。

忙しさに追われて、その気持ちを忘れてしまっている先生も多いと思うんです。でも、先生を目指したときには「子どもたちのために、より良い授業をしたい」と思っていたはずです。その気持ちを、もう一度呼び覚ましてほしい。

最近読んだ本に、「先生のプロフェッショナルとは何か?」という問いがあったんです。コスパやタイパを重視して、仕事を早く終わらせることがプロなのか? それとも、子どもたちと一緒に学びながら、「あれやってみたい」「これやってみよう」と自由に試行錯誤できることが先生の本来の姿なのか?そんなことが書かれていました。 私は後者だと思うんです。

授業をするだけではなく、子どもの人格形成に関わるのが先生の仕事です。だからこそ、「やらされる仕事」ではなく、「やりたいと思える仕事」をしていくことが大切だと思っています。もちろん働き方改革も必要だけど、どうせやるなら楽しい方がいい。眠っている「ときめき」をもう一度思い出せたら、校内研究も教員人生も、もっと楽しくなると思いますよ。

学習指導要領、学習指導要領解説、検定教科書によって、学校の授業時数が大まかに決められるなか、子どもにとっても教員にとっても時間数の負担が大きいという声が聞かれます。

2024年7月~8月にSchool Voice Projectが行った授業の持ちコマ数に関するアンケート調査では2023年の調査と同様に、校種に関わらず、多くの先生がコマ数の多さに負担を感じている現状が明らかになりました。

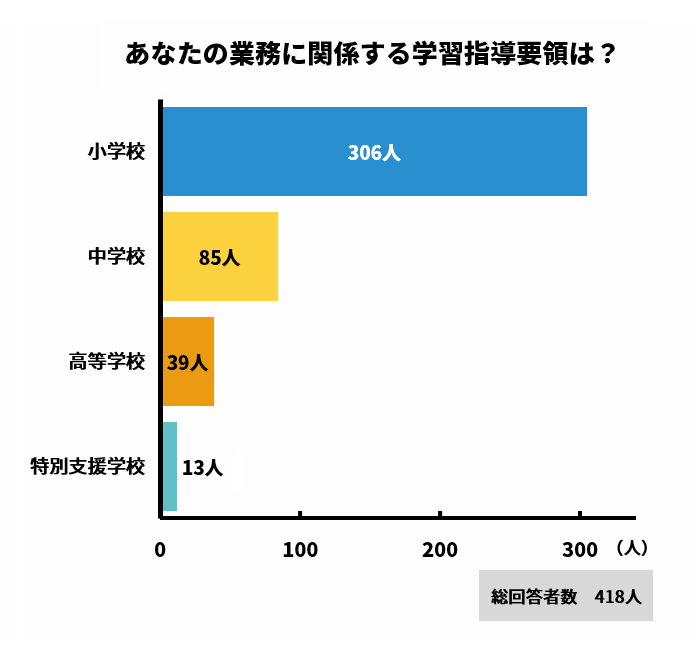

この現状を踏まえ、もし学習指導要領の内容を精選するとしたら、どのようなやり方が考えられるでしょうか。今回のテーマは教職員の関心が特に高く、募集期間を延長した結果、全国から小学校306件、中学校85件、高等学校39件の延べ430件もの貴重な声が寄せられました。それぞれの校種ごとに、教職員が考える学習指導要領の内容精選についての意見をご紹介します。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2024年12月6日(金)~2025年2月24日(月・祝)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :418件

アンケート結果

設問1 あなたの業務に関係する学習指導要領は?

Q1. あなたの通常業務に関係のある学習指導要領を選択してください。

(例:特別支援学校中等部 → 中学校および特別支援学校を選択)(複数選択可)

アンケート回答者は小学校に関わる教職員が最も多く306人、次いで中学校が85人、高等学校が39人、特別支援学校が13人となっています。

設問2 【小学校】担当教科・科目の内容量は?

Q2. 【小学校】あなたが授業をしている教科・科目についてお聞きします。現行の学習指導要領の内容量についてどのように感じていますか?

※担当していない教科・科目は「担当していない」を選択してください。

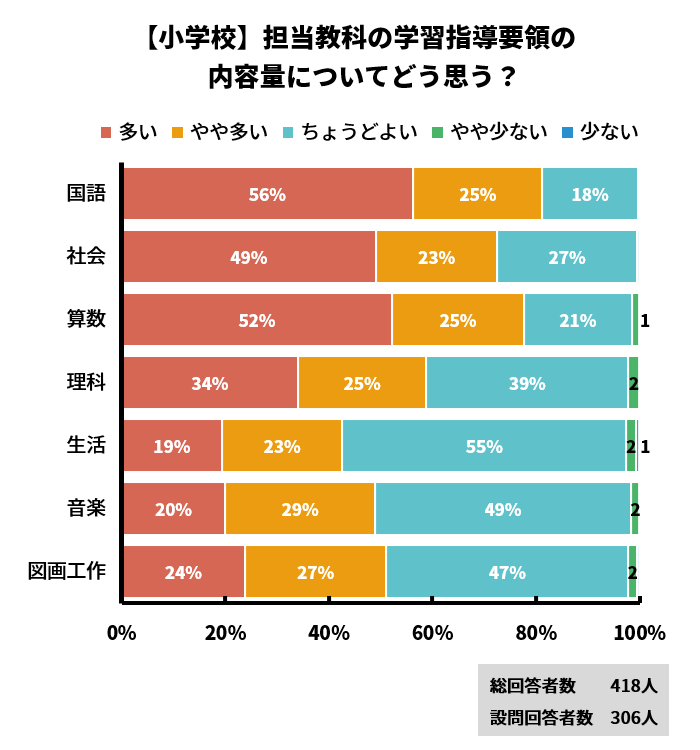

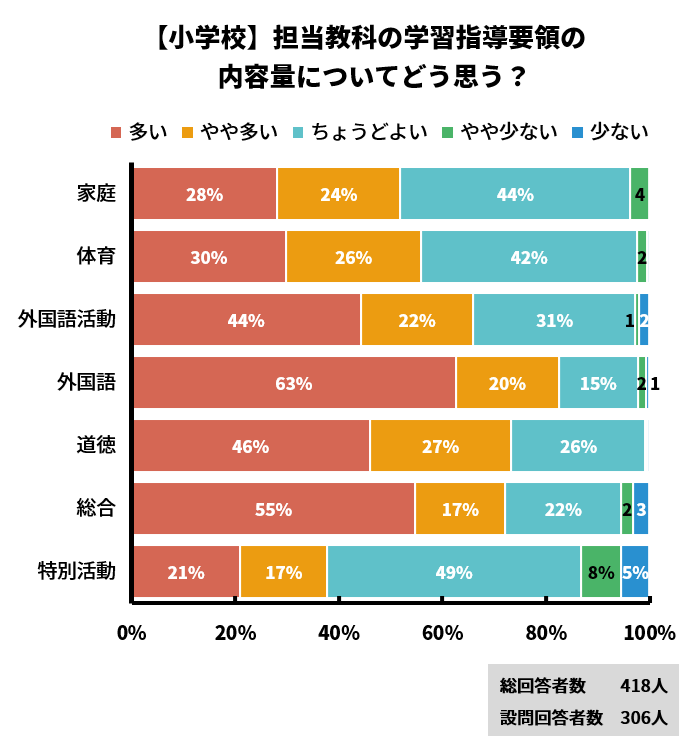

小学校では多くの教科で「多い」「やや多い」という回答が目立ちました。

「多い」「やや多い」回答割合は外国語(83%)、国語(81%)、算数(78%)、道徳・社会(各73%)、総合(72%)の順で高くなっています。

「ちょうどよい」の回答割合は、生活(55%)、音楽・特別活動(各49%)、図画工作(47%)が比較的高くなっており、「やや少ない・少ない」の回答割合は、特別活動(13%)以外、全ての教科で6%を下回る数字にとどまりました。

以下、自由記述の設問に挙げられていた、具体的な精選内容の提案を紹介します。

教科・科目ごとの具体的な精選の内容は?

Q. もし内容を精選するとしたら、どのような内容をどの程度削減するのがよいと考えますか。

(例)○○の内容を減らす/削除する、□□の内容を△学校の範囲に移動させる

教科ごとの意見

国語

国語では、今分散している内容をまとめて一つの教材で学べることを増やして、教材を少なくする【小学校】

小学校一年生はひらがなを習って入学する前提の教科書になっている。習わず入学する児童にとってはかなり負担が大きい。一学期は文字を書くことと話す聞くを徹底した授業にして、読む内容を減らす【小学校】

社会

社会は高学年では一次産業、情報、公民、歴史をとにかくやっつけ仕事のように触れるだけで終えることになる。行事がコロナ後に増えて、その影響で社会をはしょってしまった【小学校】

小6の社会の内容が多いと感じます。公民、歴史、地理とすべてを広く浅く学習しなければならないので、範囲を限定的にして、探究的な学習ができるゆとりがあるとよいと思います【小学校】

算数

5年生の算数は量が多すぎる。わり算できない子にとっては、復習する暇がない。また、ひとつひとつが細切れすぎて、自由進度学習にしてもゆとりが生まれないので、意味がないことが多い。【小学校】

6年「データの整理と活用」を高校の範囲に移動させる。6年「比例と反比例」を中学の範囲に移動させる。高学年の算数については、分数や割合など、基本的な計算で大事なところだけ残すようにする。【小学校】

理科

小6 水溶液の性質を中学校の範囲に移動させるのがよいと思います。危険な液体を使った実験をするには、安全に気を配る必要があり、児童の発達段階を考えるとやや負担に感じます。【小学校】

4年理科の水蒸気に関する学習を5年生以降に行う。また、子どもに理解できる教材を用意して、目に見えない分子の運動を見える化させる。4年生では現象は分かるが、煙と湯気と水蒸気の違いがわからない。【小学校】

生活

生活科の内容が、季節的なものが難しくなってきたなと感じています。例えば夏に水遊びするものが暑くて外で活動ができません。また、虫などを見つける学習も今の学校では見つけるのが困難な上に校区の公園も小さく植物がないため活動できません。【小学校】

生活科「わたしたんけん」は、お世話になった人へのインタビューは、外国にルーツを持つ児童はかなり難しいし、シングルマザーなど家庭の状況も様々な中で、この内容を扱うことにとても気をつかうので、減らすもしくは削除してほしい。【小学校】

音楽

音楽プログラミングはいらない 和楽器も興味を持てればいい 体験まではいらない【小学校】

こころの歌は、歌唱ではなく鑑賞にして、複数を同時に学習できるようにしたら、3〜4時間削減できるのではないでしょうか。最後の題材は、送る会や卒業式の練習でできないことも多いので、学校の範囲に移動させてはどうでしょうか。【小学校】

図画工作

学習指導要領通りでなくても、学校の実情でやる内容は変更の自由度はあるが、やはり、内容が昭和の楽な時代のままなのが気になる。まず、土粘土。焼成を教員が行う学校もあるが、窯詰め、窯出し、窯炊きも、とてもこの忙しい中でこなすのは時代的に無理なこと極まりない。【小学校】

造形あそび。バブリーすぎる内容。このSDGs叫ばれてる現在、あんなに材料派手に使う学習内容は時代に逆らいすぎ。バブル時代の産物と思う。【小学校】

家庭

家庭科のミシンを削除。【小学校】

ミシンの削除。ミシンがない家が多いから覚えても生かす場面がない。【小学校】

体育

体育の水泳を削除する。または、完全委託。教員は引率者、評価者として関わる。【小学校】

水泳や水遊びは、昨今の異常気象により実施時間が大幅に少なくなっている。行ってもよいが、民間のスポーツクラブなどを利用するなりしてほしい。【小学校】

外国語活動

外国語活動の内容を減らす【小学校】

小学校の外国語活動、外国語は英語嫌いを増やすし、学びになっていないのでやめるべきだ。【小学校】

外国語

外国語のwritingを中学校へ戻す。【小学校】

覚えなければいけない英単語が多すぎる。【小学校】

道徳

道徳の教科化をやめる、算数のそろばんを削除する、体育の水泳を削除する(安全性の問題もあるため)。【小学校】

道徳の価値項目D主として生命や自然,崇高なものとの関わりに関することの内容を無くす、または減らす。そして道徳の標準時数も減らす。児童にとっては遠すぎる内容であるため。【小学校】

総合

総合的な学習の時間は、時数をもっと弾力的に運用しても良いように変えてほしい。【小学校】

総合的な学習の時間を無くす。35人の児童に対して一人の教師ができる授業ではないため。【小学校】

特別活動

学活のクラブ活動、児童会活動、遠足・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事の削除。【小学校】

キャリアパスポートは不要、よって削除してその分の時数を特別活動(主に学級会)に充てる。【小学校】

6年生を送る会の削除。準備の負担が大きい。【小学校】

その他(全体に関わる意見など)

「教科横断的な学び」に関する意見

教科の成り立ちが同じ社会科と総合は合わせてよいかと思う。そういった教科の再編をしつつ全体の量を減らしていく必要がある。他国の教科にもあるように教科ではなく内容で総合する必要がある。基礎的な理科・算数と発展的な理数総合の様な住み分けをする。図工・音楽・家庭を合わせてアート学習。社会科、家庭科、総合、道徳を合わせて市民性学習。など教科数をシンプルにして総合する事で重複を減らす事ができる。【小学校】

横断的な学習を行い、教科に関わらず学べることを増やす。【小学校】

「教員の業務負担」に関する意見

小学校では、是が非でも教諭1人あたりの持ち時間数を週20コマにしなくてはならない。そのためには、人を増やす(金を出す)か、年間総時数を減らす(金を出さない)かの二択以外にあり得ない。政府・与党は学校教育に金を出す気が全く無いので、時数削減以外あり得ない。【小学校】

全体の総時間数から決める必要がある。大胆に週20コマを上限にしたいところであるが、25コマを最低限達成する事な必要と考える。【小学校】

「学校・地域連携」に関する意見

音楽、図工、家庭、体育の時数を週1コマ程度。週合計5コマほど削減できれば、毎日午前授業ぐらいにできる。午後は、教員は会議、授業準備にしっかり当てられるようにする。子どもたちは、午後は地域の体験活動の催しを増やし(場所は学校を活用)、音楽、図工、家庭、体育的な内容を、子どもたちが自分たちで選択して体験していく。【小学校】

体育・図工・音楽・家庭科は半減して良いと思います。部活動と同様にチケット制などにして地域での活動に移行すべきだと思います。【小学校】

「学習内容の選択制」に関する意見

体育などの技能教科は特に、全員が同じ時期に必ずやるものは最低限にし、クラスの枠に囚われずコース別に時間を分けてできるようにしては。体育をたくさんやりたい子は跳び箱の開脚跳びと台上前転、そうでない子は開脚跳びだけ。家庭科を多くやりたい子はエプロンともう一作、そうでない子はエプロンだけ、のように。全員が一律に学ばなければならないことを、もっと減らす。【小学校】

音楽ではやりたい楽器を選べるようにする。一律に鍵盤ハーモニカやリコーダーを与えず、いろいろな楽器を経験できるようにする。これは少人数クラスや楽器の備品が多くないとできない。【小学校】

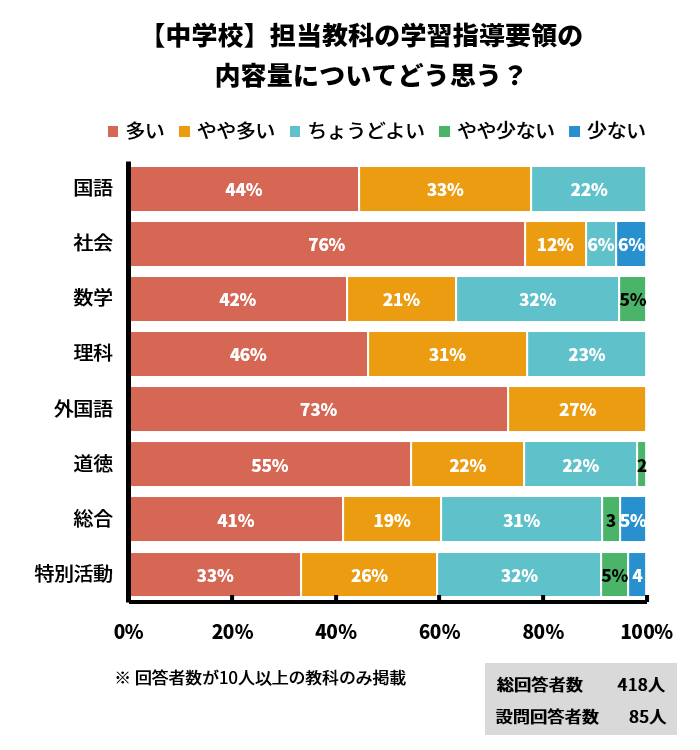

設問3 【中学校】担当教科・科目の内容量は?

Q3. 【中学校】あなたが授業をしている教科・科目についてお聞きします。現行の学習指導要領の内容量についてどのように感じていますか?

※担当していない教科・科目は「担当していない」を選択してください。

中学校では小学校と同様に多くの教科で「多い」「やや多い」という回答が目立ちました。

「多い」「やや多い」回答割合は小学校に比べてさらに高い傾向にあり、回答者数が10人以上の教科の中で比較すると、外国語(100%)、社会(88%)、国語(78%)、理科(77%)、道徳(76%)、数学(63%)、総合・特別活動(各60%)の順で高くなっています。特に外国語は、回答者15人のうち11人が「多い」、4人が「やや多い」と答え、小学校の外国語と同様、非常に多くの割合の方が「多い」「やや多い」と回答しました。

ほかに注目すべきは「特別活動」で、小学校では「多い」「やや多い」が38%にとどまっていたのに対し、中学校では66%と大幅に増加しており、校種間で大きな認識の差が見られます。これは中学校での行事や生徒会活動の負担が相対的に大きいことを示唆しています。

「ちょうどよい」の回答割合は、数学・特別活動(各32%)、総合(31%)が比較的高くなっていますが、小学校の「ちょうどよい」回答に比べると全体的に低い傾向にあります。

「やや少ない・少ない」の回答割合は、小学校と同様に全体的に低く、特別活動・総合(各9%)以外は6%以下となっています。中学校教員の多くは、現行の学習指導要領の内容量が「多い」と感じていることがわかります。

以下、自由記述の設問に挙げられていた、具体的な精選内容の提案を紹介します。

教科・科目ごとの具体的な精選の内容は?

Q. もし内容を精選するとしたら、どのような内容をどの程度削減するのがよいと考えますか。

(例)○○の内容を減らす/削除する、□□の内容を△学校の範囲に移動させる

教科ごとの意見

国語

国語科の書写は削除すべき。特に毛筆は不要。中学国語の指導事項は3年間同一のものとして、弾力的に取り上げる形にするとよい。スリム化が図れるし、定着が難しいもの(例えば要約や引用など)は繰り返し取り上げることができ、使い勝手が良くなる。

知識・技能(特に文法や古典、漢字の筆順など)で、教師によってはマニアックな部分まで教えすぎることが問題と感じているので「これ以上の内容は取り上げない」などの上限を示すと良い。【中学校】

文種ごとの比較について、方法を教え、演習させる学習法について、国語が苦手な生徒には文章の内容理解すら苦行なのに、さらに高度な学習をしても追いつかない。結局、従来の内容理解をして、内容が理解できた文章を比較させても彼らには同じ文章をまた読まされる、という感情しか湧かず学習の深化に結びつかない。【中学校】

社会

歴史分野でいうと、抽象的になるが、教科書見開きページ2ページ(1単元)の内容が多すぎて、1時間で終わらない。アクティブラーニングなんてさせようものなら、2時間かかる。【中学校】

歴史で現代社会に関する内容は公民と統一し、歴史から公民へと連結した学びがいいのではないか【中学校】

数学

素数の内容は小学校高学年に移行できる。素因数分解は「累乗」を用いる表し方を、中学校1年で学べるようにする。四則の演算方法を集中して学べるよう、内容を圧縮する必要がある。【中学校】

箱ひげ図の内容が現行の指導要領から加わっているが、削減可能と思われる。円の性質(円周角の定理など)を高校に移動する。【中学校】

理科

理科の放射線の部分は削除する。理科の環境の部分は総合学習で他教科のことも踏まえて実施する。【中学校】

放射線の内容を3年生に移行する。【中学校】

外国語

中学校に入った時に、すでに小学校で習ったことになっている語句が多い。

小学校では、話せる、聞いてわかる、読める、見ながら書ける、は指導していても、「覚えていて書ける」までは指導していないのに、中学校では、それらの単語は習っている前提で、さらに単元ごとに多くの語句を学ぶので、生徒の負担が大きい。

各単元での新出語句を減らしてほしい。【中学校】

仮定法と現在完了進行形は高校に戻してほしいです。【中学校】

道徳

道徳は一項目につき、一つにしてほしい。【中学校】

道徳は無くす(教科書に沿った授業ではなく各校の実態に合わせて各校の裁量で行うべき)。【中学校】

総合

そもそも総合学習自体もう全廃してほしい。【中学校】

総合的な学習の時間自体をなくしてはどうか。学活にしても学級独自の時間なんて中学校には存在しない。(テスト勉強の時間になったり、本来の学活なんて初任研くらいでしかしたことない)それなら不要ではないかと考えます。【中学校】

特別活動

特別活動から学校行事としての修学旅行をなくしてほしい。修学旅行は教員にとって大変な負担です。個人旅行がこれほど多くなっているので、修学旅行はやめるべきです。【中学校/高等学校】

特別活動の大幅な内容精選を希望したい。座学の指導にも手がかかり工夫が必要な今、子どもの自主性に任せるような、見取りがかかせない特別活動の指導は大変な負担だと思う(総合もだが)。【中学校】

その他(全体に関わる意見など)

書写・毛筆

書写の毛筆の内容を減らす。行書の書き方は削除する。【中学校】

習字に関する項目を減らす、もしくはなくす。【中学校】

「授業時間・形態」に関する意見

45分授業への変更。放課後の時間が長くなり、その後の生徒指導および授業準備に余裕が持て、少し早く帰れるようになりました。【中学校】

年間総時数を中学校で980時間を実施し、同時に一人の教員の教科持ち時間を週15コマを上限にした定数改善を行う。【中学校】

体育祭や合唱コンクールなどは、取り組み期間が長い。学校によっても差はあると思うが、日頃の内容からの発表でもいいと思う。わざわざ授業変更や朝・帰りの会を変更、昼休みを練習にしてまで行うべきものなのか。【中学校】

「ICTと教育」に関する意見

小学校のパソコンのタイピングではローマ字で入力させているが、かな入力でもよしとすべきである。ローマ字習得とタイピングの習得を一度にさせるのにはかなり無理がある。かな入力の方が一度覚えてしまうとかなり早く打てるようになる。【中学校】

教科道徳の変遷のように、「特別の教科 情報」をつくり、教師ではなく情報技術を持つ人材育成担当経験者を派遣してテクノロジーのコアカリキュラムをつくり、指導するようにする。教員には情報活用能力を育成するための研修時間も習得時間もないため。【小学校/中学校】

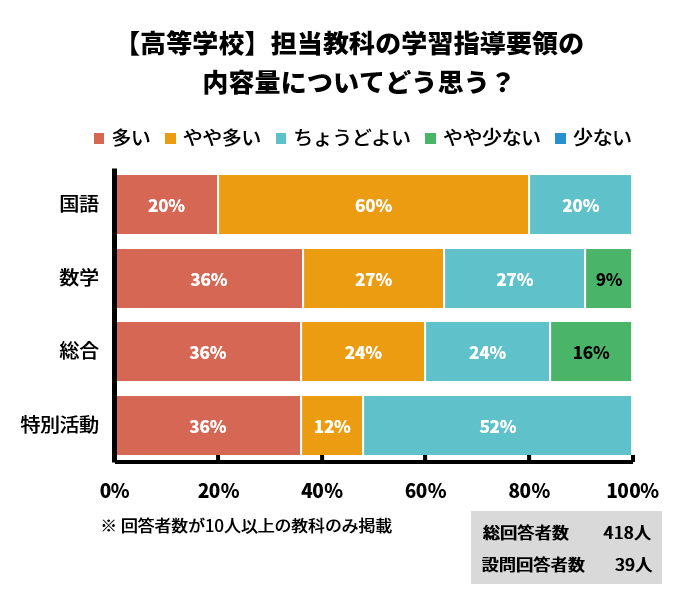

設問4 【高等学校】担当教科・科目の内容量は?

Q4. 【高等学校】あなたが授業をしている教科・科目についてお聞きします。現行の学習指導要領の内容量についてどのように感じていますか?

※担当していない教科・科目は「担当していない」を選択してください。

高等学校は回答者数が全体的に少なく、回答10人以上の科目が国語・数学・総合・特別活動の4つのみのため、単純比較はできない部分はありますが、特に特別活動において他校種と異なった傾向が見られました。

具体的には、中学校で「多い」「やや多い」が60%となっていた特別活動は、高校では「ちょうどよい」が52%となっています。

10人以上の回答があった他の教科(国語・数学・総合)については、相対的に「多い」より「やや多い」を選ぶ回答が多かった点以外は、おおむね同様の傾向となりました。

以下、自由記述の設問に挙げられていた、具体的な精選内容の提案を紹介します。

教科・科目ごとの具体的な精選の内容は?

Q. もし内容を精選するとしたら、どのような内容をどの程度削減するのがよいと考えますか。

(例)○○の内容を減らす/削除する、□□の内容を△学校の範囲に移動させる

教科ごとの意見

国語

国語古典分野をなくす。大学で学びたい人が学べば良い。歴史は中学までにして、中学でも定期試験も実施しないし成績もつけない。【高等学校】

内容量の削減も重要ですが、平成30年度の改訂で「国語総合」を「現代の国語」と「言語文化」に、「現代文B」を「論理国語」と「文学国語」に分けたことで、授業がやりづらくなっている点に着目してほしいです。改訂により、近現代の小説を扱う時間が減りました。また、論理と文学は不可分です。以前のような区分けに戻していただくことを求めます。【高等学校】

言語文化について、「文語のきまり」等に関わる領域は中学校時の学習とさらに効果的に繋げる必要があると考える。特に、古典の助動詞に関わる事項は時間を要するため、中学校時に導入的に扱う、高校での授業の時数を増やす等の対策があればさらなる定着が見込めると感じる。(削除するのは妥当ではないと考えるが、分散させる等の施策は必要だと考える。)【高等学校】

数学

数学2の解と係数の関係を数学1に移動させる。また、数学Bの確率・統計を数学Cにし、ベクトルを数学Bに移動する。【高等学校】

一つ前の課程で良かった。例えば、「数学と人間の活用」などが顕著であり、「統計」の扱いを増やすことからも見えるが、実際にどう数学が日常と結びついているかを扱いたいのだろう。しかし、数学は学問の基礎分野であるから、抽象度が高い方が逆に応用が効く。具体と抽象の行き来をしながら理解を深めていくのは、例えばコラム等で扱えば良い話であり、それは授業でもとからやっていた。もし、現実の問題を解決しながら数学を学ばせたいのなら、例えば国際バカロレアの教科書(英語版)を翻訳したものを使わせれば良い。【高等学校】

数学A(図形分野の立体) 数学Ⅲ(積分の曲線の長さ) など、単元丸ごとではなく、その一部分を削除するべき。【高等学校】

総合

総合的な探求の時間を必修から外す。先進事例は素晴らしいのでしょう。でも、多くの学校は持て余しています。取り組みを充実させるだけの余裕がないのです。【高等学校】

全体的に内容を3分の1程度に減らし、そのうちの半分(全体の6分の1)を総合的な探究の時間を本来の「探究」ができるように時間確保できると良い。それにより大学入試もAO入試のような総合型選抜が増えている状況にも適切に対応できるようになると思う。そして、残りの6分の1の時間をこれまで短くなってきた夏休みなどの長期休暇に戻したり、新年度4月の始業時期を遅らせたりと、学校生活のゆとりと教職員の働き方改革に繋げるのが良い。【高等学校】

特別活動

指導要領に沿った授業を行いたいが、入試に向けた反復学習や、その他行事、部活動に伴う試合等によって生徒も教員も時間が取れず疲弊している状況。

既存の内容でいく場合、総学(産業と社会)や特別活動(課外活動も含む)の専門的な人的増員と資金面の保証を。【高等学校】

総合と特別活動を削除←働き方改革を進めると思う【高等学校】

その他の意見(上記以外の教科や全体に関わる意見など)

社会(地理・歴史・公民)

歴史については、まだ解釈が定まらない現代の範囲は入れないでほしい。

歴史総合については単純に分量に対して標準単位数が少ない。全部やらなくていいのはわかっているが入試を意識するとやらざるを得ず網羅主義になる。現場も工夫すべきだが工夫する余力はない。【高等学校】

日本史探求:通史として学習しなくていいということを明確にする。共通テストは必修の歴史総合の範囲に限定して出題するように明示する。

歴史総合:標準単位を3単位とする。あるいは総合探求への乗り入れ、資料読解と利用の観点で、英数国と重ね合わせた実施(1時間の授業での科目横断的内容の授業の複数カウントや、履修基準としての標準単位の縮減、習得主義の検討など)の可能性を開く記述を盛り込む

政治・経済:標準単位を3単位とする。あるいは総合探求への乗り入れ、資料読解と利用の観点で、英数国と重ね合わせた実施(1時間の授業での科目横断的内容の授業の複数カウントや、履修基準としての標準単位の縮減、習得主義の検討など)の可能性を開く記述を盛り込む【高等学校】

理科

生物基礎は内容を3分の1程度に、生物は2分の1程度でもよいのではないかと考える。生物I・IIの時代に授業を受けてきた身としては、明らかに内容と太字の専門用語が増えている。大学の生物の授業で学ぶ内容も現在の高校生物に入ってきており、高校時代にそこまで学ばせる意味と必要性が感じられない。【高等学校】

理科の本編科目(「基礎」がつかない科目)について、内容に対して標準単位数が大きく不足している。特に「物理」。【高等学校】

高校の教科書に、細胞の作りとか、目や耳の作りとか、中学で学ぶことが再び出てくる。(肝臓腎臓については完全に削除されていて良い)とてもそこまで復習するゆとりはない。遠近調節、明暗調節は中学でやって、高校ではロドプシンでの刺激の増幅に絞りたい。嗅覚、味覚についても中学以上のことは何も学ばないのに教科書にはまた出てくる。【高等学校】

外国語

外国語は中学校から学習する。少なくとも教科としては小学校からは削除し、総合学習の一環とする。be動詞と一般動詞を同時に学習しない。仮定法は高校の範囲に移動させる。【高等学校】

英語の話す・書くのパフォーマンステストを減らし、英語の基礎力向上に充てる時間を確保する【高等学校】

情報

教科情報については、扱う範囲が広すぎる。情報Iはパソコンの仕組み、ネットワーク、進数などにしぼり、情報モラルは総合などに回すべき。情報科は、法律のプロ、オフィス製品のプロ、プログラミングのプロ、進数やデータ計算のプロ、ハードウェアのプロ、デザインのプロ、マルチメディアのプロと求められることが多すぎる。【高等学校】

教科「情報」の内容精選がもっと必要かと思う。授業で教えている内容と共通テストの内容がバラバラすぎる。【高等学校】

「単位数・入試・カリキュラム構成」に関する意見

学習指導要領の教科・科目の内容の精選を進めるだけでは教員・生徒の時間数の負担は軽減されない。それよりも、標準授業時数と標準単位数が縛られていることでカリキュラム編成に自由度が無く、授業時数が増える一方である。【高等学校】

標準単位数と国立大学入試における共通テスト科目の改革を進めるべき。多くの高等学校で文理選択が行われているが、理系といえども物理・化学・生物を全て履修することは出来ないし、物理・生物の組み合わせは選択できないことが多い。【高等学校】

受験を念頭に、標準単位を超えて実施されていることが多い英数国を大胆に縮小することでトータルでは生徒の時間負担減を目指す。【高等学校】

まとめ

今回のアンケート調査結果では、学習指導要領の内容量について「多い」「やや多い」と感じている割合が、小学校では教科によって50%~80%超、中学校では60%~100%と高い値を示しました。特に小学校では国語(81%)、外国語(82%)、算数(78%)で、中学校では外国語(100%)、社会(88%)、国語(78%)、理科(77%)、道徳(76%)で「多い・やや多い」の回答が顕著でした。

校種間で特徴的な違いも見られました。特別活動については、小学校では「多い」「やや多い」が38%だったのに対し、中学校では60%と大幅に増加。一方、高等学校では「ちょうどよい」が52%と状況が逆転しています。これは中学校での行事や生徒会活動の負担が相対的に大きい可能性を示しています。

「もし内容を精選するとしたら」という問いに対しては、校種を超えて、総合的な学習(探究)の時間の削減を求める声が多く見られました。多くの教員が理念自体は理解しているものの、実施のための準備や外部との調整に多大な労力がかかることや、学校や教員によって取り組みの質に大きな差が生じやすいことを課題として挙げています。

また、実用性の低下した内容や準備負担の大きい活動について見直しを求める意見もあります。小学校ではそろばんや毛筆など時代にそぐわなくなった内容や水泳指導の削減、中学校では道徳の教科化見直しや仮定法などの英文法の高校への再移行、高等学校では情報科の内容精選や理科の内容整理を求める声が目立ちました。

さらに、授業時数や授業形態そのものの見直しについても多くの提案がありました。標準授業時数の上限設定や、45分授業への変更、午前中だけで授業が終わるような時数設定など、教員の働き方改革や児童生徒の負担軽減につながる具体的な提案が寄せられました。

今後も、School Voice Projectではこうした声を集め、制度や教育現場の改善につながるよう提案を続けていきます。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

School Voice Projectでは2022年に、家庭・児童生徒との連絡のICT活用状況についてアンケートを実施しました。

前回の調査から約3年、家庭や児童生徒との連絡・やりとりの手段としてのICT活用状況は、どのように変化したのでしょうか。教職員の方に、改めて勤務校の実情を聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2024年12月27日(金)~2025年1月27日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :58件

アンケート結果

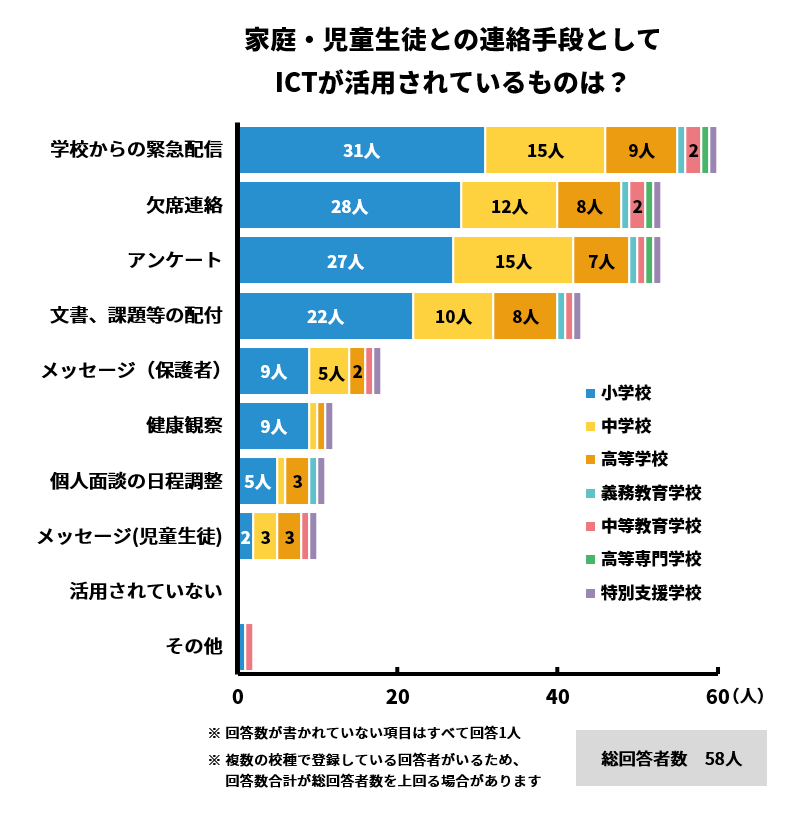

設問1 連絡手段としてICTが活用されているものは?

Q1. あなたの勤務校で、「家庭・児童生徒との連絡手段として」アプリやメールなど、ICTの活用が行われているものをすべて選んでください。(複数選択可)

前回調査と比べて、ほぼすべての項目について「活用されている」と回答した人の割合が増加しました。

「学校からの緊急配信」におけるICT活用は、前回の約90%から100%に増加。次いで割合の大きい「欠席連絡」、「アンケート」、「文書、課題等の配付」については、それぞれ90%、88%、72%という結果になり、前回はいずれも全体の約4割に留まっていたところから、大幅に向上しました。

唯一、活用の割合が減ったのは「メッセージ(児童生徒)」で、前回の20%から17%へと数を落としました。また、「活用されていない」の回答者については前回の4人から0人に減少し、いずれの学校でも、連絡手段として何らかのICT活用が行われていることがわかりました。

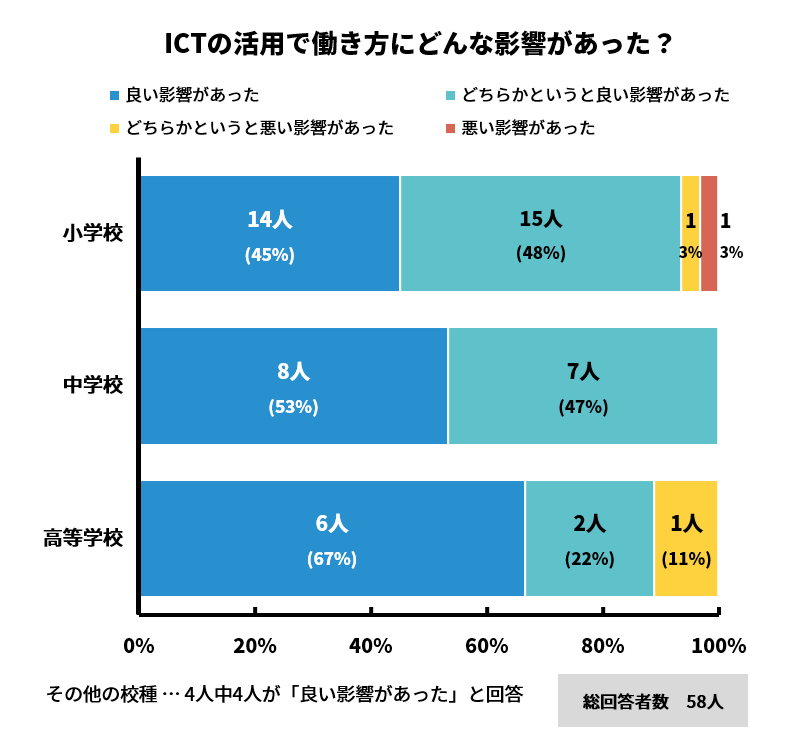

設問2 ICTを使って働き方はどう変わった?

Q2. 家庭・児童生徒との連絡手段にICTを活用することによって、働き方にどのような影響がありましたか。

(設問1で「どれにも活用されていない」と回答された方は起こる影響を予想してお答えください)

前回に引き続き、全体の9割以上の方が「良い影響があった」、もしくは「どちらかというと良い影響があった」と回答しました。

「どちらかというと悪い影響があった」と回答したのは、小学校で2名、高等学校で1名のみという結果になりました。

導入の成果に肯定的な意見

連絡や集計を効率化できた

電話連絡等が少なくなり、対応にかかる時間が減った。記録も残るので、後で確認することもできる。【小学校・教員】

欠席連絡の電話を取って担任に伝える手間、連絡を聞く時間が省けた。【中学校・教員】

保護者閲覧履歴も確認できるため効果的に使用できている。【小学校・事務職員】

勤務校では生徒全員に各1つ、それとは別に全家庭に保護者用として各1つ、メールアカウント(自校ドメイン)を入学時に配布しており、生徒へは各種連絡や教材配信のほか、採点ナビと連動して答案さえも配信で対応している。これまで紙を使って連絡していたものがなくなることで、印刷・配布・回収の手間がなくなったのは大きい。【高等学校・教員】

教職員の負担軽減につながった

紙回収の仕分け時間がなく、すぐデータ化されてとてもよい。連絡も同じく一斉配信が可能で漏れがない。文書や画像がすぐに送信できる。【小学校・教員】

Teamsによるデジタル連絡帳を導入し、保護者とのコミュニケーションの円滑化や、教員の連絡帳業務の軽減になっている【特別支援学校・教員】

欠席連絡は時間短縮になっている。重要なお知らせも、保護者に直接メールで届けることができるので紙に印刷するより速く確実である。各行事などのアンケートも、印刷、回収、集計の手間が省けている。

1人一台端末を持ち帰りしているため、生徒と直接端末を使ってやり取りできることも便利である。固定電話がなく、保護者のスマホだけでは直接生徒と話をすることがやりづらい。板書やプリントなど、写真で撮影して送り合うことができるのも、時間の短縮になっている。【中学校・教員】

各家庭の負担や連絡漏れが減った

欠席連絡をアプリを用いてできるようになったことで、保護者の負担は減ったと思う。また、PTAの集まりの可否についてなどはアプリを用いて解答して貰うことで、よりスムーズな集計ができている。【高等学校・教員】

文書発送の連絡ができ、生徒の渡し忘れが減った。【中学校・教員】

今まで紙で印刷し、配布していたものがかなり減りました。直接保護者に渡るので、配布忘れ等がなくなりました。【小学校・教員】

電話対応の非効率さ(取り次ぎ、不在時の伝言等)が大幅に減ったのが大きい。特に朝の欠席連絡は、親が皆仕事で、限られた時間の電話ができない家庭も増えているので、ICTに移行したことはお互いに良かった。【高等学校・教員】

時間的・精神的な余裕につながった

学校と生徒、学校と家庭が時間を共有することが少なくなった。お互いの良いタイミングでやり取りができることで時間的にも精神的にも余裕ができた。懇談時にも保護者からも助かったとの声が多数聞くことができた。【義務教育学校・教員】

朝、欠席連絡の相手をする手間が減った。学校からの連絡も直接保護者に届くので、中継する手間が減った。保護者アンケートも、担任が集約したりしなくて良くなったので、その内容に一喜一憂しなくてよくなった。これについては精神的にも負担が軽くなった気がする。【小学校・教員】

肯定・否定の双方を含む意見

必ずしも業務効率化にはつながらない

24時間メッセージは入ってくるので、それを見逃さないように、気を配らないといけないのは大変です。当日の連絡は見逃さないのですが、前日の23時とかにクレームの連絡が入ったりもします。未読が分かりやすくなるなど、現場の声でシステム側もアップデートされていくとより良いものになると思います。【小学校・教員】

文書や連絡のペーパーレス化にはなったが、業務の簡素化というと大きな良い影響があったとは断言できない。学級だよりなどは、メール配信になったことで児童の目に触れなくなったなと思うので、教室で読んで聞かせるようにした。【小学校・教員】

各家庭の理解や使い方にばらつきがある

事務室を通さず、手元で確認できるのでタイムラグがないのはいい。しかし、元々連絡なしの遅刻が多い家庭は連絡はやはり皆無のまま。生徒が親のふりをしてICTで欠席連絡を入れるケースも多発。家庭の倫理観が問題。【中等教育学校・教員】

欠席連絡は、ICTを活用しているが未だに学校に電話連絡があったり、入力していないと学校から所在確認などを行なっている。完全にICTに移行するまでには時間がかかると思う。【小学校・教員】

その他

ほとんど使われていない。欠席連絡はオンラインでしてほしいが、そのプログラムを組めたり、サービスを購入する費用がない。ICT支援員がいないと、DX化は進まない。ICT支援員を常勤化し、GIGAスクールサポーターも配備されなければ、多忙化は解消されない。【小学校/中学校・教員】

校務では使いやすいが、教育委員会、管理職(特に校長)に理解がないと全く進まない。【小学校】

導入の成果に否定的な意見

教職員の業務負担が増えた

学校全体としては、紙代の節約、印刷・配布の手間がなくなったので良いが、ICT担当の負担として、年度初めの登録や転入生の登録などの手間が増大した。【小学校・教員】

その他

学校評価の保護者の記述欄に個人攻撃のような内容が増えた。【小学校・教員】

まとめ

アンケートの結果を通して、前回調査から約3年を経て、各学校で連絡業務におけるICT活用が確実に広がっていることがうかがえました。特に「欠席連絡」、「アンケート」、「文書、課題等の配付」については、それぞれ90%、88%、72%と活用している学校が大幅に増加し、効率化や負担軽減につながっているという声が多く寄せられました。

働き方への影響については前回と同様、全体の9割以上の方が「良い影響があった」、もしくは「どちらかというと良い影響があった」と回答しました。

課題については、前回のような「教職員への操作説明が負担」、「環境整備が追い付かない」といった意見は見られず、登録作業の手間や家庭ごとの連絡の不備など、活用が進んだからこその問題が挙げられました。また、時間を問わず相互に連絡できることの功罪や、連絡共有が簡便になったからこそ、手間をかける部分を増やしたという声もありました。

今後はますます、学校の非効率的な部分を簡略化・省力化し、本質的な支援活動や学習活動へ注力するためのICT活用が求められると言えそうです。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

「市教研(〇〇市教育研究会)」は自治体単位で教科ごとの研究を行う任意団体。活動の頻度は自治体によってまちまちですが、主に放課後の勤務時間内に研究授業などが行われています。同じ教科の教員同士が交流を持つことができる場として大切にされてきた一方で、負担が重くなり業務に支障が出ているという声も聞かれます。

そこで今回は「〇〇市教研」の現状について、全国の小中学校・高等学校の教職員から声を集めました。みなさんは市教研についてどう思いますか?

※このアンケートは、WEBアンケートサイト「フキダシ」内にある『みんなに聞きたいこと』に寄せられた投稿から作成されました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2024年11月5日(火)〜2024年12月16日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :57件

アンケート結果

設問1 「〇〇市教研」などの集まりはある?

Q1. 自治体単位で放課後・勤務時間内に集まって教科ごとの研究を行う、「市教研(〇〇市教育研究会)」などの集まりはありますか?

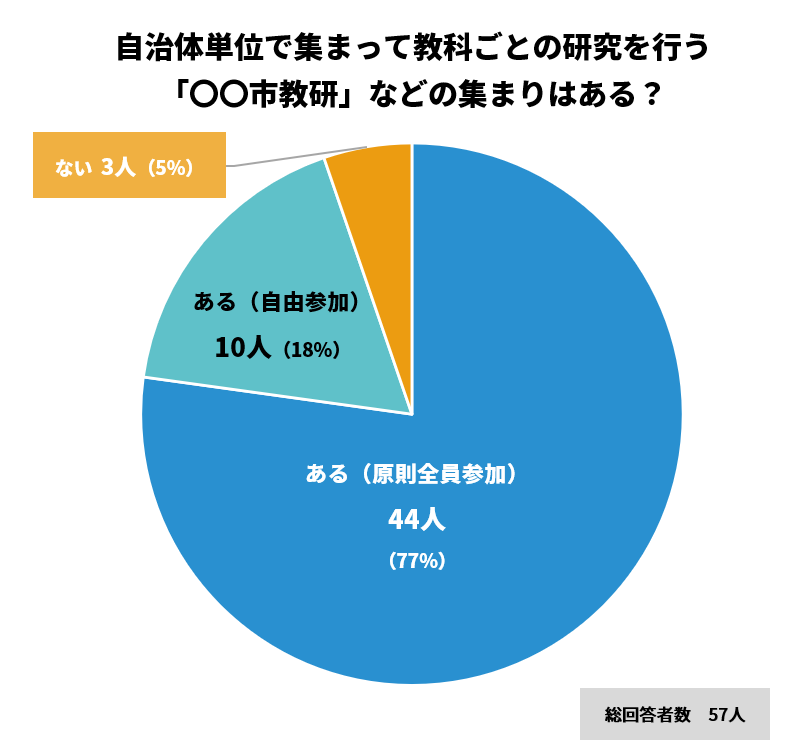

「ある」と答えた人は計54人で、全体の95%を占めています。そのうち「原則全員参加」は全体の77%の44人、「自由参加」は全体の18%の10人でした。

この設問は校種による大きな違いが見られ、小学校・中学校では回答者の約9割が「原則全員参加」と回答したのに対し、その他の校種では9名中1名のみが「原則全員参加」と回答していました。

設問2 研究会の負担感はどのくらい?

Q2. 研究会の負担感はどの程度ですか?

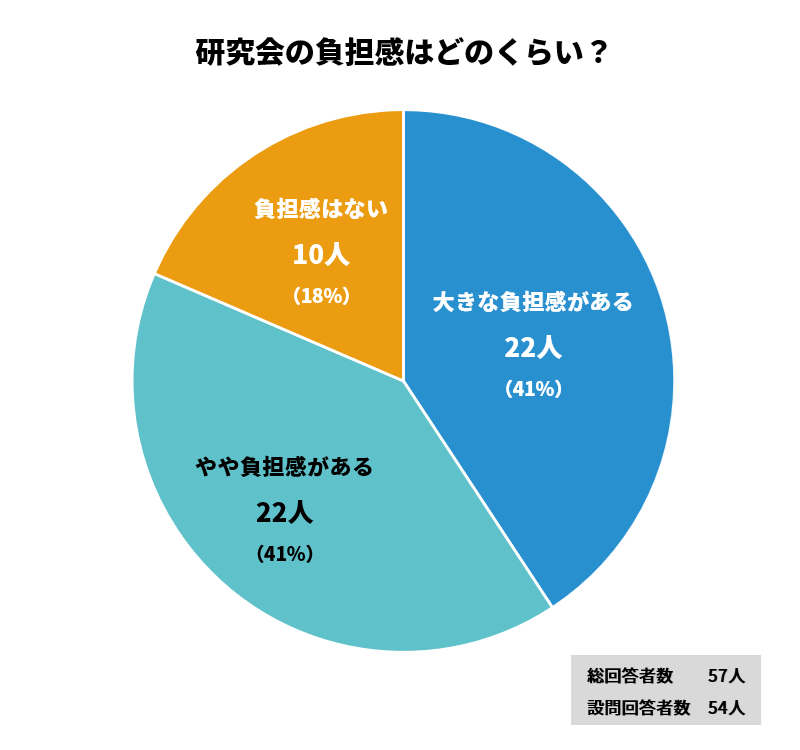

負担感があると答えた人は計44人で、総回答者数の約77.2%となりました。「大きな負担感がある」という回答と「やや負担感がある」という回答はそれぞれ22人でした。校種別では小学校の44%、中学校の47%が「大きな負担感がある」と答えましたが、高校では0%でした。年代別では30代の58%が「大きな負担感がある」と回答しました。

Q2-2. 上記の選択肢を選んだ理由をお書きください。

「負担感がある」と回答した人の主な意見

役員・担当の負担が大きい

役員があてられ、研修部なら事前準備と発表当日、研究部は通年で大学のゼミのような活動を行う。役員を前向きに受ける人ばかりではなく、特に研究部は負担が大きい。仕事の合間にできる内容ではない。【埼玉県・小学校・事務職員】

必ずどこかの教科に入らなくてはならず、月一回の研修があるので、負担感は大きい。部長になった場合さらに負担は大きくなる。大きな研究会の運営をしなければならない場合、非常に負担は大きくなる。【大阪府・小学校・教員】

一度役員に選ばれると、抜けられない。役員だけが事務仕事を行っている。役員になると授業参観もできず、何のための研究会か分からない。【宮城県・小学校・教員】

業務に影響が生じる

自校の分掌や学級経営及び学習指導で手一杯だから、校外へ出るだけでも自習の用意だけで負担感がある。人手不足なために誰も大人がつけないケースも出ている。その時間と労力を自校に割きたい。【島根県・小学校・教員】

年間10回程度実施している。

定期考査前後のことも多く、その時間で他の仕事をしたいと感じることか多くある。【東京都・中学校・教員】

夏・秋と2回開催され、必ず課題が課せられます。成績処理や通知票作成と重なり、長時間労働・多忙化を加速させる一因です。持ち回りで研究授業を求められますが、自校の現職研究授業と重なり、大きな負担です。【福島県・中学校・教員】

4時間目で児童が帰っても、結局17時まで研究会があるので、そこから授業準備になってしまう。【大阪府・小学校・教員】

やらされ感がある

特に関心があるわけではないのに、割り当てられた○○主任の仕事として行かねばならないのはいやだ【福井県・小学校・教員】

研究項目が校務分掌担当者は分掌関係の研究グループに加入することとなっており、義務的要素が強く、やらされ感が高い。【三重県・小学校・事務職員】

希望制のはずだが、司書教諭などは学校から一人は参加してほしいという雰囲気がある。やりたくなくても仕方なく参加している人もいるため活性化しない。研究したい側は不満が募り、やりたくない側としては負担。【埼玉県・中学校・教員】

会費も発生している

任意加入のはずなのに、知らぬ間に全員が会員にされており、会費を取られます。実際には一部の人に大きな負担がかかっており、報酬も見合っていません。【宮崎県・小学校・教員】

年間1000円の会費が必要になる【大阪府・小学校・教員】

その他

一部のベテランや組織に所属している職員たちに運営を独占されているため、意味を感じない活動に従事される。強制であるものの建前上は任意の団体なので、時間外の対応も当たり前にある。【神奈川県・小学校・教員】

負担感はあるが、大切な場だと考えている。学校間での交流を通して、自分が関わっている子どもに還せるものがある。また、孤立せずに子どもをサポートできる仕組みづくりにつながると考えている。【大阪府・小学校・教員】

自分は、ベテランなので、苦痛ではないが若い人たちは、課題を準備させられたり、授業のための指導案を書かされたりで、学校の業務にさらに輪をかけて忙しくさせられている。【福岡県・小学校・教員】

日程の調整などが大変【東京都・小学校・校長】

今の職場から40分はかかります。往復の時間を考えると、無駄に思えます。そして、残念ながら、往復の時間を無駄と思うような内容です。【宮城県・中学校・教員】

「負担感はない」と回答した人の主な意見

回数が少ない・加入していない

回数も少ないし、運営も楽しく行えているから。【神奈川県・小学校・教員】

総会は書面、研修会も年に1回のため、あってもなくても変わらないな、くらいに思っています。【新潟県・小学校・教員】

加入を辞めたため。【愛知県・特別支援学校・教員】

参加義務がない

前任までの自治体は全て強制参加だったが、現任の自治体では希望者のみ。市の研修会には受けたい分野の研修が設定されていないので参加せず。よって負担感なし。研修は他で受けている。【東京都・小学校・教員】

出張旅費の予算が厳しいという実情もありつつ、自由参加で不参加を選択できることが大きいと思います。自分に何か役割があたり、準備が必要になったり、原則参加になると負担感は生じると想像します。【北海道・高等学校・事務職員】

その他

実質機能していない。教師の本文でもある教材研究など1人で行わなければなく磨きがかからない。体力的負担はないが、異動で他市に行ったさいやっていけるかなど精神的不安はある。【大阪府・義務教育学校・教員】

他校の先生と意見交換できる貴重な場だと思うから。【大分県・小学校・教員】

設問3 「〇〇市教研」についてどう思いますか?

Q3. 上記の内容に関連して、あなたが思っていることや考えていることを教えてください。

現状についての意見

負担の大きさについて

研修権があるのは良いことではあるが、実施日には休憩時間が全くなくなってしまうのも「自主的な活動」と見なされているとはいえ、半強制的に実施されている以上おかしなことだと思う。【東京都・中学校・教員】

他校の先生と情報交換したり、授業考えたりするのは勉強になるが、みんな余裕のない中で集まるので負担になってしまっています。【大阪府・小学校・教員】

強制的に授業を公開し、行き先を指定された職員が参観する。授業者の負担は大変大きい。参観者は、自ら願って参観するわけではないためモチベーションが低い。該当学級の生徒は不公平感を感じる。(他の生徒は下校)【岐阜県・中学校・教員】

方針についてのジレンマなど

「自己研鑽の場」というが、やらされている感がたっぷりで負担感が大きい。絶対参加なのに毎年千円自腹で払っていること、勤務時間内だからと絶対に行くよう校長から言われていることなど、納得いかないことが多い。【大阪府・中学校・教員】

自分たちが希望した研修内容や平等な関係性のある研修内容ならいいが、バイアスがかかる物が多く、結局誰のためにしているのかわからない研修ばかりである。【福岡県・小学校・教員】

個人研究ではないので、市の方針に従う必要がある。相違があると様々なジレンマに悩まされる。【愛知県・小学校・教頭】

その他

入会に際しての意思確認はなく、会費も強制的に集金されている。【埼玉県・小学校・教員】

多少の負担はあるが、市内の教員が集まる機会があるのはとても大事だと思う。【東京都・小学校・校長】

教員が研究会を通して、他校の教員と研究と修養をして学び合うことも大切である。

市教研全体に何か変化を起こそうとした時の意思決定プロセスがはっきりしていない。組織の形態が古く、前例踏襲するしかないので改善したくてもできない現状がある。【神奈川県・小学校・教員】

みんなが楽しんで参加できるといいなと思うのですが、大半が消極的な参加姿勢だなと感じます。【新潟県・小学校・教員】

今後の在り方についての意見

やり方を見直すべき

毎年、研究テーマに沿って研修会を行うノルマとなっている。役員が輪番だったりずっと同じ人だったりする。市・県・国それぞれのレベルで組織され、その分予算・役員・主張がかさむ。より集約して研究した方が良い。【埼玉県・小学校・事務職員】

子どもが下校した後に他の学校に出かけて研修を受けるという制度自体に無理がある。しかも交通費も出ない。学べることもほとんどない。せめて参加を任意にしてほしい。【大阪府・小学校・教員】

県からくる研究発表の依頼や研究会の開催の下請組織となっている。市町村の研究とは別にやっている、教員たちがやっている独自の学習サークルなどに場所や費用の工面をする形にならないかと思う。【神奈川県・小学校・教員】

形だけの強制参加の研修には意味がない。研究授業も押しつけあいで若手が引き受けされされた挙げ句に血祭りにあげられる。本当に勉強したい人たちが集まって前向きに学んでいける場が保証されたらありがたい。【東京都・小学校・教員】

内容を見直すべき

全体で決まったテーマに対して研究をさせる、という方法ではダメだと思う。自由に学びたいことを学べるようにしてほしい。【東京都・中学校・教員】

研究内容については自ら設定した研究内容に近い分掌でできるようにしてほしい。【三重県・小学校・事務職員】

内容が求めている内容ではない場合が多いので、実態やニーズに合った内容にしてほしい。【宮城県・中学校・教員】

オンラインでの開催について

オンラインのオンデマンド型にして,自由に聞けるようにするだけでよい。場合によっては,PDFの通知のみで良い【兵庫県・小学校・教頭】

リアルか、オンラインかという形態の選択も含め「研究と修養」の時間としていかに有意義な時間になるか検討されると望ましい。意欲よりも義務感が強いものは、構造的な転換が必要。【北海道・高等学校・事務職員】

教員発信でオンラインの研究会を立ち上げ、自治体の承認で成立とし、代替可能にする。教員の主体的学びも促すべき。土日開催の文科省、教委後援の研修も意欲ある教員が参加するので代替可能にして後押しするべき。【東京都・小学校・教員】

回数を減らすべき・廃止すべき

業務量増加と人手不足が相まって、市教研教科部会の研究授業の質が下がっている実情がある。また、公開授業をしたとしても参観者も集まらないので意味がない。市レベルに関しては限界がきているので廃止してほしい。【島根県・小学校・教員】

回数を減らす、無くすなどしてよいと思う。【京都府・小学校・教員】

夏休みにそんなことで集まるなら休ませてほしい。【茨城県・小学校・教員】

学校単体の仕事などの軽減を

特に人権教育について考える場が大切だと思う。しかし、多忙な中、放課後の時間を使っての研究や実践交流を負担に感じる人もいると思う。教員ひとりあたりが見る子どもの人数を減らしたり、他の仕事を減らすなど必要【大阪府・小学校・教員】

教科担当同士での切磋琢磨は必要。他の業務を削るなどしてバランスよく行えるようにして欲しい。【大阪府・義務教育学校・教員】

研修に意義はあると思うが、まず教育委員会がすべきことは、教員の定員が満たされ、勤務時間が守られる状態ではないか。【東京都・中学校・教員】

その他

養護教諭や教育相談担当、司書教諭などは、やはり自校の教員が誰か参加してもらい、情報を提供してもらいたい気持ちがある。多忙な中、形式だけ行い、研究になっていない教科部会は不要。【埼玉県・中学校・教員】

やりたい人だけがやればよいと思う。【神奈川県・中学校・教員】

その他

このアンケートがあるまで、そんなに研究会あるの知らなかったです。高校では、自治体ごとの教研ないのが普通なんですかね?知りたくなりました。【大阪府・高等学校・教員】

まとめ

自分の勤務地で「市教研(〇〇市教育研究会)」などの集まりがあると答えた人が全体の95%を占めました。自由参加とされている人は全体の18%に留まり、原則全員参加の割合が77%と大多数でした。また、小学校・中学校では原則全員参加の割合が約9割となった一方、その他の校種ではそのように答えたのが9名中1名と大きな差が見られました。

研究会に所属することに対して負担感があると答えた人の合計は、総回答者数の77.2%となりました。小学校の44%、中学校の47%が「大きな負担感がある」と答えましたが、その他の校種では0%となり、校種によって大きな差が見られました。「自治体ごとに研究の内容や発表が全然違って異動した時にびっくりしました」という意見もありました。

自由記述欄には「他校の先生と情報交換したり、授業考えたりするのは勉強になるが、みんな余裕のない中で集まるので負担になってしまっています」という意見も。「みんなが楽しんで参加できるといいなと思うのですが、大半が消極的な参加姿勢だなと感じます」という記述もあり、負担の大きさから積極的に学ぶことが難しくなっている現状が浮き彫りになりました。今後については、オンラインでの開催を望む声や回数を減らすなどの提案も見られます。また、やはり研修は必要との意見もあり、そのためには業務改善をする必要があるという声が聞かれました。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼