学校をもっとよくするWebメディア

文科省の発行する『公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引』(平成27年)によると、12〜18学級が「適正規模」とされています。(参考)これは、小学校だと各学年2〜3クラス、中学校だと各学年4〜6クラスに当たります。

各地の自治体では、この「適正規模」に従って学校の新設・統廃合が進んでいるのですが、「教職員から見た適正規模」は本当にこの基準でよいのでしょうか。児童生徒数による学校の新設・統廃合の是非もふくめ、全国の教職員に聞きました。

なお、今回のアンケートでは学校規模をクラス数ごとに以下のように分類します。

- 大規模校: 各学年4クラス以上の小学校、各学年7クラス以上の中学校

- 中規模校: 各学年2-3クラスの小学校、各学年4-6クラスの中学校

- 小規模校: 1クラスの学年がある小学校、3クラス以下の学年がある中学校

- 極小規模校:複式学級のある小学校、全学年1クラスの中学校

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年7月25日(金)〜2025年9月15日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :46件

アンケート結果

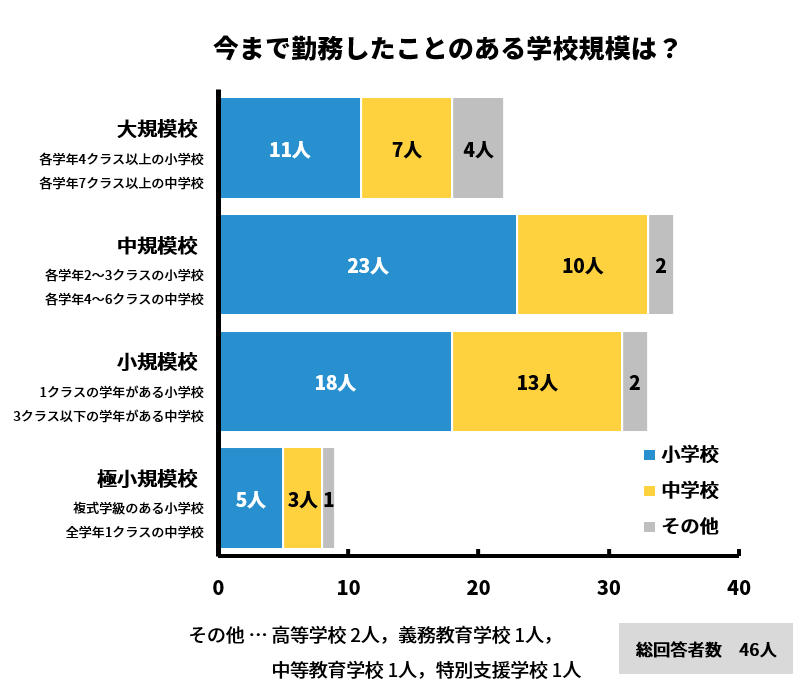

設問1 今まで勤務したことのある学校規模は?

Q1. 今まで勤務したことのある学校規模を教えてください。(複数選択可)

回答者の勤務経験を見ると、中規模校(各学年2-3クラスの小学校、各学年4-6クラスの中学校)での勤務経験が最も多く34人(74%)、次いで小規模校(1クラスの学年がある小学校、3クラス以下の学年がある中学校)が32人(70%)、大規模校(各学年4クラス以上の小学校、各学年7クラス以上の中学校)が22人(48%)となりました。極小規模校(複式学級のある小学校、全学年1クラスの中学校)の勤務経験者は9人(20%)でした。

校種別に見ると、小学校では中規模校での勤務経験が23人と最も多く、次いで小規模校18人、大規模校11人となりました。中学校では小規模校での勤務経験が13人と最も多く、中規模校10人、大規模校7人と続きました。

設問2~9 学校の規模別のメリット・デメリットは?

Q2./Q3. (大規模校の勤務経験者)大規模校のメリット/デメリットはなんですか?

Q4./Q5. (中規模校の勤務経験者)中規模校のメリット/デメリットはなんですか?

Q6./Q7. (小規模校の勤務経験者)小規模校のメリット/デメリットはなんですか?

Q8./Q9. (極小規模校の勤務経験者)極小規模校のメリット/デメリットはなんですか?

大規模校のメリット

教員の負担軽減につながる

一人あたり請け負う分掌が少ないこと、生徒指導などで学年部で相談がしやすいことと動きが早くできること、在籍児童が多いことを子どもも保護者も意識しているために集団行動がとりやすいこと。【小学校・教員】

職員が多い=多様な考えがある。多様な実践がある。業務の分担がしやすいので、1人分の業務量が少ない。学年部が構成されるので、協力体制が構築される。【義務教育学校・教員】

同じ教科の先生が必ず複数いるため、授業の相談がしやすい。出張に行きやすい。図書購入費の金額が大きく、図書をそろえやすい。色々な事情を抱えている教員がいても、薄まる。合唱祭、体育祭等、頭数というパワーがある。日直が回ってくる回数が少ない。【中学校・教員】

多様な人間関係が築ける

児童数が多いので人間関係が固定されにくい。様々な人と出会い、関わりを持てる。行事等の際、ダイナミックな活動ができる。【小学校・教員】

教科担任が複数おり、授業研究の際、色々な人の授業を勉強できる。校務分掌も適正化されていれば、複数担当制が機能し、一人当たりの負担は軽減する。様々な児童生徒と関わることができる。人間関係も流動化しやすい。若い先生も多く、活気がある。【中学校・教員】

大規模校のデメリット

個別支援や細やかな対応が難しい

子どもに放課後に取り出して個別指導をしたくてもできないこと。特別支援上の配慮や支援が必要な子どもであっても、他学年の優先度が高い子どもに時間などを割かれて順番待ち状態になって何もできないままになること。大人数での移動になるため校外学習の予定をかなり前もっておさえておく手間がかかること。【小学校・教員】

学級児童数も多いので、学級に関わる事務作業が非常に負担になることが多い。児童一人ひとりに目が行き届かないこともあるし、保護者との関係性も希薄になることがある。それがもとで、トラブルになることも。【義務教育学校・教員】

学年団の人数も多く、他学年との連携が難しい。校内で同一歩調がなかなかされず、個人裁量になりがち。生徒に目が行き届きにくい。【中学校・教員】

情報共有や意思決定が複雑化

情報共有が難しい。意思疎通が難しい。職員の関係性が希薄になりがち。学年部の人間関係が苦しくなると、学年部外に助けを求めづらい。しんどくなる。多様な考え、実践といったが、極端な人も配属されることが多い。指示系統が複雑になる。いろんな考えがありすぎて、アドバイスを、もらっても、どれを信じていいかわからない若手がいると思う。【義務教育学校・教員】

自分の学年全員の授業を持つことができない。(実技以外)学年会のメンバーが多く、動きが鈍くなる。宿泊行事の宿泊施設が限られる。行事等、全てのことにおいて動きが鈍くなる。(フットワークが重い)卒業アルバムに掲載される一人当たりの写真が少ない。卒業証書授与が早送りになる。【中学校・教員】

中規模校のメリット

学校運営において適正人数

児童数、職員数ともに適度と感じます。多様な他者と協働するには、多すぎても少なすぎても難しいと思います。【小学校・教員】

自分の学年全員を受け持つことができる。学年会議、職員会議の人数が適切。【中学校・教員】

4クラスが全クラス、授業も見れて、行事も盛り上がって個人的には1番、何事もしやすい!【中学校・教員】

協力体制が構築しやすい

相学級と協力して指導や学級経営ができる。学年組織として対応できるため心理的な負担が少ない。【小学校・教員】

協力体制が構築しやすい。業務の分担もしやすい。学年部だけでなく、隣の学年部との「学団」がつくられることもあるので、自分の学年部がまずい状況でも、外に助けを求めやすい。それなりの責任ある業務も任せてもらえ、そのとき、周囲からのアドバイスをもらいながら仕事できる。初任者は働きやすいと思う。【義務教育学校・教員】

学年で相談できる。ある程度の教職員の人数がいるので、分掌を分担できる。【小学校・教員】

全校児童生徒を把握しやすい

学年部だけでなく、わりと全校児童のことは皆で把握しようというスタンスがあること。【小学校・教員】

授業交換しても、顔と名前が一致する。先生方がそれぞれの子どもの個性などを把握してくれている。【小学校・教員】

クラス数が少ないから隣のクラスと適度に相談して進められる。 人数が少ないから全校での行事も行いやすい。 低中高それぞれのブロックでの交流が多い。 専科などは付けやすい。【小学校・教員】

中規模校のデメリット

学級数の多さによる負担感

1学年2〜3クラス規模になると、1学級あたりの人数が34〜35人規模になり、教室は足の踏み場も無い。職員間も年齢層が偏り、高齢化することもしばしば。風が通りにくい。余裕教室も少なく、人手も足りない。【中学校・教員】

児童数が多い分、起きるトラブルも増える【小学校・教員】

足並みを揃えることへの圧力

足並みを揃えることを求められる。【小学校・教員】

2クラスしかないと、比較されやすいかもしれません。【小学校・教員】

統一したことをする、と二の次には言われてしまう。統一すると言ったのに、蓋をあけると統一したとは言えない有り様なことも。であれば、最初から統一すると言わなければいいのに。

学級経営案が学年経営案になり、どこか他人事感があり、作成者じゃない人はお飾りになってしまう。

支援学級担任がたまに教室に入るなどサポート体制のちがいがあり、それがない学級担任は疎外感を感じる。

ホワイトボードなど教材が全然ない(すべての教室に揃えるとなると高額になるため)。【小学校/中学校・教員】

業務の属人化・システム不足

一人当たりの仕事量が多く裁量も大きいため、仕事が属人化しやすい。【小学校・教員】

大規模校と違い、馴れ合いのような仕事が多い。 引き継ぎ等のシステムがないので、校務分掌などで、やった仕事を担当すると大変な思いをするし、「この人がいないと困る」と言うような事態になる。 校務分掌で、長くいる人が、口伝えで仕事を教えるが、長くいる人の能力によって、大変さがかわる。【小学校・教員】

1人の先生に頼りがち。【中学校・教員】

小規模校のメリット

一人ひとりにきめ細かな指導ができる

小回りがきくので校外学習の申請がしやすく、時間割の融通もきくこと。保護者が学校に協力的な方が多い。子どもに目が行き届きやすい。【小学校・教員】

教員は一人一人の生徒に細やかな指導ができる。新たな指導法や挑戦的な取り組みがしやすい。生徒にとって学習や体験の機会が多く担保できる。【中学校・校長】

学年の全生徒について、密度の高い情報共有ができる。全校生徒の顔と名前が一致するので、全学年の生活指導に関われる。若いうちから、重い分掌を担うことができる。【中学校・教員】

柔軟な学校運営ができる

単学級なので学級担任の裁量で指導や経営が行える。【小学校・教員】

人数が少ないことで児童ひとりひとりに関わる時間が長く取れる。挑戦的な取り組みがしやすい(全校児童が参加する行事など)。【小学校・教員】

教員は一人一人の生徒に細やかな指導ができる。新たな指導法や挑戦的な取り組みがしやすい。生徒にとって学習や体験の機会が多く担保できる。【中学校・校長】

小規模校のデメリット

一人あたりの業務負担が大きい

担任業務や校務等を分担できない。【小学校・教員】

人事にゆとりがない。教員の組み方等工夫ができない。生徒のクラス分けに困難が生じる。【中学校・教員】

教職員の数が少なく、一人が担う校務分掌等が複数になり、その数も多い。病休、育休等が発生すると人繰りが大変。どこの学校もそうだと思うが、育休中の教員の代わりの人が見つからない時があり、欠員の状態で学校経営をすることがある。【小学校・教員】

人間関係が固定化しやすい

学校や教職員に何でもしてもらえるのが当たり前なスタンスの子どもが多い。親も一部は細かな連絡をしてもらえるのが当たり前になっている。子どもも保護者も距離が近い。クラス替えがないため人間関係の序列のようなものが入学前にできてしまっている。また、よく言えばアットホームな職員室は学校という公的な組織としてきちんと整えないといけないことがなあなあになりやすい。発言力のある方の言ったことが通りやすいことも規模が小さい学校の方がたくさん見かける。【小学校・教員】

極小規模校のメリット

アットホームな雰囲気・温かい人間関係

家族みたい。アットホーム。 行事もみんなで考えてつくるなど、「みんなで」という意識が強い。 保護者とも関係性が強くなり、協力をたくさん得られる。【義務教育学校・教員】

・児童、職員だけでなく地域の顔が見えること。

・雰囲気が穏やかで温かい。

・豊かな地域のサポートがある。【小学校・教員】

一人ひとりへの手厚い対応

全校児童で異年齢のアットホームな取組ができる。授業なかで一人一人が発言したり、実験したり、学習活動に取り組める時間が確保しやすい。【小学校・教員】

学級の事務仕事や丸付けなどがすぐにできる 個別指導や個別ケアができる 授業でも全員の考えを発表させてあげられる。【小学校・教員】

極小規模校のデメリット

教員の業務負担の大きさ

1人で複数の分掌を抱えることがある。人間関係が強くなるので、それが苦手な側はきついと思う。 【義務教育学校・教員】

校務や授業を兼務しなければならないこと。 【中学校・教員】

複数の校務分掌を兼務しなければならない。また、専門外の教科を担当しなければならないことがある。 【中学校・教員】

児童生徒の学びへの影響

児童数が少ないため、多様な考えに触れられない、またそのために対話が深まりにくい。人間関係の固定化により、良好でない場合過ごしにくくなってしまう。体育での集団で行う運動ができない。 【小学校・教員】

クラス替えができないため、人間関係が固定化されやすい。多様な考え方に触れる機会が少ない。部活動の種類が限られる。 【中学校・教員】

集団の中で切磋琢磨する経験が少ない。多様な価値観に触れる機会が限られる。 【小学校・教員】

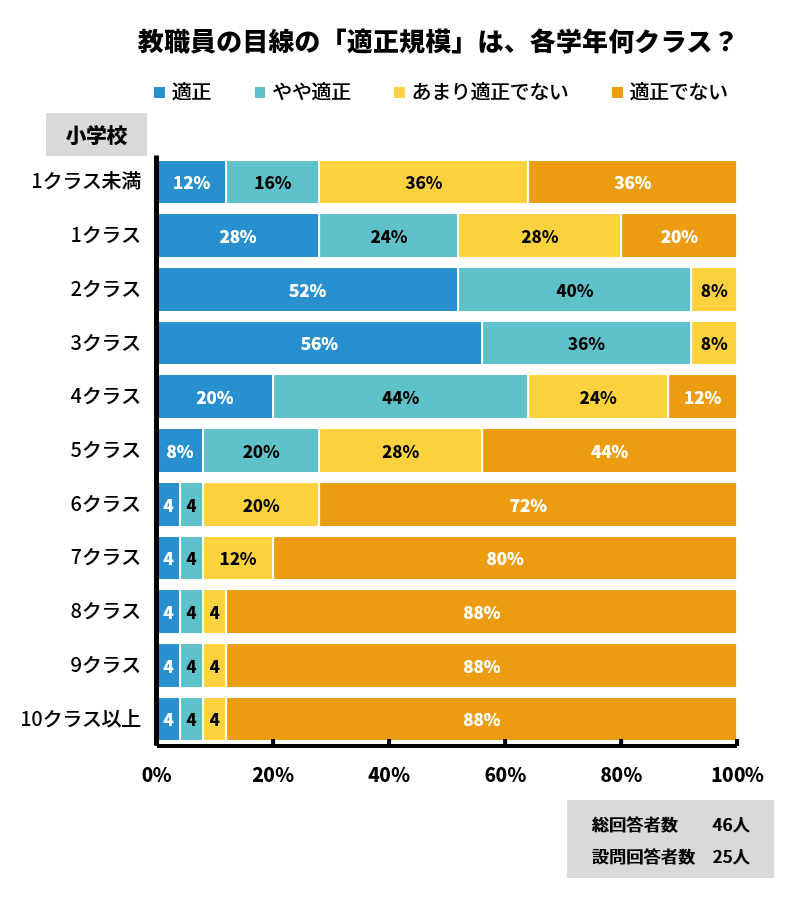

設問10 教職員の目線から見た「適正規模」は?

Q10. 教職員の目線から見た「適正規模」はどの程度だと思いますか?

小学校

小学校の教職員(25人)について、「適正」「やや適正」と回答した人の割合が高い順に並べると、以下のようになります。

- 1位 各学年2クラス(92%)「適正」52%、「やや適正」40%

- 1位 各学年3クラス(92%)「適正」56%、「やや適正」36%

- 3位 各学年4クラス(64%)「適正」20%、「やや適正」44%

- 4位 各学年1クラス(52%)「適正」28%、「やや適正」24%

- 5位 各学年1クラス未満(28%)「適正」12%、「やや適正」16%

- 5位 各学年5クラス(28%)「適正」8%、「やや適正」20%

小学校の教職員が最も「適正」と考える規模は「各学年2クラス」「各学年3クラス」で、92%が適正と評価しました。

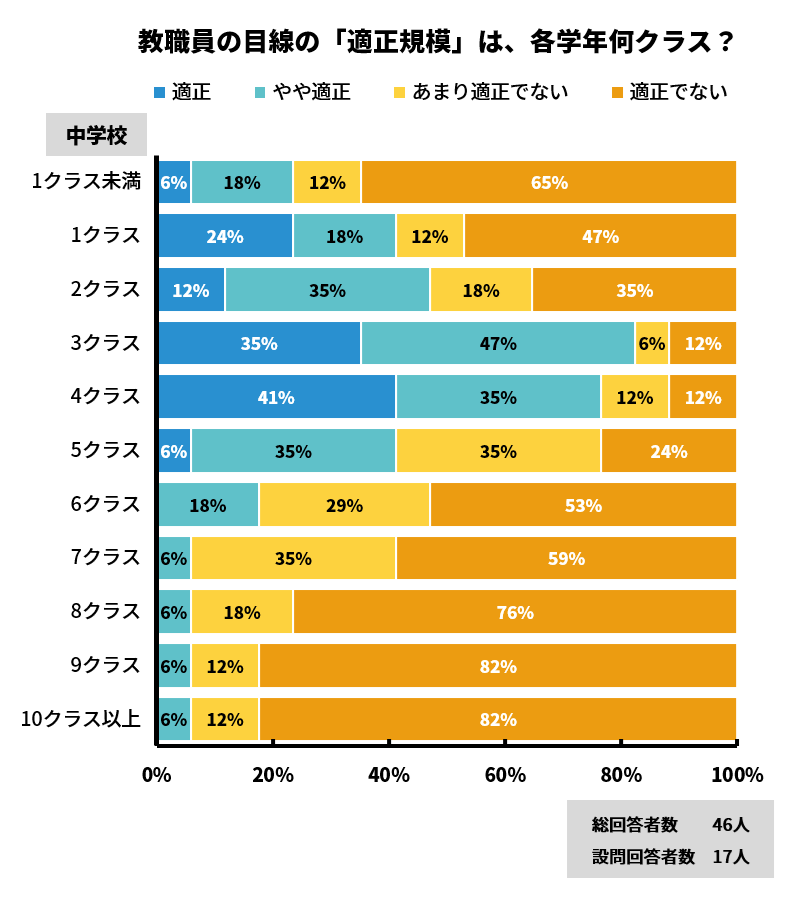

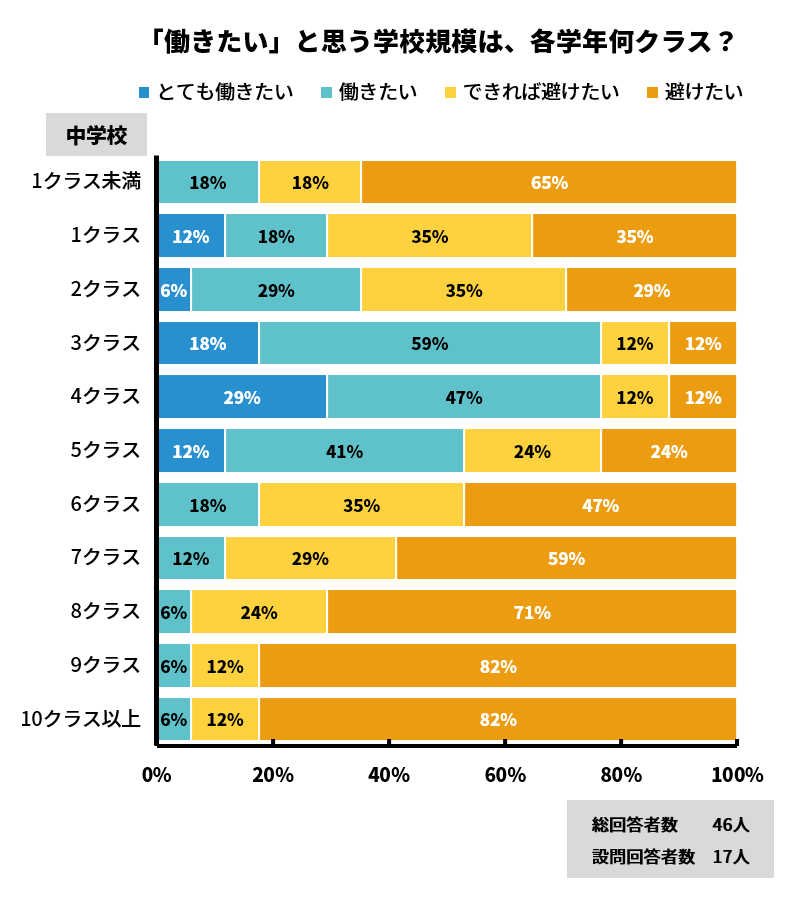

中学校

中学校の教職員教員(17人)でも同様に「適正」「やや適正」と回答した人の割合が高い順に並べたところ、以下のようになりました。

- 1位 各学年3クラス(82%)「適正」35%、「やや適正」47%

- 2位 各学年4クラス(76%)「適正」41%、「やや適正」35%

- 3位 各学年2クラス(47%)「適正」12%、「やや適正」35%

- 4位 各学年1クラス(41%)「適正」24%、「やや適正」18%

- 5位 各学年5クラス(41%)「適正」6%、「やや適正」35%

中学校では 「各学年3クラス」を適正とする割合が約82%と最も高く、続いて「各学年4クラス」の約76%となりました。中学校教員は小学校教員よりもやや大きめの規模を適正と考える傾向があります。

文科省が定める「適正規模」は全学年で12〜18学級、つまり小学校では各学年2〜3クラス、中学校では各学年4〜6クラスに相当します。今回の結果では、小学校では「各学年2クラス」「各学年3クラス」が同率で1位となるなど文科省基準が教職員の実感とも一定程度整合していると言えましたが、中学校では「各学年4クラス」は2位と高評価だったものの、「各学年5クラス」は適正だと考える教職員が41%、「各学年6クラス」は同18%と、文科省の基準との大きな乖離が見られました。

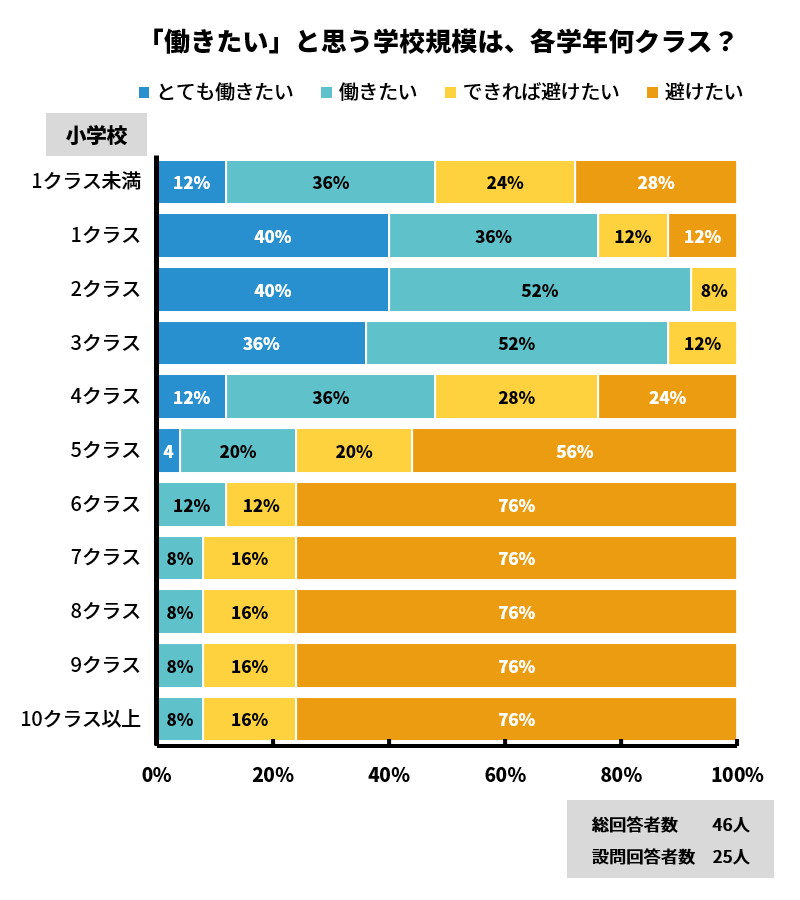

設問11 あなたが「働きたい」と思う学校の規模は?

Q11. あなたが「働きたい」と思う学校の規模はどの程度ですか?

小学校

こちらも前設問と同様、「とても働きたい」「働きたい」と回答した人の割合が高い順に並べると、以下のようになります。

- 1位 各学年2クラス(92%)「とても働きたい」40%、「働きたい」52%

- 2位 各学年3クラス(88%)「とても働きたい」36%、「働きたい」52%

- 3位 各学年1クラス(76%)「とても働きたい」40%、「働きたい」36%

- 4位 各学年1クラス未満(48%)「とても働きたい」12%、「働きたい」36%

- 4位 各学年4クラス(48%)「とても働きたい」12%、「働きたい」36%

設問10の「適正規模」と比較すると、1位と2位はどちらも共通しており一定の関連が見られました。しかしながら、64%が「適正」と回答していた「各学年4クラス」は「働きたい」という基準では48%に下落したのに加え、「各学年1クラス」「各学年1クラス未満」は「適正」を選んだ割合に対し「働きたい」を選んだ割合が大きく向上していました(それぞれ52%→76%、28%→48%)。小学校の教職員にとっては、比較的小規模な学校が「働きやすい」と感じられることが伺えます。

中学校

こちらの結果を「とても働きたい」「働きたい」と回答した人の割合が高い順に並べると以下のようになります。

- 1位 各学年3クラス(76%)「とても働きたい」18%、「働きたい」59%

- 1位 各学年4クラス(76%)「とても働きたい」29%、「働きたい」47%

- 3位 各学年5クラス(53%)「とても働きたい」12%、「働きたい」41%

- 4位 各学年2クラス(35%)「とても働きたい」6%、「働きたい」29%

- 5位 各学年1クラス(29%)「とても働きたい」12%、「働きたい」18%

前設問の「適正規模」との比較では、中学校も小学校と同様、1位と2位が同じ結果となりました。しかしこちらも小学校と同様、「各学年5クラス」が「適正」53%から「働きたい」41%と下落、「各学年2クラス」「各学年1クラス」は「適正」がそれぞれ35%・29%だったのに対し、「働きたい」はそれぞれ47%・41%と上昇していました。小学校の教職員同様、中学校でも比較的小規模な学校が「働きやすい」と評価されているようです。

設問12 統廃合についてのあなたの意見は?

Q12. 文科省の定める「適正規模(全学年で12~18学級)」を基準として小・中学校の新設や統廃合が進んでいる現状について、あなたの意見を聞かせてください。

統廃合に賛成・やむを得ない

妥当だと思います。ただし、各学校+1~2名、フリーに動ける教員を配置する必要がある。 【小学校・教員】

中学校であれば、適正規模を守れるような統廃合は必要だと思う。過疎地域における「学校」の存在意義は大きく、統廃合によるコミュニティの消滅はなるべく避けたいことだが、人口減少社会においては受け入れざるを得ない。過密地域では新設が相次ぎ、立ち上げに関わる業務負担は大きいが、狭い施設にすし詰め状態であるよりはよい。 【中学校・教員】

よいと思う。施設管理や人件費の無駄を省いて、それぞれの学校の管理運営費や、人手不足を改善させて欲しい。 【小学校・教員】

通学距離・児童生徒への影響を懸念

登下校にスクールバスなどを使うため、柔軟な生活時程が組みにくくなる。また、住み慣れた地域の外に統合した学校がある場合、集団に適応しにくく不登校が増えるという実態もある。 【小学校・教員】

規模を表す数字を基準にして考えると、働きやすかったり児童生徒の人間関係上の育ちだったりの面でいいかもしれないが、過疎地では統廃合により、自宅から学校までの距離がたいへん遠くなり、通学に難が発生するケースが多くみられる。自治体として、学ぶ権利保障のため、スクールバス等の手立てをうっているものの、朝夕バスに1時間も揺られて通学する児童生徒も珍しくない。 【義務教育学校・教員】

島しょ・へき地でそれをやられてしまうと通学が困難になり、不登校が増える。地域の文化や習慣の継承が困難になる。多様性の保全と逆行する。 【中学校・校長】

地域への影響・学校の役割を重視

統廃合が進むと、地域に学校がなくなる。学校のグラウンドは、子ども達が放課後遊ぶ場であるとともに、校舎も地域の避難所であり社会体育の場であり集会所でもある。様々な世代をつなぐハブだと思う。統廃合を進めた方がお金がうくのは重々わかっているが、簡単に統廃合するのは反対。 【小学校・教員】

人口減少の進む地域に勤めるものです。豊かな地域性があるなか、統廃合を目にしてきましたが、学校がなくなることによる「地域の衰退」も心配です。また、統合によって、遠い地域へバス通学を余儀なくされるなど、登校の不便さもあります。学校の統廃合については、「地域の声を聞く」としながらも、行政が指針を出して動かしている部分もあり、どちらが主導か不明瞭でもあります。単学級、複式があっても、その土地が豊かに子育てや地域活動が営めるのならば、一律の統廃合基準ではないものでも良いのではないかと思います。 【小学校・教員】

統廃合については慎重に検討してほしい。学校がなくなることで、地域が崩れる可能性。 【中学校・教員】

現状の統廃合基準・進め方に反対

適正規模を決めた文書の中に「切磋琢磨」という文言があるが、この競争主義の考え方こそ、今日の不登校激増の原因だと考える。「共同の学び」こそ重要なのであって「競争の学び」を維持するための統廃合には反対。小規模校は不登校特例校などでも取り入れられており、その良さを再確認する必要がある。なお、適正規模は少子化の時代に合わせて改正する必要がある。 【中学校・教員】

12学級なら許せますが、それ以上は施設の関係から適正とは言い難いです。また自治体として他の課とも連携しないと閉校した学校の近くに住宅地を造成して近隣の学校がパンクするなど愚かな政策となり、近隣住民の信頼を著しく失うこともあり、慎重に行なってほしいです。わたしは安易な閉校に反対です。そのことに関するクレームを学校が受けているのもおかしいと思います。 【小学校・教員】

統廃合ありきに感じる。1学年1クラスでも工夫次第。むしろ学区が広がって子どもに負担をきたしたり、地域の学校がなくなることの方が問題だと感じる。 【小学校・教員】

少人数学級・学級定数の改善を優先すべき

学級編成の上限人数を20人程度にしてから統廃合してほしい。 【中学校・教員】

そもそも学校自体の適正規模を目指すよりも、1クラス25人や、特別支援学級なら1クラス6名といった、学級定数の適正化を進めるべきです。その上で、学校の適正規模を目指すべきと考えます。 【小学校・教員】

まとめ

今回のアンケートでは、大規模校、中規模校、小規模校、極小規模校それぞれの学校規模について、実際に勤務経験のある教職員の方々から生の声を集めました。それぞれの学校規模について寄せられた意見は以下の通りです。

学校規模によるメリット・デメリット

| 学校規模 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 大規模校 | 教員一人あたりの業務負担の軽減 学年部での協力体制 | 児童生徒一人ひとりへの個別対応や組織運営の困難さ |

| 中規模校 | 適度な協力体制 全校児童生徒の把握しやすさ | (相対的に少数) |

| 小規模校 | 一人ひとりへのきめ細かな指導 | 教員1人あたりの業務負担の大きさ |

| 極小規模校 | アットホームな雰囲気 一人ひとりへの手厚い対応 | 教員1人あたりの業務負担の大きさ 児童生徒の学びへの影響(多様性の不足、人間関係の固定化) |

「適正規模」の妥当性

文科省が定める「適正規模」は全学年で12〜18学級であり、小学校では各学年2〜3クラス、中学校では各学年4〜6クラスに相当します。今回のアンケートで教職員が「適正」と評価した規模は、小学校は同率1位に「各学年2クラス」「各学年3クラス」が並びましたが、中学校では各学年4クラス以下の規模の学校を「適正」と考える教職員が多いことが伺えました。

また、そういった比較的小規模な学校に対する志向は「働きたい」と思う学校ではより顕著で、小学校では「各学年1クラス」「各学年1クラス未満」の学校が、中学校では「各学年2クラス」「各学年1クラス」の学校がより「働きたい」と見做される傾向にありました。

統廃合への意見

統廃合に賛成・やむを得ないとする意見が一定数見られた一方で、通学距離の増加や不登校の増加など児童生徒への影響を懸念する意見、学校が地域のハブとして果たす役割を重視し地域衰退を危惧する意見が多数見られました。

また、画一的な基準での統廃合への反対意見も複数寄せられました。「一律の統廃合基準ではないものでも良い」「地域の声を聞くとしながらも行政が主導」といった指摘からは、トップダウンで進む統廃合への違和感も伺えます。

さらに、統廃合の前提として少人数学級や学級定数の改善を優先すべきという意見も見られました。

全体として、統廃合の必要性は理解しつつも、通学距離、児童生徒の適応、地域コミュニティの維持、画一的ではない柔軟な基準など、多面的な視点からの慎重な検討を求める声が上がっています。

今回のアンケートでは、学校規模のメリット・デメリット、教職員が考える「適正規模」、そして統廃合への意見について率直な声が寄せられました。

文科省の定める「適正規模」は、特に小学校では現場の教職員から見ても一定の妥当性があることが明らかになりました。しかし同時に中学校では文科省の「適正規模」よりも小規模な学校を「適正」かつ「働きやすい」と考えている教職員が多く、その裏には小規模校のメリットである「一人ひとりへのきめ細かな指導」が現場で重視されている現状があると考えられます。

そのこともあってか、文科省の「適正規模」による学校の統廃合については「今のやり方では反対」との声も多く、通学距離、児童生徒の適応、地域コミュニティとしての学校の役割、そして何より一人ひとりの子どもの育ちといった、多面的な視点からの検討が不可欠であることも示されました。

学校の統廃合は一度実施されれば、統廃合は元に戻すことは極めて困難です。「適正規模」の画一的な実現だけを目的とするのではなく、地域の実情に応じた柔軟な判断、何より子どもたちにとって本当に豊かな学びの場を守るための慎重な検討・判断が求められています。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

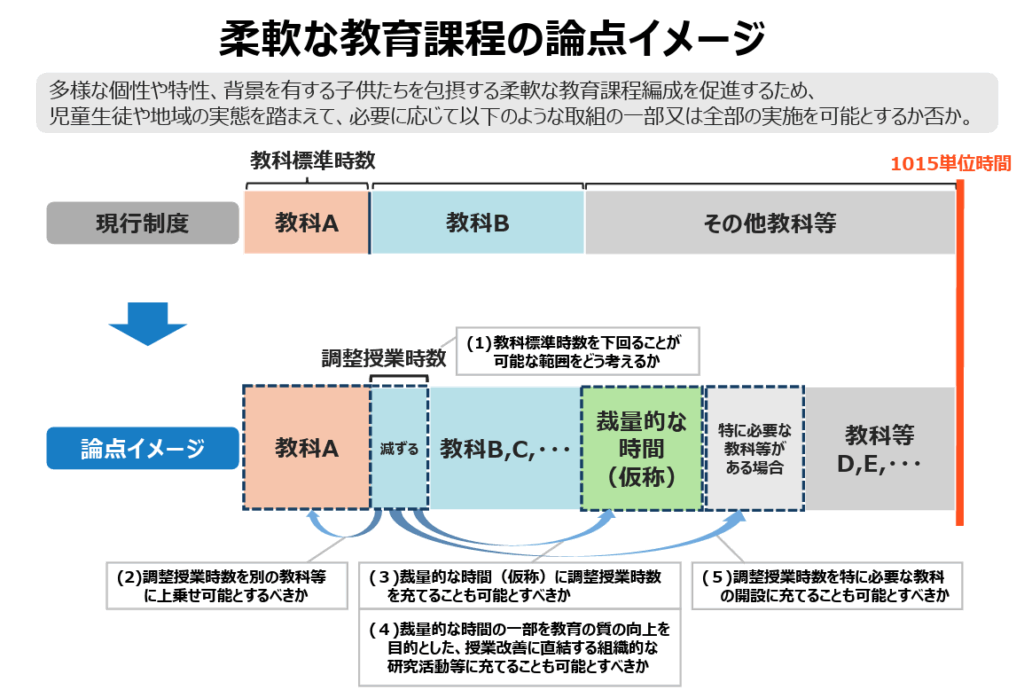

学習指導要領改訂に向けた特別部会の議論の中で、年間標準授業時数1,015時間の中に「裁量的な時間」を設けることが提案されました。

これは、学校ごとに教科等の授業時数を自由に削減し、そこで生まれた時間を他の活動に活用することができるというものです。その使い道の範囲は現在検討中ですが、児童生徒の学習支援や教員研修に使うことなどが提案されているほか、現場からも多様な用途が提案されています。

もしこの「裁量的な時間」が導入されるとしたら、どのような使い道が望ましいと思いますか? 全国の先生方に聞いてみました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年7月4日(金)〜2025年8月25日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :56件

アンケート結果

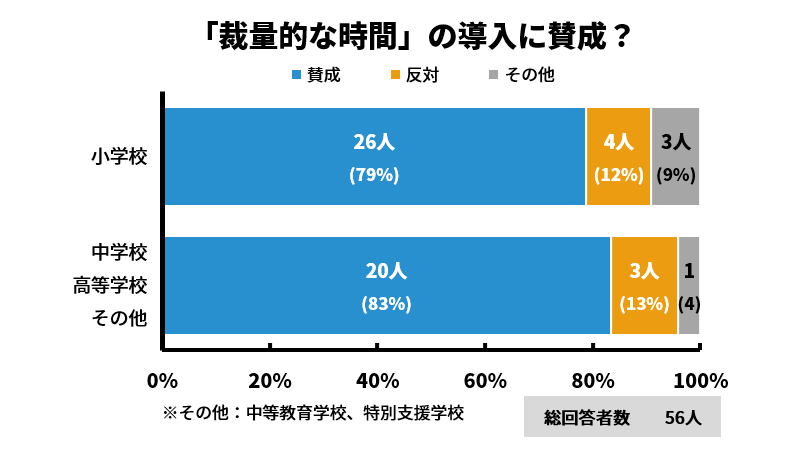

設問1 「裁量的な時間」の導入に賛成? 反対?

Q1.あなたは「裁量的な時間」の導入に賛成ですか?

全体で見ると賛成が80%、反対が13%、その他が7%と、賛成多数の結果となりました。

校種別では小学校が賛成79%、中学校が81%といずれも高い割合を示し、回答者の少なかった高等学校、その他の校種についても「既に裁量的な時間をとっている」という回答を除く7名中7名が「賛成」と答えました。

賛成側の主な意見

自校の課題に応じて使えるようにしたい【小学校・教員】

用途を事前に決めて報告したりしないものなら賛成。適当になっている授業準備にあてたり、心配な生徒の面談に使ったり自由に使えるとよい【高等学校・教員】

基本的に賛成です。学校の特色を出しやすくなると思います。しかし、保護者や地域への「裁量的な時間」導入のしっかりした説明(文科省としての)と、教科の学習内容の削減、校長の権限の教科、「裁量的な時間」のための学校予算の確保、がセットであることが必須です。【小学校・教員】

現行の教科の学習の時数を圧縮して、生み出された時数を柔軟な教育課程の編成のために使う、ということ自体には賛成である。今後は、子どもたち一人一人に応じた教育課程が編成されていくことで、その子にあった学びがつくられることは望ましいことのように思う。課題として、それを担う教師が圧倒的に不足している点がある。現在は教育課程は場所に付随しているため、大まかに考えれば、教育課程=場所=教師の数となるが、教育課程を場所で区切ることをしなければ、教師の数はより必要となる。必要な制度の新設と制度の実施に必要な環境整備とが同時に達成されたのちに実施されなければ、形骸化してしまうか、教師の業務の天井知らずの高まりを招いしてしまうことが懸念点としてあるように思う。【小学校・教員】

自由な時間が必要です。休憩時間がなくて、体力的に辛いので、自由裁量時間がほしいです。教材研究をする時間を確保してください。持ち帰りでやるのは、精神的にしんどいです。それでもやらなくては、自信をもって子どもたちの前に立てないので、やらざるを得ません。【小学校・教員】

中学校現場ですが、生徒も先生も疲れていると感じます。興味のあることを探究する時間や先生たちが研修できる時間にあてたいです。【中学校・教員】

反対側の主な意見

裁量的な時間をあえて設けるより、標準授業時数を減らし、教師が教材研究をしたり、休憩をしたり、研修に取り組める時間にしてほしい。「裁量的な時間」を設けることで、保護者もなんらかの期待をするので、文科省は、余計な時間を増やすのではなく、仕事、標準授業時数を減らしてほしい。【小学校・教員】

もともとの学習、指導要領内容を削減しない限り、何をやっても無駄です。採用の時間等入れたら複雑になるだけで、メリットがありません。ゆとりと言われた指導要領が1番良かったです。【小学校・教員】

市町村で差がでて、オリジナル感を出そうとする教育長が負担を現場に増やすと思う【小学校・教員】

主体的な学びが重視されていることで、複雑な目標の活動が多いように感じるため、裁量的な時間の実施は反対です。【中学校・教員】

その他を選択した方の主な回答

既に裁量的な時間をとっている。【小学校・教員】

わからない。イメージがわかない【中等教育学校・教員】

使い方次第【小学校・校長】

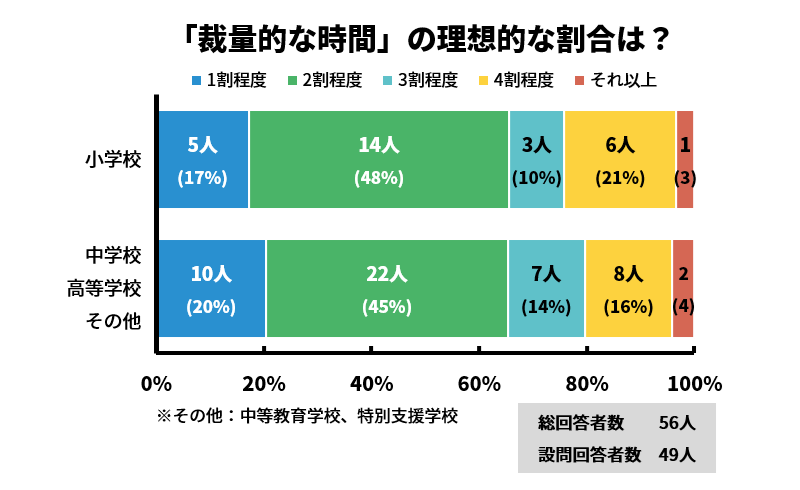

設問2 「裁量的な時間」はどのくらいが適切?

Q2. 設問1で賛成またはその他と回答した方にお聞きします。

「裁量的な時間」の量についてお聞きします。裁量的な時間は、どのくらいの時数を充てるのが望ましいと思いますか。

「2割程度(1日1時間または週に1日程度)」を選んだ方が全体の41%と、最も多い結果となりました。

一方で、「1割程度(週に半日程度)」や「4割程度(1日2時間または週に2日程度)」という選択肢もそれぞれ全体の14%・18%となるなど、意見のばらつきが見られました。

校種による回答の大きな差は見られませんでした。

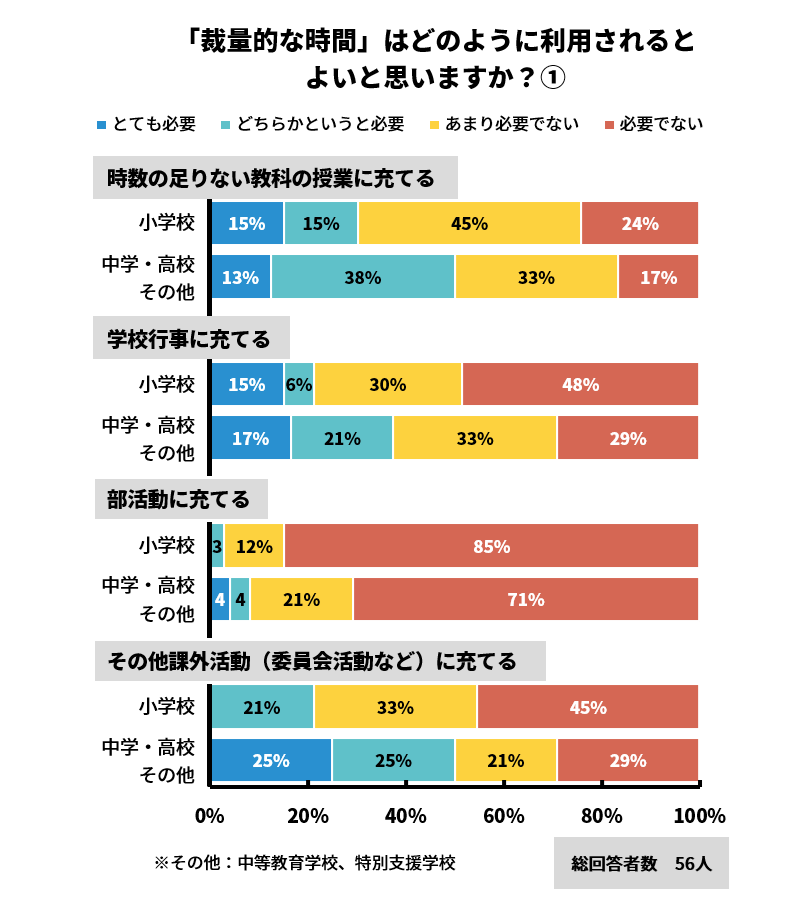

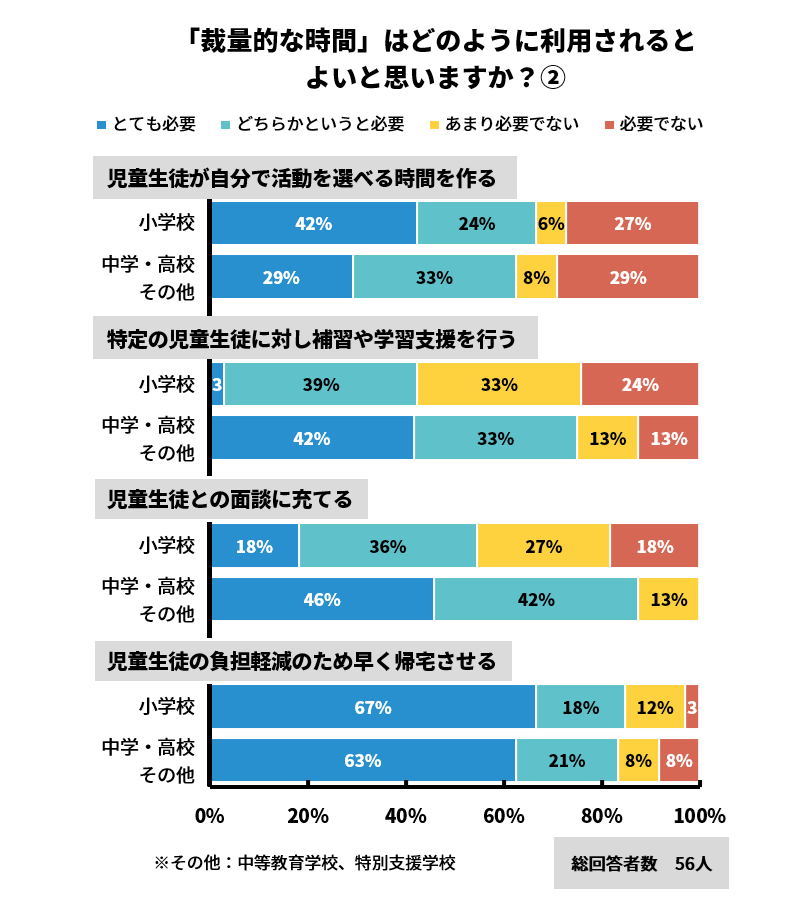

設問3 「裁量的な時間」、どんなことに利用したい?

Q3. 学校をよりよくするために、「裁量の時間」はどのように利用されるとよいと考えますか。次の項目の必要性を選択してください。

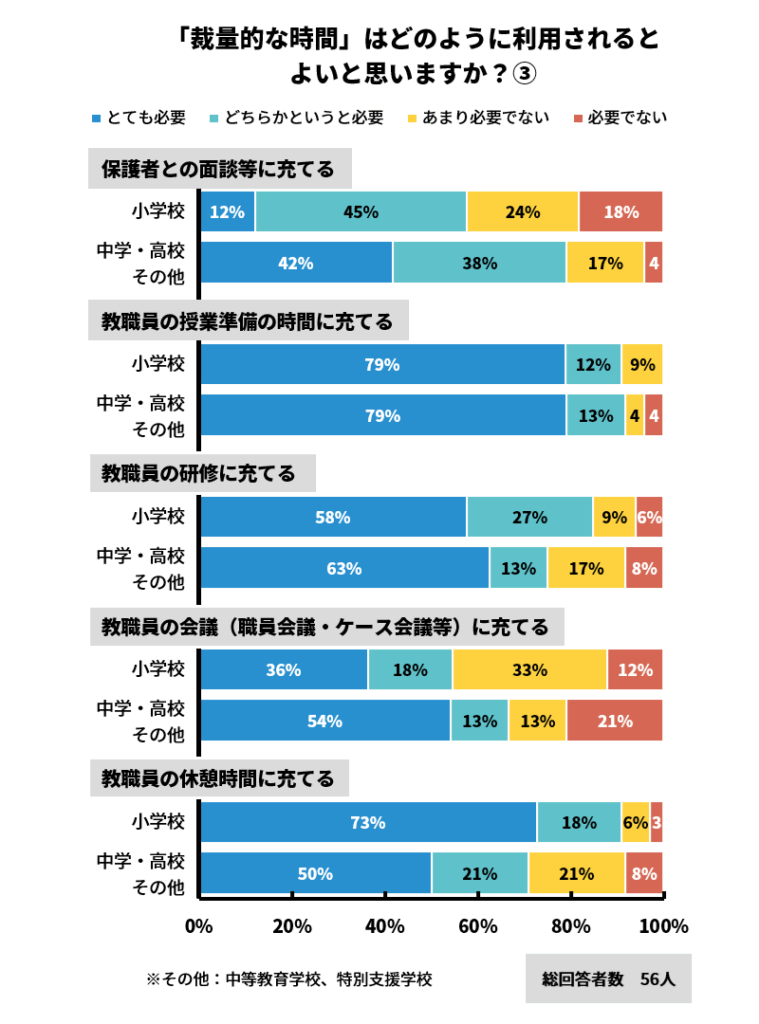

肯定的意見が最も多かったのは「教職員の授業準備の時間に充てる」の選択肢で、全体の92%が「とても必要」「どちらかというと必要」と回答しました。

次いで多かったのは「児童生徒の負担軽減のため早く帰宅させる」の84%、「教職員の休憩時間に充てる」の82%、「教職員の研修に充てる」と、いずれも肯定的意見が8割を越えました。

逆に否定的意見が最も多かったのは「部活動に充てる」の選択肢で、全体の94%が「あまり必要でない」「必要でない」と回答しました。次いで「学校行事に充てる」が71%、「その他課外活動(委員会活動など)に充てる」が66%と続きました。

校種別に見ると、前述の「教職員の授業準備の時間に充てる」などはどの校種でも共通して肯定的意見が多い一方で、いくつかの選択肢でばらつきが見られました。

たとえば「その他課外活動(委員会活動など)に充てる」については、中学校のみ肯定的意見が過半数を占めたほか、「時数の足りない教科の授業に充てる」に関しては、高校でのみ肯定的意見が過半数となりました。

同様に、「特定の児童生徒に対し補習や学習支援を行う」「保護者との面談に充てる」に関しても、高校での肯定的意見の割合が、その他の校種より有意に高い結果となりました。

設問4

Q4. その他、「裁量的な時間」の是非や実施方法等について、あなたの考えを教えてください。

個別の用途に関する意見

教員の活動・ゆとりに関する意見

子供の学力向上のためには、教員が自発的に学習に取り組むことができるようなゆとりが必要である。【中学校・教員】

社会に受け入れられない考え方(学校は楽しすぎているみたいになりそう)だが、子どもを教育する教師の魅力向上を第一に考え、教師が勤務時間内に業務を終え、余暇で研鑽するという形を創り出したい。現場は、時間がなく自転車操業的に子どもたちと接している・授業を行っている。ゆとりをもち、しっかり準備したうえで子どもたちや保護者と関わるようにすることで、「教育」自体が魅力あるものにかわるはずである。【小学校・校長】

自由に業務ができる時間であるという認識なので、教材研究や採点、ノートやワークの点検などを始め、授業準備に充てたいと考える。また、そういう時間がまとまって必要だと思う。【中学校・教員】

働き方改革としても教員の余白を如何に確保するかがすべてでしょう。【小学校/中学校・校長】

教職員同士の対話の時間と教材研究や準備の時間が圧倒的に足りていないと思います。週の一割は職員同士の対話の時間、残りの一割は授業をデザインする時間にしたいです。これらの時間は現状削がれるか自宅で行っていますので。【小学校・教員】

あれば面談などに担任が使えてよいと思います。高校では体育祭や文化際の準備に時間が必要なので時間を割いてほしいです。また、短縮で生徒は帰宅し、先生が考査の事務作業、成績作業をする時間がほしいです。部活動と授業、校務分掌だけで精一杯で、考査を作る時間などありません。自宅で作っている方がほとんどではないでしょうか。【高等学校・教員】

生徒の活動・学習に関する意見

徹底反復などの前向きな学習機会の確保に充当したいと考えます。【小学校・教員】

学ぶ意欲のある生徒との発展的な学びの時間【中等教育学校・教員】

児童がやりたいと思うことをのびのびできる時間にしたい。今の時数だと学習することがガチガチすぎて、本当に子どもが気になったり興味を持ったりしたことに時間を取ってあげられない。指導要領上の学習内容もしっかり減らして、余裕をもって裁量的な時間を取り入れられる時数にしてほしい。そうでないと、教科書の内容が終わり切らない教科の補充で終わってしまうと思う。【小学校・教員】

現行の学習内容・指導要領の見直しに関する意見

既に学校行事や校外学習との兼ね合いで担任の裁量で融通をきかせている時間をとっている。そうでもしないと現行の指導要領の内容と教科書の内容が多すぎて未履修の内容が出てしまうからだ。裁量的な時間をとる以前にカリキュラムオーバーロードを改善しないと意味がないと思う。【小学校・教員】

とにかく、指導の範囲を見直し、現行の内容を削減する。特に小学校3年までは基礎基本の徹底。四年からは、学力別にクラス編成をし、そのクラスに応じたカリキュラムをもっと自由で探究的な学習に当てたい【小学校・教員】

時間を増やすのでなく、教科の学習内容を減らして、その分自由裁量の時間にあててほしい。子どもたちが自分たちで使える(考え、計画、実行できる)時間を増やしてほしい。【小学校・教員】

その他の用途に関する意見

不登校の対応を協議したり、多様な生徒のニーズに応えるための研究、もしくは授業に当てるべきです【中等教育学校・教員】

探究の時間にあてる【小学校・教員】

勤務時間内に余白が生まれ、その時必要なことに使えるのが本当に嬉しいし、有難い!

・法定研修や職員研究とは異なる教員が課題だと感じ学びたいと思っている研修にあてたり、平日に他校の授業実践を見学しに行くことができる

・連絡事項の情報伝達で終わっていた学年や分掌の会議を対話の時間を設けて、本質的なねらいの確認などが行える

・教科内での授業研究や研究協議をし、授業内容や方針について同僚と意見交換ができる

・SCやSSWとの支援生徒の振り返りをゆっくりできたり、保護者も加えた相談の時間を取ることができる【高等学校・教員】

実施されるなら、私が兼ねてより考えていた教育過程を取り入れたいと思います。子どもたちの学習能力と運動能力の低下に歯止めをかけるための教育過程です。その内容は朝の会後は、全校で体育又は運動の時間を取り入れることで、それ以降の時間の学習効果や記憶力、集中力、創造力などに貢献できるというカリキュラムです。【中学校・教員】

その他の総合的な意見

より実態に合わせて使えればいいと思うし、子供の意見表明権を大事にしたい。【小学校・教員】

子どもも先生も、どちらも幸せに過ごすための時間になったら良いと思います。【小学校・教員】

各学校の実践の蓄積から、裁量的な時間は流動的に活用されるべきだと思う。現状「裁量的な時間」について、教職員同士で話す機会もない。国の施策等を理解し、各校で趣旨を理解した上で、内容を決定できるように教育委員会が旗振り役として機能すべきだと思う。【特別支援学校・教員】

時間の使い方について、むろん教員の働き方の軽減に向けて実施することに反対ではないが、そこだけになってはいけない。その時間が子どもたちの成長発達に寄与するものであることが大前提であると考えます。その部分が抜け落ちてしまうことがあっては本末転倒ではないでしょうか?なんのために学校は存在するのか?確かに教員の働き方は異常な部分もあるけれど、子どもたちの学び方も今となっては異常であると思う部分もある。そこをアップデートすることも見落としてはいけないと思っています。【小学校・教員】

時間割(特に道徳や総合、学活等)の大幅な調整が必要になると思います。勤務時間が限られている非常勤・時短の先生、SSSさん、SCさん、用務員さん、支援員さん、ICTサポーターさん、STさんなど様々な職種の方々も交えて、議論を深め、学校全体の負担過重にならぬよう、教育課程検討会議などを通じて決定していく必要があります。教育行政の方々にも積極的に現場に入って頂き、視察ではなく、現状把握を目的に本気で長時間労働と負担荷重を見直す好機と捉えて取り組んで頂きたいです。また、市町村教育委員会や都道府県教育委員会は、通知文を出すだけでなく、行政と現場での取り組みに多忙化の拍車をかけぬよう、大幅な負担減と超過削減につながる政策や施策を各部会を通じて打ち出し、自治体間・学校間・校種間格差を生まぬよう、全国を上げて動き出して頂きたいです。教育界が若い世代にとって希望が見える、特定の誰かに頼り切らない、任せ切らない、組織として個人を守ることができる、持続可能な業界に生まれ変わる第一歩になることを、強く望むばかりです。【中学校・教員】

まとめ

「裁量的な時間」の導入に関しては、全体の80%の方が賛成、13%が反対、7%がその他と、賛成多数の結果となりました。校種別に見ると小学校の先生方の79%が賛成、中学校が81%、高等学校・その他の校種が88%と、いずれも高い割合を示しました。

「裁量的な時間」の理想的な割合については、「2割程度(1日1時間または週に1日程度)」を選んだ方が全体の41%と、最も多い結果となりました。一方で、「1割程度(週に半日程度)」や「4割程度(1日2時間または週に2日程度)」など他の選択肢についても全体の1割以上の方が選択しており、意見のばらつきが見られました。

「裁量的な時間」をどんなことに利用したいかという問いについては、「教職員の授業準備の時間に充てる」「児童生徒の負担軽減のため早く帰宅させる」「教職員の休憩時間に充てる」が8割以上の肯定的意見を集めました。逆に「部活動に充てる」「学校行事に充てる」は、否定的意見の多い結果になったほか、「時数の足りない教科の授業に充てる」「その他課外活動(委員会活動など)に充てる」など一部の校種のみで支持される選択肢も見られました。

全体を通して見ると、児童生徒や教員の負担軽減につながる選択肢は肯定的意見を、児童生徒の活動を従来通りとする、または増やしかねない選択肢は否定的意見を多く集める傾向が見られました。

「裁量的な時間」の使いみちや学習指導要領について、多くの意見が多く寄せられた今回のアンケート。

目立ったのは「児童生徒にも教員にも、ゆとりが必要」という声です。様々な活動に充てることができる「裁量的な時間」が、現場の先生方の生活や、児童生徒の学びを豊かにするものにつながることを願ってやみません。

今後もSchool Voice Project は、学校の様々な実態や課題について調査し、伝えてまいります。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

本アンケートは、「教員の学ぶ機会と生活の保障を求むアクション」が実施主体となり、NPO法人School Voice Projectがアンケート収集と分析、結果公表への協力を行っています。

詳細は下記をご覧ください。

<実施主体より>

現在大阪府では教員の学ぶ機会の保障として、長期自主研修制度や大学院派遣制度はありますが、休職中は無給で副業も原則できません。加えて、生活費や授業料も自己負担となるため、経済的余裕のある教員しか利用できない制度となっており、教員の学ぶ機会や生活の保障がされているとは言えない状況です。

しかし、他の自治体では給与の全額または一部支給や、保険料・年金負担継続、授業料補助などを実施しているところもあります。そこで、教員の学ぶ機会と生活の保障の状況を把握するためにも、こうした制度を利用したことのある公立学校の教員(元教員)の方にアンケートを実施しました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年9月12日(金)~2025年9月30日(火)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :51件(※調査対象外の方による回答を除く)

アンケート結果

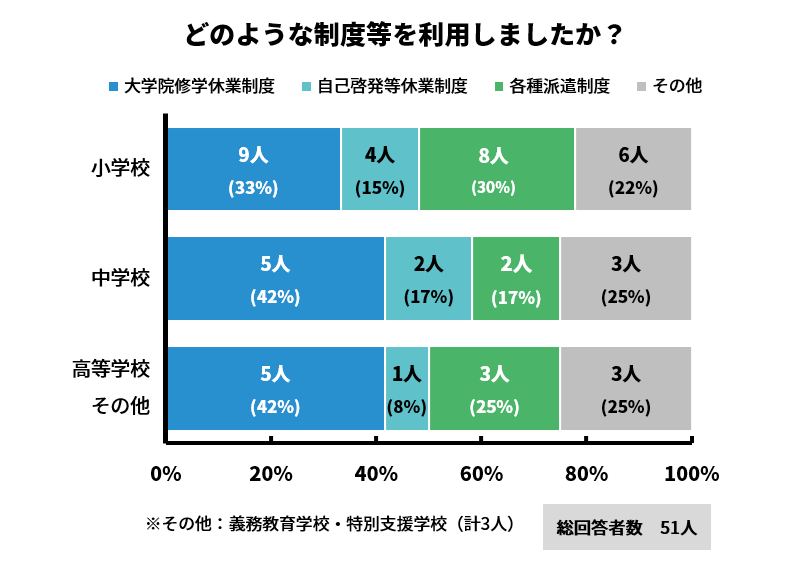

設問 利用した制度・学んだ場所は?

Q. どのような制度等を利用して学びましたか。

※ 本調査は回答者の申告によるものであり、制度名も本人の認識によっているため、正式なものではない可能性があります。

Q. どこで学びましたか。

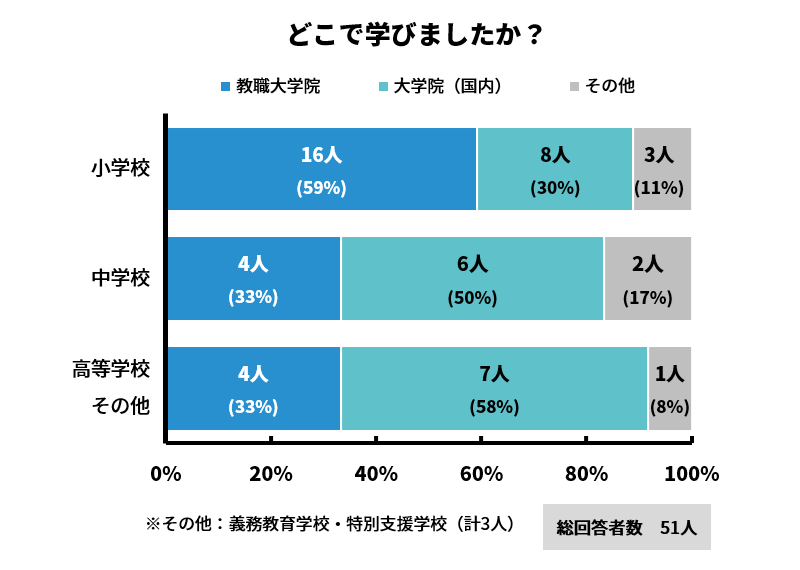

利用した制度は「大学院修学休業制度」がもっとも多く、各種派遣制度(現職教員派遣、教職大学院派遣など)、「自己啓発等休業制度」がそれに続きました。また、「その他」として長期研修制度等を利用したとの回答もありました。校種による違いはほぼ見られませんでした。

学んだ場所については、校種による違いが鮮明になりました。小学校では教職大学院で学んだ方が過半数だったのに対し、中学校・高等学校では他の国内大学院で学んだ方が最多となりました。その他として、フォルケフォイスコーレや国外の語学学校で学んだ方、「Fulbright program (FLTA)を利用してアメリカの大学で日本語教師をした」という方もいました。

設問 学んでいる間の金銭面のサポートは?

Q. 学びのために所属校を離れている間、以下の支援制度はありましたか。

・給与の支給

・保険料・年金などの負担

・住居サポート(家賃手当など)

・授業料や研究費の補助

・通学手当

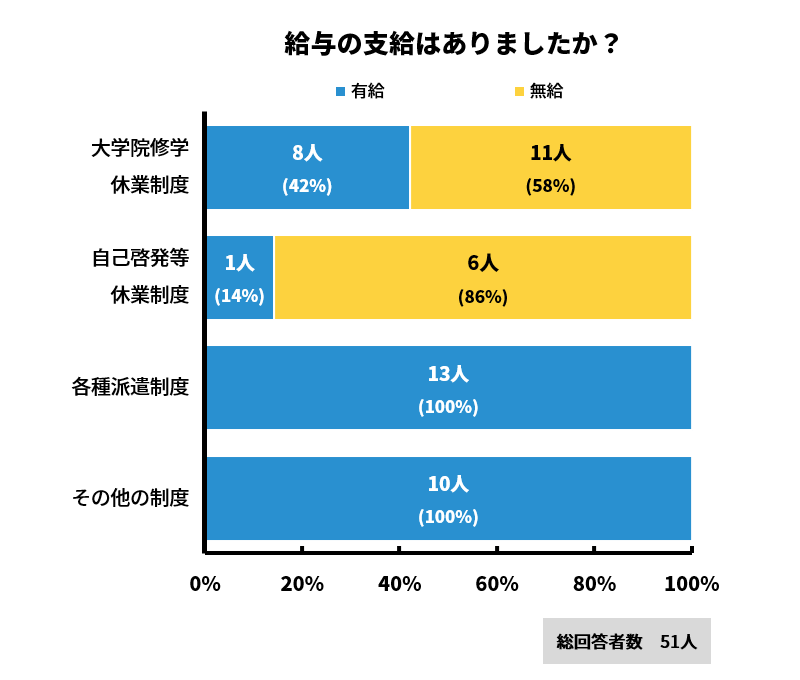

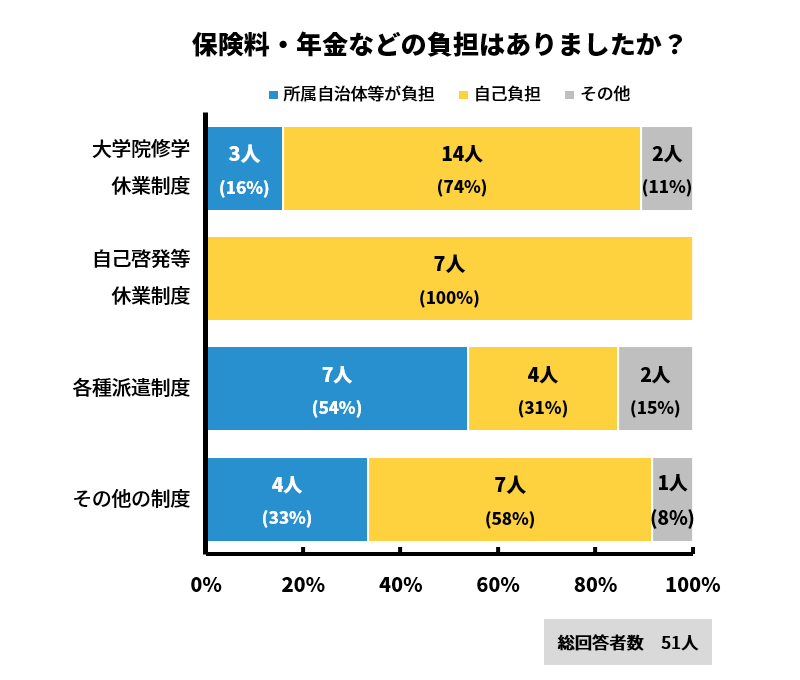

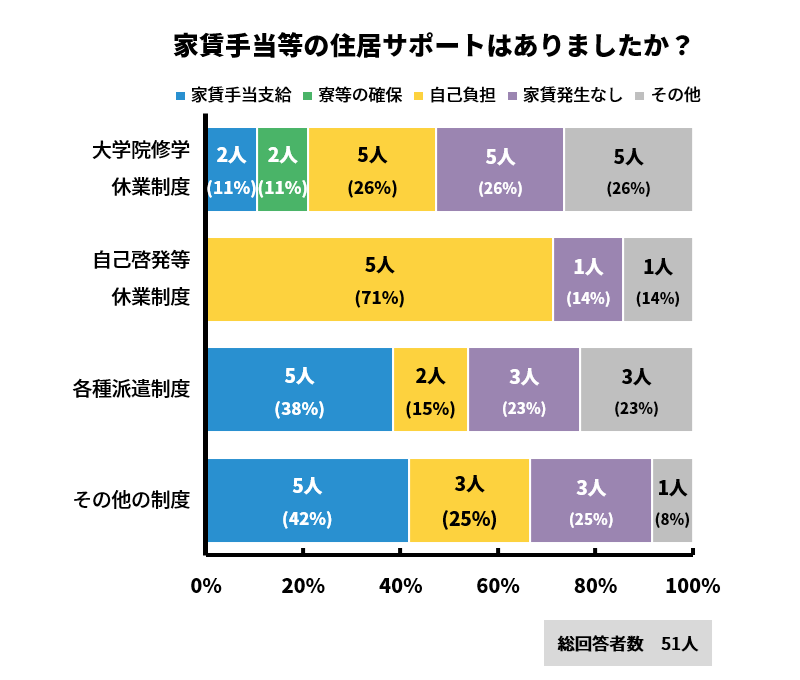

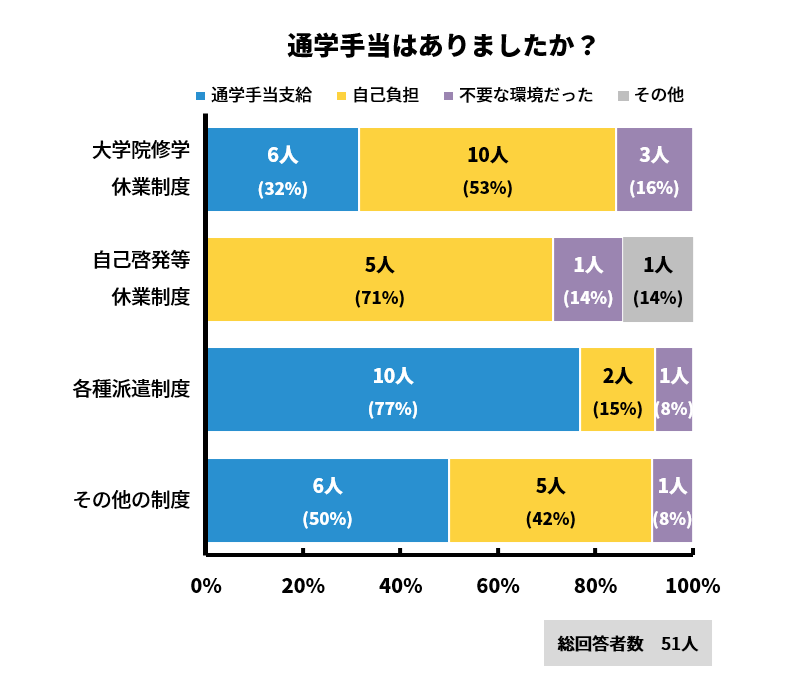

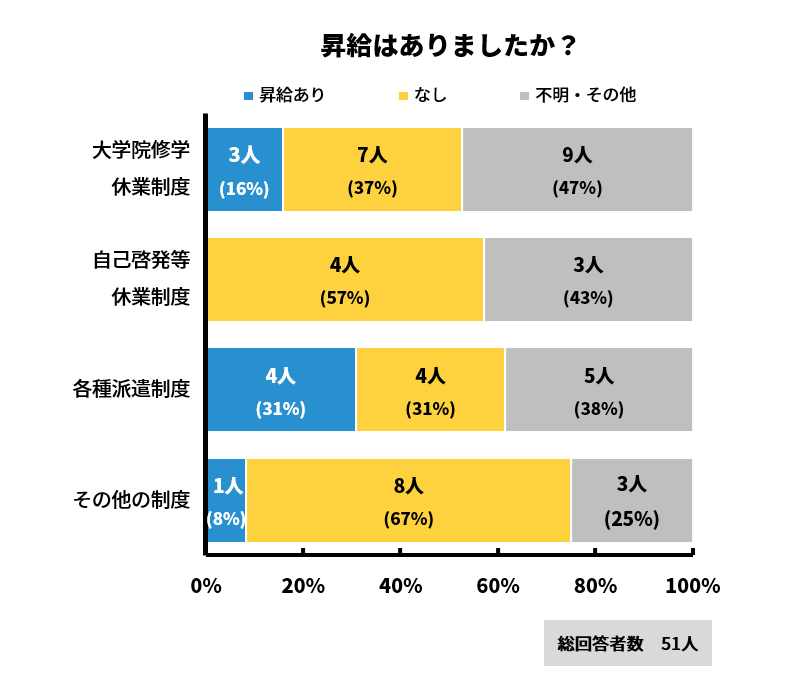

利用した制度によって金銭面でのサポートの有無や充実度合いに大きな差が見られました。

全体的な傾向として金銭的なサポートは、各種派遣制度・その他(長期研修制度等)、大学院修学休業制度、自己啓発等休業制度の順に充実しており、同じ「大学院での修学」という状況であっても利用した制度が“派遣・研修”か“休業”かによって金銭面での負担が大きく異なる実情が伺えました。

設問 職場復帰後の昇給は?

Q. 所属校に復帰した後、給与額の変更などありましたか。

昇給あり

専修免許の取得に伴い変更あり【新潟県】

修士免許になるため給与がアップされる【兵庫県】

役職が変わり、結果給与増加【横浜市】

やや増額しました。【新潟県】

変わらない・その他

変更なしの予定【静岡県】

特になかった【沖縄県】

管理職に確認しましたが、採用時に専修免許があれば給与は一種免許より高くなるが、中途段階で専修免許をとっても変更はないとのことでした。【神奈川県】

なし【埼玉県・茨城県・愛知県・大阪府・兵庫県・神戸市など】

休職扱いで、仕事を続けていれば年数が重なるにつれて昇給するが、昇給は止まったままときいた。実際はわからない。【名古屋市】

所属校に復帰した後の昇給については、「なし」と答えた方が45%となり、多くの自治体で昇給が行われない実情が明らかになりました。

大学院での修学に伴って教員免許の種類が専修免許に更新される場合についても、自治体によって昇給の有無が異なっていたほか、同じ自治体でも「どの制度を使ったか」で昇給の有無が異なる事例も見られました。

まとめ

今回のアンケートからは、教員が自ら学びを深めようとする際の支援制度についての様々な現状が浮き彫りになりました。特に経済的なサポートについては、冒頭に挙げた大阪府のように「休職中は無給かつ副業も原則禁止、授業料も自己負担」という制度の自治体がある一方、他自治体では在学中の給与や授業料を支給する例もあり、地域間の格差が明確に見られました。

制度別に見ると、「派遣・研修」型の制度では給与や保険料、家賃手当等の支給が比較的手厚いのに対し、「休業」型ではサポートが少ないという実態も明らかになりました。大学院で学ぶ内容が同じであっても、制度選択によって生活が困難になる可能性があることは大きな課題といえます。

また、修学後の昇給についても、多くの自治体で「なし」と回答しており、専修免許を取得しても給与が変わらないケースが半数近くに上りました。中には同じ自治体内でも「どの制度を利用したか」によって昇給の扱いが異なるなど、運用の不統一も見られました。

そもそも教員が安心して学び続けられる環境を整えることは、教育の質を高めるうえで不可欠な要素です。このことは法令や国の方針においても明示されており、たとえば教育公務員特例法(第21条)には、教員は自らの資質向上のために「研究と修養に努める義務」が明記されているほか、文部科学省も2022年の答申内で教師が「教職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続的に新しい知識・技能を学び続け」ることを目標に掲げ、教員の主体的な学びを重視しています。

参考:「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~(答申)

しかし、現状ではその理念を支える制度的・経済的基盤が十分とはいえません。教員が生活を犠牲にせずに学びを深められる仕組みが整ってこそ、こうした理念が真に実現されるといえるでしょう。今後は、自治体間での好事例共有や制度の見直しを通じて、すべての教員が安心して学び続けられる環境を整備することが求められます。

School Voice Projectでは、引き続き現場の声をもとに、教員の「研究と修養」が実質的に保障される社会の実現を目指していきます。

不登校が認知されるようになり長く経ちました。しかし、今なお不登校の生徒は増えています。さらに、不登校の定義には含まれていませんが、その傾向にある子どもも多くいるとの調査もあります。

これに対して、一概に学校復帰だけを目指すものでない、多様な不登校支援のあり方がされつつあります。今、改めて不登校の現在の課題や実践などについて説明します。

文科省の不登校の定義

不登校とはどのような状態を指すのでしょうか。

文部科学省(文科省)は、不登校を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。

昭和時代では「学校ぎらい」を理由とした欠席を範囲としていましたが、平成10年以降「不登校」という言葉に置き換えられ、「学校に通いたいけど通えない」子どもたちまでを含めるものとなりました。

参考「不登校の現状に関する認識 – 文科省」(文科省,2009年以前公開,2022年10月31日参照)より

参考「生徒指導資料第1集(改訂版)第3章 不登校」(国立教育政策研究所 生徒指導研究センター,2009年3月公開,2022年10月31日参照)より

不登校の現状

2024年度の文科省の調査では、小・中学校における不登校児童生徒数は過去最多の35万3970人と発表されました。前年度からは7,488人、2年前に比べると5万4922人の増加となります。不登校の定義が現在と同じになった平成10年の時点では、小・中学校を合わせて12万7692人でしたが、ここ10年ほどは増加の一途を辿っています。

では、実際の学校の中には、どれくらい万登校の子どもがいるのでしょうか。

小学校では13万7704人で、全体の2.3%の児童が不登校にあたります。1学年3クラスの学校では学年に2人以上いる計算となります。中学校では21万6266人で全体の6.8%です。30人以上のクラスでは1クラスに2人はいる計算となり、学校・教員は必ず考えなければいけない問題であると言えるでしょう。

多くの子どもが直面する不登校について、より詳しく掘り下げていきます。

参考「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文科省,2024年10月31日公開,2025年5月15日参照)より

「隠れ不登校」「不登校傾向」の子どもたちはどれくらいいる?

定義上当てはまらないけれど同様の苦しさを抱える子どもたちもいます。「隠れ不登校」「不登校傾向」などと言われる子どもたちです。

認定NPO法人カタリバによる2023年の調査では、「部分/教室外登校(保健室登校や一部の授業のみに参加する生徒など)」「仮面登校(ほぼ毎日、学校に通いたくないと思っている生徒)」に注目しました。教室に入らなかったり、登校していても遅刻や早退が多かったり、内心では「行きたくない」と感じていたりする中学生が推計41万人いるとしています。これは中学生の約5人に1人が「不登校」または「不登校傾向」に該当することを示しています。

参考「不登校に関する子どもと保護者向けの実態調査」(認定NPO法人カタリバ,2023年12月9日公開,2025年5月15日参照)より

また、実質的には不登校の子どもが教員や学校の判断によって「病気による長期欠席者(長期病欠)」とカウントされている事例も報道されています。

記事によると、行き渋る子どもが頭痛や腹痛を訴える場合、病欠とするか不登校による欠席と捉えるかは、「保護者や担任の判断」(中日新聞)とされ、「不登校かどうかの判断が学校ごとに異なる可能性はあり得る」(熊本市教育委員会,熊本日日新聞による)とも述べられています。

引用「不登校最多、出欠判断の基準はあいまい 学びの場多様化、実態反映せず」(中日新聞,2022年10月28日公開,2025年5月20日参照)より

引用「不登校のはずの娘が「長期病欠」扱い 明確な基準なく、学校が「総合的に判断」 数字に表れない〝隠れ不登校〟も存在か」(熊本日日新聞,2022年12月21日公開,2025年5月20日参照)より

多くの場合、「病気による長期欠席者」という表現からイメージされるのは長期間入院をしている児童生徒が中心かと考えられますが、2013年度の文科省調査では小・中学校における長期入院児童生徒数は全国で2,769人とされている一方で、それから2年後の2015年度の「病気による長期欠席者」は4万1064人と報告されており、約15倍の乖離が見られます(※「病気による長期欠席者」の人数は2015年度調査から公表開始)。

また、近年のデータに限っても、「病気による長期欠席者」は2021年度から2024年度の3年間で5万人以上増加しており、純粋な“病気のみによる長期欠席”としては不自然な推移が見られます。上記の報道等と併せて考えると、本来「不登校」とカウントされるべき子どもが「病気による長期欠席」と報告されていることが示唆されていると言えるでしょう。

参考「長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査の結果(概要)」(文科省,2025年5月20日参照)より

不登校の理由

なぜこれだけ多くの子どもが不登校、またはその傾向になるのでしょうか。

学校側から見た要因

文科省による2024年度の学校に対する調査では、「長期欠席者の状況」で「不登校」と回答した不登校児童生徒全員につき、教職員が当てはまるものをすべて回答する形式をとっています。

同調査によると、小学校・中学校共通して、「学校生活に対してやる気が出ない等の相談があった」の選択肢の回答割合が最も多く、いずれも30%を超えています。ついで「生活リズムの不調に関する相談があった」、「不安・抑うつの相談があった」が25%ほどと多く、「学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた」(15%)と続きました。

学校から見た不登校の要因には、校種を問わず一定の傾向があることがわかりますが、校種や学年によってその実態は様々です。例えば中学校では、進学に伴う学習や生活の変化によっていじめや不登校が増加する「中1ギャップ」が広く認知されています。文科省は小学校高学年教科担任制を導入するなどの対策を打ちましたが、国立教育政策研究所は安易な表現に振り回されず、児童生徒の課題を見据える必要性を指摘しており、中1ギャップという問題の捉え方に注意を促しています。また、高等学校では、2000年以降減少傾向ではありますが中退というケースもあります。留年や通信制への転校など、おかれる状況も多種多様で、実態把握の難しさがあります。

参考「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文科省,2024年10月31日公開,2025年5月15日参照)より

参考「「中1ギャップ」の真実」(文科省,2014年4月公開,2025年5月20日参照)より

参考「高校生にみる不登校傾向に関する研究 : 意識調査を通して」(山下みどり, 清原浩,鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要,2004)より

不登校児童生徒本人や家庭から見た要因

2024年3月には、公益社団法人 子どもの発達科学研究所から文部科学省委託の「不登校の要因分析に関する調査研究 報告書」が発表されました。

不登校のきっかけ要因を学校、家庭、本人それぞれを対象に調査した同資料によると、「学業の不振」、「宿題の提出」については、三者の回答割合が比較的近い値となりました。一方で、「いじめ被害」、「教職員への反抗・反発」、「教職員からの叱責」等については、教師の回答がわずか2~4%であるにもかかわらず、児童生徒・保護者は20~40%が回答するなど、割合に大きな差がみられました。

また、「体調不良」、「不安・抑うつ」、「居眠り、朝起きられない、夜眠れない」といった心身不調・生活リズム不調についても、児童生徒や保護者の60~80%が回答しているのに対して、教師の回答割合はいずれも20%未満と、低く留まりました。

不登校については様々なケースがあり、また一つのケースでも複合的な要因があることも多いため、唯一の原因を特定することはできません。教職員に対する調査だけでは視点に偏りが生じうるため、現場で児童生徒の個別の事例に向き合っていく必要がある一方で、不登校児童生徒本人や家庭の実態把握が今後ますます重要になりそうです。

参考「文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究」(公益社団法人 子どもの発達科学研究所,2024年3月公開,2025年5月15日参照)より

不登校児童生徒の学ぶ選択肢とその実態

増え続ける不登校への対応として、国や教育委員会等ではどのような施策がとられているのでしょうか? また、実際に不登校になった子どもや家庭にとっては、現状どのような選択肢があるのでしょうか?

文科省の「不登校」に対する取り組み

多様な要因・背景から、結果として不登校状態になっているため、「問題行動」と判断してはならないという認識があり、文科省は2019年の「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知で、

「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。

としています。必ずしも学校への復帰をゴールとはしておらず、学業の遅れや進路選択の際の不利益を被りかねないことなどのリスクも指摘しつつも、多様な関係機関との連携、家庭への支援を基本的な考え方としています。

参考・引用「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(文科省,2019年10月25日公開,2022年10月31日参照)より

COCOLOプラン

2023年3月には「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」が発表され、不登校により学びにアクセスできない子どもたちをゼロにすることを目指して、

- 不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える

- 心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する

- 学校の風土の「見える化」を通じて、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする

という方針を示しました。具体的には、不登校特例校(学びの多様化学校)や校内教育支援センターの設置促進、1人1台端末を活用した心や体調の変化の早期発見の推進、教師やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどから成るチーム学校による、早期支援の強化等が目指されることとなりました。

2023年6月に閣議決定された教育振興基本計画において、各都道府県・政令指定都市で1校以上を設置し、将来的には全国で300校の設置を目指すことが決定されました。また、同年8月に不登校特例校は「学びの多様化学校」へと改称されました。

参考・引用「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)(文科省,2023年3月31日公開,2025年5月15日参照)より)

参考「第4期教育振興基本計画」(文科省,2023年6月16日閣議決定,2025年5月15日参照)より

教育機会確保法

不登校に関連する法律としては、2016年に教育機会確保法が施行されました。これは、不登校児童生徒を対象とする教育の機会の確保を推進しようという法律で、学校環境の整備、民間団体との連携などを自治体に求めています。

フリースクール等民間団体の支援については直接的に内容としては盛り込まれませんでしたが、不登校児童生徒の状況に応じて「フリースクールなどの民間施設」と連携したうえで「多様な教育機会を確保する必要がある」と明示されています。

参考「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について」(文科省,2016年12月22日公開,2025年5月20日参照)より

参考「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(文科省,2019年10月25日公開,2025年5月20日参照)より

支援機関で学習する児童生徒の出席の扱い

学校外の機関で学ぶ場合、出席の判断はどのようになるのでしょうか。

文科省は学校外の機関での学習が出席に認定されるための要件を「保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。」「当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。」など複数まとめています。

しかし、「適切な支援を実施していると評価できる場合,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。」とされ、判断は校長裁量となっています。全国に共通するような明確な基準は示されておらず、運用実態は自治体ごと、学校ごとに大きく差がある状況です。

参考・引用「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)(別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(文科省,2019年10月25日公開,2025年5月20日参照)より

フリースクール

文科省は、「一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設」と定義しています。民間の運営による主体性・自主性によって、規模や活動内容は多岐に渡ります。カリキュラムや授業があるところもあればないところもあり、公教育と異なる教育理念や教育方法を採り、学校への復帰にこだわらない団体もあります。比較的少人数で、それぞれが自由に過ごしたり、子ども中心の活動や学習のサポートなどを行っている場合が多いです。

参考「フリースクール・不登校に対する取組」(文科省,2022年10月31日参照)より

教育支援センター

教育支援センター(旧称:適応指導教室)は、学校生活への復帰を目指しその支援をするために設置されている施設です。以前は学校以外の場所に設置されていることが多かったのですが、近年は「校内教育支援センター」として、学校内の空き教室等に設置されることが増えています。個別の学習支援の他、スポーツや芸術、調理体験や自然体験など集団での活動もされています。

参考「「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果」(文科省,2019年5月13日公開,2025年5月20日参照)より

教育支援センターの実態と問題点

教育支援センターは2023年時点で1743カ所設置されており、そのうちの1704カ所が市町村教育委員会による設置となっています。ただし、2023年度で教育支援センターを活用できている割合は、不登校児童生徒の8.8%にとどまり、ニーズに答え切れていない現状です。

また、以前より減ってきてはいますが、「社会的自立」が重要という文科省に対し、「学校復帰」を目標にしてしまっている適応指導教室が多いことが課題とされています。原因は職員に退職教員が多いことなどが挙げられています。

参考「「教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査」結果」(文科省,2019年5月13日公開,2025年5月20日参照)より

校内教育支援センター

校内教育支援センターは、教育支援センターの機能を各学校内に持たせたもので、「スペシャルサポートルーム」や「校内フリースクール」などとも呼ばれています。2024年時点で全国の46.1%の公立小・中学校に設置されており、文科省の事業により今後も拡大していく見込みです。

参考「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」(文科省,2023年11月17日公開,2025年5月20日参照)より

学びの多様化学校

学びの多様化学校(旧称:不登校特例校)は、学校と同じように出席扱いになる教育機関です。2025年11月現在、全国に58校の学びの多様化学校が設置されています。それぞれに特色のあるカリキュラムや教科を編成しており、不登校経験や、不登校傾向のある児童生徒でも学びを継続しやすい仕組みとなっています。

熱心な取り組みもあり、例えば星槎名古屋中学校は、教師全員がカウンセラーの資格を持っています。共感理解教育を掲げ、生徒もコミュニケーションや心理学を学ぶことができ、生徒同士で助け合える「ピア・チューター」の育成も行っています。

岐阜市立草潤中学校では、個に合わせた多様な学び方を徹底されています。オンライン学習によって家や学校内のさまざまな場所で学習ができ、日々の過ごし方や担任まで個々に応じて見直し、変更することができます。

参考「不登校特例校の設置者一覧」(文科省,2022年更新,2022年10月31日参照)より

参考「学校ブログ 12期ピアチューター研修(養成講座)が行われました!」(星槎名古屋中学校,2022年8月27日公開,2022年10月31日参照)より

参考「注目の不登校特例校「学校らしくない」草潤中の今」(東洋経済オンライン,2021年12月7日公開,2022年10月31日参照)より

支援機関で学習する児童生徒の評価の扱い

これまで、教育支援センターや民間フリースクール、自宅等での学習を適切に評価に反映することが非常に難しい状況が続いてきました。

しかし、2024年8月の「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」という文科省の通知において、不登校児童生徒に対する支援を強化し、学校以外の支援機関や、自宅でのオンライン学習の学習成果の適切な評価への反映が目指されることとなりました。

学校現場と、フリースクールをはじめとした支援機関が、今後どのように連携や情報共有を深め、子どもたちの学びを保障していくのか、模索が続けられています。

まとめ

不登校という社会課題に対し、社会的な認知も進み、教育機会確保法が制定されたことで学校や民間団体と学校や行政との連携が始まりました。

しかし、不登校傾向も含めると60万人以上と言われる子どもたちの数に対し、公的機関・民間機関を合わせても「学校にかわる居場所・学びの場」は足りておらず、学習権が保障できていないことが大きな課題です。

社会的自立を目標として、多様な選択肢のもとで子どもが学ぶためには、様々な機関の立ち上げや相互の連携が必要です。フリースクールでの学習が出席・単位として認定されたり、教育支援センターの設置が進み学校を中心としない学習の支援が整備されたり、学びの多様化学校の設置の拡大がなされることなどが求められています。また、これらは現在の学校が、不登校状態にある子どもたちを包摂できていないということでもあり、学校がもっとインクルーシブなものになる余地はまだあります。

不登校であっても様々な場所や方法で学ぶことができる「学びの選択肢」が拡大され、そもそも不登校にならなくていいように既存の学校が変容していく、その両輪が回り、噛み合っていくことが求められています。

関連記事

【教職員アンケート】不登校児童生徒の成績評価問題

【保護者×教員対談】不登校をめぐる学校と保護者のコミュニケーション

【インタビュー】不登校だった子どもが変化。担任のアプローチは?

【学校の外部連携】フリースクール運営者から見えること

2024年に大分県玖珠町に開校した「くす若草小中学校」は、公立小中一貫校として九州初の学びの多様化学校です。不登校を経験した子どもたちが安心して過ごせる学校を目指すこの「若草」では、学びの出発点として「大人も子どもも全員が違う」という前提を大切にしています。今回は「多様な子どもがそのままいられる学校とは?」をテーマに、くす若草小中学校の教員と校長、そして教育現場を見つめる3人が語り合った内容をお届けします。

※本記事は2025年9月14日に大分県由布市で開催されたイベント〈主催:Happy Education・School Voice Project〉の様子をもとに構成しました。

今回お話ししてくださった3人

小原猛さん(たけしさん):くす若草小中学校校長

1969年大阪府堺市生まれ。5歳の時に両親の離婚をきっかけに別府市内の母子生活支援施設で幼少期を過ごす。大阪教育大学「小学校教育(夜間)5年専攻」を卒業後、臨時講師の期間を経て、1997年から小学校教諭として杵築、別府両市で勤務。2006年から18年間、別府市教育委員会などで教育行政などに携わる。2024年4月から現職。学校では「たけしさん」と呼ばれている。

脇こなぎさん(こなちゃん):くす若草小中学校教員

1995年大分県日出町生まれ。3人兄妹の真ん中。父は高校教員。母の影響で小学2年生から大学4回生までバドミントンに打ち込む。大学卒業後、2020年から教員。前任校では全校児童1000人超の大規模小学校で4年担任と特活主任を担当した。今の公教育の在り方、働き方に課題を感じ、オランダの学校視察へ参加。大人も子どもも幸せな学校の在り方を模索したいと思い、開校初年度からくす若草小中学校(学びの多様化学校)で勤務し「こなちゃん」と呼ばれている。

武田緑さん:School Voice Project理事/学校DE&Iコンサルタント

学校における【DE&I(多様性・公正・包摂)】をテーマに、研修・講演・執筆、ワークショップやイベントの企画運営、学校現場や教職員への伴走サポート、教育運動づくり等に取り組む。また、民主的でインクルーシブな学校教育の実現のためには学校現場のエンパワメントが必要との思いから、全国の学校教職員らと共にNPO法人 School Voice Project」を立ち上げ、現在は理事兼事務局長として活動に従事している。 / 著書『読んで旅する、日本と世界の色とりどりの教育』(教育開発研究所)、共著『「これくらいできないと困るのはきみだよ」』(東洋館出版)

性格や特性を熟考してグループ編成

多様な子どもたちがそのままいられる学校にしていくためにくす若草小中学校(以下「若草」)ではどんな取り組みをしていますか?特別な仕組みがあるのか、それとも教員のマインドによる部分が大きいのか、いかがでしょうか。

教育課程については「対話・野遊び・探究」という新設教科があり、従来の枠組みと少し違っているところもあります。でも多様な子どもの違いを認め合うという点では、特別な仕組みはありません。若草は公立学校なので、6年生の子は6年生というように当該学年の授業内容を押さえることは必須です。3年間で3年分を見ればよい、といった幅を持つことが制度として認められていないのはすごく苦しいところです。例えば6年生であっても、1年生から学校に行っていない場合もあります。足し算も掛け算もわからない子にいきなり少数の掛け算や分数は到底できない。そこで、ベースに復習を入れながら当該学年の授業をしていますが、対応は大人のマインドセットによるところが大きいですね。

学校長としての私の役割は、教職員ひとりひとりが生き生きと働けるように後方支援することだと考えています。多様な子どもたちとどう関わるかというところは、大事なのは大人のマインドセットだと思います。私たち大人の考え方に必要以上にこだわる教育観は変えた方がいいと思っています。

障害者運動の中で出てきた「個人モデルと社会モデル」という考え方があるんです。個人モデルをベースにした考え方では、例えば車椅子の人が移動に困っている場合「この人の足が動かないから困っているんだな」と、困りごとの原因をその個人に求める。そうすると、足が動くように手術やリハビリをしましょうとか、どうにもならなければ家族に車椅子を押してもらってくださいという話になります。でも、要因は社会環境の側にあると考えると「エレベーターをつけましょう」となる。人ではなく、バリアに注目して、社会や環境を変えようという考え方が社会モデルです。若草はいろんな子たちにとって居心地のよい環境になっているとしたら、従来の学校にあるいろんなバリアが取り除かれているのかなと感じます。以前は学校に行くのが難しかった子たちが、通えるようになった背景にはどんなものがあると感じていますか。

小学校の算数の授業でいうと、通常だと5年生は一斉に5年生の内容をします。でも、同じ5年生でも学校に通えていた子と全く行けなかった子では進度が全く違う。ですから若草では個別に対応しています。それにプラスして、それぞれの性格や特性に応じてメンバー構成を考えています。例えば性格上、周りの子と比較して自分ができていないことをマイナスに捉えてしまう子どももいれば、学習面では厳しくても前向きに自分のペースでできる子もいます。自分ができるようになったことにフォーカスできるよう、グループ編成にはこだわっています。

全員が違うという前提からスタート

学びの多様化学校ではない学校にも、もっと手前の学年でつまずいている子もいれば、板書を取るスタイルの授業がしんどい子もいますよね。そろっていないのに、そろっているものとして動かしているから矛盾が生じる。若草は全員が違うという前提をスタートにするから、子どもたちからすると精神的負荷が低いところがあるのでしょうか。

そうかもしれません。前の学校までは、大人の価値観の型に子どもをはめ込んでいたと私は感じています。何年生になったらこれをしなくちゃいけないとか、この時間はこれをするとか、整列はこうあるべきだとか。「普通ってこうだよね」という価値観の型があるために、子ども大人も苦しんでいました。例えばドリル。私は前任校では、書くことが苦手な子にも書かせていました。購入したものだから、必ずやらせなくちゃいけないという思いが強かった。でも、若草では紙に書くかタブレットで打つかということも、子どもが自分で選ぶことができます。そういったこともあるからか、他の子に対して「ずるい」などという声は一切聞いたことがないですね。

若草の教育活動は「選択肢があるか、自己決定をしているかどうか」ということがキーワードになっています。そこはブレずにここまで1年3カ月、日々工夫改善しながら進んでいる。毎日学校に来ることができるバラ色の学校やと思ったら大間違いで、そんなことはないんです。やっぱりリズムが整わなかったりとか、行きづらい気持ちが出てくる子もいる。そんなときにもその子に自己責任として転嫁せず、先生が「じゃあこんなやり方はどうかな」などといった選択肢を提供することを考えています。

呼ばれたい名前は自分で決めている

「自己選択・自己決定」というワードが出ましたが、具体的にはどんなシーンでどんな選択や決定ができるのでしょうか?

たけしさんが「たけしさん」と呼ばれているように、まず呼ばれたい名前と自分が学ぶ場所の選択肢を子どもに提示して、自己決定してもらうようにしています。それから、その時間に勉強したい場所を決めてもらっています。「名前は何でもいい」という子もいますが、それでも「呼ばれたい名前を言ってほしい」と伝えます。自分や周りに対して無関心だった子や、意思がない子、考える経験をあまりしてこなかった子たちもいます。そういった子どもたちが「私は何と呼ばれたいんだろう」と自分のことを考えるきっかけになると考えています。

学びたい場所を決めるというのは、どこでもいいんですか?

どこでも。外でも。グラウンドでも。

私の机でも。笑

校長先生の机で勉強したいっていうのもありなんですね!基本的には個別の内容をやっているから、同じ空間にいる必要性はそれほどないというイメージで合っていますか。

教科の学習は学年で一緒にすることも多いですが「次、6年生の社会どこでするー?」と聞いて、図書館にするとかお座敷の部屋でするっていうのを決める感じですね。自学の時間が週に3回あって、その時間も個別の学びなので、個人がやりたい場所でやっています。中には体育館の倉庫の中が一番落ち着くという子もいます。跳び箱の上で勉強するとか。自分が一番落ち着ける場所を子どもたちも探しながら「あ、ここだ!」みたいな場所を見つける。

私は海外の教育現場を見に行くスタディツアーを企画しています。、ヨーロッパの学校に行って特に衝撃だったのは学ぶ空間のデザイン。廊下にソファーやテーブルがあって、そもそも選択肢がある環境になっていました。廊下の靴箱の上でパソコンを膝の上に置いて3人並んでパソコンを開いてる高学年ぐらいの子がいたので、私はまず担任の先生に「あれはいいんですか?」って聞いたんですけど。笑 「学べていればいい」というお返事でした。やっぱりひとりひとりが自分に合う学び方とか、自分が集中できる空間の違いがありますもんね。それぞれが違うから、選ぶことができる。

大人のみなさんにもそれぞれ自分が一番居心地がよくて、集中できる場所があると思うんです。子どもたちにもそういった居場所があるという前提に立ったときに、やはりいろいろな環境を準備しておかなきゃいけない。そういったことは学校で常々話しています。

満たされなければ“指示”は通らない

自己選択と自己決定をどこまで求めるか、どこは緩めるかというポイントを見極めることはけっこう難しいですよね。そのポイントは決めて対応していますか?それとも調整していますか?。

かなり調整しているかも。決めることがストレスになるという子もいますし。そういう子には最初は「一緒に考えようか」と言って、だんだん自分で決める方向性に持っていきます。選択肢は最終的には子どもが持ってほしいという思いがあるので、すべて大人が決めるというわけではないですけど。その子の現在地やその日のコンディションによっては、こちらから提案することもあります。

基本的なところでいうと、安全とか命に関わることについては一歩たりとも譲りません。でも、それ以外では自由だったり、満たされたりする状況を作ってあげたい。「今は静かにしよう」という雰囲気を子どもに分かってもらうには、それ以前から、同じくらいの振れ幅で、褒めたり認めたりしていないと伝わらない。満たされていなければ、子どもは静かにしないと思うんです。例えば、うちの体育館はバドミントンのネットを出しっぱなしなんですよ。それはなぜかというと、出しておいた方がいつでも運動できるから。通常、一般的な考え方でいけば、運動するときには準備をして活動をして片付けをするのが当たり前とされています。でも、私たちは教職員で話し合って遊ぶことと体を動かすことを最重点にしようという結論を出した。体を動かすことや、認められることで満たされたら子どもたちは片付ける。また別の活動でスペースが必要な状況になったときには片付けを始めるんです。

若草の先生たちも前任校では「ルールを守れ」「出したものは片付けろ」と言ってきたんですよね。だから最初は「ルールがない」ということに対して私たち大人はすごく怖かった。でも、子どもが来なくなったら意味がないという前提がありましたし。正直「これが正しい」という思いで規制を外したのではなくて、ゆるくしないと子どもたちが来なくなるんじゃないかという気持ちもありました。でも、去年1年間やってみて、子どもって満たされたり、こちらが心から信頼して委ねたときに、絶対外れたことをしないと確信しました。よく大きな叫び声を上げていた子がいて、普通だったら注意してしまうけど、その子は何か理由があって叫んでいるんだろうなと思う。「静かにしなさい」と言うべきかどうか悩みましたが、結局「言わない」という選択肢を先生たちがみんなで取りました。すると、叫び声はだんだん収まっていったんです。

若草の素敵なところは、子どもに責任を求めるんじゃなくて、何か理由があるんじゃないかと(思えること)。例えば、車からなかなか降りない子に対して「昨日家で何かあったんと違うか」というふうに考える感性は教員にとって大事ですよね。

チーム担任制のデメリットとメリット

自己選択・自己決定など、子どもの自己肯定感を育む関わりを生むための学校としての軸がどうやって決まっていったかということも気になります。また、軸を決めたとしてもひとりひとりが違う先生たちの中で腑に落ちて対応することは、簡単ではないと思います。その辺りはどのように共有していますか。

みんな意思が一緒で仲が良くて「たけしさんが目指すビジョンの通りに頑張ります」みたいな大人がうちの学校の職員だったら、僕はたぶん気色悪い(笑)。大人もでこぼこであるということを踏まえて、基本的なことについては研修を組んでいます。だけどそれが腑に落ちるかどうかは、私は、関係性やと思う。関係性を作ることによって学びの深まりが変わってくると考えています。シンプルな仕掛けを設けたのは、4月1日。人事異動で初めて出会った大人同士、みんな緊張するでしょう。その空気感を変えるためにしたのは「私の名前は小原猛です。たけしさんって呼んでください」という声掛けです。そうすると、何人かの人が呼ばれたい名前をいうときに「小さいときにそう呼ばれていて、うれしかったから」とか言って、その名前で呼ばれたい理由を教えてくれた。そうしたらもうその時点でその人の名前を呼びやすくなるんです。そうやってお互いの関係性を少しずつ噛み合わせながら、目指すことを共有して、お互いの価値観の違いは埋めていく。そんな日々ですね。

率直にいうと、私はチーム担任制に難しさを感じています。以前の学校では基本的な学級運営は個人個人に任されていました。若草のチーム担任制は、小学部の子どもたちを大人4人で見ていて、中学部も大人5人で見ています。それぞれの先生が自分の考えを持っている中で、最上位目標に向けて折り合いつけていくにはどうしたらいいか、悩みます。教員って合意形成の経験が少ないな、私には折り合いをつけていく経験が少なかったんだなと思いました。経験や年齢や、価値観が違う大人が集まって一つのことをするためには、対話力が必要になってくる。対話を可能にするのは、たけしさんが言うような関係性。うちの学校には「何を言っても大丈夫」というのは、ベースとしてはあります。だけど「相手に伝わるようにどう言えばいいかな」とは思う。私は1学期、葛藤しました。

チーム担任制については、今こなちゃんが話した状況はまさしくデメリットに近いと思います。ただ一方で、僕は子どもから見たときのチーム担任制にメリットがあると思っているんです。子どもから見て「あの先生に話したい」という人が学級担任という1人に限られたもの、という固定概念を変えた方がいいと考えています。でも一方で大人のサイドから見たときにはデメリットがあるのは十分わかる。

公立学校の学びがもっと多様であれば

デメリットもあってとても大変だとは思うのですが、大人にとっても「どうしたら伝わるんだろう」と考える経験ができることは、大事なことでもあると感じました。最後におふたりとも、ひとことずつお願いします。

今、学びの選択肢が充実してきていて、オルタナティブスクールやフリースクールも選択できるようになってきました。それはすごく素敵なことだと思っています。その一方で、そういった場所に通う選択肢を選ぶことができない子もたくさんいるのが現状です。自分の家から通うことができる公立学校が多様であれば、もっと子どもが居やすいんじゃないかなと思います。大人にしてもそうです。病休者も増え、苦しんでいる先生たちも見てきました。みんなでこぼこがあるという前提に立ったとき、多様な学びの学校があるというのは先生たちにとっても救いになるし、いいきっかけになるのではないかと思っています。

若草は不登校特例校ですから、子どもたちはいわばカミングアウトして通ってきています。私自身も、両親の離婚に伴って母子生活支援施設という、かつての母子寮で暮らしました。そういう経験もあって、「もっと生きづらさを話してもええよ」っていう状況に進めたらいいと思っています。うちの学校の子どもたちや親御さんの様子を見ていても「先生あのね」と話をしてくれるようになってきています。これからもカミングアウトしやすい社会にちょっとずつ向かっていけたらいいなと思っています。

多様化学校であるという点で登校時間や教育課程など、柔軟にやりやすい面はあるにせよ、それ以外の学校でもできることがあると感じました。特にマインドの持ち方や細かい日々のやり方に関しては、いろんな学校で取り入れることができると思います。これからも学び合いながら、前に進んでいけたらいいなと思っています。本当にありがとうございました。

くす若草小中学校とは?

2024年に大分県玖珠町に開校した、公立の小中一貫校としては九州で初の学びの多様化学校。25年9月現在、小学部11名・中学部10名の計21名が学んでいる。教職員数は13名。「みんなが主役の学校」を学校教育目標とし、子どもと大人が一緒になってつくる学校を目指している。

Happy Educationとは?

「みんなが笑顔で幸せになれる教育って?」をベーステーマに対話しながら考える有志の会。大分県ゆかりの教職員や学生・地域の保護者がメンバーとなり、約2年前から始動。大人も子どももウェルビーイングな形で過ごしていける社会を目指し、北欧などの海外視察報告会や座談会・ワークショップを開催している。

NPO法人School Voice Projectとは?

「学校現場の声を見える化し、対話の文化をつくる」をミッションに、100名を超える現職・元教職員メンバーの参画によってスタート。一人ひとりの教職員が日々働きながら感じ考えていること=「学校現場の声」を見える化し、課題解決へとつなげるための組みとして、WEBアンケートサイト「フキダシ」・WEBメディア「メガホン」・教職員のオンラインコミュニティ「エンタク」の運営、さらに政策提言・ロビイング活動に取り組んでいます。 https://school-voice-pj.org

沖縄県うるま市の公立小学校に勤める親田拓之さんは、2024年度から校内研修(副)主任として、教員が主体的に学び合える仕組みづくりに取り組んできました。

前編では、「嘆きの共有の場」や「人生の道」といった取り組みを通じて、教員同士の関係を深めていくプロセスを紹介しました。後編では、そこで生まれたつながりが校内研修にどう活かされているのか、具体的な実践に焦点を当てていきます。

先生それぞれの「やりたい」から始まるプロジェクト型研究

——— もう一つの取り組みである「プロジェクト型研究」は、どのように生まれたのでしょうか?

「人生の道」や「嘆きの共有の場」などの対話の場をつくっていく中で、「私はもっとこんなことがやりたい」という声が出てきたんです。ただ、先生によって大事にしていることや関心はそれぞれ違いますよね。なので、ニーズを汲み取って、「自分の関心ごとを中心に学び合う『プロジェクト型探究』として取り組んでみませんか?」と提案したのが始まりです。

——— なるほど。ここでも先生方の思いを出発点にしたわけですね。どのように探究するテーマを決めていったのでしょうか?

それぞれの先生方がテーマを選ぶまでのプロセスは、丁寧に行っていきました。まずはアンケートを取って先生方の関心をリサーチし、そこから十数のテーマに整理しました。その後、先生一人ひとりが興味のあるテーマを3つ選び、その理由ややりたいことを書いてもらいます。さらに、ワールド・カフェのように同じテーマを選んだ人同士で模造紙を囲み、思いを聴き合う時間もつくりました。そのようなプロセスを経て、最終的に自身が探究するテーマを決めてもらいました。

今年度(2025年度)から、特別支援や哲学対話、自由進度学習、異学年交流、ICT、道徳など、それぞれが自分の関心のあるチームに所属して活動しています。

※ワールド・カフェ:カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、参加者が少人数のテーブルで自由に意見交換を行い、定期的にメンバーをシャッフルしながら対話を深める話し合いの手法

——— 具体的に、どのようなことをするのでしょうか?

私が所属している「哲学対話チーム」では、ある先生がふと「幸せって何ですかね?」と問いかけたことをきっかけにみんなで語り合ったり、また別の先生が「『嫌われる勇気』という本がすごく良かった」と話してくれたことをきっかけに、皆で読んで感想をシェアしたりもしました。こうした時間は、これまでの学校にあった「当たり前」を問い直すきっかけになっています。

また、「異学年交流チーム」では、学年の違う6クラスで縦割りグループをつくって活動する実践をしています。まずは、カードゲームやボードゲームなどで遊び、子どもたち同士の関係づくりから始めていました。そして、関係性が出来てきた頃に、算数を一緒に学ぶ時間もつくろうと試みています。「特別支援チーム」では、子どもたちの自立活動を充実させるために個別の支援計画を丁寧に作ったり、講師の方を学校に招いて新たな領域を学び、実践したりもしています。

活動の頻度は月1回のチームもあれば月2回集まるチームもあり、それぞれに委ねています。やりたい思いを持っている先生が中心となって進めているので、自然と学び合いが広がっていますね。

7月には各チームごとに中間発表をしたのですが、もう本当に感動しました。正直、最初はどこまでかたちになるか不安だったんです。でも、実際はそんな不安が無駄だったと思えるくらい、価値のある時間になりました。どこも発表時間として決まっている10分を超えてしまうほど熱がこもっていて、私が「時間です!」と止めなければいけなくて(笑)。これまでの「与えられたものをやるだけ」の校内研修とはまったく違って、先生たちが主体的に動いている姿にワクワクしましたね。

——— すごい変化ですね。

そうなんです。ある先生は、他の業務との兼ね合いもあって忙しい時期に、「正直、追い込まれています!笑」と困りながらも笑顔で言ってくれる場面もありました。それを聞いた周囲の人が、「そうだよね。頑張ろう!」と共感したり励ましあったりする姿もあって。もちろん、一人ひとり大変さやモチベーションは違うと思いますが、そんな風に、自然と自身の状態を共有する空気が生まれてきたと思っています。

ただ、今年度(2025年度)から新しく赴任された校長に校内研修の取り組みを伝えたときには、正直あまり良い反応ではなかったんです。せっかく前向きな雰囲気ができてきたのに、またゼロからやり直さないといけないかもしれない――4月は、そんな不安を抱えていました。

それが、7月の中間発表のあと、校長が「来年度の校内研修もこれでいこう!」と言ってくださったんです。「先生たちが主体的になると、こんなに変わるんだね」と。

「つながり」が先生を支える土台になる

——— 今後は、どのようなことに取り組んでいきたいですか?

そうですね。校長もこの研修を前向きにとらえてくださっているので、大枠は今年度と同じようなかたちになると思っています。

ただ、その前に必ずやりたいのは、今年度の振り返りです。「今年やってみてどうでしたか?」「次はどんなことをしてみたいですか?」と、一人ひとりの先生の声を丁寧に聞いていきたいですね。新しく赴任する先生も含めて、ちゃんとヒアリングをして、チームとして次の一歩を決めていく。「こちらが勝手に決める」のではなく、みんなでつくっていくことを大切にしたいと思っています。

——— 最後に、教職員の働く環境をよりよくしたいと思っている読者の方に、メッセージをいただけますか。

やはり大切なのは「つながり」だと思います。隣にいる先生同士が安心して、ありのままの自分でいられること。それが何よりも強い土台になります。大きなことを始めようとしなくてもいいんです。

まずできる一歩は、先生同士で自分の気持ちや体験を語り合える場をつくることだと思います。例えば、これまでの人生のアップダウンを振り返って共有したり、最近のしんどさやモヤモヤを「嘆き」として打ち明けたりする。そんな時間を意識的に設けるだけで、相手の背景が見えてきて、「この人も同じように悩んでいるんだ」と気づける。そこから自然と安心感や信頼関係が生まれてきます。

内容や方法は学校によって違っていいと思います。大切なのは、ただ安心して話せる時間を確保すること。その空気があるだけで、先生たちは前に進む力を取り戻していけると思っています。

学校現場で働く先生たちは、日々子どもたちと向き合う一方で、自分自身のことを語る機会はなかなかありません。

「自分の弱さを嘆く場があれば、つながりが生まれ、チームは前に進み出す」

そう信じて実践を重ねてきたのが、沖縄県うるま市の公立小学校で校内研(副)担当を務める親田拓之さんです。

校内研(副)担当として2年目を迎える今、親田さんが校内研主任の先生とともに進めているのは「嘆きの共有の場」と「プロジェクト型研究」。どちらも、先生たちが安心して本音を出し合い、主体的に学び合えるようにと工夫された取り組みです。

それらはどのように生まれ、学校にどんな変化をもたらしているのでしょうか。その背景と取り組みについて、お話を伺いました。前編と後編に分けて、お届けします。

休日の職員室が、“憩いの時間”だった

——— どのようなきっかけで、校内研修を担当することになったのでしょう?

前任校での経験が大きかったですね。小規模校で、人の距離も近くて。子どもの声を聞いて、それを翌年度の学校運営に反映させるような仕組みをつくることもできました。子どもと先生と地域が、一緒に学校をつくっている。そんな実感が強くて、本当に楽しかったんです。

なので、異動で今の勤務校に赴任したときは、「学校を変えてやる!」と意気込んでいたのですが……正直、空回りでしたね。子どもの声はなかなか拾えないし、自分のやりたいこともうまくできない。しかもコロナ明けで、子どもたち同士も隣りの子とあまり話さないような状態でした。

それで、気づいたんです。「まずは先生たちとつながらなきゃ」と。もちろん子どもとの関係も大切ですが、この学校では先生たちとつながることから始めないと前に進めないと感じました。

——— なぜ、先生との関係性に意識が向いたのでしょう?

私は土日もよく学校に行っていたのですが、決まって顔を出す先生が何人かいたんです。あるとき、その中の1人が「しんどいんですよね」とこぼしたら、別の先生が「私もなのよ」と返したんです。その先生は、私から見れば「すごくできる先生」だったので、その言葉には驚きました。さらに別の先生からも、しんどさや上手くいかなさを耳にするようになりました。

そうやって弱さを共有できるのが、私にとっては“憩いの時間”でした。土日に少し話すだけで「しんどいよね」とお互いに言い合える。それで、生き延びていたんです。

この経験を通じて、職員同士が悩みを共有し合える「嘆きの対話」の大切さに気づきました。そして、「もっと深く対話について学びたい」「対話を通して支え合える関係を築きたい」と強く思うようになりました。それで、「対話の場をつくりたい」と校長に直談判したんです。校長は賛同してくれて、校内研修を担当させてもらうことになりました。

——— 校内研修の新たな実践が始まったのですね。

そうです。ただ、一部の先生からは「対話なんて、必要あるの?」という反応もありました。そんな状態から始まったんです。

「おしゃべりがしたい」から始まった、対話の場

——— 対話の場をつくることに対して、不安を感じる声もあったのですね。そのような状況の中で、何から始めたのでしょう?

まずは先生たちに「次年度、校内研修で何をやりたいですか?」と聞いてみたんです。具体的な意見がなかなか出ない中で、あるベテランの先生がポツリと「私はもう、おしゃべりがしたいわ」と言ったんです。その瞬間、「来た!」と思いましたね。「おしゃべり、いいですね! じゃあ、おしゃべりしましょう」と即答しました。そして「来年度の校内研修は、おしゃべりです」と宣言してしまったんです(笑)。

ただ、先生方がイメージしていた「おしゃべり」は、職員室の奥の給湯室でお菓子をつまみながら雑談する感じ。もちろんそういう時間もいいのですが、私はそれを「対話」として、もう少し意味あるかたちにできないかなと思ったんです。

そこで、SEL(Social and Emotional Learning:ソーシャル・エモーショナル・ラーニング)をベースとしたプログラムを全国の学校や大学に導入する支援をしている「株式会社 rokuyou(ロクユウ)」さんに連絡をしました。知人がメンバーの1人だったこともあり、以前からrokuyouさんのされていることに興味があったんです。

「次年度、校内で対話の場を本格的につくりたいので伴走をお願いできませんか?」とお願いすると、ありがたいことに快諾してくださり、翌年度(2024年度)4月からrokuyouさんに伴走してもらうことが決まりました。あのときに一緒に動いてくださったことには、本当に感謝しています。

先生方には、「4月からrokuyouさんに伴走に入ってもらいます!」と、半ば強引に伝えました。もちろん「外部の人が入るの?」「ろくゆうって何?」という不安の声もありましたが、ともかくスタートラインには立つことができたんです。

——— 先生の声を拾いながら、いろんな方の協力を得て進めていったのですね。ただ、民間企業に依頼するには予算が必要ですよね。そこはどうやったのでしょうか?

本当にラッキーだったんです。ちょうどその頃、rokuyouさんも「学校現場に入って、SELの実践の場をつくりたい」と考えていたんです。さらに、財団からの支援もあり、活動資金を持っておられました。

もちろん、学校として無料で伴走をお願いするわけにはいかないので、一部はうるま市の予算で支払うことになりました。資金面の後押しがあったおかげで、rokuyouさんに入ってもらうことができたんです。

“先生”を外して、人として語り合う

——— それで2024年4月から、新しい校内研修がスタートしたわけですね。具体的に、どんなことをしたのでしょうか?

まずは、先生同士の関係づくりとして、4月に「人生の道」というワークを行いました。これまでの人生でのアップダウン――「このときは調子が良かったけれど、ここで落ち込んだ」などをワークシートに書き出し、4人1組で語り合うんです。ここでは、教員としての経験だけでなく、自分自身の人生の歩みや心の浮き沈みを抵抗のない範囲で語ります。

先生たちは普段、子どもや学級のことを語る機会は多いのですが、自分自身の人生を語る場はほとんどありません。だからこそ、先生という肩書きを外した“人”として、まずはつながってほしかったんです。

さらに、先生たちが疲れを感じやすい6月と10月には、「エンパシーサークル(共感サークル)」を実施しました。これは非暴力コミュニケーション(NVC:Nonviolent Communication)の実践方法のひとつで、輪になって座り合い、互いの気持ちや大切にしていることに耳を傾け合うように対話をしていくんです。

rokuyouさんが開発された「感情対話カード」を使いながら、自分の今の気持ちを表す「疲れている」「悲しい」「楽しい」などのカードを選び、それをもとに話していきます。聴き手はアドバイスをせず、ただ聴き切ることに集中します。その後、周りの先生たちが「この感情の背景には、こんなニーズがあるのでは?」と、カードを通して話し手に伝えていきます。

——— この時間には、どのようなねらいがあるのでしょう?

人と人がつながるとき、もちろん「楽しい」「嬉しい」といった感情の共有は大切です。でも、実は「悲しい」「不安」といった痛みの感情を分かち合うことでも、深いつながりが生まれると思っています。

むしろ、そこにこそ人を結びつける力があると感じるんです。先生たちも子どもたちも、本当はどこかに痛みを抱えていることがある。その部分を安心してさらけ出せたとき、初めて「信頼関係」が生まれ、「同じチームとして前に進める」という実感が湧いてくるんです。

なので、対話の場ではあえてその「痛み」に焦点を当てています。シンプルですが、自分の感情に気づき、それを言葉にし、周りに受け取ってもらう。その経験が「ここでは嘆いてもいいんだ」という安心感を育ててくれるんです。この時間を、「嘆きの共有の場」と呼んでいます。

——— 聴き手のあり方も、場の空気に影響しそうですね。話し手が話しやすい雰囲気をつくるために、工夫されていることはありますか?

エンパシーサークルを始める前に毎回やっているのが、「聴き方」の確認です。最初に「ジャッジせずに聴きましょう」「アドバイスはぐっとこらえて、ただ耳を傾けることに徹しましょう」と必ず伝えています。つい「こうしたらいいよ」と言いたくなるのが人間ですが、それを抑えて、今回はただ聴く。そこをみんなで合意してから始めるようにしています。

実際にやってみると、相手に共感できる喜びや、自分が共感される喜びを体感できる。そういう経験が積み重なると、「人の話をただ聴く」ことの意味が実感として分かってくるんです。「嘆きの共有の場」は、その大切さを一緒に学べる時間にもなっていますね。

後編へ続きます。

「けテぶれ学習法」と聞けば、教育関係者なら一度は耳にしたことがあるかもしれません。

その提唱者が、兵庫県の公立小学校で11年間子どもたちと向き合ってきた葛原祥太さんです。2024年春に教員生活を終えたあとも、講演や執筆、メディアでの発信を通じて、子どもが自ら学ぶことの大切さを伝え続けています。

そんな葛原さんに、「けテぶれ」誕生までのストーリーとその背景にある思いを伺いました。

「けテぶれ学習法」とは?:

「け(計画)→テ(テスト)→ぶ(分析)→れ(練習)」という自己改善のサイクルを回して、自分で学習を進める勉強法。子どもたち自身で学びのPDCAサイクルを回し、「自分なりの学習法」を獲得していける考え方。目的に向かって自分なりに考えて学習を深めていく勉強法のため、「自ら学ぶ力」を養える。

「けテぶれ」のやり方:

計画:自分の現状を踏まえ、その日やることを書く / テスト:今の実力を確認する / 分析:よかったこと・悪かったことの理由を考える / 練習:実力を高めるための練習をする

参考:『「けテぶれ」授業革命!』、『マンガでわかる けテぶれ学習法』、『「けテぶれ」宿題革命!』

このままでいいのか。就活中に立ち止まり、教育の道へ

——— いまや「けテぶれ学習法(以下、けテぶれ)」の提唱者として全国の先生に知られている葛原さんですが、 そもそも先生を目指したきっかけは何だったのでしょうか?

実は、もともと先生になろうとは思っていなかったんです。学生時代の友人からは「葛原が先生?信じられない」と言われたくらいで(笑)。当時はストリートダンスに夢中で、舞台に立ったりショービジネスの世界に憧れたりしていました。父がテレビ局に勤めていたこともあって、自分もそちらの道に進むつもりで就職活動をしていたんです。

実際にテレビ局の最終面接まで進んだのですが、そこで落ちてしまって。結局手元に残ったのは、志望業界とは関係のない、地元企業の営業職の内定だけでした。そのときに、「このままでいいんだろうか」と立ち止まったんです。

——— そこから、教育の道に?

そうですね。当時、家庭教師のアルバイトをしていて、子どもたちの成績がどんどん伸びていたんです。その変化を見て、「教える仕事もいいかもしれない」と感じました。

最初は塾講師も考えたのですが、企業説明会で「昼夜逆転の生活になります」と言われて、それは嫌だ、と(笑)。そこで「昼に働けて、教える仕事は何だろう?」と考えたときに、先生という道が見えてきました。ただ、教員免許は持っていなかったので、兵庫教育大学大学院の「小学校教員養成特別コース」に進学することを決めました。

——— 大学院での日々は、どんな風に感じていましたか?

楽しかったですね。小さい頃から、勉強は嫌いじゃなかったんです。ただ、それまでは「勉強が楽しい」と思えるコミュニティに出会ったことはなくて。

大学院は、初めて「学問」に真正面から向き合える場所でした。考えることが好きだったので、教授との論文作成のやり取りにも夢中になっていました。

子どもたちの「学び方」を問い直す

——— 授業づくりや先生の姿について、当時はどんなことを考えていたのでしょう?

正直に言えば、最初はそれほど明確な考えは持っていなかったんです。けれど、教育実習が始まって、いざ自分で授業をするとなると違いました。スライドを全部作り込んで、プロジェクターまで持ち込んで。かなり準備をして臨んだんです。

授業もスムーズに進んで「これはいけた!」と思ったのですが、指導教官から「展開が早すぎて、この辺の子たちがついていけてなかったよ」と言われてしまいました。そこで今度は逆に、ゆっくり丁寧に授業を進めてみたんです。すると今度は、できる子たちが暇になって退屈してしまう。

「全員にとってちょうどいい授業をすることは、構造的に無理なんじゃないか…」と思いました。それからは、授業のスピードを工夫するより、子どもたちの思考力を引き出す方法に目を向けるようになりました。そもそも学びとは誰かに合わせるものではなく、自分の頭で考えて進めていくものなんじゃないかと思ったんです。

——— 実際に教員生活が始まってからは、子どもたちとはどんな風に向き合っていたのでしょうか?

勤務校では、上越教育大学の西川純さんが提唱した『学び合い』(※)を学校全体で学んでいたこともあり、関連する本を読んで実践していました。

※『学び合い』:子どもたちが互いに考えを伝え合い、協力して課題を解決する学習方法

特に関心を持っていたのは、子ども同士の関わりをどう増やすかでした。授業のたびに振り返りシートを配って、子どもたちに「誰に教えてもらいましたか?」「誰の言葉が嬉しかったですか?」といった質問に答えてもらっていたんです。

それを集めて、子ども同士の関わりをデータにして、見える化していました。同時に、自分自身の関わり方もメモを残し、授業中に自分がどう関わったかと、子ども同士の関係がどう変化していったかを照らし合わせていました。

自分で学べる仕組みをつくる。「けテぶれ」誕生

——— そうした積み重ねの中から、「けテぶれ」の原型はどのように生まれていったのでしょうか。

子どもたちが自主的に学習に取り組む雰囲気づくりは、1年目からずっと積み重ねてきたものがありました。その流れの中で、次に目を向けたのが宿題だったんです。

ただの計算ドリルではなく、自分で問題を作ってくるワークシート(※)を渡していました。だんだんと、そのワークシートを使って、授業の最初の10分をグループで進められるようになっていったんです。自分で考えた問題をみんなに出して、解いてもらって、答え合わせをして。そんな風に、学びの場を子どもたち自身がつくるようになっていきました。宿題でやってきたことが次の授業につながっていく状態は、その後に生まれる「けテぶれ」と通じるものがあったと思います。

※「算数の幹」という名前のワークシート。どのようなものか、こちらから確認できます。

——— 「けテぶれ」という名前は、どのように生まれたのですか?

はっきり「けテぶれ」になったのは、5年生を担任していた夏休みのことでした。教員になって4年目のときです。

それまではワークシートを使って学習の流れを示していたのですが、「ノートとドリルだけで、子どもが自分で学べる仕組みをつくりたい」と思ったんです。ワークシートなら「ここに何を書く」という手順が見えているけれど、ノートではそれが再現できない。ならば、学びの進め方そのものを子どもに教えないといけない、と考えました。

そこで思いついたのが、業務やプロジェクトを継続的に改善する方法として知られる「PDCAサイクル」を子どもの学習に置き換えることでした。PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字から作られているので、これを、「計画」「テスト」「分析」「練習」と表現しました。この4つならわかりやすいし、頭文字をとって「けテぶれ」にできるな、と。

子どもが自分で学ぶための仕組みを、子どもにも伝わりやすい言葉として表現したのが「けテぶれ」だったんです。

「けテぶれ」の根っこにある、“人権”の視点

——— 「けテぶれ」の土台には、どんな思いがあったのでしょうか?

「勉強って、まずは自分でやってみることから始まるんじゃないか」という感覚が強くあったんです。いきなり先生が教えるよりも、まず子どもが手を動かしてみて、そこでわからないところを一緒に考えるほうが自然なんじゃないか、と。

そんな風に、子どもたちの学び方に目を向けることができたのは、私自身の性格も影響していたと思います。「みんながやっているから」という理由だけでは動けないタイプで。自分が納得していないことを、子どもに対して「こうしなさい」と命令することが、どうしてもできませんでした。

また、教員1年目のときには、子どもたちが先生の言うことをとても素直に聞く姿を目の当たりにしました。「三角座りをしましょう」と言われれば、理由がわからなくても従ってしまう。その姿を見て、「なんて恐ろしい仕事だろう……」と思いました。教員という立場であれば、子どもたちをいかようにも洗脳してしまえさえすると感じたんです。

だからこそ、根拠のない指示をするのではなく、子どもが自分で考えて自分の力で学んでいける仕組みをつくりたい。そんな思いが、「けテぶれ」の根っこにあるんです。

——— 「けテぶれ」の根本には、人権という視点も強く関わっているように感じます。

そうなんです。もともと自由意志を持っている他者に対して指示や命令をすることは、人権侵害に近いんじゃないか、という感覚がありました(※)。教員は、その立場を使えば「あなたは間違っている」「あなたは正しい」といったメッセージを簡単に出せてしまう。それが怖かったんです。

私にとって人権とは、「自分が自分であることを否定されない権利」なんです。自分の願い、思い、憧れといったものをきちんと感じ取り、それを核にして動ける状態。それが「自分らしくある」ということにつながるのだろうと考えています。

※このことを葛原さんご自身のが語られているVoicyは、こちらからお聞きいただけます。

一人の実践者として「けテぶれ」を伝える

——— 「けテぶれ」を自身のクラスで実践されて、そこから広げていこうと思ったのはどんなきっかけがあったのでしょうか。

最初は、自分のクラスでやってみただけでした。そのときに、子どもたちが自分の学び方を考えたり、わからないところを友達と教え合ったりする姿が自然と広がっていったんです。さらに、教員をしている知人が実践しても同じでした。

そのとき初めて、「これは自分がやるだけじゃなく、人に渡しても広がっていくんだ」と実感し、ブログを通して実践方法や考え方を発信するようになりました。

それから数年がたった今ワクワクしているのは、実践者コミュニティの広がりです。楽しんで取り組んでくださる先生方のおかげで、全国規模で広がっている感覚があります。

——— 実践者の輪が広がっている中で、提唱者として意識していることはありますか。

私は「提唱者」ではありますが、根本的にはみなさんと同じ「実践者」なんです。「けテぶれ」というアイデアをどう子どもに渡したら、自分で学べるようになるのかを必死で試してきた一人の元教員でしかありません。

なので、私が話す事例ややり方も、数ある実践の中のひとつに過ぎない。一つの例として受け止めて、自分なりに取り入れてもらえたらと思いますし、全く違うアプローチをとっても構いません。そういう思いがあるので、「私のやり方が正しい」という文脈を生まないように心がけています。

大切なのは、先生自身の納得感

——— 「けテぶれ」を実践しようとしている先生方に、一番伝えたいことは何でしょうか?

まずお伝えしたいのは、「けテぶれは大変ですよ」ということです。けテぶれをやり始めたら、すぐに全員が学び始めるわけでもありません。必ずグラデーションになります。

つまり、「すごくやる子」「なんとなくやる子」「半分くらいサボりながらやる子」「全くやらない子」――そうした違いが見えてくる。それは従来の画一的な指導では見えなかった姿なんです。お手本通りにノートを書かせれば、みんな同じように見えますよね。

けテぶれをやることで、「実際はこんなにも多様なんだ」とわかること自体が大切なんです。

——— “先生自身の在り方”も、問われるように感じます。

そうなんです。私もよく「納得のいく範囲で取り入れてください」とお伝えしています。自分が納得できていないやり方を無理に子どもにさせてしまうと、トラブルが起きたときにどう対応していいか分からなくなってしまうんです。

先生自身が納得していないことは、「ここから先はよく分からない」と率直に伝えてもいいと思っています。その方が子どもたちも「じゃあ自分で考えてみよう」と主体的になれますから。

“学び方”を教育の基盤に

——— 今後、取り組んでいきたいことや、描いている未来はありますか?

「子どもたちが学び方を学んでいくこと」は、これからますます大事になっていくと感じています。算数や理科のように人類が体系化してきた教科はあるのに、学び方そのものはまだ体系化されていません。そのため「どうやって学び方を教えればいいのかわからない」という状況が起きているんです。

私はこれまで、その部分にアプローチしてきたつもりです。特別な教材やICTを使うのではなく、どの学校にもあるノートと教科書に、ちょっとした指導の工夫を加えることで、子どもたちは自分で学ぶ力を育んでいける。そうした手応えを積み重ねてきて、「これはもっと広く活用できる仕組みになるのでは」と感じています。「変えたい」というより「変えられる可能性がある」と思っているんです。

まだ声を大にして言う段階ではないかもしれませんが、「学び方」は教育の基盤として位置づけられるべきだと考えています。子どもたちが学び方を身につければ、自分の興味や関心に沿って学びを深めていくための土台になると思っています。

ここ20年くらいの間、運動会や体育祭で「順位を付けない徒競走」が話題になりました。賛否両論ある中で、実際にどのくらいの学校で「順位を付けない徒競走」が行われているのでしょうか。また、それはどのような方法で行われているのでしょうか。全国の教職員の方に現場の実態を聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年6月13日(金)〜2025年7月28日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :37件

アンケート結果

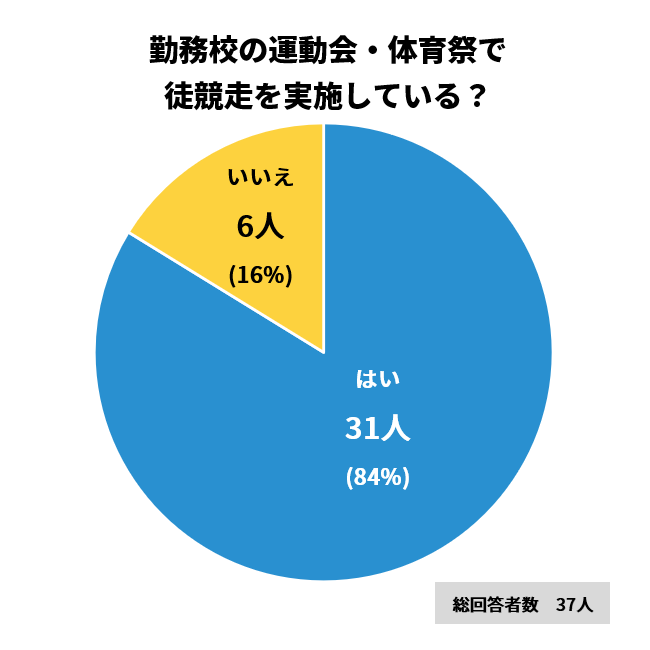

設問1 運動会・体育祭で徒競走を実施している?

Q1. あなたの学校の運動会・体育祭では徒競走を実施していますか。なお、ここでの「徒競走」は「個人単位で走り、走力のみで順位が決まるもの」とし、リレーや障害物競争などは含まないものとします。

小学校では「徒競走を実施している」と回答した人が94%でした。それに対して、中学校は56%、高校は50%と、徒競走を実施している学校は回答者の約半数にとどまりました。地域別に見ると、多くの地域では「徒競走を実施している」と回答した人が100%だったのに対して、関東地方では62%、中部地方では86%が「徒競走を実施している」と回答しました(※)。

※ 回答者数は、関東地方13名、中部地方7名、その他の地方17名。

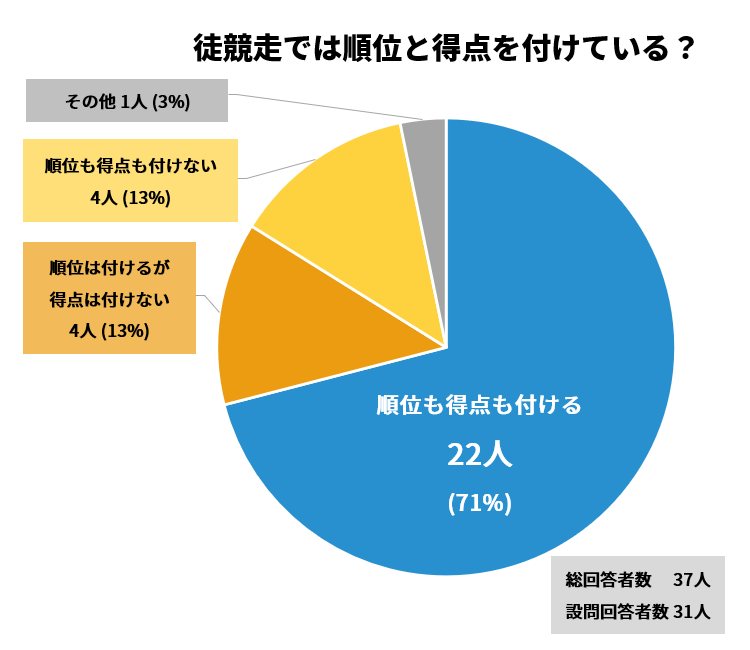

設問2 徒競走では順位と得点を付けている?

Q. 設問1で「はい」と答えた方にお聞きします。その競技では順位と得点を付けていますか。

設問1で「徒競走を実施している」と答えた人のうち、中学校と高校では100%が「順位と得点をつけている」と回答しました。一方で、小学校では「順位と得点をつけている」と答えた人は64%にとどまりました。

その他、小学校では「順位はつけるが得点はつけない」が14%、「順位も得点もつけない」が18%となりました。また、「4人で走り、1・2位のみに順位と得点をつける」といった回答もありました。

設問3 徒競走に類似した競技は実施している?

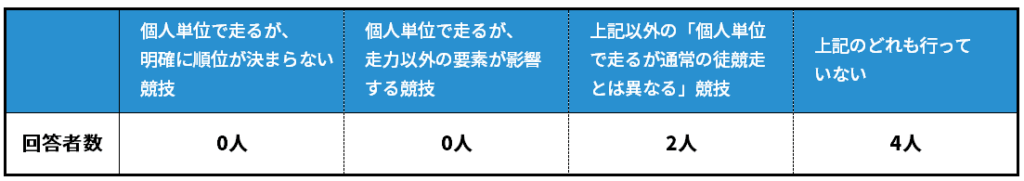

Q. 設問1で「いいえ」と回答した方にお聞きします。あなたの学校の運動会・体育祭では、徒競走に類似した競技を行っていますか(複数選択可)

[追加設問] 行っている競技の詳細を教えてください。また、その競技の実施意図が分かる場合、そちらも教えてください。(例:走力の差が見えないようにするため、手をつないで一緒にゴールしている。/走るのが苦手な子どもでも楽しめるようにするため、途中に障害物を入れている)

設問1で「徒競走を実施していない」と答えた人のうち、「個人単位で走るが、明確に順位が決まらない形で競技を行っている」「個人単位で走るが、走力以外の要素が影響する形で競技を行っている」と回答した人は、ともに0人でした。

また、「上記以外の形で『個人単位で走るが通常の徒競走とは異なる競技』を行っている」と答えた人の割合は、小学校で0%、中学校で25%、高校で50%であり、在籍する子どもの年齢が上がるほど増える傾向が見られました。具体的な競技内容としては、クラスや部活動単位でのリレーが挙げられていました。

「個人単位で走るが通常の徒競走とは異なる競技」を選択した人の回答

クラスの選抜メンバーだけでリレーをして順位をつけるもの。部活動単位での、順位をつけるリレー。【中学校・教員】

クラス対抗リレーをやっています。人数が少ないクラスは、2回走る生徒を出して補います。【高校・教員】

クラスリレー。【中学校・教員】

設問4 運動会・体育祭の徒競走、どう思う?

Q.運動会・体育祭の徒競走のあり方について、あなたのお考えを聞かせてください。

必要ない/縮小・選択制にすべき

徒競走は勝ち負けがハッキリし過ぎているので、全員が一律参加しなければならないという形は苦しいなと感じます。徒競走という競技がそもそも、身体にハンディキャップのない人たちが参加しやすい建て付けになっています。そういう建て付けのものに、全員が強制的に参加しなければならないというのは、とても差別的です。徒競走に限らず、運動会の競技は、参加するかしないかや、参加の仕方を選べるような制度にすべきだと思っています。【小学校・教員】

走りたい子だけ走ればいいと思います。【中学校/高等学校・教員】

普段の授業で行っているので、運動会には必要ないと思います。苦手な子にとっては、とても嫌な思い出にしかならないからです。【小学校・教員】

特に何も思ってない なくても良い【小学校・教員】

続けるべき/意義がある

大人になれば仕事で競うことや負けることもたくさんある。それを小・中学生のうちに経験しておくことは大切なことである。勝つ人がいるということは、一方で負ける人も出る、だからこそ互いに正々堂々と力を出しきることが大切という道徳心も育てたい。何でもかんでも【多様性】の名のもとに全受容するのは、将来を生き抜くたくましさが育たないと思う。【小学校・教員】

順位をつけないとなると、何のために体育大会をしているのかわからない。走る能力に個人差はあれど、その子の頑張りが見えるようにするためにも順位をつけないというのはおかしいと思う。順位は決して優劣をつけているわけではなく、それを履き違えて解釈しているのは違うと思う。【中学校・教員】

全力で走る機会を作りたい。そのためには、競走(競争)の要素は必要。【小学校・教員】

折衷案/工夫が必要

小学校は、徒競走あり、順位あり、得点なしがいい。走るのが得意な子、苦手な子、両方が合意できるポイントがそこだと思うから。(私は走るのが苦手だったから徒競走は嫌だったけど、リレーのがもっと嫌だった)体育祭はみんなで楽しむことを目的として、生徒が種目やエントリー方法を決めて、総合得点とかは競わずに、ただ楽しめばいいと思う。【小学校・教員】

徒競走では他人と比べて順位をつけるより、走る練習をすることによって自分のタイムが最初と比べてどのくらい伸びたかを見る方が意味があると思う。順位や得点をつけることは、教員の負担になり、保護者からのクレームの元にもなるので不要と考える。【小学校・養護教諭】

ここで活躍する子もいるので、実施は続けたい 同じくらいの走力の子と一緒に走ることで、ちょうど良いバランスで競わせたい【義務教育学校・教員】

子どもの通う小学校では同じようなタイムの児童で競争しています。 頑張れるしいいと思います。【高等学校・教員】

実施は肯定するが課題・懸念あり

明確に順位がつき、それがクラスの得点にも関わってくることで、体育大会についてネガティブな感情を持っている生徒も多い。そういった部分では、ハードルが下がり、参加しやすくなるかもしれない。とはいえ、何でもかんでもそれでいいのかという気持ちは消えない。【中学校・教員】

選抜リレーでは、「絶対に走りたい」生徒と「走りたくはないが、クラスの中で速い方だから仕方なく走る」生徒がいる。陸上部は別として、バトンパスの練習時間もほぼとれない。

走るだけの競技は、よほど走りに自信がある生徒以外にとって「自分が遅いのが見られるのが嫌」という意識を持ってしまうものだと思う。走りたくない生徒にも走ってもらうようお願いしなければならないのが心苦しい。【中学校・教員】

本校は、1日開催で、徒競走も団体競技も表現も行っているが、かなり大変です。午前開催になるといいが、そうなると徒競走がなくなるのかなぁと思っています。

大人の側の話をすると、徒競走は、パターン化できる仕事も多く、やりやすいので、やる方がいいと思う。しかし、子どもの活動時間は短時間である割に、待ち時間が長いことを考えると、やめる方向に行くのか…と考えている。【小学校・教員】

運動会そのもののあり方を問い直す

みんなにとって楽しく、やりがいのあるものになってほしい。事前練習はもっと簡素に。子どもの声が生かされる運動会。【義務教育学校・教員】

運動会で何をねらうかを明確にして、学習指導要領の範囲で実施すればよいと思います。【小学校・教員】

勝敗を経験する事も大切だとよく言われる。しかし、負け続づける子そしてそれを原因として不登校に至る子についての言及はない。また、少子高齢化そして労働力不足を考えた時、今の子たちが社会に出る時、競争は限られた一部の物になっていると考えられる。そう考えると、全ての子に勝敗を強いる徒競走をさせる必要はなく、放課後などの陸上競技会などに必要だと思う保護者が出して経験させればよいのだと思う。【小学校・教員】

まとめ

今回のアンケートから、徒競走のあり方は校種によって傾向が大きく異なることが明らかになりました。小学校では実施率が高い一方で、順位や得点の付け方には多様性が見られます。中学校・高校では実施率そのものが半数程度にとどまり、実施している学校では順位と得点を明確につける形式が主流でした。

自由記述では、「勝敗を経験させたい」という教育的意義を重視する声と、「苦手な子への配慮や多様性を尊重したい」という声に大きく分かれました。その間に「工夫次第で両立できるのでは」という折衷的な意見もあり、学校現場が葛藤しながら模索している実態が浮かび上がりました。

徒競走は、単なる運動能力の競争ではなく、教育観や学校文化のあり方を映す鏡とも言えます。順位や得点をめぐる議論は、運動会や体育祭の目的や、児童・生徒たちにとっての学びを問い直すきっかけにもなっているのではないでしょうか。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

髪型や下着の色の指定、スカート丈のチェック、携帯電話の禁止……。

近年、多くの学校で適用される校則の意義が、問い直されています。「ブラック校則」という言葉で、学校側の対応の問題点や裁判への発展事例とともに取り上げられているのを、メディアで目にすることも増えました。一方で、民主的な方法でそれらの校則を見直そうという、前向きな動きも多く生まれています。

とはいえ「校則の見直し」をしたくても、何が具体的に問題なのか、どのような段取りや方法が必要なのか、いまいち分からないという先生も多いのではないでしょうか。

この記事では、ブラック校則とは何を指すのか、そしてなぜいま校則の問題が注目されているのか、その意義や最新の取り組みなどを紹介します。

「問題校則(ブラック校則)」とは?

全国的なムーブメントとなっている問題校則(ブラック校則)の見直しですが、そもそも問題校則(ブラック校則)とは、どのようなものを指すのでしょうか。

文部科学省(文科省)は、2022年12月に改訂された生徒指導の手引書「生徒指導提要」の中で、校則は「学校教育において社会規範の遵守について適切な指導を行うことは重要であり、学校の教育目標に照らして定められる校則は、教育的意義を有するもの」と位置づけています。

また、生徒指導提要では校則の内容についても「社会通念上合理的と認められる範囲」と明記しています。その点から考えると、問題校則(ブラック校則)は、この「合理的範囲」を逸脱し、児童生徒が自主的に守るものではなく、守らせることが目的となってしまったような校則全般のことを指していると言えるでしょう。

参考「文部科学省『生徒指導提要』2022年12月(第1.0.1版)」(文部科学省,2022年12月6日公開,2025年8月17日参照)より

【注】本メディアでの「問題校則(ブラック校則)」の呼称について

行き過ぎた校則を「ブラック校則」と呼称することが一般的となっていますが、「ブラック〇〇」という表現が黒色へのネガティブイメージを固定し、人種差別や偏見助長へつながる恐れがあることから、本記事では、以降、基本的に「問題校則」の表記で統一いたします。

問題校則の具体例とその問題点

「合理的範囲を逸脱」とのことですが、具体的にはどんな校則が問題校則と言えるのでしょうか。教育関係者や評論家によって組織された「ブラック校則をなくそう!」プロジェクトでは、下記のような校則をその代表例として挙げています。

- 頭髪に関するもの

- ツーブロックやポニーテールなど、特定の髪型の禁止

- 髪染めやパーマなど、加工の禁止(地毛証明やくせ毛証明の提出)

- 男子は耳にかかったら切る、女子は肩にかかったら結ぶなどの長さに関する規定

- 制服に関するもの

- カーディガンやセーターの禁止

- スカート丈に関する規則(膝が見えたら駄目、など)

- 肌着の色の指定

- 登下校のルール

- 自転車通学の禁止

- ジャージや部下着での登下校の禁止

- カップルで一緒に登下校することの禁止

- 飲食店などへの立ち寄りの制限

- その他

- キャラクターものの文房具やシャープペンの使用禁止

- 眉毛の手入れの禁止

- 授業中の水分補給の禁止

- 給食や清掃の時間での発話の禁止

- 携帯電話の持ち込みや使用に関する規定

問題校則が「問題」となるポイント

問題校則は、人によっては「でもそれって必要だよね?」と思われる場合もあるかもしれません。合理的範囲を逸脱しているとされるポイントは、一体どこにあるのでしょうか。

人それぞれの良し悪しの感覚ではなく、明確に校則に問題があるとみなされる場合には、「傷害」「個人の尊厳」など、いくつかの具体的な観点があります。

- 障害行為の疑いがあるもの

地毛を黒髪に強制的に染髪させる、髪を強制的に切るというような、傷害行為の疑いがあるもの - 個人の尊厳を損なうもの

地毛証明を提出させる、性別によって制服や髪型を指定するなど、個人の尊厳を損なうもの - 生命の危機・健康を損ねること

水飲み禁止、防寒具の禁止など、生命の危機・健康を損ねること - ハラスメント行為

下着の色の指定とそのチェックなど、ハラスメント行為

引用・参考「「ブラック校則とは」(「ブラック校則をなくそう!」プロジェクト,2025年8月17日参照)より

学業成績との関連がなく、社会通念上のマナーとしても一般的でないという以上に、上記のような観点で児童生徒の権利を不当に侵害し、精神的苦痛を与えるような校則が、問題校則になりうると言えます。

生徒指導提要の改訂と校則の新たな位置づけ

校則をめぐる議論の大きな転換点となったのが、2022年12月に行われた文科省の「生徒指導提要」の12年ぶりの改訂です。生徒指導提要は、学校現場における「生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書」であり、校則のあり方について基本方針を示す重要な意味を持ちます。

生徒指導提要とは?

生徒指導提要は、小学校から高等学校までの生徒指導の理論や考え方、実際の指導方法などを網羅的にまとめたもので、教職員向けの「基本書」として、教職員間や学校間での共通理解や、組織的・体系的な取組みを進めるために作成されました。法的拘束力はありませんが、全国の学校がこれを参考に生徒指導を行っており、教育現場に大きな影響を与えます。

改訂でどう変わった? 4つの重要ポイント

今回の改訂では、校則に関して、より具体的で踏み込んだ指針が示されました。単に校則を「守らせる」ことだけに固執するのではなく、教職員がその背景や理由を理解した上で、児童生徒が「自分事としてその意味を理解して自主的に校則を守るように指導していくことが重要」であるとされ、指導観そのものの転換が促されています 。

特に重要な指針として、以下の点が挙げられます。

- 教育的意義と合理性の原則

校則は、学校の教育目標に照らして「教育的意義を有する」ものとされる一方で、その内容は社会通念上合理的でなければならないという原則が示されました 。また、制定にあたっては「少数派の意見も尊重しつつ、児童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとなるように配慮することも必要」とされています。 - 絶え間ない見直しの必要性

学校を取り巻く環境や児童生徒の状況の変化を踏まえ、校則は「絶えず積極的に見直しを行っていくことが求められます」と明記されました 。これにより、定期的な点検・見直しが学校の責務として強調されています。 - 児童生徒の参加の重要性

この改訂の背景には、「こども基本法」や「児童の権利に関する条約」の精神があり、児童生徒が自分に関係する事柄について「意見を表明する機会」を確保することが重要視されています。

その上で、提要本文には「校則の見直しの過程に児童生徒自身が参画することは、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながります」と明記されました 。見直しの具体的な進め方として、「児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり議論したりする機会を設ける」ことが挙げられています 。さらに、どのような手続きで見直しが行われるのか、「その過程についても示しておくことが望ましい」とされ、プロセスの明確化も求められています。 - 透明性の確保

校則の内容について、普段から学校内外の関係者が参照できるよう「学校のホームページ等に公開しておくこと」が適切であるとされました 。また、児童生徒が主体的に校則を遵守するため、その意義を理解できるよう「制定した背景等についても示しておくことが適切」とされています。

この改訂により、「生徒参加」や「情報公開」といったこれまで「望ましい取り組み」とされてきたことが、国の公式な基本方針として位置づけられました。これにより、校則改革を求める生徒や保護者は、その主張を国の指針で裏付けられるようになり、議論の力学が大きく変化したのです。

参考「文部科学省『生徒指導提要』2022年12月(第1.0.1版)」(文部科学省,2022年12月6日公開,2025年8月17日参照)より

校則に関する裁判・法的議論

校則やそれに基づく指導の妥当性が問われ、裁判に発展するケースは後を絶ちません。かつては学校側の広い裁量権が認められる傾向にありましたが、近年、新たな司法判断の潮流が生まれています。それは、校則の存在そのものではなく、その「運用・指導方法」の妥当性を厳しく問う視点です。

- 商業高校バイク謹慎訴訟(1990年2月19日判決)

原付免許取得に関して「免許試験を受けるには学校の許可を得ることを要する。学校の定める地域外の生徒には受験を許可しない。」との校則がある学校において、当該の地域外の生徒が学校に無断で原付免許を取得したことに対し、無期自宅謹慎処分が課されたことの適法性が争われた事件。

- 大阪カラーリング訴訟(2011年10月18日判決)

公立中学校で染髪をしていた女子生徒が、教師数名に髪を黒く染めなおさせられたことが体罰に当たるなどとして、親が市に対して損害賠償請求した事件。

- 大阪府・頭髪指導不登校事件(2021年10月28日判決)

生まれつき茶色い髪の生徒に黒染めを強要した事件。高裁は、頭髪を規定する校則自体は適法と判断しましたが、指導に従わず不登校になった生徒を進級後の名簿から抹消した行為を「教育的配慮を欠く違法なもの」として損害賠償を命じました。校則の正当性と、それに基づく指導措置の正当性を明確に切り分ける判断が示されました。

- 甲府市・頭髪切断事件(2021年11月30日判決)

教員が生徒の髪を校内で切った事案。裁判所は、たとえ生徒の同意があったとしても、理容師資格のない教員が工作用はさみで切ったことなどを問題視し、違法な行為として慰謝料の支払いを命じました。指導の「目的」が正当でも「手段」が社会通念を逸脱すれば違法と判断されうることが示されました。

- 大阪弁護士会による私立高校への勧告(2023年3月20日公表)

ある私立高校の頭髪規定などについて、規定自体は直ちに違憲・無効と断定できないとしつつ、教員が生徒の髪に触れて検査する行為などを「社会通念上相当な指導の範囲を超えている」と判断し、運用の適正化を勧告しました。

これらの事例は、法的な争点が「校則の是非」から「教員の指導行為の妥当性」へと移行していることを示しています。「校則に書いてあるから」という説明だけでは指導の正当性は担保されず、一つひとつの指導行為が生徒の尊厳を損なわない教育的なものであるか、教員の専門性と人権意識そのものが法的な評価の対象となっているのです。

参考「ブラック校則とは?定義や問題点を事例と共に弁護士が解説」(ベリーベスト弁護士法人,2022年7月10日公開,2022年10月5日参照 ※現在非公開)より

参考「黒染め指導、二審も「適法」 大阪高裁「指導のあり方、常に検証を」」(朝日新聞,2021年10月28日公開,2025年9月1日参照)より

参考「工作用はさみで…教諭に髪切られた中2女子「苦痛」 市に賠償命令」(朝日新聞,2021年12月1日公開,2025年9月1日参照)より

参考「私立高校の校則で定められた頭髪規定及び携帯電話持込禁止規定等並びにこれらに基づく指導が、申立人らの人権を侵害するものであるとして、警告を求めた事案」(大阪弁護士会,2023年3月20日公開, 2025年8月17日参照)より

参考「司法における「ブラック校則」問題と、これからの政治の役割」(SYNODOS,2017年12月13日,2025年9月1日参照)より

全国で広がる現在進行形の「校則見直し」の取り組み

生徒指導提要の改訂などを追い風に、校則見直しの動きは全国の教育委員会や学校単位で活発化しています。ここからは「校則見直し」の意義と、全国で広がる現在進行形の取り組みについて紹介します。

ブラック校則をなくそうプロジェクト

2017年、前述の「大阪府・頭髪指導不登校事件」を発端に、NPO法人理事長やLGBTアクティビストが組織する「「ブラック校則をなくそう!」プロジェクト」が発足されました。

評論家でありNPO法人「ストップいじめ!ナビ」代表を務める荻上チキ氏をスーパーバイザーとして、理不尽な校則を見直し、学校と社会が共にこれからの時代にふさわしい校則を全体で考えていくための調査や活動が行われました。

同組織は2019年に文科省へ要望書を提出して以降も、メディアでの発信や社会の変化に関する分析・報告を通じて、問題の風化を防ぐための地道な活動を継続しています。

教育委員会単位での見直し

校則見直しの動きは、教育委員会単位でも広がっています。ここでは、例として岐阜県・熊本市・東京都での動きを紹介します。

岐阜県の例

岐阜県は令和2年の調査において、9割以上の学校に人権などに配慮する必要がある校則があったことから、見直しと廃止の動きに着手しました。制服着用時の下着の色などの制限や、外泊・旅行の届け出や許可を主とした「時代の要請や社会常識の変化に伴い適用が想定されない校則」が、見直しの主な対象となりました。同時に、生徒が主体的に考えられるような校則改定のプロセスについても、各学校に明文化を求める方針が通知されました。

2023年には、岐阜市立岐山高校が髪染めや化粧に関する校則を試験的に廃止し、その影響を実証的に検証する取り組みを行いました。これは単なる規則の緩和に留まらず、教育的効果を科学的に検証しようとする先進的なアプローチとして注目されています。

参考「ブラック校則、県立高の9割以上に 岐阜で廃止の動き」(朝日新聞,2019年11月6日,2022年10月5日参照)より

参考「毛染めや化粧OKで風紀は乱れたのか…校則を試験的に廃止した県立高校 影響を検証した生徒たちに“考える力”」(FNN,2024年2月15日公開,2025年9月1日参照)より

熊本市の例

熊本市では、国の「生徒指導提要」改訂に先駆け、2021年に教育委員会主導で校則見直しのガイドラインを策定しました。ガイドラインでは、生まれ持った性質や性の多様性を尊重できない校則を必ず改定することや、取り組みの柱として「児童・生徒がみずから考え、みずから決める仕組み」を各学校で作ることのほか、校則をホームページに公開し、周知を図ることなどが求められています。この先進的な取り組みは、後の全国的な動向の先駆けとなりました。

遠藤教育長(当時):

「先生の決めたことに対して、守るだけだったり、反抗するだけだったりしたら、大人になってもそういう意識になってしまいますよね。そうではなくて、自分たちのことを自分たちで決めて、そして責任を持って守るということが民主主義です。小学生の頃から校則の見直しを利用して、自分たちの責任で学校をつくるという経験を積み重ねていくことで、大人になった時にもそれが出来るようになり、よりよい社会のあり方につながると思うんです。そして、その中で、少数派の人権をないがしろにするようなルールを作ってはいけないことも含めて覚えていくことですよね。だから髪型や服装をどうこう以上に校則の見直しは、この国のあり方の見直しであって、これからの時代を生きていく子どもたちを育てるための最高の教材なんです」

引用「「校則見直しは最高の教材」 ”異色の教育長”が仕掛ける校則改革|#その校則必要ですか?」(NHK,2021年12月17日公開,2025年9月1日参照)より

参考「校則・生徒指導のあり方の見直しに関するガイドライン」(熊本市教育委員会,2021年3月公開, 2025年9月1日参照)より

東京都の例

東京都では、トップダウンの改革要請に対し、現場レベルでの実践が多様に進んでいます。第二東京弁護士会が2025年4月に公表した調査によると、都内23区の区立中学校374校のうち199校で校則の変更が確認されました。靴下の色の緩和や、LGBTQ+に配慮した制服規定における男女別の表記の撤廃など、具体的な改善が進んでいます。

一方で、シャツの裾出しを新たに禁止したり、くるぶしが見える丈の短い靴下を禁止したりするなど、新たな規制が加えられる矛盾した動きも見られました。この調査結果は、政策と学校現場の実践との間に存在するギャップを浮き彫りにしています。

参考「子どもの権利に関する委員会:校則の見直し状況の調査の結果報告について」(第二東京弁護士会,2025年4月8日公開,2025年9月1日参照)より

福岡市の例

福岡市では、校則の見直しと公開の取り組みが、現場での実践と制度的な仕組みの両面から進められています。

福岡市教育委員会は2011年から、保護者、弁護士、LGBTQ団体らによる校則検討協議会を設置し、市内69校それぞれに生徒や教員、保護者も参加する「校内校則検討委員会」を設け、見直しを進めてきました。その結果として、2023年度には「ツーブロック禁止」「ポニーテール禁止」「男女別記載」「下着の単色指定」といった合理性の説明できない校則がすべて廃止されました。そのうえで、一部の学校で残る「眉毛の処理禁止」や「靴下の長さ指定」といった校則についても、福岡県弁護士会が改めて市教委に意見書を提出するなど、さらなる見直しが求められている状況です。

こうした見直しと並行し、市教委は校則の公開に関しても積極的に対応しています。2023年3月までに市内すべての中学校が校則をホームページで公開する方針を打ち出しました。さらに西日本新聞社との連携により、69校すべての校則を全文で検索・比較でき、過去年度版も参照可能な「福岡市立中学校校則データベース(2023年度版)」も公開しています。

参考「ツーブロック禁止の中学、新年度ゼロへ 福岡市教委が校則見直し公表」(朝日新聞,2023年2月2日公開,2025年9月1日参照)より

参考「「ブラック校則」の見直し“眉毛処理を禁止”“靴下の長さ指定”は理不尽として弁護士会が意見書」(毎日放送,2023年6月7日公開,2025年9月1日参照)より

参考「福岡市立中学校 校則データベース」(西日本新聞社, 2025年9月1日参照)より

ここまで、問題校則のどこが問題であるか、またどのように見直しの気運が広がっているかについて解説しました。

次ページでは、実際に校則を見直したいと思った時に、どのようなプロセスを踏めばよいのかについて、校則見直しの意義や、具体的な取り組み事例に触れながら、解説していきます。

2025年6月11日、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立しました。(参考:文科省Webサイト)

文科省は「教職の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保することが不可欠」として、働き方改革に関する取り組みを総合的に進めるとしています。

今回の改正では、教育委員会に対して学校における働き方改革に関する計画の策定やその実施状況の公表が義務付けられました。また、教職調整額の引き上げや主務教諭の職の新設なども盛り込まれています。

これらの働き方改革政策の基礎となるのが、各学校・自治体で行われている在校時間の正確な把握です。しかし実態はどうなのでしょうか。

在校時間登録は実際にどの程度正確に行われているのか、全国の教職員に聞きました。

※ このアンケートは、フキダシサイトの「みんなに聞きたいこと」に寄せられた「勤務校では超過勤務の指摘を避けるため、実態とかけ離れた在校時間を登録している教員が多い」という教職員の投稿を受けて実施しました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年5月16日(金)〜2025年6月16日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :49件

アンケート結果

設問1 実態とかけ離れた在校時間登録はある?

Q1. 勤務自治体では超過勤務の実態把握のため「在校時間」を登録しています。しかし、勤務校では、超過勤務の指摘を避けるため、実態とかけ離れた「登録」をしている教員が多くいます。皆さんの勤務先ではどうですか?

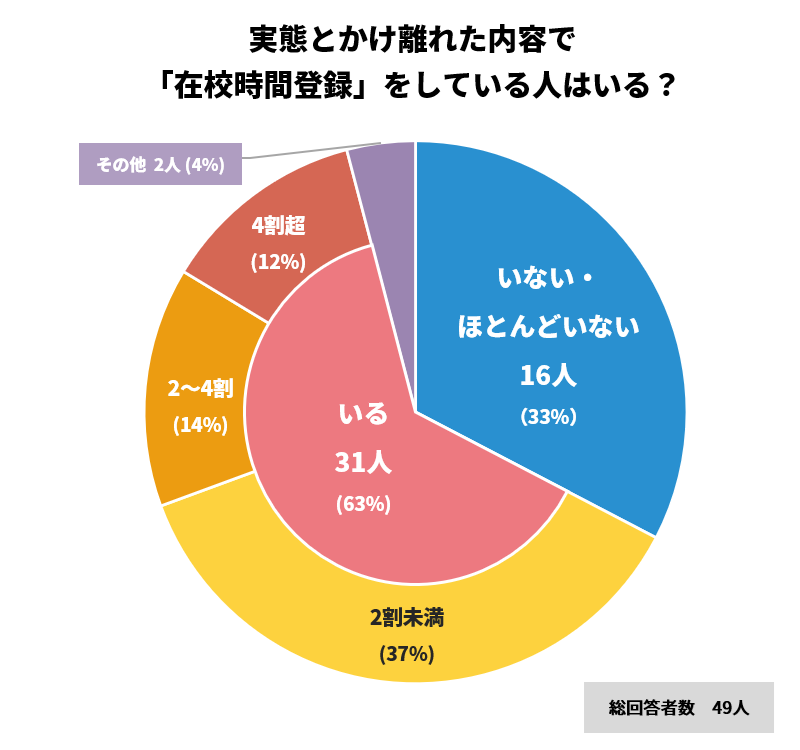

全体では「実態とかけ離れた登録をしている教員がいる」と答えた回答者が63%に上りました。内訳は「2割未満の教員がかけ離れた登録をしている」が37%、「2割〜4割」が14%、「4割超」が12%、「その他」が4%となっています。

特に「2割以上の教員が実態とかけ離れた登録をしている」が合わせて26%と、4校に1校以上にものぼり、多くの学校で過少報告が常態化していることがうかがえます。

校種別に見ると、小学校では「かけ離れた登録をしている教員がいる」と答えた割合が61%、中学校では78%、高等学校では70%となりました。あくまで今回のアンケートでの判明分であることには注意が必要ですが、いずれの校種でも6割以上の学校で「実態とかけ離れた登録をしている教員がいる」という実態が浮き彫りになりました。その人数についても、たとえば教員数23人の平均的な小学校(参考:学校基本統計)では「4割超」が「9人超」を意味していることを考えると、決して少なくない人数であることが分かります。

一方で「実態とかけ離れた登録をしている教員はいない・ほとんどいない」と答えた回答者は33%と、適切な在校時間管理ができている学校は3校に1校程度にとどまりました。

設問2 現場の実情は?

Q2. 上記の内容に関連して、あなたが思っていることや考えていることを教えてください。

過少報告への有形無形の圧力がある

以前は正確に登録をしていたが、管理職が超過勤務人数を公表し、該当者に個別で「能力不足」と発言。正確でない人もいる中で正確に登録すると責められ、土日の登録をやめた。クラブ停止を示唆された人もいる。【中学校・教員】

以前の勤務先では土日に来ても入れてはいけないと言われていた。【小学校・教員】

県の教育委員会が勤務外時間が月80時間を超えると校長面談があると脅してくるので、月80時間を超えている教員はたくさんいるが多くが過少申告をしている。県も本当の実態を調査する気は無い。【中等教育学校・教員】

45時間以上になると大変面倒なことが起きるので少なく報告している。実際の時刻を毎日記録するのも負担なので出勤と退勤時刻を一律に記録している。毎日仕事を持ち帰っているのが現状で45は非現実的な数字だ。【小学校・教員】

残ると管理職に注意されるから避けているよう【小学校・教員】

時間外手当が発生しないにもかかわらず、月45時間以内に抑える圧力が働き、打刻後に働く例がある。休日は打刻していない。打刻が適正に行われないがゆえに、公務災害申請を行えない例があった。【小学校・事務職員】

長時間勤務をしている教員がおり、長時間勤務が記録されると、過重労働ということで注意を受けるため、退勤より早めにタイムカードをかざしている人もいる。ただ長時間いるだけで無駄な作業をしているだけです。【中学校・教員】

残業が多すぎるとして面談や健康診断など厄介な仕事が増えると思ってつけない人も多い。【高等学校・教員】

土日は出勤しても無登録がほとんど。土日も登録すべき(労災認定のための証拠になる)という認識が浸透していない。認識している人でも月80時間を超えると管理職も自身も互いに手間取るためそれを避けようとする。【小学校・教員】

昨年度までは(タイムカード)、土日の出勤記録は消去された。【義務教育学校・教員】

(編集部注:「4割超の教員が実態とかけ離れた登録をしている」と回答)

教委から指導があるからということです。また、正確にタイムカードを打刻せよとも言われません。【小学校・教員】

夜遅い時間や休日出勤の場合、いろいろ言われないためにタイムカードを押さない人がいる。

または学校に来ずに、自宅で仕事をしている人が多い。【小学校・教員】

勤怠登録システム・制度の問題

休み時間は、実質的に時間外勤務になっている。そのため、時間ぴったりに来て、帰っても、月に20時間は時間外勤務している。 休日出勤は、タイムカードを押していいのかわからないので、全員カウントされていない。【小学校・教員】

休憩などとれないのに、毎日休憩時間が引かれているのがデフォルト。休日の部活は職員室に寄らずにできてしまう。そのため時間の記録はしない、できない。持ち帰り仕事の時間は当然反映されず。うんざりする。【中学校・教員】

勤怠管理のファイルへの「入力」にそれなりの手間がかかる。一瞬で作業完了できないデザインのせいで後回しにしがち。1日でも怠ると思い出すのと厳密に選ぶのが億劫で自主的に残業しなかった記録を付けてしまう。【中学校・教員】

在校時間は合っているのかも知れませんが、休憩時間は取れていなくても、わざわざ毎日書き換えなければ勝手に休憩を1時間取ったことになる登録システムなので、そこは反映されていないかも知れない。【小学校・教員】

特定条件下で在校時間が登録されていない

退勤時間は、1時間程度の残業の人が多いが、その分朝早く来ている人が多い。勤務開始時間1時間以上前に来ている人がほとんど。早い人は、3時間前。長い人は12時間勤務。ほとんどが11時間。【小学校・教員】

土日休日勤務をしているが、在勤時刻を登録していない職員がいる。時間外勤務の申請が面倒だということです。【小学校・教員】

平日は、電子で出退勤登録しているが、休日の部活は登録していないので、実際は10時間以上は増えると思う。【中学校・教員】

休日の地域行事の参加などが、カウントされていない。【小学校・教員】

タイムカード(全学校・教育センターも共通)が導入されてからは、管理・把握されやすいと思うが、時短勤務の方や、他の方でも持ち帰り仕事は時間を把握されていないので、「隠れ超過勤務」はたくさんいると思う。【中学校・教員】

改善へ向けた行動・意見

今年の教頭が、持ち帰り仕事や休憩や在校時間をきちんとつけることを共通認識として持ちましょうとのことで正確に付け始めた先生が多くなった【小学校・教員】

正直に登録すべき。【中学校・教員】

虚偽の申告をしているため、やめたい。【高等学校・教員】

適切な管理ができている

ウチの学校は実態通りにするように言われています。【小学校・教員】

出退勤カードがあり

出勤時、退勤時に、カードをカードリーダーに読み込ませ、勤務時間を打刻するので

わざわざシステムにログインして、勤務時間を短くする職員はほぼ居ないと思われるため。【小学校・教員】

今年度から校務支援システムが導入され、pcの電源を入れさえすれば正確に記録される。【義務教育学校・教員】

虚偽申告は一切ありません。だからこそ問題だと思いますが。本校は部活動が盛んで、組合執行部も熱心な方が多いので超過労働問題に本気で手をつけない、経営側もそれを利している現状ですね。【高等学校・教員】

その他、制度や体制等についての不満など

時間外労働削減に向けて自治体や国が具体的な行動指針を打ち出すべきだと思います。そもそも勤務時間前に生徒たちが登校し、部活をやっている生徒たちは勤務時間が過ぎて下校している実態を是正すべきだと思います。【高等学校・教員】

在校時間を把握されても、超過勤務の改善策はない。【中等教育学校・教員】

何のための在勤時間把握なのか見失われていることと、「在勤時間」管理と服務としての出退勤管理が混同されていることに疑問を感じます。実施している側が趣旨を理解していない。【高等学校・教員】

仕事量が減らない中で、時間数だけ減らさないといけないことによる歪みが大きいと思う。【高等学校・教員】

超過勤務が分かっていても人材の確保や業務量の削減に取りかからない行政なので、意味がないと思っている。学習指導要領の内容の精選と削減以外には超過勤務の削減にはつながらないと思う。【小学校・教員】

結局、教員のブラックな働かせ方の隠蔽ややりがい搾取の温床にしかなっていない。【小学校・教員】

タイムカードを付けているがあまり改善していることがない【小学校・教員】

今は1分遅刻したら、1時間の時間休を取らないといけない

●在校時間分の残業代を支払ってほしい【高等学校・教員】

まとめ

今回の調査ではフキダシサイト「みんなに聞きたいこと」に寄せられた投稿から、2025年6月に改正された給特法により、在校時間に関する計画策定やその公表が教育委員会に義務付けられたことを背景に、全国の教職員に「在校時間の登録が実態どおりに行われているか」を尋ねました。

「勤務先に、実態とかけ離れた登録をしている教員がいる」と回答した人が全体の63%にのぼり、特に「2割以上の教員がそうした登録をしている」との回答は26%を占め、在校時間の記録に何らかの課題を感じている教職員が多いことが明らかになりました。

自由記述では、「正確に登録すると責められ」「土日に来ても入れてはいけないと言われた」といった、管理職による過少報告の圧力に言及する意見も複数寄せられました。また、「休憩時間は取れていなくても、わざわざ毎日書き換えなければ勝手に休憩を1時間取ったことになる」「1分遅刻したら、1時間の時間休を取らないといけない」など、勤怠管理システムや制度の構造的な問題を指摘する声も目立ちました。

一方、「実態とかけ離れた登録をしている教員はいない・ほとんどいない」と答えた人も33%おり、「実態通りにするように言われています」「虚偽申告は一切ありません」との声も挙がるなど、正確な在校時間登録を組織的に進めている学校も一定数存在しています。

過少報告の問題について

School Voice Projectでは、今回の調査で明らかになった在校時間の過少報告に関して、特に「過少報告の強要」「勤怠管理制度の不備」については大きな課題があると考えています。

① 管理職に過少報告の強要を受けているケース

過少報告の強要は法令違反・パワハラに該当する可能性が非常に高いです。

厚労省によると、パワハラは「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。学校現場にも適用される労働安全衛生法は、適切な勤務時間管理体制の整備を義務づけているため、その法令に反する「在校時間の過少報告」を管理職が強要することは、この3つの要件に該当することが十分に考えられます。

参考:「あかるい職場応援団」,厚労省

参考:「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために」,文科省

なお、「管理職から在校時間の過少申告を求められた」というケースは神戸新聞でも報道されており、今回のアンケート回答にあったような過少報告の強要は、全国的に多くの学校現場で存在する可能性が高いと考えています。

少なくとも県内の2中学校で、複数の教諭が管理職から「80時間を超えると指導が入る」などと指摘され、出退勤記録の超過勤務を80時間より少なく報告した。このうち姫路市の男性教諭(32)は2023年6月に管理職から指導を受け、実際より30時間近く減らしたという。

引用:「教諭の残業時間、80時間より過少報告するよう指導」,神戸新聞,2025年3月31日

過少報告の強要を受けた場合の相談先:

・各教育委員会に設置されているハラスメント相談窓口

・各都道府県労働局の労働基準監督署(厚生労働省「労働基準監督署一覧」)

・教職員組合や、外部の相談窓口(専門家や弁護士など)

② 勤怠管理制度の不備のケース

勤怠管理システムの不適切な運用も法的に問題となります。 労働基準法では、休憩時間は労働者が労働から完全に解放されている時間として定義されており、取得していない休憩時間を自動的に控除することは違法です。また、「1分遅刻したら、1時間の時間休を取らないといけない」といった有給休暇の強制取得も適正な労務管理とは言えません。過去の判例では、タイムカードの改ざんや不適切な勤務時間管理により企業側が不利な判断を受けたケースが多数存在します。

休憩時間の自動控除や遅刻への不適切な対応についても、労働基準法に反する可能性があります。このような問題を発見した場合は、労働基準監督署や教育委員会の相談窓口への相談をお勧めします。

勤怠管理制度に不備がある場合の相談先:

・各都道府県労働局の労働基準監督署(厚生労働省「労働基準監督署一覧」)

・教職員組合や、外部の相談窓口(専門家や弁護士など)

③ その他

また、その他の理由であっても、在校時間の過少報告には様々なリスクが伴います。「虚偽の申告をしているため、やめたい」といった声も挙がっているなど、それぞれの事情があることが推察されますが、教職員の皆さまの身に万一のことがあったときを考えた際に、在校時間を正しく登録しておくことは大変意味のあることです。

具体的には、在校時間を過少報告してしまうことには

- 労災認定時には実際の勤務時間が重要な判断材料となるため、報告していた在校時間を根拠に労災認定がされない可能性がある

- 超過勤務者に対する健康管理やストレスチェックの実施など、法で保護された労働者の権利を行使できず、自身の安全と健康を守ることができない

などのデメリットがあります。

また、特に日常的に超過勤務時間が長くなっている方の場合、「超過勤務者に対する産業医面談」等の措置を負担に感じる方もおられると思いますが、

- それらの措置はあくまで“勧奨”であり、強制ではない

- 産業医による面談はオンラインでできる場合もあるなど、面談対象者に負担が増えないような配慮がなされている

- 産業医面談を受けた時間の業務の“穴埋め”を本人にさせる行為は、管理職によるパワハラに該当する可能性が高い(もちろん、それを理由に正確に登録した教職員を責める行為もパワハラに該当する可能性が高いです)

といった事情をもとに、「産業医面談等の措置はあくまで“労働者を守る”ためのものである」と認識していただけるとよいかと考えています。

今後に向けて

文科省が立てた「今後5年間で、平均の時間外在校等時間を月30時間程度に縮減」という目標も、記録の正確性が保証されていなければ機能しません。

その目標が「現場への過少報告圧力」という誤った方向で、かえって現場を圧迫しないためにも、管理職からの強要や勤怠管理制度の不備による過少報告は少なからず是正する必要があるでしょう。

今回のアンケートデータをもとに、School Voice Project でも教職員の皆さんの勤務実態の把握や労働環境の改善を引き続き訴えて参ります。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

教室だけではなく、“学校全体”がインクルーシブな環境でないといけない。

そんな思いを胸に、特別支援学級の担任と特別支援教育コーディネーターを担う山中祐介さん。演劇的手法を取り入れた授業や、教職員同士のゆるやかな対話、雑談の時間に込めた思いとは?

日々の試行錯誤と、山中さんが思い描く学校のあり方を聞きました。

今までのやり方では通用しない。授業を変えるきっかけに

——— 山中さんは特別支援学級の担任をされているのですね。これまでも、特別支援学級を担当することが多かったのでしょうか?

今の学校では特別支援学級を受け持つのは初めてなのですが、初任校では合わせて3年間担任をさせてもらいました。なので、また戻ってきた感じですね。通常学級と支援学級を行ったり来たりしています。また、今年度は特別支援教育コーディネーターも担当しています。

※特別支援教育コーディネーター:校内外の関係者と連携調整し、校内委員会・研修運営や保護者の窓口を担い、学校全体でインクルーシブな支援体制を構築する役割

(参考:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298211.htm)

——— 通常学級では、どのような取り組みをしていたのでしょうか?

今まで担任してきたクラスで、集団・一斉指導の枠組みの中では、かなりの難しさを抱えてしまう子たちとたくさん出会ってきました。

文章だけでは教材の内容を理解することが難しかったり、とにかく動きたくてずっと椅子に座っていられなかったり、言葉よりも絵で表現する方が得意だったり、自信がなくて人前でのチャレンジを極端に避けたり…。何か失敗すると教室を飛び出してしまったり、間違えたときにノートやプリントをくしゃくしゃにして破いてしまう子もいました。きっと、どんな教室にも似た子たちがいるのだと思います。そういった子どもたちを、自分の指導や支援でなんとかしていきたいと思いながら担任をしてきたのですが、教室の中で困ってしまう子たちには、毎年のように出会います。

だんだんと「その子たちをクラスに合わせて変えようとしたり、適応させようとしたりするのではなく、そもそも誰かがこぼれ落ちてしまう自分の授業や教室の在り方を見直さないといけないのでは…」と感じるようになりました。

教室は、どんな子にとっても自分の居場所だと感じられる空間であってほしい。お互いのありのままの姿を出し合いながら、自然に対等な関係を築いていってほしい。そんな風に、毎年悩みながら試行錯誤を重ねてきました。

演劇的手法で見えた、子どもたちの新しい表情

——— どのような工夫をされたのでしょうか?

一つの大きな転機になったのは、「演劇的手法」を授業に取り入れたことです。例えば、国語の授業では文章をただ読むのではなく、書かれていることをみんなで演じてみるんです。物語文では、文章を一つずつたどりながら、登場人物になって、実際に声を出したり動いたりすることで、文章だけでは伝わりにくいことがぐっと実感できるようになるんですよね。

説明文では、50円玉の穴やモアイ像など題材になっている物や、時には筆者になったりもしました。そうして演じてみて、また文章に戻ってくると、今度は自分で一度「疑似体験」したこととして、すっと読めるようになっている。

何よりよかったのは、まずは動きたいタイプの子や、文字を読むことに難しさがある子が、いきいきと率先して動いてくれたことです。演じるとなると自然と体が動くし、声だけでなくジェスチャーで表現できたりする。そうやって「その子らしさ」が活きる場面を授業の中に用意できたのは、大きな意義があったと思っています。

国語の授業が、子どもが正解を考えたり、僕がもっていきたい方に誘導したりする時間ではなく、「みんなで一緒につくっていく時間」に変わっていった感じですね。

——— 「演劇的手法」を取り入れることが、インクルーシブな授業づくりにつながったのですね。

そうですね。演劇的手法のいいところは、表現の手段が一つに限られないところだと思います。声や動き、目線や立ち位置など、いろんな方法でその子なりの思いや考えを伝えることができる。

おもしろいのは、じっとしていたり、黙っていたりすることさえも、演技として成り立つところです。さらに、演じる側だけでなく、見ているだけの子も、その場面から感じとったことを文章の解釈に活かすことができるんです。だからこそ、これまで授業に入りづらかった子たちも、自分らしいやり方で参加できるようになったと感じています。

言語優位ではなかったり、読み書きが苦手な子がいたりしても、登場人物になりきって動いたり、他の子と一緒に役を演じることで、「授業にちゃんとコミットできている」という感覚を持てるようになる。それが、自信や安心感につながっていったと感じています。普段は書くことに抵抗感がある子も、演じてみた後はたくさん書けることもよくありました。

一斉授業のなかで、能力の「高い」「低い」が不必要に可視化され、過度に強調されてしまうような構造ではなく、いろんな子が自然と混ざり合って関われる時間をつくる。演劇的手法で、みんなが楽しく学べるインクルーシブな授業に少しだけ近づけたと感じました。

「話す」「聞く」で、自分たちをチューニングする

——— 国語の授業以外では、インクルーシブな教室をつくっていくためにやっていたことはありますか?

毎朝、「朝のサークルタイム」の時間を設けていました。多くの教室で朝の会が行われていると思うのですが、この時間を車座になって行うんです。座席配置をコの字型にしていたので、真ん中のスペースにみんなで集まってお互いの顔が見えるようにサークルになって座ります。

そして、その日楽しみな授業や昨日嬉しかったことを発表したり、タブレットで作っているアニメーションを紹介したりと、話したいことがある人たちが順番にそれを出し合います。温かい雰囲気の中でお互いの話を聞き合うような時間ですね。サークルタイムは、ただ発表するだけではなく、みんなでその日の自分たちをクラスのコミュニティにチューニングするような役割もありました。

無理に元気になって一日を始めるのではなく、その時々の自分たちの状態を受け止め合って、その日をスタートすることにつながったと思います。教室に入ることに勇気がいるような子も、「朝のサークルタイムに参加したい」と思ってくれたようで。自分のタイミングで教室に入ってきていましたね。

——— そこから、なぜ特別支援教育コーディネーターをされることに?

ある保護者の方が「来年度も合理的配慮をしてもらえる先生に担任をしてほしい」と、思いをこぼされたことがあったんです。つまりそれは、「担任によって合理的配慮がなされるかどうかが変わる」「学校とは対話できない」と保護者の方に感じさせてしまっているということです。

同時にこれは、多くの保護者の方が悩まれていることだとも感じています。法律で義務付けられている合理的配慮の提供は担任や学校の考え方次第…。そんな風に思わせてしまう学校でいいのだろうか…と危機感を覚えるようになりました。

そして、クラスの子どもたちがいま居心地よく過ごせていても、場合によっては、次の年に苦しむことがあるかもしれない。そうだとしたら、自分がやってきたことは本当に正しいと言えるのだろうかと疑問を持つようになりました。

教室だけではなく、“学校全体”がインクルーシブな環境でないといけない。みんなにとって過ごしやすい学校のあり方を、先生たちと一緒に考えていきたい。そう思って、校長先生にお願いして、特別支援教育コーディネーターを担当させてもらうことになりました。

※ 合理的配慮:障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの

(参考:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm)

“少し立ち止まる時間”を、職員室に

——— インクルーシブな学校をつくっていくために、どのようなことをしているのでしょうか?

インクルーシブな学校づくりを進めるためには、まずは、職員がお互いに持っている多様性を認識して尊重し合い、対話できる関係性を築くことが不可欠だと思っています。でも、職員室って、忙しくてゆっくり話す時間が取りづらいんですよね。なので、自主研修を開いたり職員室通信を作成して発行したりして、先生たちが少し立ち止まって考えられる時間をつくっていけたらいいなと思っているんです。

管理職からの許可はもらっているものの、自主研修と職員室通信の発行は何かの役職や校務分掌でやっているわけではなく、自分が勝手にやっているだけなので趣味に近い部分もあるかもしれません(笑)

——— どのような内容なのでしょう?

自主研修は月1回開催しています。昨年度は、音読講座をしたりインクルーシブ教育について考えたりしました。今年度は勤務校の先生方に講師になってもらって、学級開きの工夫をシェアしたり、「差別」ついて考えたり、本を持ち寄って語るブックサークルをしたりしています。また、自主研修の中では、雑談できる機会を大切にしています。雑談だからこそ本音が出たり、お互いの教育観やその背景を知るきっかけになったりもしています。

雑談というと軽く見られがちですが、実はすごく大切なことだと思っているんです。職場での会話って、何か目的があってされることが多いと思います。何かを達成したり解決するために同僚と話し合ったりすることは、もちろん大切なことです。

けれど、それだけだとやっぱりさみしい。学校の中では、子どもにも大人にも、もっと“何でもない時間”が大切にされてもいいと思っているんです。会話することそのものが目的の雑談は、お互いの立場をゆるめることができ、何者でもない自分も認めてもらえるような「存在承認」でもある気がしています。

職員室通信では、新しく来た先生に自己紹介をしてもらったり、若手の先生に今年頑張りたいことを紹介してもらったり、校内研修・自主研修のレポートを書いたりしています。あとは、普段声が届きにくい立場の職員さんの思いを拾って紹介することもあります。

どんな内容にしていくかはまだまだ模索中ですが、先生方の日々の奮闘や、立場に関係なく誰の声も大切にされる空気が、職員室通信を通して伝わるといいなと思っています。

——— 職員室の人間関係について、大切にしていることはありますか?

会議では先生同士で教育観がぶつかることもありますが、相手が「どんなことに関心があるのか」「どんな経験を経て今に至るのか」など、その人の背景は意外と知らないことがあります。

でも、雑談を通していろんな話をしていくと、その先生が大切にしていることがじんわりと浮かび上がってくる。それだけでも、お互いに少し優しくなれる気がするんです。

職員同士がお互いの多様性を受け止め、理解し合えるような関係をつくっていく。それが、建設的な議論ができる土台になり、巡り巡って子どもにも大人にもインクルーシブな学校づくりにつながっていくと思っています。

続けることで、学校を耕していく

——— 最後に、これからやっていきたいことを教えてください。

新しいことを始めたいというより、まずは、今やっていることをちゃんと続けていきたいと思ってます。職員室通信も自主研修も、続けてみないと見えてこない景色があると感じています。

僕自身、数年経てば今の学校を離れることになると思うんですけど、僕と同じことを誰かに引き継いでもらう必要はないと思っています。むしろ、それぞれが「自分が大切にしたいこと」を持ち寄って、場が育っていく。「こういうこと、やってみようかな」が気兼ねなくできるようになる。そんな文化ができていったらいいなと思っています。自分が今やっていることは、そのための土壌づくりですかね。

最近は、「困っている誰か一人にとってでも、ヒントや支援になっていたらいいな」と思いながらやっています。パワフルなリーダーシップをもって引っ張っていくというより、「ちょっとがんばってみようかな」と自然と思ってもらえるような空気があること。それが一番大切なのかもしれないですね。