先生が“ときめき”を取り戻せる校内研究を——八丈島の研究主任、6年間の模索

「校内研究」と聞いて、皆さんはどんなイメージを持ちますか?

業務の一つとしてこなしている。

正直、あまり楽しくない。

そう感じている先生もいるかもしれません。

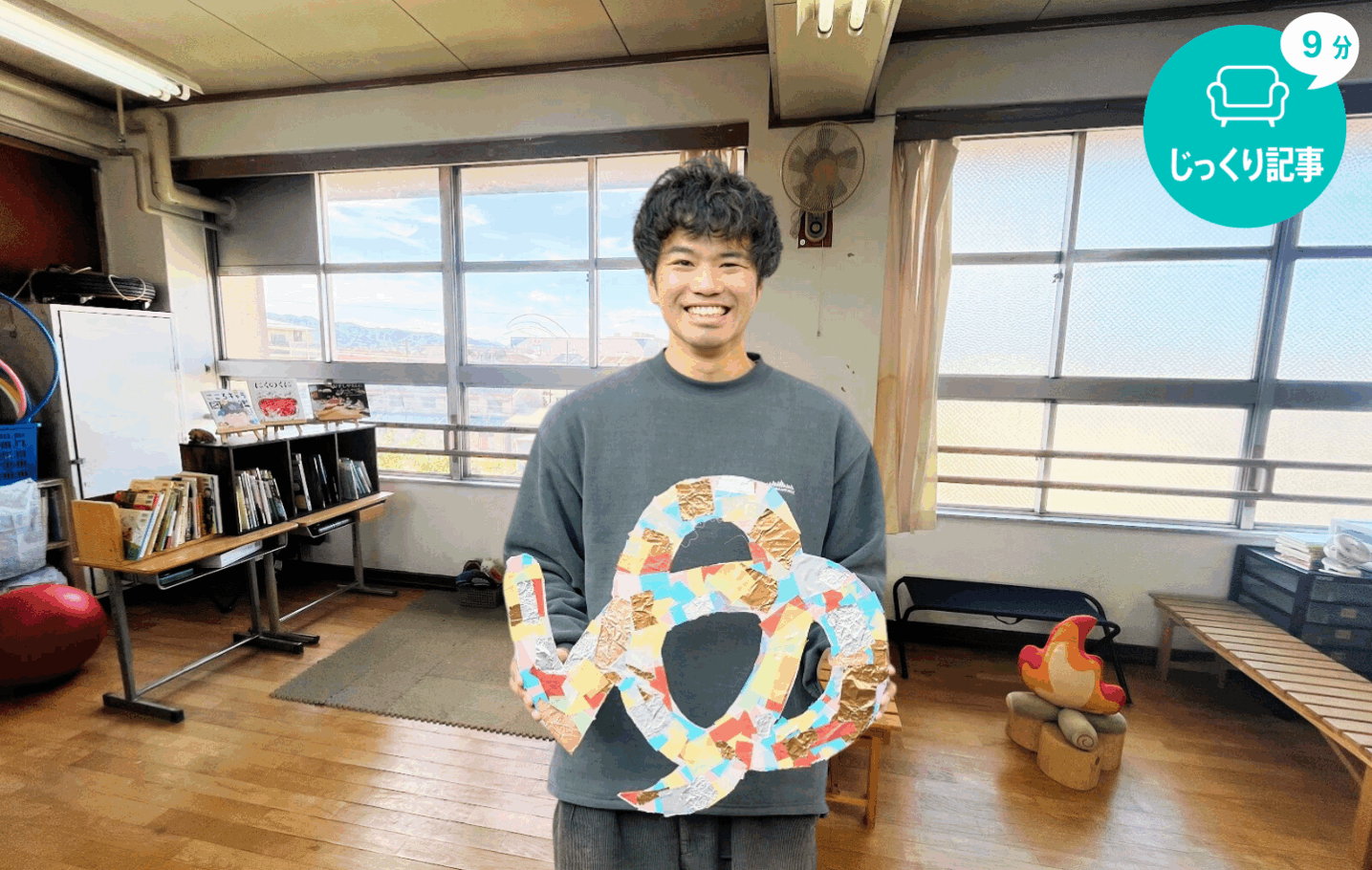

研究主任として試行錯誤を続けてきた筒井明以さんは、「校内研究は、やり方次第で楽しくなる」と言います。大切なのは、先生自身がワクワクしたり、「やってみたい!」と思えること。忙しさのなかで忘れがちな“ときめき”を取り戻せたとき、校内研究がただの義務ではなく、先生自身の学びや挑戦の場に変わるのです。

本記事では、研究主任5年目の筒井さんが考える校内研究を楽しむためのヒントをお届けします。

学校を変える近道は研究主任?私が挑戦を決めた理由

—— 校内研究のあり方については、以前から課題を感じていたのでしょうか?

実は、そんなことはなくて。初任校では無我夢中で自分の実践をしているような感じでした。その学校のやり方が当たり前と思っていたし、研究の進め方に強い違和感を持つこともなかったですね。決して嫌な経験があったわけではないんです。

ただ、研究授業をする先生を決めるときになかなか手が上がらない雰囲気があって、「もっと良いやり方があるんじゃないかな」とは感じていました。

—— どのような経緯で研究主任になったのでしょう?

きっかけは、ある先生からいただいた「学校を変えられる1番の近道は、研究主任になることなんじゃないか」という言葉でした。

2校目に異動したときに、一斉指導ではなく子どもたちが自分のペースで学んでいく「自由進度学習」という授業スタイルを知ったんです。実践してみると、子どもたちが夢中になって学んでいくわけです。「こんな学び方があるのか…!」と衝撃を受けました。

それまでの私は、どちらかと言うと子どもたちを管理しながら授業を進めているような感じでした。上手くいくときもあるけれど、授業について来れない子や違うことをしている子がいる中で、どうしたらいいのか悩んでいた時期でもあったんです。自由進度学習に出会ったことで、子どもたちから本来の姿を見せてもらったような気持ちでした。私自身、新しいことにチャレンジするというワクワク感もありましたね。とにかく楽しかった。

それと同時に、「日本の教育はこのままで大丈夫なんだろうか?」という危機感もありました。当時は、新しい教育実践について話を共有できる人が周りに少なくて。そんなことを他校の先生に話したら、研究主任になることをすすめていただきました。

たしかに、自分1人でいろんな実践をしてもうまく改善していけずに続かないこともありました。研究主任になれば、教員みんなで取り組めるわけです。それで、研究主任をやりたいと思うようになりました。

校内研究を楽しい学びに。研究主任の工夫とは?

—— 研究主任になって、最初に取り組んだことは?

今思うと、初年度は「土台づくり」をしたような感じでした。

まずやったのは、場の雰囲気を変えること。月1回の校内研究では、お菓子やジュースを用意してお互いの顔が見えるように輪になって座ってもらいました。その状態で、毎回必ず「チェックイン」をするようにしていました。例えば、最近ハマっていることや夏休み中に楽しかったことなど、お互いのことを知れるようなテーマで一言ずつ話してもらうんです。場の空気がほぐれたところで、本題に入るようにしていました。

今でも大切にしているのは、先生たちに「楽しい」と思ってもらうこと。子どもたちが楽しめるような授業を目指すのと同じように、先生たちも楽しく学ぶのが1番だと思っています。

—— 先生たちが前向きに取り組めるような雰囲気をつくったのですね。その後は、どのような実践をしていったのでしょう?

私がやりたかったのが、学校の当たり前を問い直す対話の場をつくることでした。例えば、「ランドセルって本当に必要?」「朝会をみんなで集まって毎週やる意味って?」「通知表って必要?」など、普段多くの先生が疑問に思わないことを改めて考える機会をつくりました。その時間を通して、先生たちも新しい視点を持ってくれたのではないかと思います。

また、新年度が始まってすぐの時期には、「なぜ先生なったの?」「先生の魅力って?」などのテーマで対話することもありました。本当はお互いを知れるような会話が日常的にできればいいのですが、なかなかそういう時間は取れません。であれば、校内研究の時間を使って対話ができればいいなと思っていたんです。

2年目以降は、自由進度学習や哲学対話などの考え方を少しずつ先生たちに紹介していきました。3年目には、ある先生からの発案で1〜3年生、4〜6年生を混ぜた異学年での学びに挑戦しました。最初は先生たちから戸惑いの声もありましたが、いざ始めてみると、多くの先生が前向きに取り組んでくれたと思います。

変化には、やはり3年はかかりますね。先生同士の信頼関係を築くことも大切で、そのベースがあって初めて学校の雰囲気が変わっていくんじゃないかなと思っています。なので、振り返ってみると1年目に時間をかけて土台づくりをしてよかったなと感じます。

校内研究でぶつかった壁。研究主任5年目に学んだ大切なこと

—— 今年度は研究主任になって5年目ですね。振り返ってみていかがですか?

今年度の校内研究は、本当に難しかったです。私自身の課題が多かったなと反省してます。

自由進度学習や異学年での学びを始めてから3年目に入っていたので、それまで一緒に取り組んできた先生たちにとっては、それが当たり前の実践だったんです。けれど、異動してきた先生にとってはそうではありません。抵抗感はあったと思います。

それでも、私自身の過信もあり「これが素晴らしいものなんです!」というメッセージを伝えしまっていました。それぞれの実践に優劣はないはずなのに、まるで自分たちの実践が正解であるような言い方をしてしまったんです。「実践を理解してもらうこと」よりも、まずは「新しく入った先生たちを私たちが理解すること」の方が大切だったなと思っています。

—— まずは、異動してきた先生たちとも「土台づくり」が必要だったのですね。最終的には、どのような学校にしていきたいと考えていますか?

子どもも大人も「自分の居場所がある」と思える学校であってほしいですね。子どもたちの居場所をつくるのは私たち教員の仕事かもしれない。けれど、それだけではなく、「先生たちの居場所もちゃんとあるかな?」といつも確認しないといけないなと思っていて。

どの学校にも、ちょっと個性的な先生や特定の業務が得意じゃない先生など、いろんな方がいますよね。そうだとしても、誰もが「ここにいていいんだ」と思える場所であるべきだと思うんです。例えば、飲み会を盛り上げてくれる先生がいたり、毎朝必ず麦茶を作ってくれる先生がいたり。それらは小さなことかもしれないけれど、先生たちが気持ちよく働くことにつながっていて、誰かの役に立っているんです。

一人ひとりの先生が、「ここでなら頑張れる」「このチームの一員なんだ」と思えるような学校にしたい。最近は、特にそう思いますね。

“ときめき”を大切にして、先生が「やりたい」と思える実践を

—— 最後に、研究主任に関心のある方へメッセージをいただけますか?

偉そうなことは言えないのですが、「校内研究は、やり方次第で本当に楽しいものになる」と伝えたいですね。

大切なのは、自分がワクワクしたりときめいたりすること。その感覚を信じてやってみると、きっと間違いはないと思うんです。どんな実践でもいいから、「これやってみたいな」と思う気持ちを大切にしてほしいですね。

忙しさに追われて、その気持ちを忘れてしまっている先生も多いと思うんです。でも、先生を目指したときには「子どもたちのために、より良い授業をしたい」と思っていたはずです。その気持ちを、もう一度呼び覚ましてほしい。

最近読んだ本に、「先生のプロフェッショナルとは何か?」という問いがあったんです。コスパやタイパを重視して、仕事を早く終わらせることがプロなのか? それとも、子どもたちと一緒に学びながら、「あれやってみたい」「これやってみよう」と自由に試行錯誤できることが先生の本来の姿なのか?そんなことが書かれていました。 私は後者だと思うんです。

授業をするだけではなく、子どもの人格形成に関わるのが先生の仕事です。だからこそ、「やらされる仕事」ではなく、「やりたいと思える仕事」をしていくことが大切だと思っています。もちろん働き方改革も必要だけど、どうせやるなら楽しい方がいい。眠っている「ときめき」をもう一度思い出せたら、校内研究も教員人生も、もっと楽しくなると思いますよ。

同じカテゴリの記事

実践を知る|職場づくり・組織開発

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

建石尚子