学校をもっとよくするWebメディア

毎年4月、全国多くの小学校・中学校は全国学力・学習状況調査(通称:全国学テ,全国学調など)の実施を迎えます。この調査は、国や自治体が教育の成果と課題を把握し、指導改善に役立てるという重要な目的を掲げています。しかしその一方で、結果の公表が招く過度な競争や、テスト対策に追われる現場の負担増など、その意義やあり方を問う声が教育関係者から上がっていることも事実です。

実際、NPO法人School Voice Projectが2022年に行った調査では、全国学テの実施について教職員の6割以上が「反対」と回答しており、文科省が掲げている目的と現場の実感との間に大きな隔たりがあることがうかがえます。

この記事では、そんな全国学テの歴史的背景から、本来の目的やメリット、そして現場が抱える課題や弊害までを解説します。

全国学力・学習状況調査の歴史

高度成長時に開始も10年間で中止

日本の全国規模での学力調査は1956年に始まりましたが、学校間・地域間の競争が過熱し、テストの点数を上げること自体が目的化するなどの弊害が指摘され、教職員組合の反対運動もあり1966年に中止されました。当時から、全国一斉テストは過度な競争や教育現場への圧力、序列化といった課題を抱えていたのです。

「PISAショック」を機に復活へ

それから約40年の時を経て、全国学力・学習状況調査(全国学テ)が復活する大きなきっかけとなったのが、2000年代初頭の「PISAショック」です。経済協力開発機構(OECD)が実施する「生徒の学習到達度調査(PISA)」において、日本の生徒の順位、特に2003年調査における読解力の順位が2000年調査の8位から14位へと大幅に低下したことは、社会に大きな衝撃を与えました。

この結果は、当時推進されていた「ゆとり教育」による学力低下の象徴と受け止められ、教育政策を「学力向上」へと大きく転換させる契機となりました。学力低下への危機感と国際比較における日本の立ち位置への意識の高まりを背景に、全国的な学力実態の把握と教育改善の必要性が再認識され、2007年、小学校第6学年と中学校第3学年の全児童生徒を対象とする悉皆調査(※すべての人を対象とした調査のこと。全数調査)として、全国学テは43年ぶりに復活しました。

調査形式・内容の変遷

2007年に悉皆調査(全数調査)として再開された全国学テは、2010年度には抽出調査に変更されましたが、2013年度からは再び悉皆調査に戻っています。また、当初の国語、算数・数学に加え、2012年度からは理科、2019年度からは英語が3年に1度程度の頻度で追加されるなど、社会の変化に合わせて調査内容も変遷を続けています。

また、調査の方法にも変化が見られます。2023年度から一部教科において、調査をコンピュータ上で行うCBT(Computer Based Testing)化が進められています。CBT化はPISAでも2015年から進められており、全国学テのCBT化もその対応が理由とされています。CBT化により、動画や音声を用いた多様な問題形式が可能になるほか、採点や集計の効率化、教員の負担軽減といったメリットが期待されています。

参考「全国学力・学習状況調査とは」(一般社団法人 全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月9日参照)より

参考「ゆとり教育から PISA 型学力へ:小学校国語科における PISA 型読解力」『Kokusai-Joho』(小杉聡,2020年)より

調査方法および内容

全国学力・学習状況調査(全国学テ)は2025年時点で、原則として全国の国公私立の小学校第6学年および中学校第3学年の全児童生徒を対象とする悉皆調査(全数調査)です。調査は、学力を測る「教科に関する調査」と、学習環境や生活習慣などを問う「質問紙調査」の二本柱で構成されています。

教科に関する調査

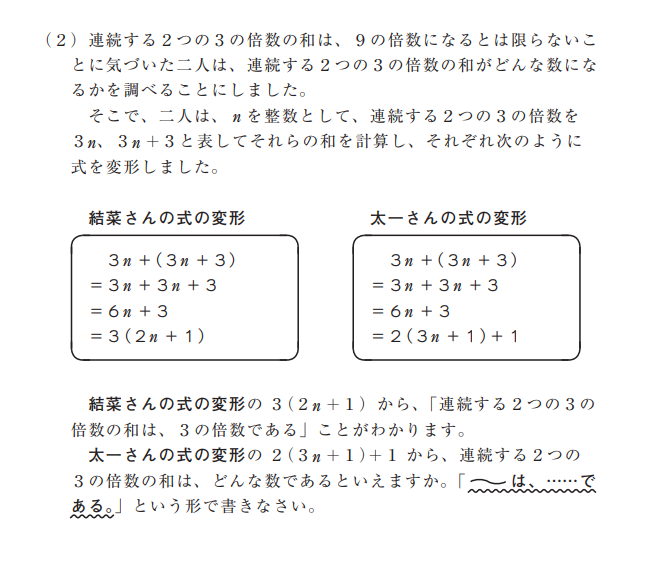

国語と算数・数学を基本教科として毎年実施し、これに加えて理科と英語が3年に1度程度の頻度で実施されます。単に知識の量を問うだけでなく、知識や技能を実生活の様々な場面で「活用する力」や、思考力、判断力、表現力を測定することを重視しており、記述式の問題も含まれています。これは、PISA調査などで重視される学力観を反映したものです。

問題例:小学校・算数

問題例:小学校・理科

問題例:中学校・国語

問題例:中学校・数学

質問紙調査

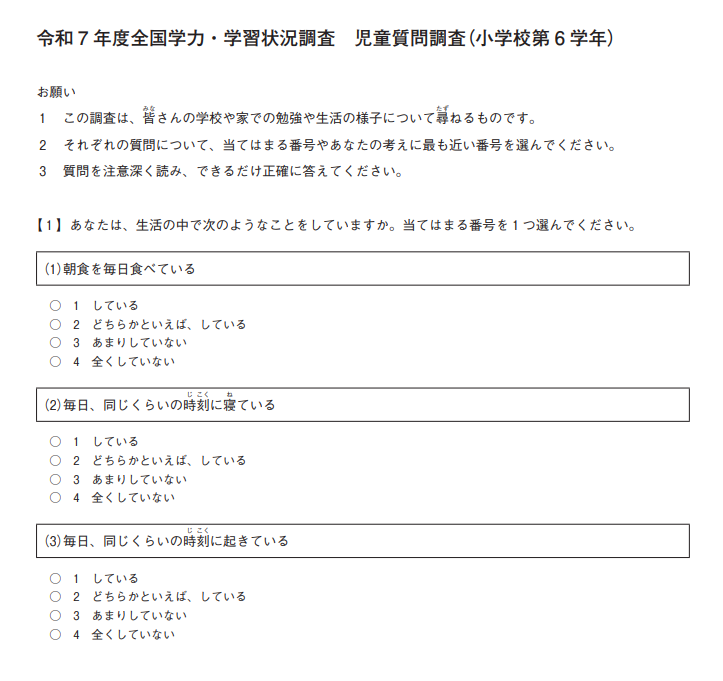

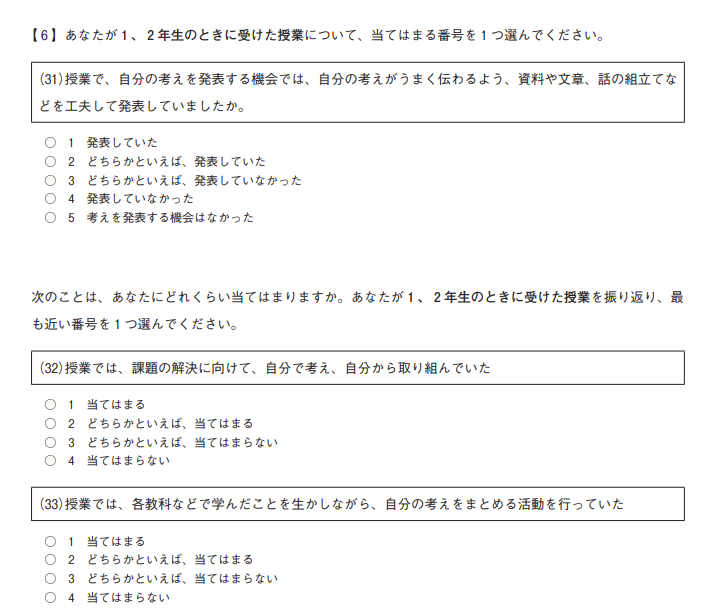

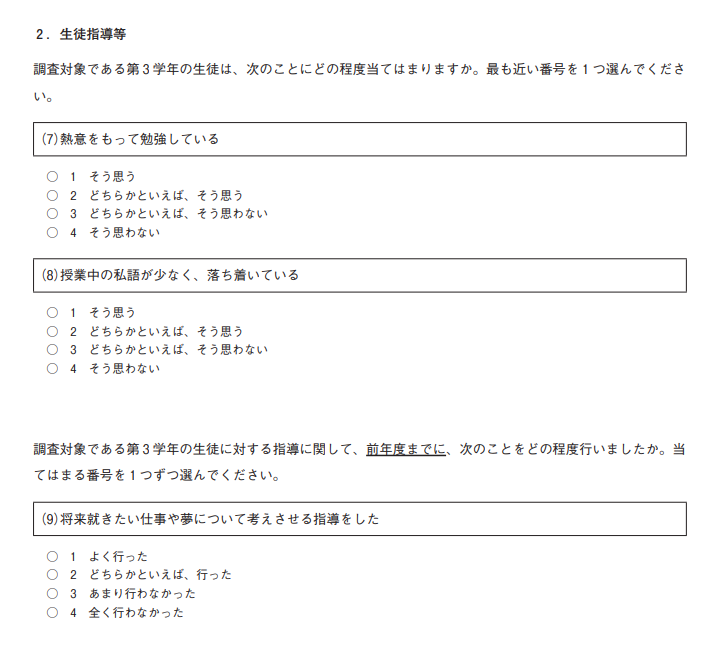

児童生徒に対しては、学習意欲や学習方法、家庭での生活習慣(読書時間やデジタル機器の利用時間など)について質問します。学校に対しては、指導方法に関する取り組みやICT環境の整備状況などを調査します。これらの結果と学力調査の結果を掛け合わせて分析することで、どのような要因が学力に影響を与えているのか、また、どのような学校の取り組みが効果を上げているのかを探るためのデータとして活用されます。

質問紙例:小学生

質問紙例:中学生

質問紙例:学校向け

参考「全国学力・学習状況調査の概要」(文科省,2025年6月9日参照)より

参考「令和7年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」(文科省,2024年12月25日公開,2025年6月9日参照)より

引用「令和7年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について」(国立教育政策研究所,2025年6月18日参照)より

目的とメリット

全国学力・学習状況調査(全国学テ)の実施について、文科省は明確な目的を掲げているほか、各所から様々なメリットも指摘されています。

文科省の見解

文科省は、全国学テの目的を以下の3点としています。

- 全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること。

- 各学校が、自らの教育実践の成果や課題を客観的なデータに基づき把握し、児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役立てること。

- これらの取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクル(PDCAサイクル)を確立すること。

重要なのは、全国学テはあくまでこれらの目的を達成するための調査であり、学校間の序列化や過度な競争の助長、あるいは個人の選抜に用いることを目的としたテストではない、と繰り返し強調している点です。

指摘されているメリット

全国学テの公式の目的は上記の通りですが、その内容に加え、以下のようなメリットや効果が指摘されています。

教育改善への具体的な貢献

各学校や教育委員会が、全国平均との比較などを通じて自らの強みや弱点を具体的に把握し、的を絞った授業改善や研修計画の立案に繋げるための客観的なエビデンスとして活用できます。文科省や国立教育政策研究所は、調査結果を活用した授業アイディア例や、特徴的な取り組みを行う学校の事例集などを提供し、現場の取り組みを支援しています。

授業アイディア例:小学2年・算数

CBT化による多面的なメリット

CBT(コンピュータ活用型調査)化の推進により、調査の効率化だけでなく、教育評価の質の向上をもたらす可能性もあります。問題冊子の印刷・配送といった物理的なコストや教員の負担が軽減されるほか、採点・集計が迅速化されます。また、動画や音声を用いた多様な問題形式により、より多面的な能力を測定できるようになることが期待されています。

教育に関する説明責任の担保

学校や教育委員会は、税金で運営される公的機関として、教育活動の成果を保護者や地域住民に対して説明する責任(アカウンタビリティ)があります。全国学テの結果は、そのための客観的な情報を提供し、教育の現状についてデータに基づいた建設的な対話を生むきっかけとなり得ます。

しかし、これらのメリットが教育現場で十分に実現されているかについては、慎重な検証が必要です。「指導改善に役立てる」という理念が、後述するテスト結果の序列化や過度な事前対策といった実態と乖離している側面も指摘されています。

参考「全国学力・学習状況調査の概要」(文科省,2025年6月9日参照)より

参考「全国学力調査 様々な議論」(全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月9日参照)より

引用・参考「全国学力・学習状況調査 授業アイディア例」(国立教育政策研究所,2025年6月18日参照)より

課題と弊害

全国学力・学習状況調査(全国学テ)には多くのメリットが期待される一方、導入当初から現在に至るまで、数多くの課題や弊害が指摘され続けています。

悉皆調査であることの問題点

「全国的な状況の調査だけなら、統計的に設計された抽出調査で十分ではないか」という専門家からの指摘は根強くあります。悉皆調査(全数調査)は、全ての学校・児童生徒の結果が明らかになることで自治体や学校の平均点への過度な注目を集め、後述する序列化や過度な調査対策を招く構造的な問題を生んでいます。個々の学校の状況を把握するという悉皆調査の建前が、結果として教育現場に不必要なプレッシャーを与え、調査の本来の目的を歪めているという批判です。

学校や地域の比較・序列化への利用

最も深刻な弊害の一つが、調査結果が学校や地域間の比較や序列化に用いられている実態です。これは、文科省が掲げる「序列化や過度な競争が生じないように配慮する」という本来の目的とは明らかに矛盾します。過去には、自治体の首長が主導して市町村別や学校別の成績を公表し、序列化を助長した事例もありました。

数値が公表されれば、メディアや市民によって容易にランキングが作成され、学校間の序列が意識されることは避けられません。このような序列化は、学校や教員に「テストの点数を上げること」への強いプレッシャーを与え、教育内容がテスト対策に偏重したり、本来多様であるべき教育活動が画一化したりする危険性を孕んでいます。

事前対策の蔓延と教育への悪影響

学校や地域の序列化への懸念は、必然的に「テストで良い点を取る」ための事前対策を蔓延させます。全国各地の学校で、全国学テの過去問題や類似問題を繰り返し解かせたり、通常の授業時間を割いて対策授業を行ったりする実態が報告されています。このような事前対策は、教員や児童生徒の負担を増大させるだけでなく、テストに出る範囲や形式に合わせた指導が優先され、本来バランス良く行われるべき教育課程を歪めてしまいます。

点数を取ることのみが目的化した反復練習は、子どもたちの知的好奇心や学ぶ楽しさを損ないかねません。事前対策の蔓延は、全国学テが教育改善の「手段」ではなく、高得点を取ること自体が「目的」と化してしまっている「目的と手段の倒錯」の典型例と言えるでしょう。

教職員・児童生徒への負担

全国学テの実施は、教職員と児童生徒の双方に大きな負担とストレスを与えています。教職員からは、テストの準備や当日の監督業務、結果処理といった直接的な業務負担に加え、結果に対する精神的なプレッシャー、そして結果を分析して授業改善に活かすための時間的余裕のなさが訴えられています。児童生徒にとっても、既存のテストに加えて全国学テが行われることは、精神的な負担となります。過度な競争や結果へのプレッシャーが、子どもたちの心に影を落とすことも懸念されます。

参考「2024年度 文科省「全国学力・学習状況調査」の結果公表に対する書記長談話」(日本教職員組合,2024年7月30日公開,2025年6月9日参照)より

参考「全国学力テストで「事前対策」と回答も 県教職員組合の調査」(NHK,2025年2月12日公開,2025年6月18日参照)より

一部は改善の動きも

全国学テにまつわる上記のような批判を受けて、文科省は一部の方針の見直しを進めています。見直しの議論がされているのは主に結果の公表方法と公表スケジュールについてで、それぞれ以下のような変更が提案されています。

結果の公表方法の変更点

CBTで行われる教科に対して、それまでの正答数・正答率による結果公表から、以下のように変更

・児童生徒向け:5段階のレベル(IRTバンド)での表示

・学校・自治体向け:全国の平均スコアを500として算出された点数(IRTスコア)での表示

結果の公表スケジュールの変更点

児童生徒への学びの還元に繋がるように、結果返却を早期化

・児童生徒向け:2025年度は前年度より12日前倒しし、夏季休業(夏休み)前に結果を返却する。2026年度以降は更なる早期化を目指す。

・国による公表時期:結果公表を3段階に分け、①全国正答率・得点分布などの公表(7月中旬)、②全国データの分析結果(7月末)、③地域別データの分析結果(8月以降)、の順に公表を行う。

また、文科省のワーキンググループでは、全国学テの結果を用いて長期欠席・不登校の児童生徒、特別な支援を要する児童生徒や外国人の児童生徒に向けた支援策の検討・充実に繋げる方針を示したほか、経年変化の把握方法についてや、質問調査の改善などを引き続き検討していくとしています。

参考「全国学力テスト 結果の公表方法見直し検討へ 文部科学省」(NHK,2024年12月23日公開,2025年6月24日参照)

参考「全国的な学力調査に関する専門家会議 調査結果の取扱い検討ワーキンググループ」(文科省,2025年5月更新,2025年6月24日参照)

実施にかかる予算

全国学力・学習状況調査(全国学テ)には、毎年多額の国家予算が投じられています。令和7年度(2025年度)予算では34億円が計上されるなど、継続的に基本的な実施費用として年間35~40億円規模の予算措置が講じられています。この予算は、問題作成、印刷・配送、答案の採点・集計などを担う民間機関への委託費が主な使途ですが、令和7年度はそれに加え、全国学テのCBT化に伴ってのシステム運用費用として、約8億円の予算が別途計上されています。つまり、令和7年度は合計で約42億円の予算が全国学テのために計上されていることになります。

この額の大きさを、文科省の他の事業予算と比較してみましょう。

同じ令和7年度で挙げていくと、例えば「義務教育デジタル教科書購入費」には15億円、「切れ目ない支援体制整備充実事業(特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備事業)」には47億円が計上されています。

重要なのは、全国学テがそのコストに見合うだけの教育的価値を生み出しているのか、そして限られた教育予算をどこに配分することが教育の質向上に最も効果的なのか、という継続的な検証と議論です。また、予算額に表れる直接的な経費だけでなく、各学校現場で費やされる教員の膨大な時間と労力、児童生徒が感じるストレスといった「見えにくいコスト」も考慮して、総合的な費用対効果を問い直す必要があります。

参考「予算・決算、年次報告、税制」(文科省,2025年6月18日参照)より

参考「令和7年度教育DX・GIGAスクール構想 関係予算(案)の内容」(文科省,2024年8月27日公開,2025年6月9日参照)より

教育現場の声

全国学力・学習状況調査(全国学テ)が教育現場でどのように受け止められているのか、NPO法人School Voice Projectが2022年に行った教職員へのアンケート調査から、現場のリアルな声を見ていきましょう。

事前対策は依然として行われている

アンケートによると、何らかの事前対策が小学校の約6割、中学校の約4割で行われていることが示唆されました。文科省が過度な事前対策を行わないよう通知しているにもかかわらず、依然として対策が広範に行われている実態がうかがえます。対策の実施は、学校や管理職の方針によるものだけでなく、「正式な指示はないが、見えない圧を感じて」教員が自主的に行っているケースもあり、テスト結果に対する無言のプレッシャーが現場を事前対策へと向かわせている可能性が示されています。

結果の活用は限定的

テスト結果の活用方法については、「児童生徒の学習状況の把握」や「日々の授業改善」といった回答がある一方、小中学校ともに「特に活用していない」と回答した教員が3割を超えていました。その背景には、「活用する暇がない」という教員の多忙さや、「対外的には対策をしているとしているが、具体的には何もしていない」といった形骸化の実態があるようです。テスト結果を分析し授業改善に繋げるには相応の時間と専門性が求められますが、現場がそれを許容できる状況にないことがうかがえます。

テストのあり方への強い疑問

全国学テの実施そのものについては、全体の6割以上が「反対」と回答しました。特に、自治体ごとの平均点公表については約8割が反対しており、点数による序列化や過度な競争への強い懸念を反映しています。

否定的な意見としては、「ただ数字で教育を考えるようになってしまい、人を育てるという本来の目的が学力を上げるという目先の目的にすり替えられ、教育が大きく歪む原因になっている」「テストの数が多く、精神的にも実質的にも生徒・教員ともに負担が増す」「測られている学力が、本当に今の生徒たちに身につけないといけない力なのか疑問」といった声が寄せられました。

これらの意見は、テストが教育の本質から乖離していることへの危機感、教員と生徒双方の過重な負担、そして教育的効果への根本的な疑問を強く示しています。このアンケート結果は、文科省が掲げている目的と、教育現場の教員が実際に感じている負担感や弊害との間に、大きな隔たりが存在することを象徴していると言えるでしょう。

まとめ

全国学力・学習状況調査(全国学テ)は、PISAショックを背景に学力向上への期待を背負って復活し、教育改善の羅針盤となることが期待される調査です。文科省が目的にも挙げている通り、客観的なデータに基づいて教育施策や各学校の指導を振り返る、というメリットがあることは確かです。

しかし、その実態は、結果の序列化、過度な事前対策の蔓延、教員と児童生徒の負担増、そして多額の予算が持つ機会費用の問題など、数多くの課題を浮き彫りにしています。特に、本来の目的から逸脱した点数至上主義が、教育の本質を見失わせ、現場を疲弊させているという指摘は後を絶ちません。

CBT化の推進など、調査方法の近代化も図られていますが、それが真に教育の質向上に繋がるかは、GIGAスクール構想で整備されたICT環境を現場がどう活用できるか、そして何より、得られたデータを教員が分析し授業改善に活かすだけの時間的・精神的な余裕があるかにかかっています。

全国学力・学習状況調査の実施について、本来の目的を失わずに、課題・弊害とされている点を緩和していくにはどのようにしていけばいいのか、実施の是非も含めた在り方の検討が求められています。

関連記事

スウェーデンの教育現場で見た“民主的な学び”に感銘を受けながらも、日本の学校では仲間の先生から学ぶ姿勢を貫く。そんな風に教員としてのキャリアを重ねてきたのは、長野県のイエナプラン校・大日向小学校の佐藤麻里子さん。

今は教頭という立場で、子どもだけでなく、先生たち同士のつながりや学び合いをどう育むかに力を注いでいます。

「私がやるんじゃない。支えるだけ」

そう語る佐藤さんの歩みから見えてくる、“学校を変えていく”ためのヒントとは——。

「まず目の前の仲間と学ぶこと」から始める

──── 大学時代にスウェーデンの学校を見てこられたと伺いました。その後、実際に教員として働き始めたときは、どんな感覚でしたか?

正直、スウェーデンから帰ってきたばかりのときは、「こういう教育をやりたい!」という気持ちが強くありました。でも、いざ初任で入った公立小学校では、3年生の担任で、クラスの児童は41人。空き時間ゼロ、全教科担当。忙しすぎて、もう本当にボロボロでした。

しかも、文部科学省(当時、文部省)の研究指定校になっていたので、周りの先生方はみんな焦っていて。「勤労生産学習」が研究テーマで、5階にある屋上まで一緒に土を運んで、屋上菜園を作ったりもしましたね。「学校ってこんなに忙しいの!?」と驚く日々でした。そんな状況だったから、「スウェーデンの教育を…」なんて言ってる場合じゃなかった。まずは目の前の仕事をやりきらなきゃって必死でした。

──── 自分がやりたい教育よりも、まずは目の前の仕事を。そう思えたのはなぜだったのでしょう?

一緒に同じ学年の担任をしていた先生が本当に素敵な方だったからです。まるで、仏様と神様を足して2で割ったような人でした。

その先生がいたから、「まずはここで役に立つ人になろう」と思えたし、なんとか1年やり切ることができました。そこから、「自分のやりたいことはそのあとでいい。まずは現場で頑張ってる先生たちから学ぼう」と自然に思えるようになりました。

自分のやりたいことを前面に出すよりも、相手が大事にしてることにちゃんと向き合って、その中で学ばせてもらう。そうやっていくうちに、結果的に自分のやりたいこともかたちにできるようになっていったんです。

信じて任せる。子どもが“自分の選択”をする教室

──── 公立小学校に勤務されていたとき、学級の中ではどのような実践をされていたのでしょうか?

子どもたちに選べる自由を保障して、“任せる”ことを大切にしていました。

例えば、「係活動をしたい」という声が上がったときに、ただ「やっていいよ」と言うのではなく「この時間を使っていいけど、もともとやる予定だったことが宿題になるよ。それでもやりたい?」と聞くんです。全部オープンにして、選択肢も責任も渡す。

子どもたちが「先生に許可してもらう」のではなく、「自分たちの時間だからこう使う」と思えるようにしていました。そうやって、自分がやりたいことを見つけて動けるようになると、本当に力が伸びていくんですよね。

──── 子どもたちが自分で選択できるようにしていたのですね。

そう。例えば、授業の中で課題が終わるスピードが子どもによって違うので、そこで生まれる余白の時間がありますよね。そのときもそうしていました。

「終わったらどうすればいいですか?」って聞かれるのが嫌だったから(笑)、自分で選べる活動をまとめた「マイメニュー」を作って掲示しておくんです。「漢字ドリルをやってもいいし、読書をしてもいいし、図工の続きをやってもいいよ」って。だから私がいなくても、子どもたちはそれぞれに合ったことを静かに進めていました。

大切なのは、ちゃんと構造をつくってあげることなんだと思います。子どもって、本当はもっといろんなことができる。でも、枠がなかったりタイミングがずれたりすると、うまく動けないこともある。

だから、必要な時間を確保したり、見通しを立てたりするのは大人の仕事だと思っています。

学びの循環が生まれる環境をつくる

──── 現在勤務されている大日向小学校は、イエナプランスクールの認定校でもありますね。教頭という新たな役割の中で、特に意識されていることはありますか?

教頭としてはまだできていないことだらけで、誰かがどこかでフォローしてくれているのだろうなと感じることはたくさんあります。その中での私の仕事は、子どもたちが“自分たちの学び”ができる環境を整えることだと思っています。

ありがたいことに、今も多くの方から見学や視察、子どもたちへの授業の依頼など、お問い合わせをいただくことがあります。学校をひらいていくことは大切だと感じる一方で、子どもたちが安心して学べる環境をつくることは、最優先にすべきことです。なので、その選択は私がしなければいけないことだと思っています。

──── 担任のときとはまた違った視点で、学校全体を見る必要がありますね。

そうですね。もともと、私は担任の仕事が好きです。今でも朝から教室に行きたくなることはよくありますし、実際に行くと時間を忘れてしまうこともあります(笑)

教室で流れている時間と教頭として過ごす時間は違うので、今はどういうバランスで日々を過ごしていくか模索しているところです。教室から完全に離れてしまったら、子どもたちの変化を肌で感じることができなくなる気がするので、教室にも行きたい。でも、やらなければいけないこともありますからね。

今年度は、学校内で先生たちの“縦の循環”を生み出したいとも思っているんです。うちは今、下学年・中学年・上学年で2学年ずつのチームに分かれていて、その中での先生同士のつながりはある程度しっかりしています。けれど、学年を越えた縦のつながりがなかなか生まれにくいんですよね。

教頭の立場であれば、全体を見渡して「この先生がこんな面白いことをやってたよ」「それ、あのクラスでも試してみたら?」と、人と人をマッチングすることはできる。縦に情報が巡っていくと、学校全体の風通しがよくなって、先生同士の学び合いも増えていくと思うんです。

今までは子どもたちと一緒に何かをつくっていたけれど、これからは“先生同士が一緒に育っていける環境”をつくっていきたいなと思っています。

──── 子どもたちだけではなく、先生同士も学び合える環境を大切にされていることが伝わってきます。

それは大切にしてきたことの一つかもしれません。

私はどんな職場にも、「この人、すごいな」と思う人が必ずいると思っています。年齢もキャリアも関係なくて、新卒の先生でも10年目の先生でも「この人、私には見えてないものが見えてるな」と思う瞬間があるんです。

たとえば以前、新卒の先生と2人で学級を担当したことがあったのですが、その先生は、私とは違った視点で子どもたちのことを見ていました。私が気づけない子どものつぶやきや表情に、さっと反応して動くんですよ。

私は経験年数がある分、「こうすればうまくいく」という型ができちゃっているけど、その先生はもっとまっすぐ子どもを見ているんです。「あぁ、そういう視点もあるんだな」と。毎日が発見と学びの連続でした。

わかってほしい。そう思うときこそ、相手に関心を向けてみて

──── 最後に、今まさに現場で悩んだりもがいたりしている先生たちに向けて、佐藤さんからメッセージをいただけますか?

自分のやりたいことがあって「それを実現したい」という気持ちは、きっと誰にでもあると思うんです。でも、それを1人で全部やろうとすると、苦しくなることもある。そんなときは、「まず相手に興味を持つこと」から始めてみるのはどうでしょう。

相手がどんなことを大切にしてるのかを聞き、それを一緒にやってみる。その中で、「ああ、この人となら一緒にやっていけるかも」と思える関係が少しずつ育っていくんです。

そうして信頼関係ができると、今度は相手の方から「あなたは何がしたいの?」と聞いてくれるようになる。それが巡り巡って、自分の願いや思いの実現にもつながっていくんじゃないかなと思っています。

一方で、全員に理解してもらうのはやはり難しいときもあります。私も実際、「これはもう無理だ」と思って関係を閉じた相手もいました。全員に開く必要はないし、すべての人とわかり合えるわけでもない。でも、「この人とは話せるかも」と思える誰かが、きっとどこかにいる。だから、完全に閉じないで「誰かには開いてみる」ということを、どうか諦めないでほしいです。

あなたの学校にも、きっと「この人、すごいな」と思える人がいるはずです。そういう人に出会えたら、少しだけ勇気を出して近づいてみてください。そこから、何かが動き出すかもしれませんから。

1年間を一緒に過ごすメンバーを決めるクラス編成は、児童生徒と教員、双方にとって大きなイベントの一つです。しかし、そのクラス編成がどのように行われているかについて、学校を越えて話す機会は、意外と少ないのではないでしょうか。

特に小学校から中学校1年生に上がるタイミングは、複数校から生徒が集まるケースが多いこともあり、様々な調整が必要になるようです。中学校1年生のクラス編成が各校でどのように行われているのか、現場の先生方に聞いてみました。

※このアンケートは、WEBアンケートサイト「フキダシ」内にある『みんなに聞きたいこと』に寄せられた投稿から作成されました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年3月25日(火)〜2025年5月6日(火)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :26件

アンケート結果

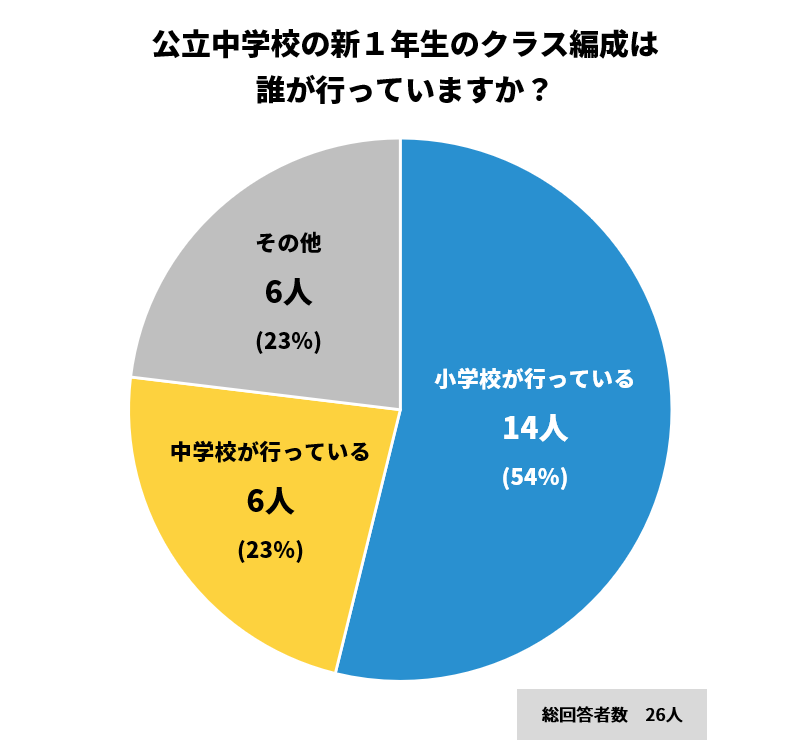

設問1 新1年生のクラス編成、誰が行っている?

Q1. 公立中学校の新1年生のクラス編成は誰が行っていますか?

「その他」の意見

各小学校がそれぞれに作ったクラス分けを中学校が組み合わせて完成させる。その際に若干の調整がなされることもまれにある。【中学校・教員】

各小学校が中学校のクラス数に分けてくれたものを、組み合わせて編成している。【小学校・教員】

全体の過半数の54%が「小学校が行っている」と回答。「中学校が行っている」と回答したのは全体の23%に留まり、多くの学校では新1年生のクラス編成が、小学校によって行われていることがわかりました。また、「その他」に寄せられた意見を見ると、各小学校が組分けしたものを中学校で組み合わせ、微調整して編成している学校もあることがわかりました。

それらを踏まえると、大半の場合で小学校が新1年生のクラス編成の準備をし、中学校がそれを適宜活用して、新クラスを編成しているという実態がうかがえました。

設問2 新1年生のクラス編成について、どう思う?

Q2. 上記の内容に関連して、あなたが思っていることや考えていることを教えてください。

小学校が案を作成する利点がある

小学校で分けておかないと、中学校に入学してから問題が起きやすい組み合わせがあると学習指導と生徒指導に多大な影響が出る。小学校でABCなど組んでおいて、中学校でチームごとに組み合わせるしかないと思う。【小学校・教員】

小学校の教員でないと、離さなければならない生徒や保護者が分からない。引継ぎに漏れがあると、中学校入学後に過去の話題を持ち出され対応に苦慮することが多々ある。【中学校・教員】

小学校での様子が分かっている教師がクラス分け希望を出すので、適応が心配な子の友人関係に配慮した組み合わせや、いじめがあった子たちを離す、等の配慮ができて、良いと思う。【小学校・教員】

小学校での人間関係があるので、小学校で組んでもらって助かっている。【中学校・教員】

元6年担任が集まって作成する

元6年担任が同じ日時に中学校へ集まり、あらかじめ分けておいたグループを組み合わせます。中の先生はクラス編成にはノータッチ。幼保から小への引き継ぎは小から出向き、クラス編成も学校職員が組み合わせるのに。【小学校・教員】

中学校が作成して小学校が点検する

中学校が作成し、小学校で点検し、何かまずい組み合わせがあれば伝達しています。

校区に1校しかない場合は、高学年くらいから組み合わせのパターンがだいぶ限られてきてしまうので、クラス替えはとても大変だ。【小学校/中学校・教員】

小学校・中学校がそれぞれ分担・協力して作成する

6年担任中心に仮編成→中学校と情報交換→最終的な責任は中学校、という認識。

新小1の編成も、人数の多い出身園にはグループ分けを依頼している。クラス替えを毎年行うため、業務として担任間の不公平感はない。【小学校・教員】

一応小学校がつくっていきますが、中学で一緒になる他校の先生との擦り合わせや、中学の特別支援体制等の事情でかなり変わったりもします。【小学校・教員】

個人情報の取り扱いに問題がある

クラス編成と共に、保護者の了解も取らずに個人情報を中学校に送ってよいのか疑問である。【小学校・教員】

その他の意見

現在の勤務先は1クラスなので編成自体はありません。その学年での人間関係などの情報も大切ですが上級生との過去のトラブルの情報ももらえるとありがたいなと感じます。(中学校でも縦割り班での活動があるため)【中学校・教員】

新1年生(小学校)の学級編制は小学校がしているのだから、中学の新1年生の学級編制も中学側がしてほしい【小学校・教員】

中学校の方が卒業式が先だからか、小学校の卒業式が終わった翌日か翌々日には引継で中学校に資料を持って集まることになっていて、担任や関係者は大変だなと思っています。【小学校・教員】

まとめ

アンケートの結果から、新1年生のクラス編成に関しては、全体の過半数の54%が「小学校が行っている」、全体の23%が「中学校が行っている」と回答。「その他」に寄せられた意見も参照すると、大半の小学校が新1年生のクラス編成の準備をしつつも、各小学校の元6年担任が集まって作成する、小学校からの情報を組み合わせて中学校が作成する、そこから微調整を行うなど、いくつかのパターンに分かれることがわかりました。

自由記述意見からは、小学校側、中学校側ともに留意すべき点や負担感など、それぞれの思惑はありつつも、人間関係を考慮して編成することの必要性や有り難さを感じていることがわかりました。

一方で、年度末・年度始という多忙な期間に行われる業務ということもあり、一部の先生からは「中学校側が行ってほしい」という声も上がりました。

また、個人情報の取り扱いについて懸念する意見も、少数ではありますが届けられました。たとえ円滑な学級経営や生徒のための活用であっても、個人情報や機密情報の流出は重大な事案につながります。小学校・中学校双方が、関係者に合意を取る・情報の取り扱いに十分気を付けるなど、適切な配慮をすることが必要になります。

新しい学校・クラスでどんなことを学び、成長できるのか、生徒一人ひとりを思う気持ちは多くの先生に共通するところだと思います。このアンケート結果が、小学校・中学校の先生方同士の対話や、業務改善のきっかけとなることを望みます。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

子どもたちの健やかな成長を支えるために、保護者と学校はPTAを通して連携しています。しかし、PTAの負担の大きさについての指摘や、そもそもの意義を疑う声があることも事実です。

実際、明光ネットワークジャパンが2025年2月に発表した調査結果によると、PTAに加入した経験のある小学4年生から中学3年生の保護者のうち、51.4%がPTAを「不必要だと思う」と回答しています。こうした中、PTAのあり方を見直したり、PTA自体を設置しない、廃止する動きもあります。

この記事では、PTAの概要と課題、新たな動きの中から見える学校と保護者の関わり方について解説します。

参考「明光ネットワークジャパン、「PTAに関する意識調査」の結果を発表」(日本経済新聞,2025年6月2日参照)

PTAとは

PTAは、学校ごとに組織される、保護者と教員から成る社会教育関係団体です。「Parents(保護者)」「T=Teacher(教員)」「A=Association(組織)」の頭文字をとってPTAと呼ばれています。英単語の通り、保護者と教員、地域社会が対等に協力し合い、子どもの成長を支えるために活動を行います。

PTAの結成や加入は義務付けられておらず、活動は任意で行われます。PTAの任意加入の原則については、政府も一貫してその認識を明確に示しています。例えば、2023年3月3日の参議院予算委員会において、当時の永岡桂子文部科学大臣は「PTAの入退会は保護者の自由である」との認識を表明し、岸田文雄首相も同様の趣旨の答弁を行いました。さらに、2023年6月20日の衆議院本会議でも、岸田首相は「PTAは、学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者及び当該学校の教職員で構成される任意の団体であり、保護者の入退会は当該保護者の自由であると考えている」と答弁しています。このように、PTAのあり方に関する判断には、文部科学省は関与しない姿勢を示しています。

参考「任意加入に関する国や行政の対応」(全国PTA連絡協議会,2025年4月11日更新,2025年6月2日参照)より

参考「PTAの入退会に関する質問に対する答弁書」(衆議院,2023年6月30日更新,2025年6月2日参照)より

PTA組織の構造

PTA組織は、「日本PTA全国協議会」「都道府県・市区町村ごとのPTA連絡協議会」「単位PTA(学校ごとのPTA)」に分かれています。通常、PTAと言う場合は「単位PTA」のことを指します。

日本PTA全国協議会は、各公立小・中学校のPTAを束ねる組織で、長年にわたり全国のPTA組織の代表的な連合体と位置づけられてきました。しかし近年、日本PTA全国協議会から一部の都道府県PTA連合会(東京都、埼玉県、群馬県、千葉県、静岡県など)や政令指定都市PTA協議会(さいたま市、千葉市、相模原市、横浜市など)が退会する動きが続いており、岡山県PTA連合会は県のPTA連絡協議会自体が2024年度をもって解散するなど、その構造にも近年変化が表れています。

参考「PTA連合会のあり方は?」(全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月2日参照)より

参考「退会相次ぐPTA全国組織 24年度61団体から7団体、95万人減」(毎日新聞,2025年5月2日更新,2025年6月2日参照)より

参考「「岡山県PTA連合会」解散へ 都道府県レベルでは全国初」(NHK,2024年9月3日更新,2025年6月2日参照)より

単位PTAの中にも、様々な役割があります。まず、「PTA役員」と呼ばれる役職とその仕事内容について、その一例をまとめます。

- PTA会長…PTAのリーダー

- PTA副会長…会長を支える役割

- 庶務…会議の議事録作成や、配布物の印刷、配布を行う。

- 会計…PTA会費の集金などを行う。

- 会計監査…PTAの会計を監査する。

さらに、PTAの内部には以下の専門委員会が設置される場合もあります。下記はその一例です。

- 学級委員会…学級・学年単位の行事や保護者懇親会などを企画、開催する。

- 広報委員会…PTA広報誌の企画や制作、発行を行う。

- 企画委員会…PTA会員や子どもたちの親睦を深めるための行事を運営する。

- 教養委員会…保護者向けの講演会や学習会を企画、運営する。

- 校外委員会…子どもたちの安全な登下校のため、パトロールや通学路の調査などを行う。

- ベルマーク委員会…児童が持ってきたベルマークを集計、学校に必要な備品を購入する。

- 選考委員会…次期のPTA役員を選ぶために、推薦やアンケートなどによる選考を行う。

参考「PTAとは?今さら聞けない活動内容・役割、オンライン化実例も紹介」(All About,2024年3月23日更新,2025年6月2日参照)より

PTA役員や専門委員の選出方法は、投票制や自薦、他薦制など、学校により様々です。

PTAが生まれた経緯

PTAは、19世紀末に児童愛護と教育環境の整備を目的としたアメリカの運動によって設置されました。PTAの創始者とされるアリス・バーニーは「幼児を健やかに育て、望ましい環境に迎え入れよう」と訴え、多くの母親から賛同を得ました。のちに父親や教師も運動に加わり、世界各地にPTAの活動が波及しました。

日本では、戦後にGHQが、日本の教育の民主的改革を進めるためにPTAの結成を奨励しました。これにより、当時の文部省がPTAの組織を推進し、昭和25年4月までに全国の約98%の小・中・高等学校でPTAが組織されました。

参考「日本PTAのあゆみ 第1章 PTAの誕生と発展」(日本PTA全国協議会,2025年6月2日参照)より

PTAの功績

PTAは、教育制度を充実させることに貢献してきました。

例えば、PTAは学校給食の制度化を実現しました。戦後日本は、給食の継続が困難となる事態に度々直面していました。このため、学校給食の法制度化による円滑な実施が喫緊の課題であり、PTAが法制度化実現のための活発な運動を行いました。その結果、1954年6月に学校給食法が制定されました。

また、学校保健法の制定にもPTAの運動が影響しています。PTAは、学校における子どもの健康・安全の確保を目指し、児童の災害補償について衆議院文教委員会に要望を行うなどの活発な動きを見せていました。これを受け、1958年4月に学校保健法が制定されました。

以上のように、保護者の要望をまとめて行政に働きかけることで、教育制度を充実させてきたことがPTAの功績であると言えます。

参考「日本PTAのあゆみ」(日本PTA全国協議会,2025年6月2日参照)より

現在行われているPTAの主な活動

PTAが行う活動は、一例を挙げると以下のようなものがあります。

- 運動会や展覧会など学校行事の運営のお手伝い

- バザーや模擬店など、学校や地域のイベントの運営や手伝い

- 廃品やベルマークを回収して学校に必要な物を購入

- 子どもの安全や防犯のための地域パトロール

- 学校やPTAの広報活動

これらの伝統的な活動に加え、近年では活動のあり方そのものが見直され、オンラインツールの活用やボランティアベースでの活動への移行傾向も見られます。

引用「PTAとは?今さら聞けない活動内容・役割、オンライン化実例も紹介」(All About,2024年3月23日更新,2025年6月2日参照)より

PTAは児童生徒の健全な成長を支えることを目的としているため、この目的に関わる幅広い活動を行っています。

保護者、教員が感じているPTAのメリット

PTAは大変だというイメージがありますが、近年の調査でもPTAが必要だと感じる保護者・教員も一定数いるとわかっています。

明光ネットワークジャパンの2025年の調査では、PTAが必要だと考える理由として、「学校行事のサポート」(43.2%)、「学校と家庭の連携強化」(33.2%)などが上位にきています。また、PTA役員を経験して良かったこととしては、「保護者間のネットワークが広がった」(43.2%)、「学校運営への理解が深まった」(40.5%)、「子どもの成長を間近で感じられた」(35.1%)などが挙げられています。

この傾向は2021年に東洋経済新報社が行った調査でも同様で、その調査でも保護者がPTAを必要だと感じる理由として、次のようなことが挙げられています。

- 知らない情報を教えてもらえる

- 他学年も含めて親同士の交流が持てる

- 家庭ではわからない学校での子どもの様子がわかる

特に、「親同士で交流が持てる」という意見が多く、PTAが親同士の情報交換や助け合いのための繋がりをつくる場として捉えられていると言えます。

また、教員はPTAが必要な理由として以下を挙げています。

- 保護者との関係づくりができる

- 学校行事で保護者の協力があり、ありがたい

- 保護者と協力して生徒の指導ができる

引用「【保護者980名調査】PTAは必要?不要?保護者のホンネ調査を実施」(マイナビ子育て,2025年2月28日更新,2025年6月2日参照)より

引用「保護者と教員1200人調査でわかった「PTAは必要?」の超本音 肯定派が半数超えでも、改革は急務なワケ」(東洋経済ONLINE,2022年3月10日公開,2025年6月2日参照)より

学校行事の運営や生徒指導は教員だけで成り立つものではないため、保護者と協力するためにPTAが求められていると考えられます。

PTAの問題点

PTAにはメリットがある一方で、問題点も多く指摘されています。

例えば、保護者からは仕事との両立が難しい、不要な集まりが多いといった声が挙がっています。PTAの活動が平日昼間に行われていて集まりづらい場合があり、さらに効率的な運営が行われていないと考えられます。

また、本来任意であるPTA活動への参加が、強制的に行われているという問題点もあります。School Voice ProjectがPTAの加入について調査したところ、約6割の保護者が「PTAへの加入を選択できない/選択できると知らされない」と回答しました。

教員からも、PTA活動の負担の大きさが指摘されています。PTAの活動自体には「保護者との関係づくりのため」など必要性を感じる意見がある一方、「労働ではないのに、強制されるのはおかしい」「公務でやっているのに会費を支払うことに疑問」などの意見もあり、必須加入には75%が反対、という結果になっています。

こちらの記事では、教職員へのPTAに関するアンケート結果をまとめています。勤務校のPTA加入義務の有無やそれに対するコメント、PTAの今後のあり方に対する意見などをまとめていますので、ぜひお読みください。

参考「保護者と教員1200人調査でわかった「PTAは必要?」の超本音 肯定派が半数超えでも、改革は急務なワケ」(東洋経済ONLINE,2022年3月10日公開,2025年6月2日参照)より

さらに、近年では以下のような問題も顕在化しています。

PTAにおける個人情報保護の課題:PTAも個人情報取扱事業者として個人情報保護法の遵守が求められており、会員名簿の取り扱いなど、適切な管理体制の構築が課題となっています。

教員の働き方改革とPTA業務の負担:教員の長時間労働が問題となる中、PTA活動が教員の負担を増大させないよう、業務の役割分担や効率化が求められています。

PTA会費の不透明性・不正会計問題:一部のPTAにおいて、会費の使途が不明瞭であったり、横領といった不正会計が発覚する事例が報道されています。会計処理の透明化や監査体制の強化が求められています。

社会環境や法令の変化とともに、従来のPTA活動を行う上でも、組織の様々な変革が求められています。

参考「個人情報保護法とは」(東京都PTA協議会,2025年6月2日参照)

参考「学校における働き方改革」(全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月2日参照)

参考「横領、着服…なくならぬPTA会計の不正 約3千万円の被害も」(朝日新聞,2024年8月18日公開,2025年6月2日参照)

PTA改革! 変化するPTA

学校教育における功績も大きい反面、問題点もあるPTA。こうした中、活動しやすいよう柔軟に変化しているPTAもあります。

コロナ禍でPTAにIT改革

コロナ禍を契機として始まったPTA活動のオンライン化は、その後も多くの学校で継続・発展しています。世田谷区のある公立小学校では、コロナ禍の影響もありPTAのオンライン化が進み、保護者負担の軽減が実現しています。

この学校では、主な連絡手段が紙であることへの負担感が保護者から指摘されていました。そこで、臨時で保護者有志の「IT推進委員会」が立ち上がりました。

8人のメンバーが集まり、PTA業務のオンライン化や保護者間のネットワーク構築のために「BAND」という無料アプリが採用されました。

導入後は、コロナ禍でのオンライン会議や学校行事の中継配信がアプリを通じて行われました。また、コロナの影響で入学式が延期となり、PTAの入会資料を配布できない中でも、BANDの参加者募集機能を利用して委員を募集することができました。

そのほか「BAND」を導入した学校の事例として、情報共有の効率化、会議のオンライン開催、資料のペーパーレス化などの改善活動により、保護者の時間的・場所的制約が軽減される、参加のハードルが下がる、といった効果が報告されています。

参考「PTAは罰ゲーム!? オンライン化で前例踏襲を改善した世田谷区の事例」(All About,2020年12月14日更新,2025年6月2日参照)より

参考「PTA活動をアップデートする時代へ、66%の保護者が変革を求める声」(PR TIMES,2025年4月21日公開,2025年6月2日参照)より

「やれる人がやれることを」前例にとらわれない運用をしているPTA

「できる人が、できるときに、できることを」という理念に基づき、PTAの役員や委員の選出方法、活動への参加方法を柔軟に見直す動きが広がっています。従来の強制的な割り当てを廃止し、「エントリー制(希望参加制)」や「ボランティア制」を導入するPTAが増加しています。

名古屋市の陽明小学校では、PTA役員を決めず、活動ごとにやる人を募集し、登録する「エントリー制」(希望参加制)を導入しています。

エントリー制では、PTAの委員会活動を細分化し、活動をやりたい人が自ら立候補します。立候補していないにもかかわらず強制的に役割が回ることはありません。

従来は、陽明小学校では委員への立候補がない場合、投票によって各クラス3名を選出していました。しかし、できる時にできる人が参加する制度に変えた結果、すべてのポストが立候補で埋まりました。

保護者からは、できる時にできる人が参加する形になったことで、「負担が少なそうだから自分にもできるかもしれない」と気軽に参加できるようになったとの声が挙がっています。

参考「増える退会者…PTAは本来“入退会自由” 独自アンケートで判明した“地殻変動” 専門家「今まで通りは通用しない」」(東海テレビ,2023年2月5日公開,2025年6月2日参照)より

参考「進む“PTA改革” ボランティア制導入に「革命だ!」 “PTAの在り方”模索始まる【新潟発】」(FNNプライムオンライン,2023年2月17日公開,2025年6月2日参照)

参考「PTAの目的は学習環境と通学環境の改善 ぶれない改革を実現」(全国PTA連絡協議会,2025年4月30日更新,2025年6月2日参照)

PTA自体をなくした学校・多様化する代替組織

PTAという枠組みに捕らわれず、PTAを廃止して別の形で支援を行う事例もあります。PTAを解散したり、PTAとは異なる名称や運営形態の組織を立ち上げたりする動きも注目されています。

東京都西東京市立けやき小学校は、PTAを強く望む保護者がいなかったため、学校創立時にPTAを組織しないことを決定しました。

しかし、保護者が活動する組織が全くないわけではなく、「保護者の会」が自主的に設立されました。PTAとは異なり保護者だけで運営が行われており、子どもの見守り活動等に取り組んでいます。

参考「PTAをなくした小学校16年目の真実 「いいことづくめ」の美談のはずが…」(J -CASTニュース,2017年3月15日公開,2025年6月2日参照)より

また、東京都大田区立嶺町小学校は、PTAを廃止して代わりに「PTO」を組織しました。「PTO」は「保護者と先生による楽しむ学校応援団」とも呼ばれており、Parent -Teacher Organizationの略です。

PTOは2015年に組織されており、それまでは強制的な役員・委員決め、不要な活動の継続といった問題を抱えていました。そこで、できるときに、できる人が、やりたい活動やできる活動をするPTOのシステムに転換しました。これにより、保護者は無理なく参加でき、活動を楽しめるようになっています。

参考「義務感、強制感ゼロ「PTAをなくした」学校の実際−自由意志のボランティアで子ども支えられるか」(東洋経済ONLINE,2022年1月19日公開,2025年6月2日参照)より

東京都立川市の柏小学校は、PTAの役員決めの難しさや活動の形骸化に疑問を抱き、2022年度末でPTAを解散する決断を下しました。保護者へのアンケートでは98.7%が解散に賛同し、学校側もこれを受諾。その後は、保護者の協力が必要な際には学校から直接ボランティアを募る形とし、従来のPTA活動は保護者有志によって継続されています。

解散から1年半余り経った2024年9月時点のインタビューでは、同校の副校長は「PTAが解散しても特段のデメリットは感じていません。世の中や保護者の生活が変わっていく中で、そこに合わせていくのが大切で、昔からの形にこだわらずに無理なくできることをできる時間に行うのがいいのではないか」と答えているとのことです。

参考「保護者の98.7%が賛同…小学校で“PTA解散”決断 学校「一旦リセットと前向きに」会費等なしで活動する学校も」(東海テレビNEWS,2023年2月28日公開,2025年6月2日参照)

引用「岐路に立つPTA 首都圏の現状は」(NHK,2024年9月6日公開,2025年6月2日参照)

求められるPTAの役割とは

冒頭で、明光ネットワークジャパンの調査で保護者の51.4%がPTAを「不必要」と回答したことを紹介しましたが、これは裏を返せば約半数が必要性を感じているとも言えます。

PTAを廃止した学校でも、保護者と学校のより本質的な連携を目指して別の組織が生まれています。PTAのあり方が問われる中で、学校・保護者・地域が連携して子どもたちの成長を支える仕組みとして、「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」および「地域学校協働活動」の重要性がますます高まっています。文部科学省は、これらを一体的に推進する方針を掲げています。この枠組みの中で、PTAは地域学校協働活動を担う多様な地域団体の一つとして位置づけられ、学校運営協議会と連携しながら、より広範な学校支援や地域活動に参画することが期待されています。

「コミュニティ・スクール」について詳しくはこちら。イラストや具体例を交えて解説しています。

参考「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)と地域学校協働活動の一体的推進について(概要)」(文科省,2025年6月2日参照)

多忙な教員だけですべての教育を担うことは不可能であり、学校と保護者、地域との連携は必要不可欠です。ただし、その方法や形式は、従来のPTAという枠組みに捕らわれすぎず、柔軟に考えることが重要です。

PTAの任意加入徹底と未加入者への配慮

PTAへの加入が任意であることは、法的な位置づけや文部科学省の見解からも明らかです。この原則に基づき、入会意思の確認方法の見直しや、退会手続きの明確化が進められています。

重要なのは、PTA未加入の保護者やその子どもに対する対応です。全国PTA連絡協議会は、「PTAは全ての子どものための団体」であり、保護者の加入状況によって子どもに不利益が生じることは不適切であるとの見解を示しています。例えば、卒業記念品などは全児童に贈呈することを推奨しています。

しかし、現場では会費負担の公平性の観点から問題が生じることもあり、各PTAが透明性のあるルールを設け、子どもたちが差別的な扱いを受けたと感じることのないよう、最大限の教育的配慮を行うことが求められます。

参考「任意加入に関する国や行政の対応」(全国PTA連絡協議会,2025年4月11日更新,2025年6月2日参照)

参考「PTA任意加入 未加入者への対応」(全国PTA連絡協議会,2025年4月11日更新,2025年6月2日参照)

まとめ

PTAは子どもの健やかな成長を支えることを目指す、保護者と教員による組織です。教育制度の充実に貢献した功績があり、保護者と教員の繋がりを形成するという利点もあります。

しかし、活動への参加負担の大きさ、運営の不透明性、加入の任意性に関する問題などが指摘され、その存在意義自体が問われる場面も少なくありません。

こうした中で、ITツールを活用した業務効率化、役員選出や活動参加を希望制にする「エントリー制」や「ボランティア制」の導入、さらにはPTA自体を解散し、より柔軟な形態の支援組織(PTOや保護者の会など)へ移行する事例も現れています。また、日本PTA全国協議会などの上位組織から退会し、より地域に根差した自律的な活動を目指す動きも活発化しています。

これらの変化は、PTAが画一的なモデルから脱却し、各学校や地域の実情、保護者の多様なニーズに応じた、より参加しやすく、透明性の高い、そして真に子どものためになる活動へと進化しようとする試みと捉えることができます。

今後のPTA活動には、

- 「任意加入」の原則の徹底

- 運営全般の透明性の確保

- 活動内容を精選し負担を軽減すること

- コミュニティ・スクール等の枠組みの中で他の団体と柔軟に協働していくこと

など、様々な変革が求められています。

PTAはまさに過渡期にあり、そのあり方は一つではありません。それぞれの学校、保護者、教員、そして地域住民が対話を重ね、知恵を出し合いながら、未来の子どもたちのために最もふさわしい連携の形を創造していくことが期待されます。