【解説記事】本当に必要? 何が課題? 全国学力・学習状況調査(全国学テ)

毎年4月、全国多くの小学校・中学校は全国学力・学習状況調査(通称:全国学テ,全国学調など)の実施を迎えます。この調査は、国や自治体が教育の成果と課題を把握し、指導改善に役立てるという重要な目的を掲げています。しかしその一方で、結果の公表が招く過度な競争や、テスト対策に追われる現場の負担増など、その意義やあり方を問う声が教育関係者から上がっていることも事実です。

実際、NPO法人School Voice Projectが2022年に行った調査では、全国学テの実施について教職員の6割以上が「反対」と回答しており、文科省が掲げている目的と現場の実感との間に大きな隔たりがあることがうかがえます。

この記事では、そんな全国学テの歴史的背景から、本来の目的やメリット、そして現場が抱える課題や弊害までを解説します。

全国学力・学習状況調査の歴史

高度成長時に開始も10年間で中止

日本の全国規模での学力調査は1956年に始まりましたが、学校間・地域間の競争が過熱し、テストの点数を上げること自体が目的化するなどの弊害が指摘され、教職員組合の反対運動もあり1966年に中止されました。当時から、全国一斉テストは過度な競争や教育現場への圧力、序列化といった課題を抱えていたのです。

「PISAショック」を機に復活へ

それから約40年の時を経て、全国学力・学習状況調査(全国学テ)が復活する大きなきっかけとなったのが、2000年代初頭の「PISAショック」です。経済協力開発機構(OECD)が実施する「生徒の学習到達度調査(PISA)」において、日本の生徒の順位、特に2003年調査における読解力の順位が2000年調査の8位から14位へと大幅に低下したことは、社会に大きな衝撃を与えました。

この結果は、当時推進されていた「ゆとり教育」による学力低下の象徴と受け止められ、教育政策を「学力向上」へと大きく転換させる契機となりました。学力低下への危機感と国際比較における日本の立ち位置への意識の高まりを背景に、全国的な学力実態の把握と教育改善の必要性が再認識され、2007年、小学校第6学年と中学校第3学年の全児童生徒を対象とする悉皆調査(※すべての人を対象とした調査のこと。全数調査)として、全国学テは43年ぶりに復活しました。

調査形式・内容の変遷

2007年に悉皆調査(全数調査)として再開された全国学テは、2010年度には抽出調査に変更されましたが、2013年度からは再び悉皆調査に戻っています。また、当初の国語、算数・数学に加え、2012年度からは理科、2019年度からは英語が3年に1度程度の頻度で追加されるなど、社会の変化に合わせて調査内容も変遷を続けています。

また、調査の方法にも変化が見られます。2023年度から一部教科において、調査をコンピュータ上で行うCBT(Computer Based Testing)化が進められています。CBT化はPISAでも2015年から進められており、全国学テのCBT化もその対応が理由とされています。CBT化により、動画や音声を用いた多様な問題形式が可能になるほか、採点や集計の効率化、教員の負担軽減といったメリットが期待されています。

参考「全国学力・学習状況調査とは」(一般社団法人 全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月9日参照)より

参考「ゆとり教育から PISA 型学力へ:小学校国語科における PISA 型読解力」『Kokusai-Joho』(小杉聡,2020年)より

調査方法および内容

全国学力・学習状況調査(全国学テ)は2025年時点で、原則として全国の国公私立の小学校第6学年および中学校第3学年の全児童生徒を対象とする悉皆調査(全数調査)です。調査は、学力を測る「教科に関する調査」と、学習環境や生活習慣などを問う「質問紙調査」の二本柱で構成されています。

教科に関する調査

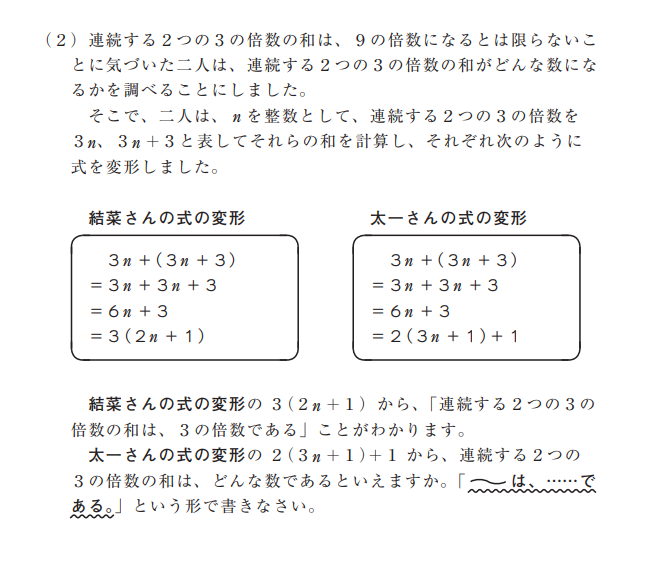

国語と算数・数学を基本教科として毎年実施し、これに加えて理科と英語が3年に1度程度の頻度で実施されます。単に知識の量を問うだけでなく、知識や技能を実生活の様々な場面で「活用する力」や、思考力、判断力、表現力を測定することを重視しており、記述式の問題も含まれています。これは、PISA調査などで重視される学力観を反映したものです。

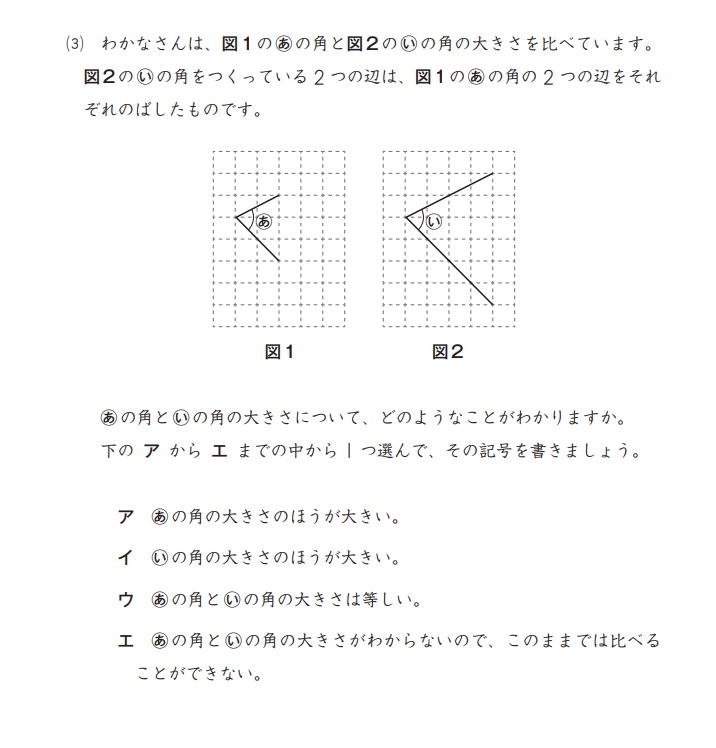

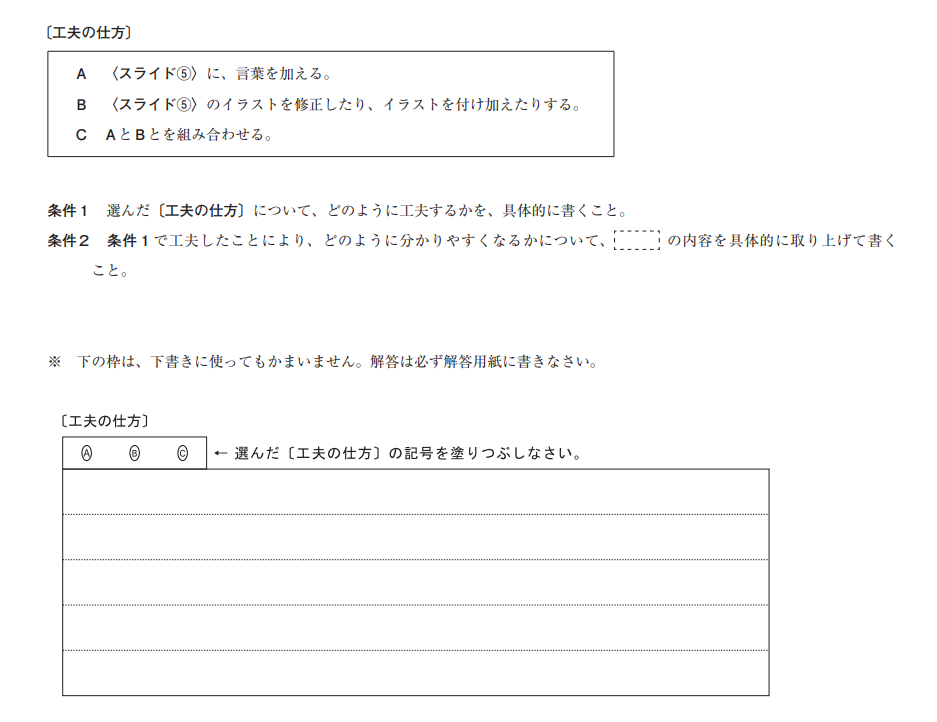

問題例:小学校・算数

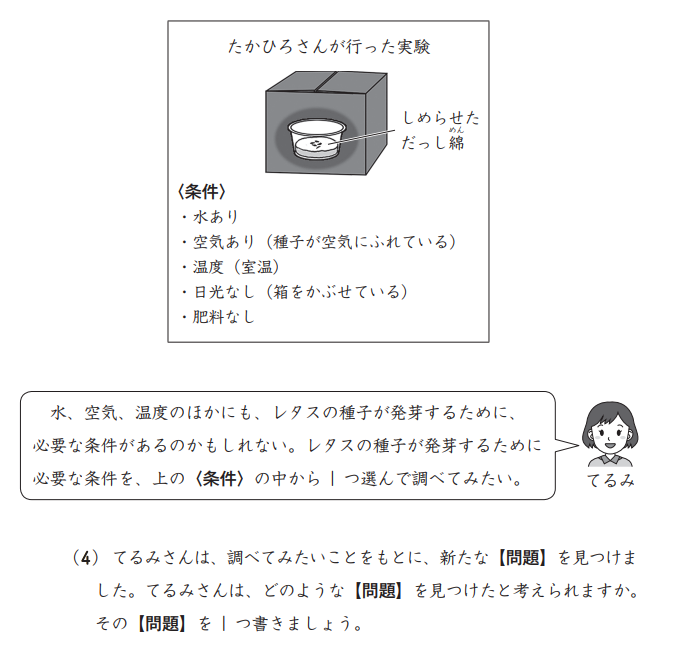

問題例:小学校・理科

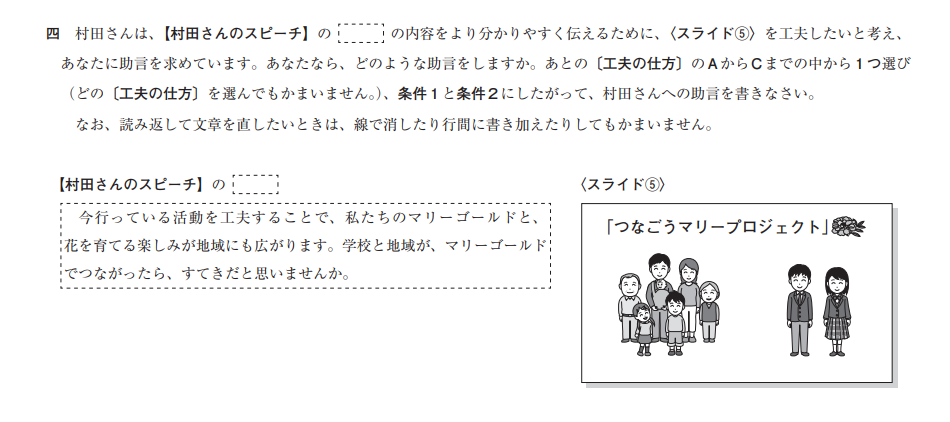

問題例:中学校・国語

問題例:中学校・数学

質問紙調査

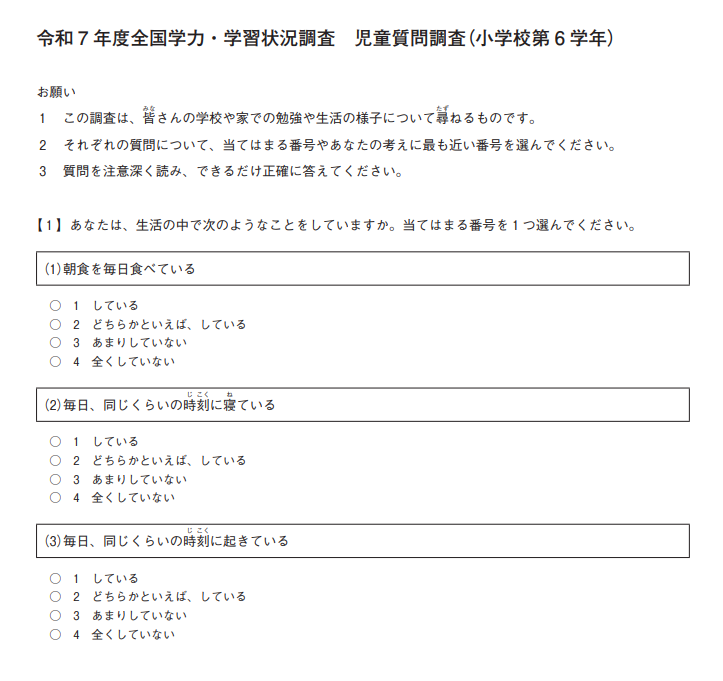

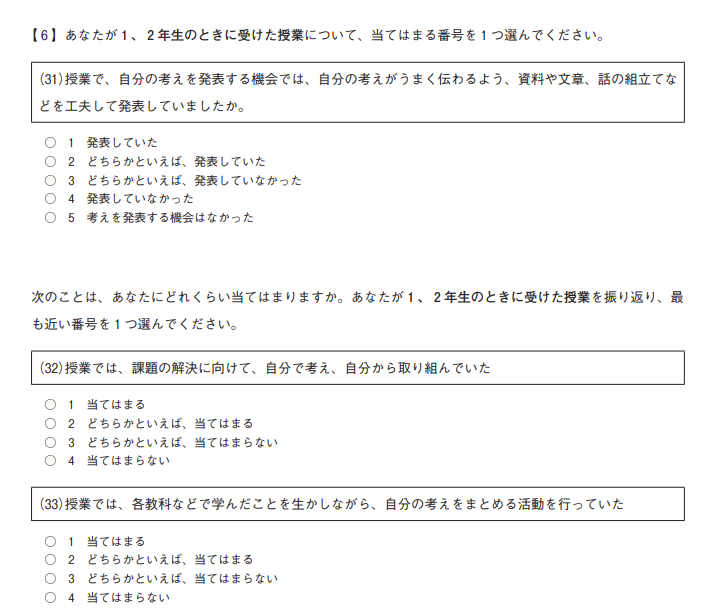

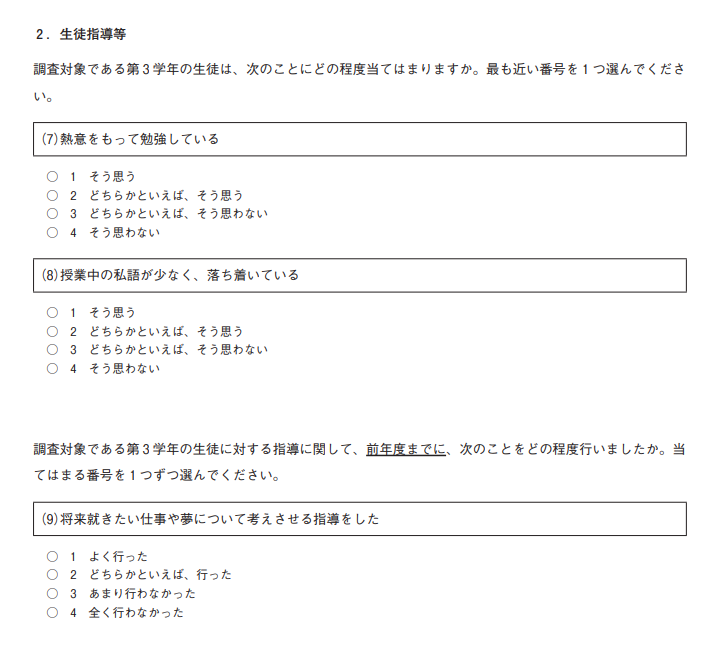

児童生徒に対しては、学習意欲や学習方法、家庭での生活習慣(読書時間やデジタル機器の利用時間など)について質問します。学校に対しては、指導方法に関する取り組みやICT環境の整備状況などを調査します。これらの結果と学力調査の結果を掛け合わせて分析することで、どのような要因が学力に影響を与えているのか、また、どのような学校の取り組みが効果を上げているのかを探るためのデータとして活用されます。

質問紙例:小学生

質問紙例:中学生

質問紙例:学校向け

参考「全国学力・学習状況調査の概要」(文科省,2025年6月9日参照)より

参考「令和7年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」(文科省,2024年12月25日公開,2025年6月9日参照)より

引用「令和7年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について」(国立教育政策研究所,2025年6月18日参照)より

目的とメリット

全国学力・学習状況調査(全国学テ)の実施について、文科省は明確な目的を掲げているほか、各所から様々なメリットも指摘されています。

文科省の見解

文科省は、全国学テの目的を以下の3点としています。

- 全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること。

- 各学校が、自らの教育実践の成果や課題を客観的なデータに基づき把握し、児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役立てること。

- これらの取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクル(PDCAサイクル)を確立すること。

重要なのは、全国学テはあくまでこれらの目的を達成するための調査であり、学校間の序列化や過度な競争の助長、あるいは個人の選抜に用いることを目的としたテストではない、と繰り返し強調している点です。

指摘されているメリット

全国学テの公式の目的は上記の通りですが、その内容に加え、以下のようなメリットや効果が指摘されています。

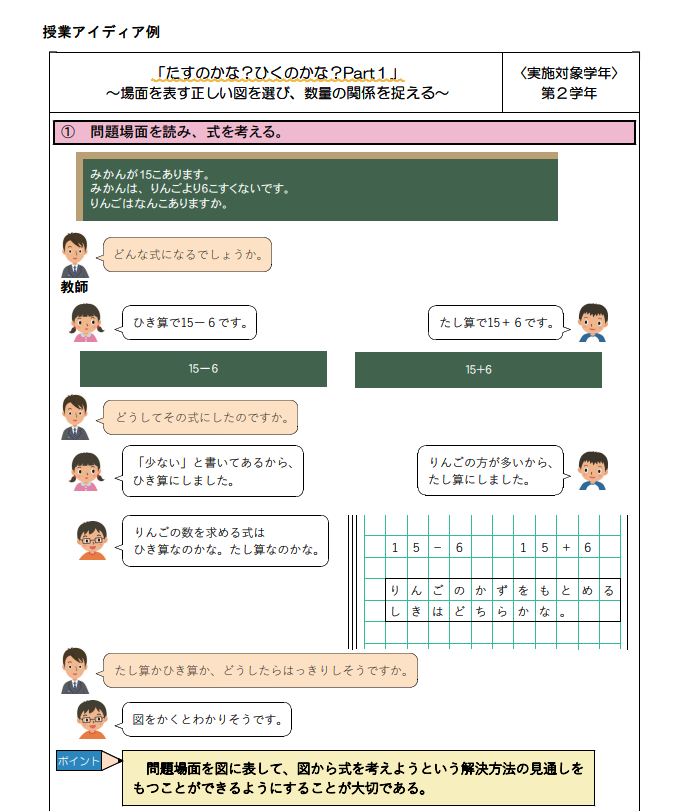

教育改善への具体的な貢献

各学校や教育委員会が、全国平均との比較などを通じて自らの強みや弱点を具体的に把握し、的を絞った授業改善や研修計画の立案に繋げるための客観的なエビデンスとして活用できます。文科省や国立教育政策研究所は、調査結果を活用した授業アイディア例や、特徴的な取り組みを行う学校の事例集などを提供し、現場の取り組みを支援しています。

授業アイディア例:小学2年・算数

CBT化による多面的なメリット

CBT(コンピュータ活用型調査)化の推進により、調査の効率化だけでなく、教育評価の質の向上をもたらす可能性もあります。問題冊子の印刷・配送といった物理的なコストや教員の負担が軽減されるほか、採点・集計が迅速化されます。また、動画や音声を用いた多様な問題形式により、より多面的な能力を測定できるようになることが期待されています。

教育に関する説明責任の担保

学校や教育委員会は、税金で運営される公的機関として、教育活動の成果を保護者や地域住民に対して説明する責任(アカウンタビリティ)があります。全国学テの結果は、そのための客観的な情報を提供し、教育の現状についてデータに基づいた建設的な対話を生むきっかけとなり得ます。

しかし、これらのメリットが教育現場で十分に実現されているかについては、慎重な検証が必要です。「指導改善に役立てる」という理念が、後述するテスト結果の序列化や過度な事前対策といった実態と乖離している側面も指摘されています。

参考「全国学力・学習状況調査の概要」(文科省,2025年6月9日参照)より

参考「全国学力調査 様々な議論」(全国PTA連絡協議会,2024年12月22日更新,2025年6月9日参照)より

引用・参考「全国学力・学習状況調査 授業アイディア例」(国立教育政策研究所,2025年6月18日参照)より

課題と弊害

全国学力・学習状況調査(全国学テ)には多くのメリットが期待される一方、導入当初から現在に至るまで、数多くの課題や弊害が指摘され続けています。

悉皆調査であることの問題点

「全国的な状況の調査だけなら、統計的に設計された抽出調査で十分ではないか」という専門家からの指摘は根強くあります。悉皆調査(全数調査)は、全ての学校・児童生徒の結果が明らかになることで自治体や学校の平均点への過度な注目を集め、後述する序列化や過度な調査対策を招く構造的な問題を生んでいます。個々の学校の状況を把握するという悉皆調査の建前が、結果として教育現場に不必要なプレッシャーを与え、調査の本来の目的を歪めているという批判です。

学校や地域の比較・序列化への利用

最も深刻な弊害の一つが、調査結果が学校や地域間の比較や序列化に用いられている実態です。これは、文科省が掲げる「序列化や過度な競争が生じないように配慮する」という本来の目的とは明らかに矛盾します。過去には、自治体の首長が主導して市町村別や学校別の成績を公表し、序列化を助長した事例もありました。

数値が公表されれば、メディアや市民によって容易にランキングが作成され、学校間の序列が意識されることは避けられません。このような序列化は、学校や教員に「テストの点数を上げること」への強いプレッシャーを与え、教育内容がテスト対策に偏重したり、本来多様であるべき教育活動が画一化したりする危険性を孕んでいます。

事前対策の蔓延と教育への悪影響

学校や地域の序列化への懸念は、必然的に「テストで良い点を取る」ための事前対策を蔓延させます。全国各地の学校で、全国学テの過去問題や類似問題を繰り返し解かせたり、通常の授業時間を割いて対策授業を行ったりする実態が報告されています。このような事前対策は、教員や児童生徒の負担を増大させるだけでなく、テストに出る範囲や形式に合わせた指導が優先され、本来バランス良く行われるべき教育課程を歪めてしまいます。

点数を取ることのみが目的化した反復練習は、子どもたちの知的好奇心や学ぶ楽しさを損ないかねません。事前対策の蔓延は、全国学テが教育改善の「手段」ではなく、高得点を取ること自体が「目的」と化してしまっている「目的と手段の倒錯」の典型例と言えるでしょう。

教職員・児童生徒への負担

全国学テの実施は、教職員と児童生徒の双方に大きな負担とストレスを与えています。教職員からは、テストの準備や当日の監督業務、結果処理といった直接的な業務負担に加え、結果に対する精神的なプレッシャー、そして結果を分析して授業改善に活かすための時間的余裕のなさが訴えられています。児童生徒にとっても、既存のテストに加えて全国学テが行われることは、精神的な負担となります。過度な競争や結果へのプレッシャーが、子どもたちの心に影を落とすことも懸念されます。

参考「2024年度 文科省「全国学力・学習状況調査」の結果公表に対する書記長談話」(日本教職員組合,2024年7月30日公開,2025年6月9日参照)より

参考「全国学力テストで「事前対策」と回答も 県教職員組合の調査」(NHK,2025年2月12日公開,2025年6月18日参照)より

一部は改善の動きも

全国学テにまつわる上記のような批判を受けて、文科省は一部の方針の見直しを進めています。見直しの議論がされているのは主に結果の公表方法と公表スケジュールについてで、それぞれ以下のような変更が提案されています。

結果の公表方法の変更点

CBTで行われる教科に対して、それまでの正答数・正答率による結果公表から、以下のように変更

・児童生徒向け:5段階のレベル(IRTバンド)での表示

・学校・自治体向け:全国の平均スコアを500として算出された点数(IRTスコア)での表示

結果の公表スケジュールの変更点

児童生徒への学びの還元に繋がるように、結果返却を早期化

・児童生徒向け:2025年度は前年度より12日前倒しし、夏季休業(夏休み)前に結果を返却する。2026年度以降は更なる早期化を目指す。

・国による公表時期:結果公表を3段階に分け、①全国正答率・得点分布などの公表(7月中旬)、②全国データの分析結果(7月末)、③地域別データの分析結果(8月以降)、の順に公表を行う。

また、文科省のワーキンググループでは、全国学テの結果を用いて長期欠席・不登校の児童生徒、特別な支援を要する児童生徒や外国人の児童生徒に向けた支援策の検討・充実に繋げる方針を示したほか、経年変化の把握方法についてや、質問調査の改善などを引き続き検討していくとしています。

参考「全国学力テスト 結果の公表方法見直し検討へ 文部科学省」(NHK,2024年12月23日公開,2025年6月24日参照)

参考「全国的な学力調査に関する専門家会議 調査結果の取扱い検討ワーキンググループ」(文科省,2025年5月更新,2025年6月24日参照)

実施にかかる予算

全国学力・学習状況調査(全国学テ)には、毎年多額の国家予算が投じられています。令和7年度(2025年度)予算では34億円が計上されるなど、継続的に基本的な実施費用として年間35~40億円規模の予算措置が講じられています。この予算は、問題作成、印刷・配送、答案の採点・集計などを担う民間機関への委託費が主な使途ですが、令和7年度はそれに加え、全国学テのCBT化に伴ってのシステム運用費用として、約8億円の予算が別途計上されています。つまり、令和7年度は合計で約42億円の予算が全国学テのために計上されていることになります。

この額の大きさを、文科省の他の事業予算と比較してみましょう。

同じ令和7年度で挙げていくと、例えば「義務教育デジタル教科書購入費」には15億円、「切れ目ない支援体制整備充実事業(特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備事業)」には47億円が計上されています。

重要なのは、全国学テがそのコストに見合うだけの教育的価値を生み出しているのか、そして限られた教育予算をどこに配分することが教育の質向上に最も効果的なのか、という継続的な検証と議論です。また、予算額に表れる直接的な経費だけでなく、各学校現場で費やされる教員の膨大な時間と労力、児童生徒が感じるストレスといった「見えにくいコスト」も考慮して、総合的な費用対効果を問い直す必要があります。

参考「予算・決算、年次報告、税制」(文科省,2025年6月18日参照)より

参考「令和7年度教育DX・GIGAスクール構想 関係予算(案)の内容」(文科省,2024年8月27日公開,2025年6月9日参照)より

教育現場の声

全国学力・学習状況調査(全国学テ)が教育現場でどのように受け止められているのか、NPO法人School Voice Projectが2022年に行った教職員へのアンケート調査から、現場のリアルな声を見ていきましょう。

事前対策は依然として行われている

アンケートによると、何らかの事前対策が小学校の約6割、中学校の約4割で行われていることが示唆されました。文科省が過度な事前対策を行わないよう通知しているにもかかわらず、依然として対策が広範に行われている実態がうかがえます。対策の実施は、学校や管理職の方針によるものだけでなく、「正式な指示はないが、見えない圧を感じて」教員が自主的に行っているケースもあり、テスト結果に対する無言のプレッシャーが現場を事前対策へと向かわせている可能性が示されています。

結果の活用は限定的

テスト結果の活用方法については、「児童生徒の学習状況の把握」や「日々の授業改善」といった回答がある一方、小中学校ともに「特に活用していない」と回答した教員が3割を超えていました。その背景には、「活用する暇がない」という教員の多忙さや、「対外的には対策をしているとしているが、具体的には何もしていない」といった形骸化の実態があるようです。テスト結果を分析し授業改善に繋げるには相応の時間と専門性が求められますが、現場がそれを許容できる状況にないことがうかがえます。

テストのあり方への強い疑問

全国学テの実施そのものについては、全体の6割以上が「反対」と回答しました。特に、自治体ごとの平均点公表については約8割が反対しており、点数による序列化や過度な競争への強い懸念を反映しています。

否定的な意見としては、「ただ数字で教育を考えるようになってしまい、人を育てるという本来の目的が学力を上げるという目先の目的にすり替えられ、教育が大きく歪む原因になっている」「テストの数が多く、精神的にも実質的にも生徒・教員ともに負担が増す」「測られている学力が、本当に今の生徒たちに身につけないといけない力なのか疑問」といった声が寄せられました。

これらの意見は、テストが教育の本質から乖離していることへの危機感、教員と生徒双方の過重な負担、そして教育的効果への根本的な疑問を強く示しています。このアンケート結果は、文科省が掲げている目的と、教育現場の教員が実際に感じている負担感や弊害との間に、大きな隔たりが存在することを象徴していると言えるでしょう。

まとめ

全国学力・学習状況調査(全国学テ)は、PISAショックを背景に学力向上への期待を背負って復活し、教育改善の羅針盤となることが期待される調査です。文科省が目的にも挙げている通り、客観的なデータに基づいて教育施策や各学校の指導を振り返る、というメリットがあることは確かです。

しかし、その実態は、結果の序列化、過度な事前対策の蔓延、教員と児童生徒の負担増、そして多額の予算が持つ機会費用の問題など、数多くの課題を浮き彫りにしています。特に、本来の目的から逸脱した点数至上主義が、教育の本質を見失わせ、現場を疲弊させているという指摘は後を絶ちません。

CBT化の推進など、調査方法の近代化も図られていますが、それが真に教育の質向上に繋がるかは、GIGAスクール構想で整備されたICT環境を現場がどう活用できるか、そして何より、得られたデータを教員が分析し授業改善に活かすだけの時間的・精神的な余裕があるかにかかっています。

全国学力・学習状況調査の実施について、本来の目的を失わずに、課題・弊害とされている点を緩和していくにはどのようにしていけばいいのか、実施の是非も含めた在り方の検討が求められています。

関連記事

同じカテゴリの記事

学校教育の知識を増やす

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

メガホン編集部