大人も子どもも、でこぼこのままでいい———開校から18カ月 学びの多様化学校・くす若草小中学校で先生たちが考えていること

2024年に大分県玖珠町に開校した「くす若草小中学校」は、公立小中一貫校として九州初の学びの多様化学校です。不登校を経験した子どもたちが安心して過ごせる学校を目指すこの「若草」では、学びの出発点として「大人も子どもも全員が違う」という前提を大切にしています。今回は「多様な子どもがそのままいられる学校とは?」をテーマに、くす若草小中学校の教員と校長、そして教育現場を見つめる3人が語り合った内容をお届けします。

※本記事は2025年9月14日に大分県由布市で開催されたイベント〈主催:Happy Education・School Voice Project〉の様子をもとに構成しました。

今回お話ししてくださった3人

小原猛さん(たけしさん):くす若草小中学校校長

1969年大阪府堺市生まれ。5歳の時に両親の離婚をきっかけに別府市内の母子生活支援施設で幼少期を過ごす。大阪教育大学「小学校教育(夜間)5年専攻」を卒業後、臨時講師の期間を経て、1997年から小学校教諭として杵築、別府両市で勤務。2006年から18年間、別府市教育委員会などで教育行政などに携わる。2024年4月から現職。学校では「たけしさん」と呼ばれている。

脇こなぎさん(こなちゃん):くす若草小中学校教員

1995年大分県日出町生まれ。3人兄妹の真ん中。父は高校教員。母の影響で小学2年生から大学4回生までバドミントンに打ち込む。大学卒業後、2020年から教員。前任校では全校児童1000人超の大規模小学校で4年担任と特活主任を担当した。今の公教育の在り方、働き方に課題を感じ、オランダの学校視察へ参加。大人も子どもも幸せな学校の在り方を模索したいと思い、開校初年度からくす若草小中学校(学びの多様化学校)で勤務し「こなちゃん」と呼ばれている。

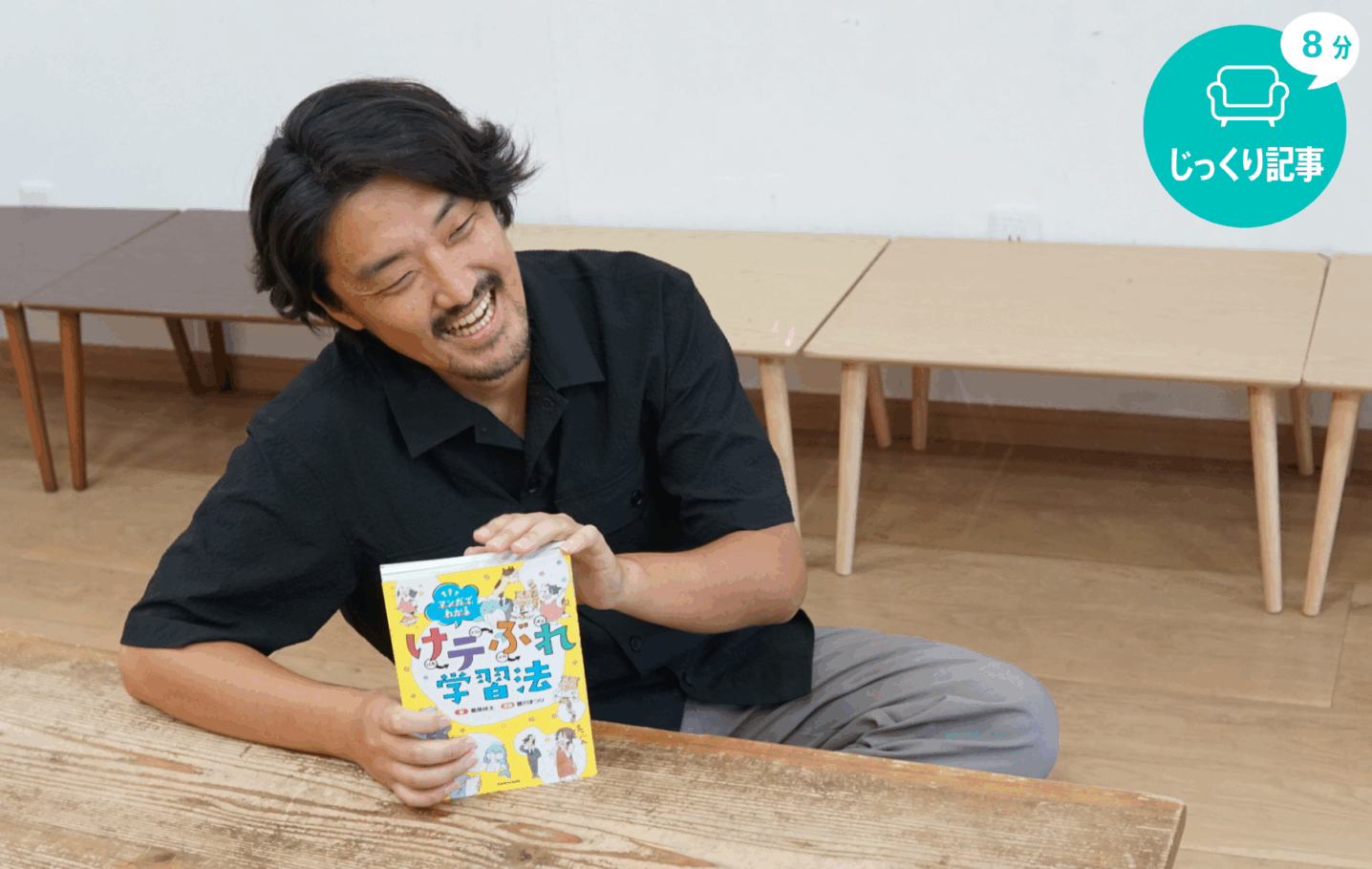

武田緑さん:School Voice Project理事/学校DE&Iコンサルタント

学校における【DE&I(多様性・公正・包摂)】をテーマに、研修・講演・執筆、ワークショップやイベントの企画運営、学校現場や教職員への伴走サポート、教育運動づくり等に取り組む。また、民主的でインクルーシブな学校教育の実現のためには学校現場のエンパワメントが必要との思いから、全国の学校教職員らと共にNPO法人 School Voice Project」を立ち上げ、現在は理事兼事務局長として活動に従事している。 / 著書『読んで旅する、日本と世界の色とりどりの教育』(教育開発研究所)、共著『「これくらいできないと困るのはきみだよ」』(東洋館出版)

性格や特性を熟考してグループ編成

多様な子どもたちがそのままいられる学校にしていくためにくす若草小中学校(以下「若草」)ではどんな取り組みをしていますか?特別な仕組みがあるのか、それとも教員のマインドによる部分が大きいのか、いかがでしょうか。

教育課程については「対話・野遊び・探究」という新設教科があり、従来の枠組みと少し違っているところもあります。でも多様な子どもの違いを認め合うという点では、特別な仕組みはありません。若草は公立学校なので、6年生の子は6年生というように当該学年の授業内容を押さえることは必須です。3年間で3年分を見ればよい、といった幅を持つことが制度として認められていないのはすごく苦しいところです。例えば6年生であっても、1年生から学校に行っていない場合もあります。足し算も掛け算もわからない子にいきなり少数の掛け算や分数は到底できない。そこで、ベースに復習を入れながら当該学年の授業をしていますが、対応は大人のマインドセットによるところが大きいですね。

学校長としての私の役割は、教職員ひとりひとりが生き生きと働けるように後方支援することだと考えています。多様な子どもたちとどう関わるかというところは、大事なのは大人のマインドセットだと思います。私たち大人の考え方に必要以上にこだわる教育観は変えた方がいいと思っています。

障害者運動の中で出てきた「個人モデルと社会モデル」という考え方があるんです。個人モデルをベースにした考え方では、例えば車椅子の人が移動に困っている場合「この人の足が動かないから困っているんだな」と、困りごとの原因をその個人に求める。そうすると、足が動くように手術やリハビリをしましょうとか、どうにもならなければ家族に車椅子を押してもらってくださいという話になります。でも、要因は社会環境の側にあると考えると「エレベーターをつけましょう」となる。人ではなく、バリアに注目して、社会や環境を変えようという考え方が社会モデルです。若草はいろんな子たちにとって居心地のよい環境になっているとしたら、従来の学校にあるいろんなバリアが取り除かれているのかなと感じます。以前は学校に行くのが難しかった子たちが、通えるようになった背景にはどんなものがあると感じていますか。

小学校の算数の授業でいうと、通常だと5年生は一斉に5年生の内容をします。でも、同じ5年生でも学校に通えていた子と全く行けなかった子では進度が全く違う。ですから若草では個別に対応しています。それにプラスして、それぞれの性格や特性に応じてメンバー構成を考えています。例えば性格上、周りの子と比較して自分ができていないことをマイナスに捉えてしまう子どももいれば、学習面では厳しくても前向きに自分のペースでできる子もいます。自分ができるようになったことにフォーカスできるよう、グループ編成にはこだわっています。

全員が違うという前提からスタート

学びの多様化学校ではない学校にも、もっと手前の学年でつまずいている子もいれば、板書を取るスタイルの授業がしんどい子もいますよね。そろっていないのに、そろっているものとして動かしているから矛盾が生じる。若草は全員が違うという前提をスタートにするから、子どもたちからすると精神的負荷が低いところがあるのでしょうか。

そうかもしれません。前の学校までは、大人の価値観の型に子どもをはめ込んでいたと私は感じています。何年生になったらこれをしなくちゃいけないとか、この時間はこれをするとか、整列はこうあるべきだとか。「普通ってこうだよね」という価値観の型があるために、子ども大人も苦しんでいました。例えばドリル。私は前任校では、書くことが苦手な子にも書かせていました。購入したものだから、必ずやらせなくちゃいけないという思いが強かった。でも、若草では紙に書くかタブレットで打つかということも、子どもが自分で選ぶことができます。そういったこともあるからか、他の子に対して「ずるい」などという声は一切聞いたことがないですね。

若草の教育活動は「選択肢があるか、自己決定をしているかどうか」ということがキーワードになっています。そこはブレずにここまで1年3カ月、日々工夫改善しながら進んでいる。毎日学校に来ることができるバラ色の学校やと思ったら大間違いで、そんなことはないんです。やっぱりリズムが整わなかったりとか、行きづらい気持ちが出てくる子もいる。そんなときにもその子に自己責任として転嫁せず、先生が「じゃあこんなやり方はどうかな」などといった選択肢を提供することを考えています。

呼ばれたい名前は自分で決めている

「自己選択・自己決定」というワードが出ましたが、具体的にはどんなシーンでどんな選択や決定ができるのでしょうか?

たけしさんが「たけしさん」と呼ばれているように、まず呼ばれたい名前と自分が学ぶ場所の選択肢を子どもに提示して、自己決定してもらうようにしています。それから、その時間に勉強したい場所を決めてもらっています。「名前は何でもいい」という子もいますが、それでも「呼ばれたい名前を言ってほしい」と伝えます。自分や周りに対して無関心だった子や、意思がない子、考える経験をあまりしてこなかった子たちもいます。そういった子どもたちが「私は何と呼ばれたいんだろう」と自分のことを考えるきっかけになると考えています。

学びたい場所を決めるというのは、どこでもいいんですか?

どこでも。外でも。グラウンドでも。

私の机でも。笑

校長先生の机で勉強したいっていうのもありなんですね!基本的には個別の内容をやっているから、同じ空間にいる必要性はそれほどないというイメージで合っていますか。

教科の学習は学年で一緒にすることも多いですが「次、6年生の社会どこでするー?」と聞いて、図書館にするとかお座敷の部屋でするっていうのを決める感じですね。自学の時間が週に3回あって、その時間も個別の学びなので、個人がやりたい場所でやっています。中には体育館の倉庫の中が一番落ち着くという子もいます。跳び箱の上で勉強するとか。自分が一番落ち着ける場所を子どもたちも探しながら「あ、ここだ!」みたいな場所を見つける。

私は海外の教育現場を見に行くスタディツアーを企画しています。、ヨーロッパの学校に行って特に衝撃だったのは学ぶ空間のデザイン。廊下にソファーやテーブルがあって、そもそも選択肢がある環境になっていました。廊下の靴箱の上でパソコンを膝の上に置いて3人並んでパソコンを開いてる高学年ぐらいの子がいたので、私はまず担任の先生に「あれはいいんですか?」って聞いたんですけど。笑 「学べていればいい」というお返事でした。やっぱりひとりひとりが自分に合う学び方とか、自分が集中できる空間の違いがありますもんね。それぞれが違うから、選ぶことができる。

大人のみなさんにもそれぞれ自分が一番居心地がよくて、集中できる場所があると思うんです。子どもたちにもそういった居場所があるという前提に立ったときに、やはりいろいろな環境を準備しておかなきゃいけない。そういったことは学校で常々話しています。

満たされなければ“指示”は通らない

自己選択と自己決定をどこまで求めるか、どこは緩めるかというポイントを見極めることはけっこう難しいですよね。そのポイントは決めて対応していますか?それとも調整していますか?。

かなり調整しているかも。決めることがストレスになるという子もいますし。そういう子には最初は「一緒に考えようか」と言って、だんだん自分で決める方向性に持っていきます。選択肢は最終的には子どもが持ってほしいという思いがあるので、すべて大人が決めるというわけではないですけど。その子の現在地やその日のコンディションによっては、こちらから提案することもあります。

基本的なところでいうと、安全とか命に関わることについては一歩たりとも譲りません。でも、それ以外では自由だったり、満たされたりする状況を作ってあげたい。「今は静かにしよう」という雰囲気を子どもに分かってもらうには、それ以前から、同じくらいの振れ幅で、褒めたり認めたりしていないと伝わらない。満たされていなければ、子どもは静かにしないと思うんです。例えば、うちの体育館はバドミントンのネットを出しっぱなしなんですよ。それはなぜかというと、出しておいた方がいつでも運動できるから。通常、一般的な考え方でいけば、運動するときには準備をして活動をして片付けをするのが当たり前とされています。でも、私たちは教職員で話し合って遊ぶことと体を動かすことを最重点にしようという結論を出した。体を動かすことや、認められることで満たされたら子どもたちは片付ける。また別の活動でスペースが必要な状況になったときには片付けを始めるんです。

若草の先生たちも前任校では「ルールを守れ」「出したものは片付けろ」と言ってきたんですよね。だから最初は「ルールがない」ということに対して私たち大人はすごく怖かった。でも、子どもが来なくなったら意味がないという前提がありましたし。正直「これが正しい」という思いで規制を外したのではなくて、ゆるくしないと子どもたちが来なくなるんじゃないかという気持ちもありました。でも、去年1年間やってみて、子どもって満たされたり、こちらが心から信頼して委ねたときに、絶対外れたことをしないと確信しました。よく大きな叫び声を上げていた子がいて、普通だったら注意してしまうけど、その子は何か理由があって叫んでいるんだろうなと思う。「静かにしなさい」と言うべきかどうか悩みましたが、結局「言わない」という選択肢を先生たちがみんなで取りました。すると、叫び声はだんだん収まっていったんです。

若草の素敵なところは、子どもに責任を求めるんじゃなくて、何か理由があるんじゃないかと(思えること)。例えば、車からなかなか降りない子に対して「昨日家で何かあったんと違うか」というふうに考える感性は教員にとって大事ですよね。

チーム担任制のデメリットとメリット

自己選択・自己決定など、子どもの自己肯定感を育む関わりを生むための学校としての軸がどうやって決まっていったかということも気になります。また、軸を決めたとしてもひとりひとりが違う先生たちの中で腑に落ちて対応することは、簡単ではないと思います。その辺りはどのように共有していますか。

みんな意思が一緒で仲が良くて「たけしさんが目指すビジョンの通りに頑張ります」みたいな大人がうちの学校の職員だったら、僕はたぶん気色悪い(笑)。大人もでこぼこであるということを踏まえて、基本的なことについては研修を組んでいます。だけどそれが腑に落ちるかどうかは、私は、関係性やと思う。関係性を作ることによって学びの深まりが変わってくると考えています。シンプルな仕掛けを設けたのは、4月1日。人事異動で初めて出会った大人同士、みんな緊張するでしょう。その空気感を変えるためにしたのは「私の名前は小原猛です。たけしさんって呼んでください」という声掛けです。そうすると、何人かの人が呼ばれたい名前をいうときに「小さいときにそう呼ばれていて、うれしかったから」とか言って、その名前で呼ばれたい理由を教えてくれた。そうしたらもうその時点でその人の名前を呼びやすくなるんです。そうやってお互いの関係性を少しずつ噛み合わせながら、目指すことを共有して、お互いの価値観の違いは埋めていく。そんな日々ですね。

率直にいうと、私はチーム担任制に難しさを感じています。以前の学校では基本的な学級運営は個人個人に任されていました。若草のチーム担任制は、小学部の子どもたちを大人4人で見ていて、中学部も大人5人で見ています。それぞれの先生が自分の考えを持っている中で、最上位目標に向けて折り合いつけていくにはどうしたらいいか、悩みます。教員って合意形成の経験が少ないな、私には折り合いをつけていく経験が少なかったんだなと思いました。経験や年齢や、価値観が違う大人が集まって一つのことをするためには、対話力が必要になってくる。対話を可能にするのは、たけしさんが言うような関係性。うちの学校には「何を言っても大丈夫」というのは、ベースとしてはあります。だけど「相手に伝わるようにどう言えばいいかな」とは思う。私は1学期、葛藤しました。

チーム担任制については、今こなちゃんが話した状況はまさしくデメリットに近いと思います。ただ一方で、僕は子どもから見たときのチーム担任制にメリットがあると思っているんです。子どもから見て「あの先生に話したい」という人が学級担任という1人に限られたもの、という固定概念を変えた方がいいと考えています。でも一方で大人のサイドから見たときにはデメリットがあるのは十分わかる。

公立学校の学びがもっと多様であれば

デメリットもあってとても大変だとは思うのですが、大人にとっても「どうしたら伝わるんだろう」と考える経験ができることは、大事なことでもあると感じました。最後におふたりとも、ひとことずつお願いします。

今、学びの選択肢が充実してきていて、オルタナティブスクールやフリースクールも選択できるようになってきました。それはすごく素敵なことだと思っています。その一方で、そういった場所に通う選択肢を選ぶことができない子もたくさんいるのが現状です。自分の家から通うことができる公立学校が多様であれば、もっと子どもが居やすいんじゃないかなと思います。大人にしてもそうです。病休者も増え、苦しんでいる先生たちも見てきました。みんなでこぼこがあるという前提に立ったとき、多様な学びの学校があるというのは先生たちにとっても救いになるし、いいきっかけになるのではないかと思っています。

若草は不登校特例校ですから、子どもたちはいわばカミングアウトして通ってきています。私自身も、両親の離婚に伴って母子生活支援施設という、かつての母子寮で暮らしました。そういう経験もあって、「もっと生きづらさを話してもええよ」っていう状況に進めたらいいと思っています。うちの学校の子どもたちや親御さんの様子を見ていても「先生あのね」と話をしてくれるようになってきています。これからもカミングアウトしやすい社会にちょっとずつ向かっていけたらいいなと思っています。

多様化学校であるという点で登校時間や教育課程など、柔軟にやりやすい面はあるにせよ、それ以外の学校でもできることがあると感じました。特にマインドの持ち方や細かい日々のやり方に関しては、いろんな学校で取り入れることができると思います。これからも学び合いながら、前に進んでいけたらいいなと思っています。本当にありがとうございました。

くす若草小中学校とは?

2024年に大分県玖珠町に開校した、公立の小中一貫校としては九州で初の学びの多様化学校。25年9月現在、小学部11名・中学部10名の計21名が学んでいる。教職員数は13名。「みんなが主役の学校」を学校教育目標とし、子どもと大人が一緒になってつくる学校を目指している。

Happy Educationとは?

「みんなが笑顔で幸せになれる教育って?」をベーステーマに対話しながら考える有志の会。大分県ゆかりの教職員や学生・地域の保護者がメンバーとなり、約2年前から始動。大人も子どももウェルビーイングな形で過ごしていける社会を目指し、北欧などの海外視察報告会や座談会・ワークショップを開催している。

NPO法人School Voice Projectとは?

「学校現場の声を見える化し、対話の文化をつくる」をミッションに、100名を超える現職・元教職員メンバーの参画によってスタート。一人ひとりの教職員が日々働きながら感じ考えていること=「学校現場の声」を見える化し、課題解決へとつなげるための組みとして、WEBアンケートサイト「フキダシ」・WEBメディア「メガホン」・教職員のオンラインコミュニティ「エンタク」の運営、さらに政策提言・ロビイング活動に取り組んでいます。 https://school-voice-pj.org

同じカテゴリの記事

実践を知る|授業づくり・学校生活

実践を知る|職場づくり・組織開発

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

メガホン編集部