【教職員アンケート結果】在校時間の登録、実態通りにされている?

2025年6月11日、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立しました。(参考:文科省Webサイト)

文科省は「教職の魅力を向上させ、教師に優れた人材を確保することが不可欠」として、働き方改革に関する取り組みを総合的に進めるとしています。

今回の改正では、教育委員会に対して学校における働き方改革に関する計画の策定やその実施状況の公表が義務付けられました。また、教職調整額の引き上げや主務教諭の職の新設なども盛り込まれています。

これらの働き方改革政策の基礎となるのが、各学校・自治体で行われている在校時間の正確な把握です。しかし実態はどうなのでしょうか。

在校時間登録は実際にどの程度正確に行われているのか、全国の教職員に聞きました。

※ このアンケートは、フキダシサイトの「みんなに聞きたいこと」に寄せられた「勤務校では超過勤務の指摘を避けるため、実態とかけ離れた在校時間を登録している教員が多い」という教職員の投稿を受けて実施しました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年5月16日(金)〜2025年6月16日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :49件

アンケート結果

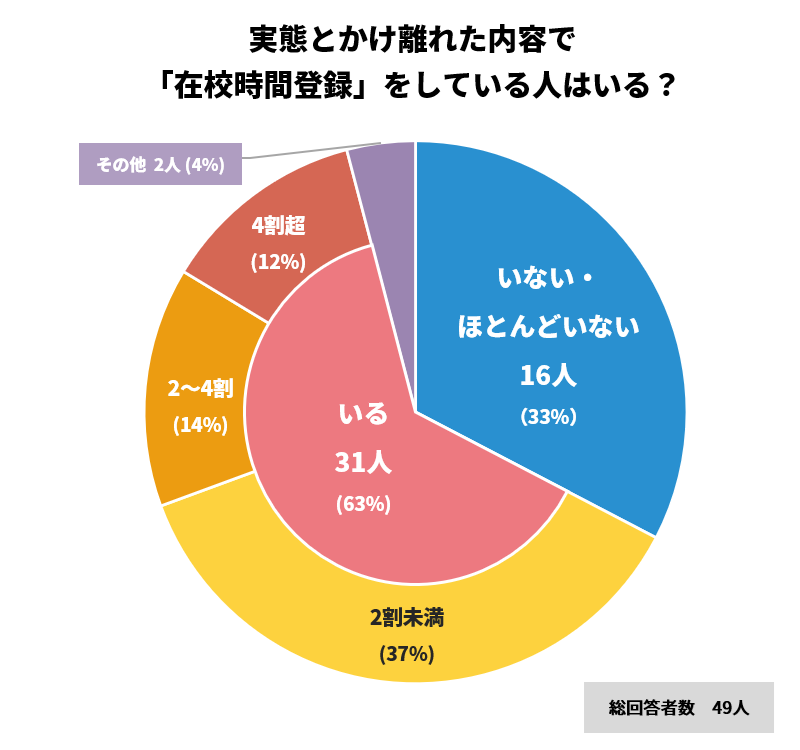

設問1 実態とかけ離れた在校時間登録はある?

Q1. 勤務自治体では超過勤務の実態把握のため「在校時間」を登録しています。しかし、勤務校では、超過勤務の指摘を避けるため、実態とかけ離れた「登録」をしている教員が多くいます。皆さんの勤務先ではどうですか?

全体では「実態とかけ離れた登録をしている教員がいる」と答えた回答者が63%に上りました。内訳は「2割未満の教員がかけ離れた登録をしている」が37%、「2割〜4割」が14%、「4割超」が12%、「その他」が4%となっています。

特に「2割以上の教員が実態とかけ離れた登録をしている」が合わせて26%と、4校に1校以上にものぼり、多くの学校で過少報告が常態化していることがうかがえます。

校種別に見ると、小学校では「かけ離れた登録をしている教員がいる」と答えた割合が61%、中学校では78%、高等学校では70%となりました。あくまで今回のアンケートでの判明分であることには注意が必要ですが、いずれの校種でも6割以上の学校で「実態とかけ離れた登録をしている教員がいる」という実態が浮き彫りになりました。その人数についても、たとえば教員数23人の平均的な小学校(参考:学校基本統計)では「4割超」が「9人超」を意味していることを考えると、決して少なくない人数であることが分かります。

一方で「実態とかけ離れた登録をしている教員はいない・ほとんどいない」と答えた回答者は33%と、適切な在校時間管理ができている学校は3校に1校程度にとどまりました。

設問2 現場の実情は?

Q2. 上記の内容に関連して、あなたが思っていることや考えていることを教えてください。

過少報告への有形無形の圧力がある

以前は正確に登録をしていたが、管理職が超過勤務人数を公表し、該当者に個別で「能力不足」と発言。正確でない人もいる中で正確に登録すると責められ、土日の登録をやめた。クラブ停止を示唆された人もいる。【中学校・教員】

以前の勤務先では土日に来ても入れてはいけないと言われていた。【小学校・教員】

県の教育委員会が勤務外時間が月80時間を超えると校長面談があると脅してくるので、月80時間を超えている教員はたくさんいるが多くが過少申告をしている。県も本当の実態を調査する気は無い。【中等教育学校・教員】

45時間以上になると大変面倒なことが起きるので少なく報告している。実際の時刻を毎日記録するのも負担なので出勤と退勤時刻を一律に記録している。毎日仕事を持ち帰っているのが現状で45は非現実的な数字だ。【小学校・教員】

残ると管理職に注意されるから避けているよう【小学校・教員】

時間外手当が発生しないにもかかわらず、月45時間以内に抑える圧力が働き、打刻後に働く例がある。休日は打刻していない。打刻が適正に行われないがゆえに、公務災害申請を行えない例があった。【小学校・事務職員】

長時間勤務をしている教員がおり、長時間勤務が記録されると、過重労働ということで注意を受けるため、退勤より早めにタイムカードをかざしている人もいる。ただ長時間いるだけで無駄な作業をしているだけです。【中学校・教員】

残業が多すぎるとして面談や健康診断など厄介な仕事が増えると思ってつけない人も多い。【高等学校・教員】

土日は出勤しても無登録がほとんど。土日も登録すべき(労災認定のための証拠になる)という認識が浸透していない。認識している人でも月80時間を超えると管理職も自身も互いに手間取るためそれを避けようとする。【小学校・教員】

昨年度までは(タイムカード)、土日の出勤記録は消去された。【義務教育学校・教員】

(編集部注:「4割超の教員が実態とかけ離れた登録をしている」と回答)

教委から指導があるからということです。また、正確にタイムカードを打刻せよとも言われません。【小学校・教員】

夜遅い時間や休日出勤の場合、いろいろ言われないためにタイムカードを押さない人がいる。

または学校に来ずに、自宅で仕事をしている人が多い。【小学校・教員】

勤怠登録システム・制度の問題

休み時間は、実質的に時間外勤務になっている。そのため、時間ぴったりに来て、帰っても、月に20時間は時間外勤務している。 休日出勤は、タイムカードを押していいのかわからないので、全員カウントされていない。【小学校・教員】

休憩などとれないのに、毎日休憩時間が引かれているのがデフォルト。休日の部活は職員室に寄らずにできてしまう。そのため時間の記録はしない、できない。持ち帰り仕事の時間は当然反映されず。うんざりする。【中学校・教員】

勤怠管理のファイルへの「入力」にそれなりの手間がかかる。一瞬で作業完了できないデザインのせいで後回しにしがち。1日でも怠ると思い出すのと厳密に選ぶのが億劫で自主的に残業しなかった記録を付けてしまう。【中学校・教員】

在校時間は合っているのかも知れませんが、休憩時間は取れていなくても、わざわざ毎日書き換えなければ勝手に休憩を1時間取ったことになる登録システムなので、そこは反映されていないかも知れない。【小学校・教員】

特定条件下で在校時間が登録されていない

退勤時間は、1時間程度の残業の人が多いが、その分朝早く来ている人が多い。勤務開始時間1時間以上前に来ている人がほとんど。早い人は、3時間前。長い人は12時間勤務。ほとんどが11時間。【小学校・教員】

土日休日勤務をしているが、在勤時刻を登録していない職員がいる。時間外勤務の申請が面倒だということです。【小学校・教員】

平日は、電子で出退勤登録しているが、休日の部活は登録していないので、実際は10時間以上は増えると思う。【中学校・教員】

休日の地域行事の参加などが、カウントされていない。【小学校・教員】

タイムカード(全学校・教育センターも共通)が導入されてからは、管理・把握されやすいと思うが、時短勤務の方や、他の方でも持ち帰り仕事は時間を把握されていないので、「隠れ超過勤務」はたくさんいると思う。【中学校・教員】

改善へ向けた行動・意見

今年の教頭が、持ち帰り仕事や休憩や在校時間をきちんとつけることを共通認識として持ちましょうとのことで正確に付け始めた先生が多くなった【小学校・教員】

正直に登録すべき。【中学校・教員】

虚偽の申告をしているため、やめたい。【高等学校・教員】

適切な管理ができている

ウチの学校は実態通りにするように言われています。【小学校・教員】

出退勤カードがあり

出勤時、退勤時に、カードをカードリーダーに読み込ませ、勤務時間を打刻するので

わざわざシステムにログインして、勤務時間を短くする職員はほぼ居ないと思われるため。【小学校・教員】

今年度から校務支援システムが導入され、pcの電源を入れさえすれば正確に記録される。【義務教育学校・教員】

虚偽申告は一切ありません。だからこそ問題だと思いますが。本校は部活動が盛んで、組合執行部も熱心な方が多いので超過労働問題に本気で手をつけない、経営側もそれを利している現状ですね。【高等学校・教員】

その他、制度や体制等についての不満など

時間外労働削減に向けて自治体や国が具体的な行動指針を打ち出すべきだと思います。そもそも勤務時間前に生徒たちが登校し、部活をやっている生徒たちは勤務時間が過ぎて下校している実態を是正すべきだと思います。【高等学校・教員】

在校時間を把握されても、超過勤務の改善策はない。【中等教育学校・教員】

何のための在勤時間把握なのか見失われていることと、「在勤時間」管理と服務としての出退勤管理が混同されていることに疑問を感じます。実施している側が趣旨を理解していない。【高等学校・教員】

仕事量が減らない中で、時間数だけ減らさないといけないことによる歪みが大きいと思う。【高等学校・教員】

超過勤務が分かっていても人材の確保や業務量の削減に取りかからない行政なので、意味がないと思っている。学習指導要領の内容の精選と削減以外には超過勤務の削減にはつながらないと思う。【小学校・教員】

結局、教員のブラックな働かせ方の隠蔽ややりがい搾取の温床にしかなっていない。【小学校・教員】

タイムカードを付けているがあまり改善していることがない【小学校・教員】

今は1分遅刻したら、1時間の時間休を取らないといけない

●在校時間分の残業代を支払ってほしい【高等学校・教員】

まとめ

今回の調査ではフキダシサイト「みんなに聞きたいこと」に寄せられた投稿から、2025年6月に改正された給特法により、在校時間に関する計画策定やその公表が教育委員会に義務付けられたことを背景に、全国の教職員に「在校時間の登録が実態どおりに行われているか」を尋ねました。

「勤務先に、実態とかけ離れた登録をしている教員がいる」と回答した人が全体の63%にのぼり、特に「2割以上の教員がそうした登録をしている」との回答は26%を占め、在校時間の記録に何らかの課題を感じている教職員が多いことが明らかになりました。

自由記述では、「正確に登録すると責められ」「土日に来ても入れてはいけないと言われた」といった、管理職による過少報告の圧力に言及する意見も複数寄せられました。また、「休憩時間は取れていなくても、わざわざ毎日書き換えなければ勝手に休憩を1時間取ったことになる」「1分遅刻したら、1時間の時間休を取らないといけない」など、勤怠管理システムや制度の構造的な問題を指摘する声も目立ちました。

一方、「実態とかけ離れた登録をしている教員はいない・ほとんどいない」と答えた人も33%おり、「実態通りにするように言われています」「虚偽申告は一切ありません」との声も挙がるなど、正確な在校時間登録を組織的に進めている学校も一定数存在しています。

過少報告の問題について

School Voice Projectでは、今回の調査で明らかになった在校時間の過少報告に関して、特に「過少報告の強要」「勤怠管理制度の不備」については大きな課題があると考えています。

① 管理職に過少報告の強要を受けているケース

過少報告の強要は法令違反・パワハラに該当する可能性が非常に高いです。

厚労省によると、パワハラは「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。学校現場にも適用される労働安全衛生法は、適切な勤務時間管理体制の整備を義務づけているため、その法令に反する「在校時間の過少報告」を管理職が強要することは、この3つの要件に該当することが十分に考えられます。

参考:「あかるい職場応援団」,厚労省

参考:「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために」,文科省

なお、「管理職から在校時間の過少申告を求められた」というケースは神戸新聞でも報道されており、今回のアンケート回答にあったような過少報告の強要は、全国的に多くの学校現場で存在する可能性が高いと考えています。

少なくとも県内の2中学校で、複数の教諭が管理職から「80時間を超えると指導が入る」などと指摘され、出退勤記録の超過勤務を80時間より少なく報告した。このうち姫路市の男性教諭(32)は2023年6月に管理職から指導を受け、実際より30時間近く減らしたという。

引用:「教諭の残業時間、80時間より過少報告するよう指導」,神戸新聞,2025年3月31日

過少報告の強要を受けた場合の相談先:

・各教育委員会に設置されているハラスメント相談窓口

・各都道府県労働局の労働基準監督署(厚生労働省「労働基準監督署一覧」)

・教職員組合や、外部の相談窓口(専門家や弁護士など)

② 勤怠管理制度の不備のケース

勤怠管理システムの不適切な運用も法的に問題となります。 労働基準法では、休憩時間は労働者が労働から完全に解放されている時間として定義されており、取得していない休憩時間を自動的に控除することは違法です。また、「1分遅刻したら、1時間の時間休を取らないといけない」といった有給休暇の強制取得も適正な労務管理とは言えません。過去の判例では、タイムカードの改ざんや不適切な勤務時間管理により企業側が不利な判断を受けたケースが多数存在します。

休憩時間の自動控除や遅刻への不適切な対応についても、労働基準法に反する可能性があります。このような問題を発見した場合は、労働基準監督署や教育委員会の相談窓口への相談をお勧めします。

勤怠管理制度に不備がある場合の相談先:

・各都道府県労働局の労働基準監督署(厚生労働省「労働基準監督署一覧」)

・教職員組合や、外部の相談窓口(専門家や弁護士など)

③ その他

また、その他の理由であっても、在校時間の過少報告には様々なリスクが伴います。「虚偽の申告をしているため、やめたい」といった声も挙がっているなど、それぞれの事情があることが推察されますが、教職員の皆さまの身に万一のことがあったときを考えた際に、在校時間を正しく登録しておくことは大変意味のあることです。

具体的には、在校時間を過少報告してしまうことには

- 労災認定時には実際の勤務時間が重要な判断材料となるため、報告していた在校時間を根拠に労災認定がされない可能性がある

- 超過勤務者に対する健康管理やストレスチェックの実施など、法で保護された労働者の権利を行使できず、自身の安全と健康を守ることができない

などのデメリットがあります。

また、特に日常的に超過勤務時間が長くなっている方の場合、「超過勤務者に対する産業医面談」等の措置を負担に感じる方もおられると思いますが、

- それらの措置はあくまで“勧奨”であり、強制ではない

- 産業医による面談はオンラインでできる場合もあるなど、面談対象者に負担が増えないような配慮がなされている

- 産業医面談を受けた時間の業務の“穴埋め”を本人にさせる行為は、管理職によるパワハラに該当する可能性が高い(もちろん、それを理由に正確に登録した教職員を責める行為もパワハラに該当する可能性が高いです)

といった事情をもとに、「産業医面談等の措置はあくまで“労働者を守る”ためのものである」と認識していただけるとよいかと考えています。

今後に向けて

文科省が立てた「今後5年間で、平均の時間外在校等時間を月30時間程度に縮減」という目標も、記録の正確性が保証されていなければ機能しません。

その目標が「現場への過少報告圧力」という誤った方向で、かえって現場を圧迫しないためにも、管理職からの強要や勤怠管理制度の不備による過少報告は少なからず是正する必要があるでしょう。

今回のアンケートデータをもとに、School Voice Project でも教職員の皆さんの勤務実態の把握や労働環境の改善を引き続き訴えて参ります。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

同じカテゴリの記事

教職員の声に触れる

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

メガホン編集部