学校をもっとよくするWebメディア

「市教研(〇〇市教育研究会)」は自治体単位で教科ごとの研究を行う任意団体。活動の頻度は自治体によってまちまちですが、主に放課後の勤務時間内に研究授業などが行われています。同じ教科の教員同士が交流を持つことができる場として大切にされてきた一方で、負担が重くなり業務に支障が出ているという声も聞かれます。

そこで今回は「〇〇市教研」の現状について、全国の小中学校・高等学校の教職員から声を集めました。みなさんは市教研についてどう思いますか?

※このアンケートは、WEBアンケートサイト「フキダシ」内にある『みんなに聞きたいこと』に寄せられた投稿から作成されました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2024年11月5日(火)〜2024年12月16日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :57件

アンケート結果

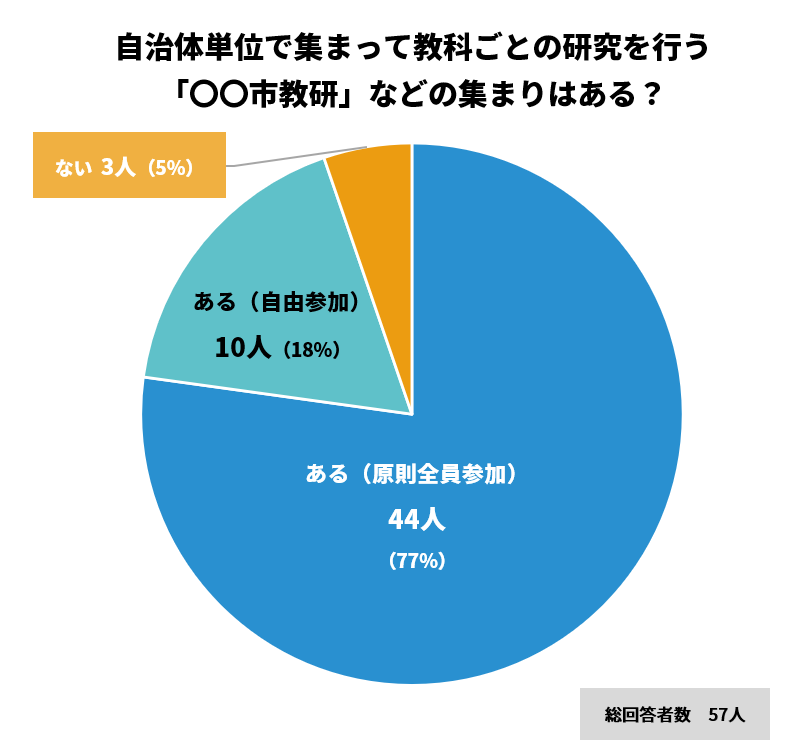

設問1 「〇〇市教研」などの集まりはある?

Q1. 自治体単位で放課後・勤務時間内に集まって教科ごとの研究を行う、「市教研(〇〇市教育研究会)」などの集まりはありますか?

「ある」と答えた人は計54人で、全体の95%を占めています。そのうち「原則全員参加」は全体の77%の44人、「自由参加」は全体の18%の10人でした。

この設問は校種による大きな違いが見られ、小学校・中学校では回答者の約9割が「原則全員参加」と回答したのに対し、その他の校種では9名中1名のみが「原則全員参加」と回答していました。

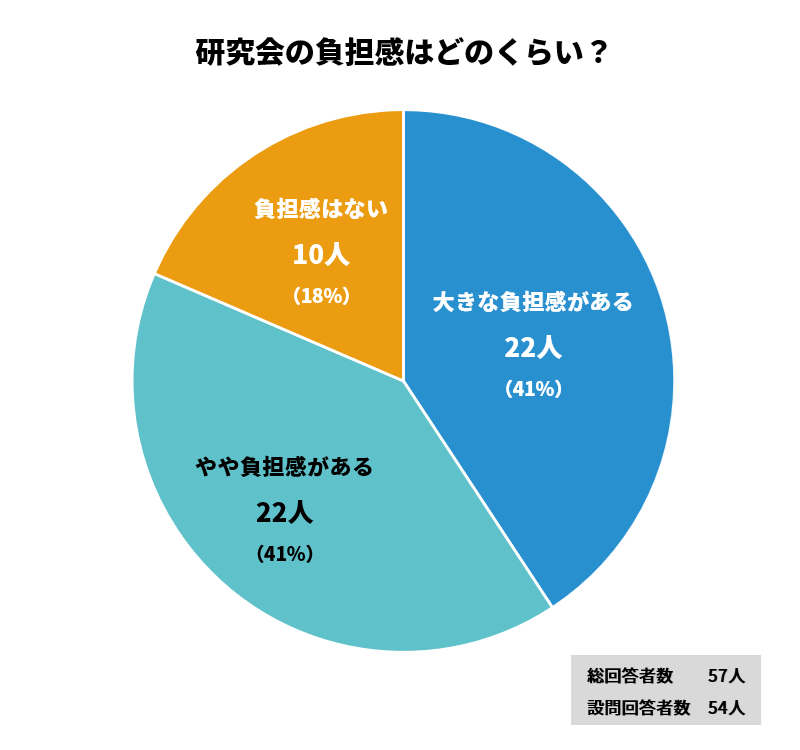

設問2 研究会の負担感はどのくらい?

Q2. 研究会の負担感はどの程度ですか?

負担感があると答えた人は計44人で、総回答者数の約77.2%となりました。「大きな負担感がある」という回答と「やや負担感がある」という回答はそれぞれ22人でした。校種別では小学校の44%、中学校の47%が「大きな負担感がある」と答えましたが、高校では0%でした。年代別では30代の58%が「大きな負担感がある」と回答しました。

Q2-2. 上記の選択肢を選んだ理由をお書きください。

「負担感がある」と回答した人の主な意見

役員・担当の負担が大きい

役員があてられ、研修部なら事前準備と発表当日、研究部は通年で大学のゼミのような活動を行う。役員を前向きに受ける人ばかりではなく、特に研究部は負担が大きい。仕事の合間にできる内容ではない。【埼玉県・小学校・事務職員】

必ずどこかの教科に入らなくてはならず、月一回の研修があるので、負担感は大きい。部長になった場合さらに負担は大きくなる。大きな研究会の運営をしなければならない場合、非常に負担は大きくなる。【大阪府・小学校・教員】

一度役員に選ばれると、抜けられない。役員だけが事務仕事を行っている。役員になると授業参観もできず、何のための研究会か分からない。【宮城県・小学校・教員】

業務に影響が生じる

自校の分掌や学級経営及び学習指導で手一杯だから、校外へ出るだけでも自習の用意だけで負担感がある。人手不足なために誰も大人がつけないケースも出ている。その時間と労力を自校に割きたい。【島根県・小学校・教員】

年間10回程度実施している。

定期考査前後のことも多く、その時間で他の仕事をしたいと感じることか多くある。【東京都・中学校・教員】

夏・秋と2回開催され、必ず課題が課せられます。成績処理や通知票作成と重なり、長時間労働・多忙化を加速させる一因です。持ち回りで研究授業を求められますが、自校の現職研究授業と重なり、大きな負担です。【福島県・中学校・教員】

4時間目で児童が帰っても、結局17時まで研究会があるので、そこから授業準備になってしまう。【大阪府・小学校・教員】

やらされ感がある

特に関心があるわけではないのに、割り当てられた○○主任の仕事として行かねばならないのはいやだ【福井県・小学校・教員】

研究項目が校務分掌担当者は分掌関係の研究グループに加入することとなっており、義務的要素が強く、やらされ感が高い。【三重県・小学校・事務職員】

希望制のはずだが、司書教諭などは学校から一人は参加してほしいという雰囲気がある。やりたくなくても仕方なく参加している人もいるため活性化しない。研究したい側は不満が募り、やりたくない側としては負担。【埼玉県・中学校・教員】

会費も発生している

任意加入のはずなのに、知らぬ間に全員が会員にされており、会費を取られます。実際には一部の人に大きな負担がかかっており、報酬も見合っていません。【宮崎県・小学校・教員】

年間1000円の会費が必要になる【大阪府・小学校・教員】

その他

一部のベテランや組織に所属している職員たちに運営を独占されているため、意味を感じない活動に従事される。強制であるものの建前上は任意の団体なので、時間外の対応も当たり前にある。【神奈川県・小学校・教員】

負担感はあるが、大切な場だと考えている。学校間での交流を通して、自分が関わっている子どもに還せるものがある。また、孤立せずに子どもをサポートできる仕組みづくりにつながると考えている。【大阪府・小学校・教員】

自分は、ベテランなので、苦痛ではないが若い人たちは、課題を準備させられたり、授業のための指導案を書かされたりで、学校の業務にさらに輪をかけて忙しくさせられている。【福岡県・小学校・教員】

日程の調整などが大変【東京都・小学校・校長】

今の職場から40分はかかります。往復の時間を考えると、無駄に思えます。そして、残念ながら、往復の時間を無駄と思うような内容です。【宮城県・中学校・教員】

「負担感はない」と回答した人の主な意見

回数が少ない・加入していない

回数も少ないし、運営も楽しく行えているから。【神奈川県・小学校・教員】

総会は書面、研修会も年に1回のため、あってもなくても変わらないな、くらいに思っています。【新潟県・小学校・教員】

加入を辞めたため。【愛知県・特別支援学校・教員】

参加義務がない

前任までの自治体は全て強制参加だったが、現任の自治体では希望者のみ。市の研修会には受けたい分野の研修が設定されていないので参加せず。よって負担感なし。研修は他で受けている。【東京都・小学校・教員】

出張旅費の予算が厳しいという実情もありつつ、自由参加で不参加を選択できることが大きいと思います。自分に何か役割があたり、準備が必要になったり、原則参加になると負担感は生じると想像します。【北海道・高等学校・事務職員】

その他

実質機能していない。教師の本文でもある教材研究など1人で行わなければなく磨きがかからない。体力的負担はないが、異動で他市に行ったさいやっていけるかなど精神的不安はある。【大阪府・義務教育学校・教員】

他校の先生と意見交換できる貴重な場だと思うから。【大分県・小学校・教員】

設問3 「〇〇市教研」についてどう思いますか?

Q3. 上記の内容に関連して、あなたが思っていることや考えていることを教えてください。

現状についての意見

負担の大きさについて

研修権があるのは良いことではあるが、実施日には休憩時間が全くなくなってしまうのも「自主的な活動」と見なされているとはいえ、半強制的に実施されている以上おかしなことだと思う。【東京都・中学校・教員】

他校の先生と情報交換したり、授業考えたりするのは勉強になるが、みんな余裕のない中で集まるので負担になってしまっています。【大阪府・小学校・教員】

強制的に授業を公開し、行き先を指定された職員が参観する。授業者の負担は大変大きい。参観者は、自ら願って参観するわけではないためモチベーションが低い。該当学級の生徒は不公平感を感じる。(他の生徒は下校)【岐阜県・中学校・教員】

方針についてのジレンマなど

「自己研鑽の場」というが、やらされている感がたっぷりで負担感が大きい。絶対参加なのに毎年千円自腹で払っていること、勤務時間内だからと絶対に行くよう校長から言われていることなど、納得いかないことが多い。【大阪府・中学校・教員】

自分たちが希望した研修内容や平等な関係性のある研修内容ならいいが、バイアスがかかる物が多く、結局誰のためにしているのかわからない研修ばかりである。【福岡県・小学校・教員】

個人研究ではないので、市の方針に従う必要がある。相違があると様々なジレンマに悩まされる。【愛知県・小学校・教頭】

その他

入会に際しての意思確認はなく、会費も強制的に集金されている。【埼玉県・小学校・教員】

多少の負担はあるが、市内の教員が集まる機会があるのはとても大事だと思う。【東京都・小学校・校長】

教員が研究会を通して、他校の教員と研究と修養をして学び合うことも大切である。

市教研全体に何か変化を起こそうとした時の意思決定プロセスがはっきりしていない。組織の形態が古く、前例踏襲するしかないので改善したくてもできない現状がある。【神奈川県・小学校・教員】

みんなが楽しんで参加できるといいなと思うのですが、大半が消極的な参加姿勢だなと感じます。【新潟県・小学校・教員】

今後の在り方についての意見

やり方を見直すべき

毎年、研究テーマに沿って研修会を行うノルマとなっている。役員が輪番だったりずっと同じ人だったりする。市・県・国それぞれのレベルで組織され、その分予算・役員・主張がかさむ。より集約して研究した方が良い。【埼玉県・小学校・事務職員】

子どもが下校した後に他の学校に出かけて研修を受けるという制度自体に無理がある。しかも交通費も出ない。学べることもほとんどない。せめて参加を任意にしてほしい。【大阪府・小学校・教員】

県からくる研究発表の依頼や研究会の開催の下請組織となっている。市町村の研究とは別にやっている、教員たちがやっている独自の学習サークルなどに場所や費用の工面をする形にならないかと思う。【神奈川県・小学校・教員】

形だけの強制参加の研修には意味がない。研究授業も押しつけあいで若手が引き受けされされた挙げ句に血祭りにあげられる。本当に勉強したい人たちが集まって前向きに学んでいける場が保証されたらありがたい。【東京都・小学校・教員】

内容を見直すべき

全体で決まったテーマに対して研究をさせる、という方法ではダメだと思う。自由に学びたいことを学べるようにしてほしい。【東京都・中学校・教員】

研究内容については自ら設定した研究内容に近い分掌でできるようにしてほしい。【三重県・小学校・事務職員】

内容が求めている内容ではない場合が多いので、実態やニーズに合った内容にしてほしい。【宮城県・中学校・教員】

オンラインでの開催について

オンラインのオンデマンド型にして,自由に聞けるようにするだけでよい。場合によっては,PDFの通知のみで良い【兵庫県・小学校・教頭】

リアルか、オンラインかという形態の選択も含め「研究と修養」の時間としていかに有意義な時間になるか検討されると望ましい。意欲よりも義務感が強いものは、構造的な転換が必要。【北海道・高等学校・事務職員】

教員発信でオンラインの研究会を立ち上げ、自治体の承認で成立とし、代替可能にする。教員の主体的学びも促すべき。土日開催の文科省、教委後援の研修も意欲ある教員が参加するので代替可能にして後押しするべき。【東京都・小学校・教員】

回数を減らすべき・廃止すべき

業務量増加と人手不足が相まって、市教研教科部会の研究授業の質が下がっている実情がある。また、公開授業をしたとしても参観者も集まらないので意味がない。市レベルに関しては限界がきているので廃止してほしい。【島根県・小学校・教員】

回数を減らす、無くすなどしてよいと思う。【京都府・小学校・教員】

夏休みにそんなことで集まるなら休ませてほしい。【茨城県・小学校・教員】

学校単体の仕事などの軽減を

特に人権教育について考える場が大切だと思う。しかし、多忙な中、放課後の時間を使っての研究や実践交流を負担に感じる人もいると思う。教員ひとりあたりが見る子どもの人数を減らしたり、他の仕事を減らすなど必要【大阪府・小学校・教員】

教科担当同士での切磋琢磨は必要。他の業務を削るなどしてバランスよく行えるようにして欲しい。【大阪府・義務教育学校・教員】

研修に意義はあると思うが、まず教育委員会がすべきことは、教員の定員が満たされ、勤務時間が守られる状態ではないか。【東京都・中学校・教員】

その他

養護教諭や教育相談担当、司書教諭などは、やはり自校の教員が誰か参加してもらい、情報を提供してもらいたい気持ちがある。多忙な中、形式だけ行い、研究になっていない教科部会は不要。【埼玉県・中学校・教員】

やりたい人だけがやればよいと思う。【神奈川県・中学校・教員】

その他

このアンケートがあるまで、そんなに研究会あるの知らなかったです。高校では、自治体ごとの教研ないのが普通なんですかね?知りたくなりました。【大阪府・高等学校・教員】

まとめ

自分の勤務地で「市教研(〇〇市教育研究会)」などの集まりがあると答えた人が全体の95%を占めました。自由参加とされている人は全体の18%に留まり、原則全員参加の割合が77%と大多数でした。また、小学校・中学校では原則全員参加の割合が約9割となった一方、その他の校種ではそのように答えたのが9名中1名と大きな差が見られました。

研究会に所属することに対して負担感があると答えた人の合計は、総回答者数の77.2%となりました。小学校の44%、中学校の47%が「大きな負担感がある」と答えましたが、その他の校種では0%となり、校種によって大きな差が見られました。「自治体ごとに研究の内容や発表が全然違って異動した時にびっくりしました」という意見もありました。

自由記述欄には「他校の先生と情報交換したり、授業考えたりするのは勉強になるが、みんな余裕のない中で集まるので負担になってしまっています」という意見も。「みんなが楽しんで参加できるといいなと思うのですが、大半が消極的な参加姿勢だなと感じます」という記述もあり、負担の大きさから積極的に学ぶことが難しくなっている現状が浮き彫りになりました。今後については、オンラインでの開催を望む声や回数を減らすなどの提案も見られます。また、やはり研修は必要との意見もあり、そのためには業務改善をする必要があるという声が聞かれました。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

2025年4月、男女の仕事と育児・介護の両立を目指し、育児・介護休業法が改正されることとなりました。子どもの看護休暇の見直しや、時間勤務制度の代替措置としてのテレワーク導入などが予定されています。

民間企業では柔軟な働き方を実現する動きが活発になる一方、学校現場でも、育児期の時短勤務や男性による育休取得を散見するようになりました。

School Voice Projectでは、2021年に子育てと仕事の両立に関するアンケート調査を実施しています。

当時の結果では、子どもとの時間を「取れている」「まあまあ取れている」と回答した方は半数以下に留まりました。様々な制度が整っても、休暇の取りづらさや業務削減の必要性があることが訴えられています。

調査から約3年が経ち、現場の多忙化や人手不足は、より深刻な社会課題となりつつあります。

このような状況の中で、子育てをしながら働く教職員の方の環境や思いは、どのように変化しているのでしょうか。その実態と働きやすい環境にしていくために必要なことについて、あらためて聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2024年11月8日(金)〜2024年12月9日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :61件

※ 今回の調査では、非常勤や産休・育休中などを含むすべての教職員の方を対象としてアンケートを実施しています。

アンケート結果

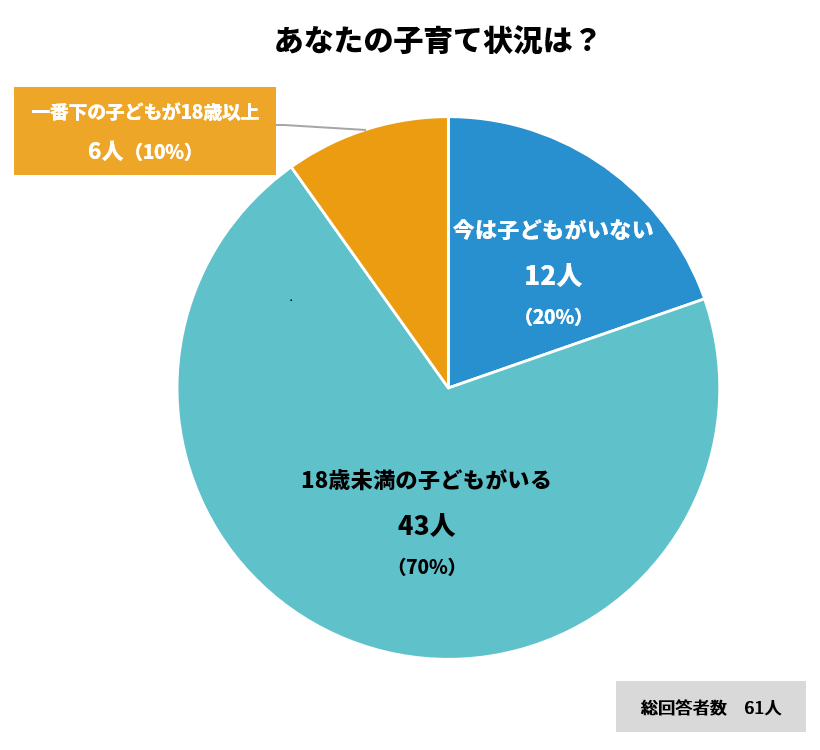

設問1 あなたの子育ての状況は?

Q1. あなたの子育て状況について教えてください。

今回のアンケートでは、「18歳未満の子どもを育てている」の回答者が全体の70%ともっとも多く、次いで「今は子どもがいないが、将来的には子育てをしたいと思っている」が20%、「一番下の子どもが18歳以上である」が10%となりました。

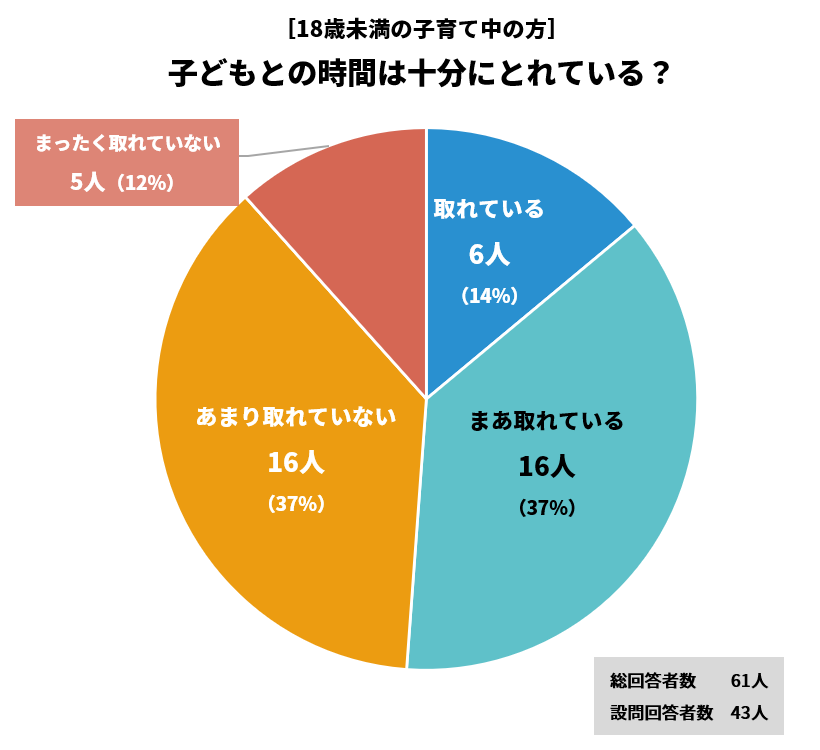

設問2 子どもとの時間は十分にとれている?

Q2. 18歳未満の子どもを育てている方への質問です。子どもとの時間は十分にとれていると感じますか?

「取れている」「まあ取れている」という肯定的意見が51%、「あまり取れていない」「まったく取れていない」という否定的意見が49%と、全体をほぼ二分しました。

2021年の結果と比べると、肯定的意見が15%増加する結果となりました。

雇用形態別にみてみると、常勤講師・非常勤の方は回答いただいた6名全員が肯定的意見を選ぶ一方で、正規採用の方は40名のうち20名に留まるなど、偏りが見られました。男女別でみると、男性の40%の方が、女性の56%の方が肯定的意見を選んでおり、男性の方がより子どもとの時間をとれていないことがわかりました。

また、選択した理由についての設問では、「あまり取れていない」「まったく取れていない」を選んだ理由として、部活動や授業外業務の多さ、通勤時間の長さによる勤務超過が多数挙げられました。

Q2-2. 上記の選択肢を選んだ理由をお書きください。

取れている・まあ取れている

非常勤・育休中の立場

子どもとの時間を取るために、非常勤講師という立場を選んでいます。【小学校・教員】

非常勤講師で週19時間勤務を選択しているため【小学校・教員】

担任職を退き、時間講師となったため。担任のままであればかなり難しい。【小学校・教員】

現在育児休業2年目なので、我が子の成長を日々実感しながら過ごせているから。【小学校・教員】

現在は育休中のため。しかしもうすぐ現場復帰なので、今後は子どもとの時間が取れなくなると危惧している。【高等学校・教員】

その他の立場

必要に応じて、早く帰るなどしているから。また、できる限り定時に退勤するようにしている。【小学校・校長】

勤務校は国立大学附属校なので、労働環境は素晴らしいとしか言いようがありませんが、私以外は誰も取得していない時短のシステムなどを積極的に使っています。育児が自由であれば、1分単位で労働時間をずらすことができます。朝起きてから、幼稚園に送るまでが私の担当で、お迎えが妻の担当です。朝の時間や、妻が土曜勤務があるので土曜は私の実家で時間を過ごすなど、いい関係を作れています。こうなることがわかっていたので、かなり早い段階で、学校全体の部活を改革しました。【中等教育学校・教員】

担任を持っていて忙しい時期もあるものの、授業の持ち時間数が少なく部活動などの業務もそこまで多忙ではないこともあり、定時に帰れることが多く、子どものことで休む時も対応がしやすいから。【高等学校・教員】

部活動は主顧問の先生に恐縮しながらお任せして、保育園のお迎えを理由に、定時帰りを厳守しているからです。ちょうどコロナ禍と重なっていたので、休むことへの罪悪感が軽減されました…もちろんできる範囲で人の分の仕事も頑張ることにしています。【高等学校・教員】

今は部活動が副顧問の立場なので、土日は出なくても大丈夫なため取れている。ただ、大会等ででなければいけない時がある。【中学校・教員】

あまり取れていない・まったく取れていない

土曜日に仕事をして、どうにか回している現状なので、子には土曜日の学童保育や習い事に行ってもらっている。ゆっくり落ち着いて遊んだり、向き合う時間が取れていない。【高等学校・教員】

退勤時間が19時で、自宅までの距離も長いので帰宅は20時近くになることも。平日は夜ご飯と寝る時しか一緒にいられません。【小学校・教員】

子どもより早く家を出なくてはいけないところ。子どものテスト勉強や宿題なども十分に見てあげられていないと感じます。【小学校・教員】

朝は子供の起床前に出発しているため、夕方から就寝までに子どもと過ごす時間を取っているが全く十分であると言えないため【小学校・教員】

仕事が多すぎて勤務時間内に仕事が終わらず、時間外勤務が多すぎるので。そもそも勤務開始時刻前に登校時刻が設定されているのでかなり早く出勤せざるを得ない。学習指導要領の内容や標準時数が増えすぎた。〇〇教育やキャリアパスポートなどが増えすぎて負担が増している。会計やいじめ対応、部活動、給食、清掃など、教科指導以外の負担が多すぎる。【小学校・教員】

部活動があり、平日も土日もそこに労力を使う。自宅ではピアノ伴奏の練習をする。一日中、部活に縛られている。【中学校・教員】

土日の部活動や生徒指導、教材研究や週案作成、会計処理などやることが多く、土日に仕事をせざるを得ない。【中学校・教員】

設問3 子育て環境、よくなっている?

Q3. 一番下の子どもが18歳以上の方にお聞きします。以前(おおむね10~20年前)と比べて、今の学校は、子育てと仕事の両立がしやすい環境にあると思いますか?

小学校・中学校の合計6名の先生に回答いただき、「まったくそう思わない」が3人、「あまりそう思わない」が2名、「まあそう思う」が1名という結果となりました。

全体をみると否定的意見が優勢ですが、小学校の3名それぞれが異なる選択肢を選ぶなど、環境や経験によって認識に差があることが伺えました。

2021年の結果では、肯定的意見が全体の7割を占めたため、肯定と否定の割合は逆転する結果となりました。

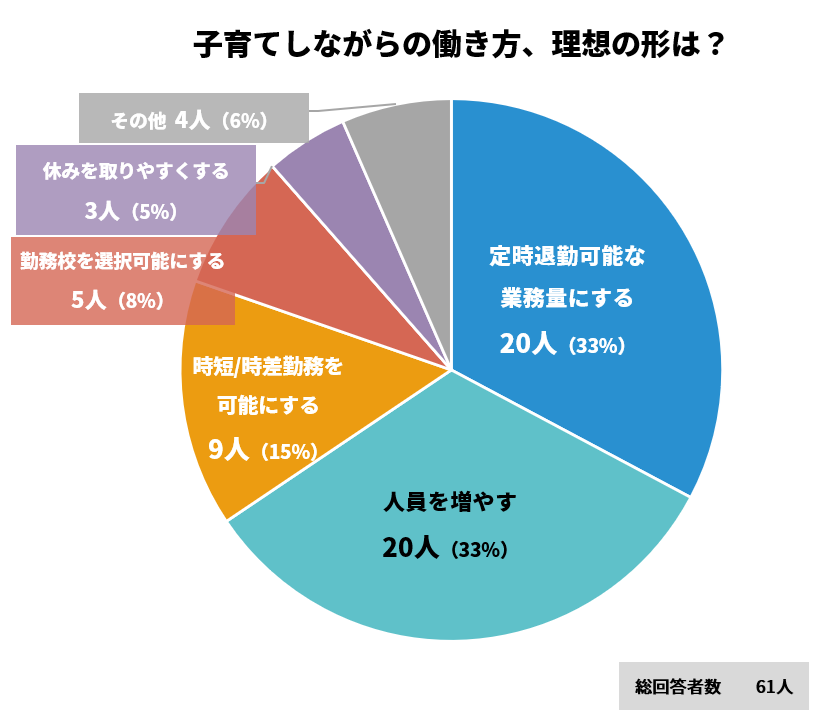

設問4 子育てしながらの働き方、理想の形は?

Q4. 子育てをしながらの働き方として、こうであったら良いと思うことをお書きください。

「定時退勤可能な業務量にする」「人員を増やす」が、ともに最多の33%、次いで「時短/時差勤務を可能にする」が15%と続きました。

「勤務校を選択可能にする」「休みを取りやすくする」「その他」にも、少数ですが票が集まりました。

また、今回は択一式の質問としましたが、「複数回答可にしてほしかった」「全てを選択したい」という声も寄せられました。

定時退勤可能な業務量にする

基本的に定時で退勤できるように業務精選を進めたい。そのためには、子供たちの在校時間(時間割)の見直しも必要で、放課後の時間の確保がいる。また、担任業務などでも切り離せるものは校務分掌で切り離し、他の人員で賄えるようなものもあるといい。【小学校・教員】

子育てしながらの働き方かどうかではなく、定時退勤できる業務量であることは仕事として当然のことだと思います。【中学校・教員】

女性が時短、男性がフルタイムで働くパターンが周りにも多い。女性の同僚は情報共有しにくい、組織運営にコミットできにくくさみしい、という本音も聞く。中年層の女性たちの意見が反映されにくい構造になっている。担任も主任も定時の範囲内でおさまる業務量で(イレギュラーな対応を除く)、年に数回は休むことも念頭にフォローに入る人員がいるなら可能だと思う。【高等学校・教員】

時短の人も、そうでない人も、「ここまで勤務」と決まっている時間に終わることができる業務内容と量、質にしていただきたい。何でもかんでも子どもに関することを人員も増やさずに学校現場に下ろすばかりで、減らす・精査するということをしなさすぎだし、管理職もその気がないので、国・自治体レベルで通達を出すなど、上意下達のやり方で減らさないと進まない。【高等学校・教員】

人員を増やす

普段から業務量が多く、子供との時間を取るには業務量を減らすしかないと思う。教員でなくてもできることは教員でない職員に担ってもらい、そのための職員を増やすことも考えてもらいたい。【中学校・教員】

子どもの病気などで休むときにも、補充計画を立てなくてはなりません。夜間、早朝に職場に行き、補充計画を立てたりプリント準備をしたりすることもありました。学校のことを心配せず心おきなく休みをとるためには、担任外で補充を頼めるような人がいてくれることが必要だと思います。【小学校・教員】

育休をとる側も講師が来るかどうかで迷惑をかけるかもという心理的負担がかかるし、育休の人がいる職場で働く側も、代替講師が来なくて、その分をまかなわされるのは大きな負担だけでなく、心から育休の方を応援できなくなる。ちゃんと適切な人員を補充してほしいし、そのためにいつもギリギリの人数に設定しないでほしい。【高等学校・教員】

上記の全てを選択したいが、人が増えて、1クラスの人数が減り、学校に居る大人の数が増えれば、ほとんど叶えられると思うから。【高等学校・教員】

時短/時差勤務を可能にする

子どもの年齢に応じて、ゆっくり出勤できたり、必要な時に早く帰れたりするといいと思います。あと、夏休みなどの長期休暇中だけでも、勤務時間や勤務場所を選べるようにしてほしいです。【小学校・教員】

時短を取りやすくすることと、減収分の所得補償、児童手当増額を求める。【小学校・事務職員】

共働きの我が家では、保育園の送り迎え、日々の家事、我が子との十分な時間を確保しようと思うと、小学校入学までの一定期間だけでも、正規の資格を持ったまま教科担当などの非常勤・午前中勤務の支援員のような働き方ができたらいいなと思います。復帰早々、学級担任や教務などの仕事を抱えては心身ともに疲弊してしまい、我が子にも担任する子どもたちにも良い影響を与えられなさそうです。その分給与が減らされても仕方ないけれど、子育てを理由に退職しなくてもよいならメリットに感じます。【小学校・教員】

休みを取りやすくする

担任職だと、制度としては有給休暇も看護休暇もあるが、休んだらその分の皺寄せが大きく自分に来るのが辛い。子どものために休みたい、でもその後の後始末が怖い。「安心して」休める仕組みが必要。例えば副担任制。子育てや介護など同じ境遇の人同士で二人担任制が組めれば、2人でクラスを運営できる。【小学校・教員】

勤務校を選択可能にする

育休明けと同時に異動しました。復帰1年目は前任校に残る約束が、復帰年の2月に「学級減で異動になった」との連絡が校長先生からありました。しかも新しい勤務校は家から1時間かかる所。保育園も決まった後だったので本当に困りました。【小学校・教員】

時差勤務や業務量の削減はもちろんなのだが、どの学校も同じ状況なら勤務校を選べるようにして欲しい。子どもの保育園の場所もギリギリまで分からない上に、入園する事が優先されるため場所も自宅から遠い場所になりがちである。そうすると、毎日の送り迎えと通勤の時間が非常に負担になるから。【小学校・教員】

その他

[保育所の併設] 自身の子供の体調不良時に即時対応しなければならないので、保育所や内科等の病院・クリニックが近くにあれば仕事と家庭を両立できそう。【中学校・教員】

[正規教員で週3日〜4日の勤務] 体力的にもそのくらいの日数が良いなと感じる。また、そのくらいの勤務数でも担任を持てるような仕組みになるといい。【高等学校・教員】

[子育てについて一緒に考えることのできる学校に] システムは整っているのですが、子どもをお持ちの先生も含めて、子育てについて語り合うことはほとんどないので、すごく理解のない対応をされることがよくあります。誰も育休、労働時間のシステムを理解、活用していないということです。【中等教育学校・教員】

まとめ

今回の調査では、18歳未満の子どもを持つ教職員で子どもとの時間を「取れている」「まあまあ取れている」と回答した方は全体の約半分。2021年の調査と比べると、1割程度増加した結果となりました。

肯定的意見の背景には、非常勤という働き方を選択していることや育休中であること、また中高では部活動の負担を減らしていることなどがありました。

一方で、子どもとの時間を「あまり取れていない」「全く取れていない」と回答した方は、その多くが部活動や授業外業務の多さ、通勤時間の長さによる勤務超過をその理由として挙げました。特に正規採用の男性の方の割合が多く、休みを取りづらい環境や、超過勤務、持ち帰り仕事により子どもとの時間を十分に取れてない現状が伺えました。

また、時短勤務をしようにも、持ちコマ数や担任などの役割は変わらないため意味がない・正規教員が少ない中で誰かがサポートに入らざるを得ないため、切り替えづらいといった声もありました。

子育てをしながらでも働きやすい環境づくりのために大事なこととしては、「定時退勤可能な業務量にする」「人員を増やす」の二つが同数で最多となりました。

その一方で「複数回答にしてほしかった」「人が増えて1クラスの人数が減れば、他の理想も叶えられる」といった声があったように、現場の課題は多くが連動して起こっており、その根元に人手不足という大きな課題が横たわっていることが伺えます。

多様な働き方を可能にする制度が整いつつある中でも、教員不足・なり手不足を背景に、超過勤務や休みを取りづらいといった課題が依然として存在します。教員自身がライフステージに応じて柔軟に働き方を変えていけることは、教員不足・なり手不足の解消のためにも、必要不可欠であると言えるでしょう。

そのための教員の仕事や学校活動の在り方の見直し、また仕組みづくりをすることが、より一層求められています。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼