【教職員アンケート結果】教員の学ぶ機会と生活の保障に関するアンケート

本アンケートは、「教員の学ぶ機会と生活の保障を求むアクション」が実施主体となり、NPO法人School Voice Projectがアンケート収集と分析、結果公表への協力を行っています。

詳細は下記をご覧ください。

<実施主体より>

現在大阪府では教員の学ぶ機会の保障として、長期自主研修制度や大学院派遣制度はありますが、休職中は無給で副業も原則できません。加えて、生活費や授業料も自己負担となるため、経済的余裕のある教員しか利用できない制度となっており、教員の学ぶ機会や生活の保障がされているとは言えない状況です。

しかし、他の自治体では給与の全額または一部支給や、保険料・年金負担継続、授業料補助などを実施しているところもあります。そこで、教員の学ぶ機会と生活の保障の状況を把握するためにも、こうした制度を利用したことのある公立学校の教員(元教員)の方にアンケートを実施しました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年9月12日(金)~2025年9月30日(火)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :51件(※調査対象外の方による回答を除く)

アンケート結果

設問 利用した制度・学んだ場所は?

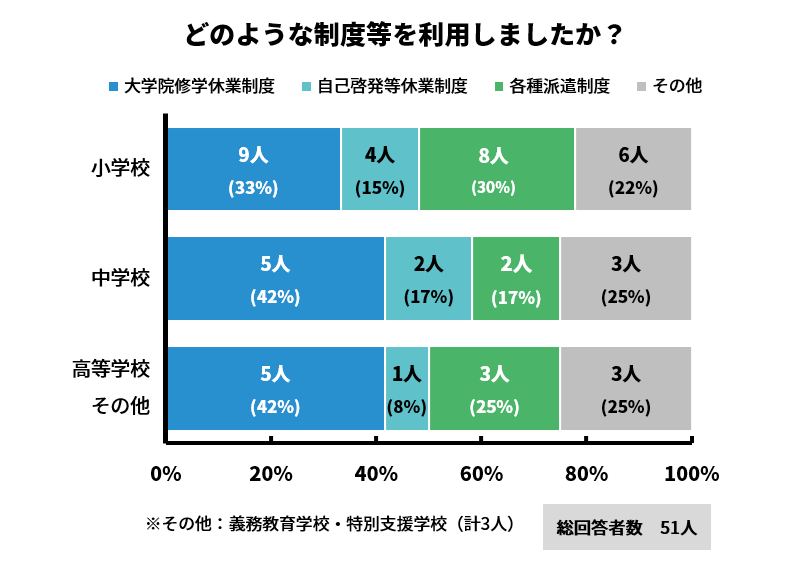

Q. どのような制度等を利用して学びましたか。

※ 本調査は回答者の申告によるものであり、制度名も本人の認識によっているため、正式なものではない可能性があります。

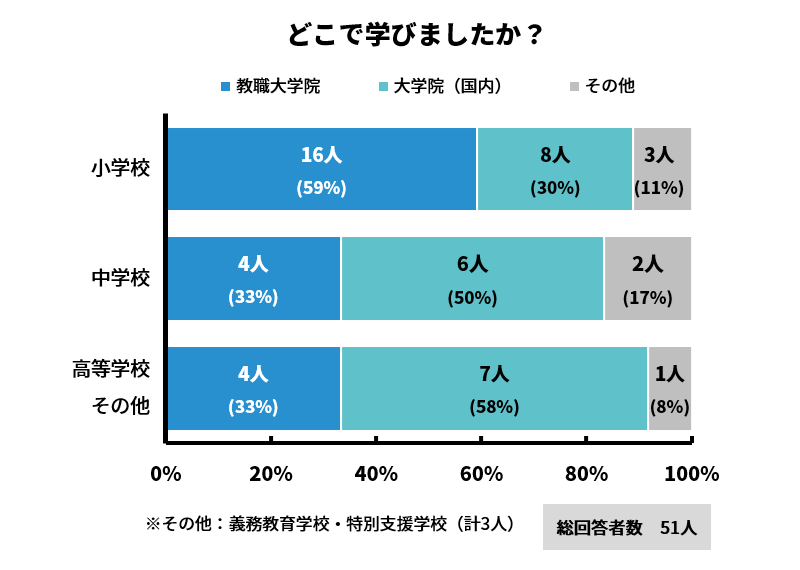

Q. どこで学びましたか。

利用した制度は「大学院修学休業制度」がもっとも多く、各種派遣制度(現職教員派遣、教職大学院派遣など)、「自己啓発等休業制度」がそれに続きました。また、「その他」として長期研修制度等を利用したとの回答もありました。校種による違いはほぼ見られませんでした。

学んだ場所については、校種による違いが鮮明になりました。小学校では教職大学院で学んだ方が過半数だったのに対し、中学校・高等学校では他の国内大学院で学んだ方が最多となりました。その他として、フォルケフォイスコーレや国外の語学学校で学んだ方、「Fulbright program (FLTA)を利用してアメリカの大学で日本語教師をした」という方もいました。

設問 学んでいる間の金銭面のサポートは?

Q. 学びのために所属校を離れている間、以下の支援制度はありましたか。

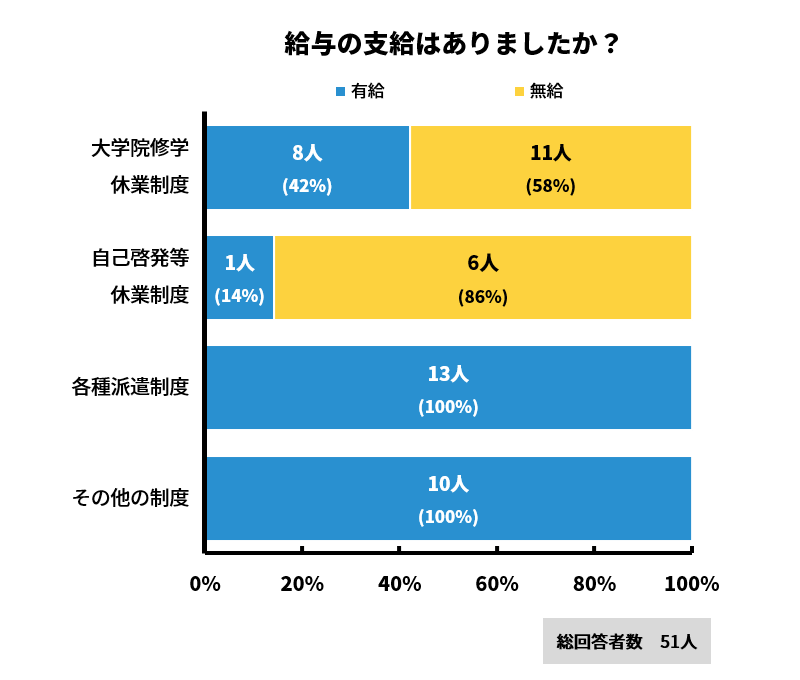

・給与の支給

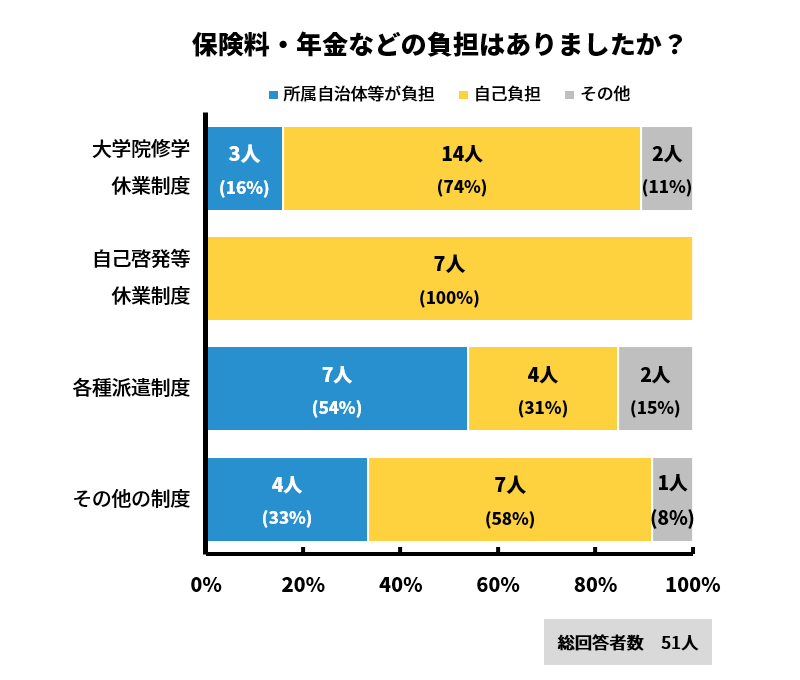

・保険料・年金などの負担

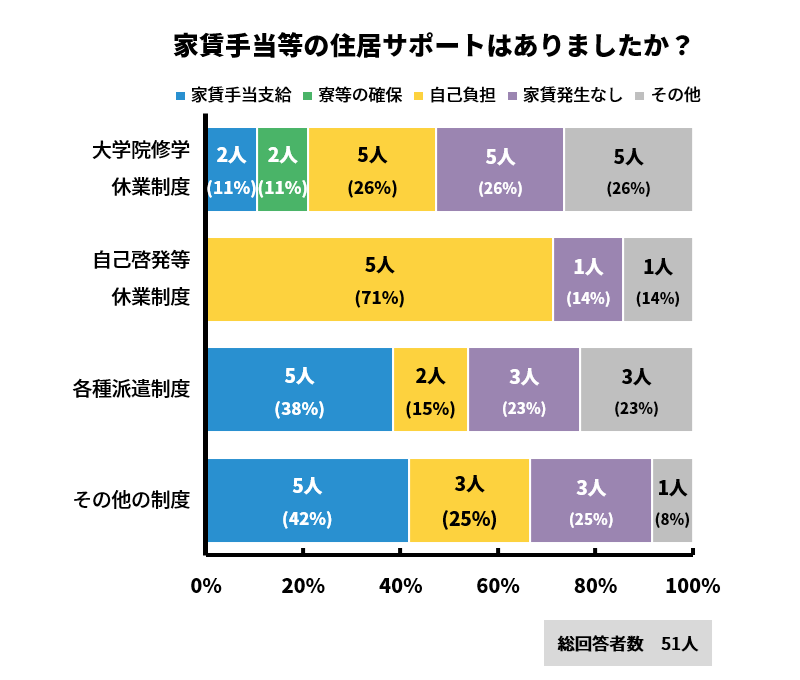

・住居サポート(家賃手当など)

・授業料や研究費の補助

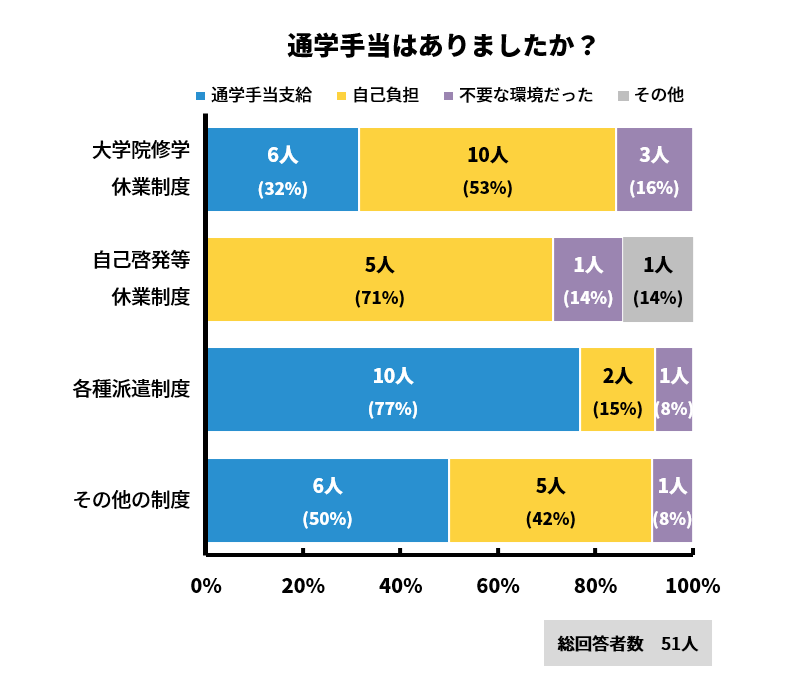

・通学手当

利用した制度によって金銭面でのサポートの有無や充実度合いに大きな差が見られました。

全体的な傾向として金銭的なサポートは、各種派遣制度・その他(長期研修制度等)、大学院修学休業制度、自己啓発等休業制度の順に充実しており、同じ「大学院での修学」という状況であっても利用した制度が“派遣・研修”か“休業”かによって金銭面での負担が大きく異なる実情が伺えました。

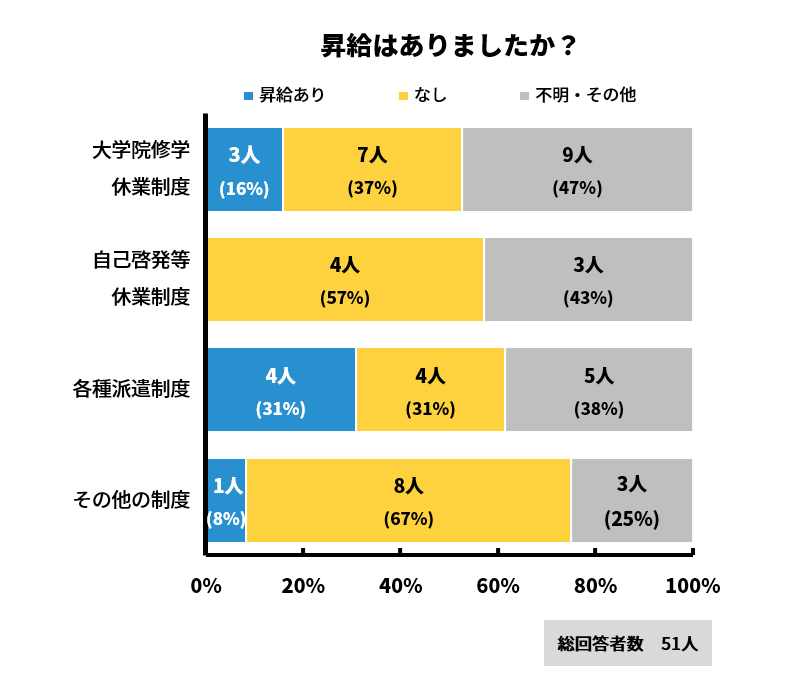

設問 職場復帰後の昇給は?

Q. 所属校に復帰した後、給与額の変更などありましたか。

昇給あり

専修免許の取得に伴い変更あり【新潟県】

修士免許になるため給与がアップされる【兵庫県】

役職が変わり、結果給与増加【横浜市】

やや増額しました。【新潟県】

変わらない・その他

変更なしの予定【静岡県】

特になかった【沖縄県】

管理職に確認しましたが、採用時に専修免許があれば給与は一種免許より高くなるが、中途段階で専修免許をとっても変更はないとのことでした。【神奈川県】

なし【埼玉県・茨城県・愛知県・大阪府・兵庫県・神戸市など】

休職扱いで、仕事を続けていれば年数が重なるにつれて昇給するが、昇給は止まったままときいた。実際はわからない。【名古屋市】

所属校に復帰した後の昇給については、「なし」と答えた方が45%となり、多くの自治体で昇給が行われない実情が明らかになりました。

大学院での修学に伴って教員免許の種類が専修免許に更新される場合についても、自治体によって昇給の有無が異なっていたほか、同じ自治体でも「どの制度を使ったか」で昇給の有無が異なる事例も見られました。

まとめ

今回のアンケートからは、教員が自ら学びを深めようとする際の支援制度についての様々な現状が浮き彫りになりました。特に経済的なサポートについては、冒頭に挙げた大阪府のように「休職中は無給かつ副業も原則禁止、授業料も自己負担」という制度の自治体がある一方、他自治体では在学中の給与や授業料を支給する例もあり、地域間の格差が明確に見られました。

制度別に見ると、「派遣・研修」型の制度では給与や保険料、家賃手当等の支給が比較的手厚いのに対し、「休業」型ではサポートが少ないという実態も明らかになりました。大学院で学ぶ内容が同じであっても、制度選択によって生活が困難になる可能性があることは大きな課題といえます。

また、修学後の昇給についても、多くの自治体で「なし」と回答しており、専修免許を取得しても給与が変わらないケースが半数近くに上りました。中には同じ自治体内でも「どの制度を利用したか」によって昇給の扱いが異なるなど、運用の不統一も見られました。

そもそも教員が安心して学び続けられる環境を整えることは、教育の質を高めるうえで不可欠な要素です。このことは法令や国の方針においても明示されており、たとえば教育公務員特例法(第21条)には、教員は自らの資質向上のために「研究と修養に努める義務」が明記されているほか、文部科学省も2022年の答申内で教師が「教職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続的に新しい知識・技能を学び続け」ることを目標に掲げ、教員の主体的な学びを重視しています。

参考:「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~(答申)

しかし、現状ではその理念を支える制度的・経済的基盤が十分とはいえません。教員が生活を犠牲にせずに学びを深められる仕組みが整ってこそ、こうした理念が真に実現されるといえるでしょう。今後は、自治体間での好事例共有や制度の見直しを通じて、すべての教員が安心して学び続けられる環境を整備することが求められます。

School Voice Projectでは、引き続き現場の声をもとに、教員の「研究と修養」が実質的に保障される社会の実現を目指していきます。

同じカテゴリの記事

教職員の声に触れる

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

メガホン編集部