【教職員アンケート結果】徒競走ってどうやってる?

ここ20年くらいの間、運動会や体育祭で「順位を付けない徒競走」が話題になりました。賛否両論ある中で、実際にどのくらいの学校で「順位を付けない徒競走」が行われているのでしょうか。また、それはどのような方法で行われているのでしょうか。全国の教職員の方に現場の実態を聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年6月13日(金)〜2025年7月28日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :37件

アンケート結果

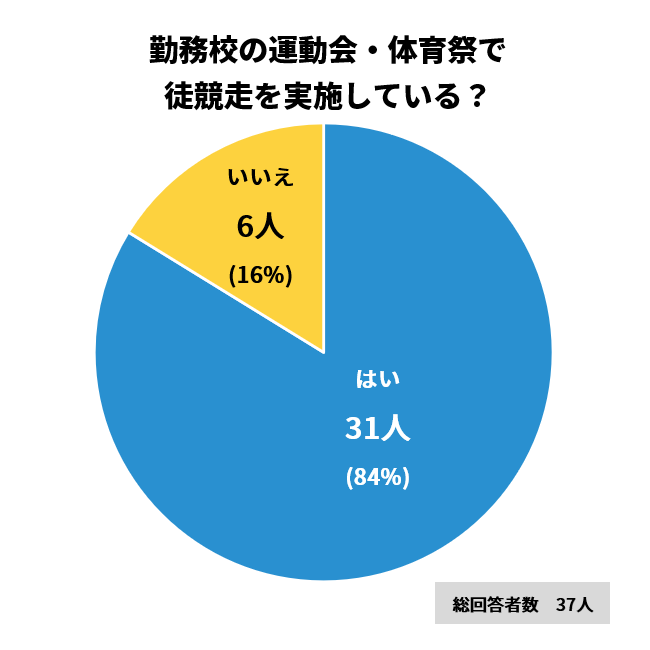

設問1 運動会・体育祭で徒競走を実施している?

Q1. あなたの学校の運動会・体育祭では徒競走を実施していますか。なお、ここでの「徒競走」は「個人単位で走り、走力のみで順位が決まるもの」とし、リレーや障害物競争などは含まないものとします。

小学校では「徒競走を実施している」と回答した人が94%でした。それに対して、中学校は56%、高校は50%と、徒競走を実施している学校は回答者の約半数にとどまりました。地域別に見ると、多くの地域では「徒競走を実施している」と回答した人が100%だったのに対して、関東地方では62%、中部地方では86%が「徒競走を実施している」と回答しました(※)。

※ 回答者数は、関東地方13名、中部地方7名、その他の地方17名。

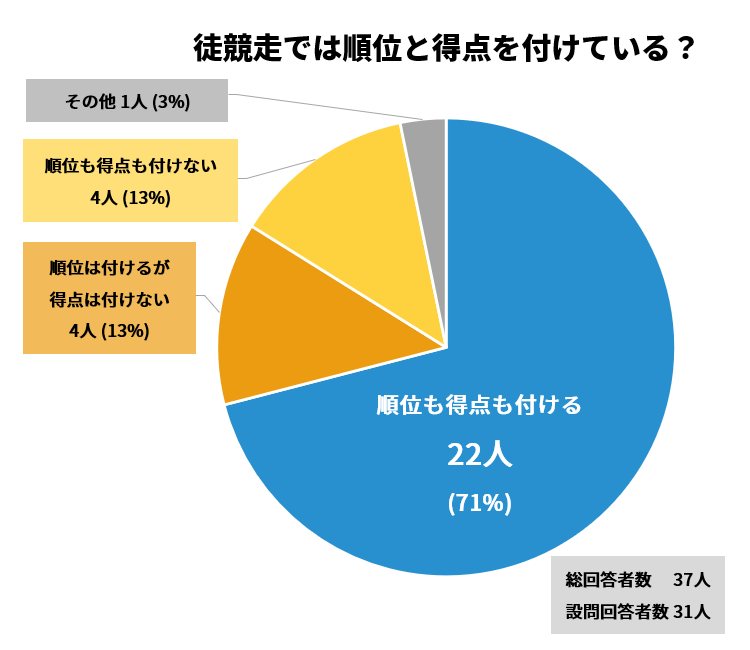

設問2 徒競走では順位と得点を付けている?

Q. 設問1で「はい」と答えた方にお聞きします。その競技では順位と得点を付けていますか。

設問1で「徒競走を実施している」と答えた人のうち、中学校と高校では100%が「順位と得点をつけている」と回答しました。一方で、小学校では「順位と得点をつけている」と答えた人は64%にとどまりました。

その他、小学校では「順位はつけるが得点はつけない」が14%、「順位も得点もつけない」が18%となりました。また、「4人で走り、1・2位のみに順位と得点をつける」といった回答もありました。

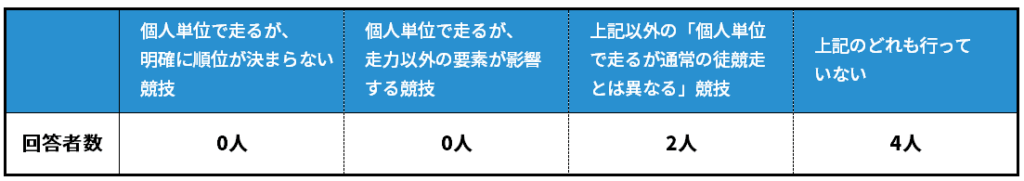

設問3 徒競走に類似した競技は実施している?

Q. 設問1で「いいえ」と回答した方にお聞きします。あなたの学校の運動会・体育祭では、徒競走に類似した競技を行っていますか(複数選択可)

[追加設問] 行っている競技の詳細を教えてください。また、その競技の実施意図が分かる場合、そちらも教えてください。(例:走力の差が見えないようにするため、手をつないで一緒にゴールしている。/走るのが苦手な子どもでも楽しめるようにするため、途中に障害物を入れている)

設問1で「徒競走を実施していない」と答えた人のうち、「個人単位で走るが、明確に順位が決まらない形で競技を行っている」「個人単位で走るが、走力以外の要素が影響する形で競技を行っている」と回答した人は、ともに0人でした。

また、「上記以外の形で『個人単位で走るが通常の徒競走とは異なる競技』を行っている」と答えた人の割合は、小学校で0%、中学校で25%、高校で50%であり、在籍する子どもの年齢が上がるほど増える傾向が見られました。具体的な競技内容としては、クラスや部活動単位でのリレーが挙げられていました。

「個人単位で走るが通常の徒競走とは異なる競技」を選択した人の回答

クラスの選抜メンバーだけでリレーをして順位をつけるもの。部活動単位での、順位をつけるリレー。【中学校・教員】

クラス対抗リレーをやっています。人数が少ないクラスは、2回走る生徒を出して補います。【高校・教員】

クラスリレー。【中学校・教員】

設問4 運動会・体育祭の徒競走、どう思う?

Q.運動会・体育祭の徒競走のあり方について、あなたのお考えを聞かせてください。

必要ない/縮小・選択制にすべき

徒競走は勝ち負けがハッキリし過ぎているので、全員が一律参加しなければならないという形は苦しいなと感じます。徒競走という競技がそもそも、身体にハンディキャップのない人たちが参加しやすい建て付けになっています。そういう建て付けのものに、全員が強制的に参加しなければならないというのは、とても差別的です。徒競走に限らず、運動会の競技は、参加するかしないかや、参加の仕方を選べるような制度にすべきだと思っています。【小学校・教員】

走りたい子だけ走ればいいと思います。【中学校/高等学校・教員】

普段の授業で行っているので、運動会には必要ないと思います。苦手な子にとっては、とても嫌な思い出にしかならないからです。【小学校・教員】

特に何も思ってない なくても良い【小学校・教員】

続けるべき/意義がある

大人になれば仕事で競うことや負けることもたくさんある。それを小・中学生のうちに経験しておくことは大切なことである。勝つ人がいるということは、一方で負ける人も出る、だからこそ互いに正々堂々と力を出しきることが大切という道徳心も育てたい。何でもかんでも【多様性】の名のもとに全受容するのは、将来を生き抜くたくましさが育たないと思う。【小学校・教員】

順位をつけないとなると、何のために体育大会をしているのかわからない。走る能力に個人差はあれど、その子の頑張りが見えるようにするためにも順位をつけないというのはおかしいと思う。順位は決して優劣をつけているわけではなく、それを履き違えて解釈しているのは違うと思う。【中学校・教員】

全力で走る機会を作りたい。そのためには、競走(競争)の要素は必要。【小学校・教員】

折衷案/工夫が必要

小学校は、徒競走あり、順位あり、得点なしがいい。走るのが得意な子、苦手な子、両方が合意できるポイントがそこだと思うから。(私は走るのが苦手だったから徒競走は嫌だったけど、リレーのがもっと嫌だった)体育祭はみんなで楽しむことを目的として、生徒が種目やエントリー方法を決めて、総合得点とかは競わずに、ただ楽しめばいいと思う。【小学校・教員】

徒競走では他人と比べて順位をつけるより、走る練習をすることによって自分のタイムが最初と比べてどのくらい伸びたかを見る方が意味があると思う。順位や得点をつけることは、教員の負担になり、保護者からのクレームの元にもなるので不要と考える。【小学校・養護教諭】

ここで活躍する子もいるので、実施は続けたい 同じくらいの走力の子と一緒に走ることで、ちょうど良いバランスで競わせたい【義務教育学校・教員】

子どもの通う小学校では同じようなタイムの児童で競争しています。 頑張れるしいいと思います。【高等学校・教員】

実施は肯定するが課題・懸念あり

明確に順位がつき、それがクラスの得点にも関わってくることで、体育大会についてネガティブな感情を持っている生徒も多い。そういった部分では、ハードルが下がり、参加しやすくなるかもしれない。とはいえ、何でもかんでもそれでいいのかという気持ちは消えない。【中学校・教員】

選抜リレーでは、「絶対に走りたい」生徒と「走りたくはないが、クラスの中で速い方だから仕方なく走る」生徒がいる。陸上部は別として、バトンパスの練習時間もほぼとれない。

走るだけの競技は、よほど走りに自信がある生徒以外にとって「自分が遅いのが見られるのが嫌」という意識を持ってしまうものだと思う。走りたくない生徒にも走ってもらうようお願いしなければならないのが心苦しい。【中学校・教員】

本校は、1日開催で、徒競走も団体競技も表現も行っているが、かなり大変です。午前開催になるといいが、そうなると徒競走がなくなるのかなぁと思っています。

大人の側の話をすると、徒競走は、パターン化できる仕事も多く、やりやすいので、やる方がいいと思う。しかし、子どもの活動時間は短時間である割に、待ち時間が長いことを考えると、やめる方向に行くのか…と考えている。【小学校・教員】

運動会そのもののあり方を問い直す

みんなにとって楽しく、やりがいのあるものになってほしい。事前練習はもっと簡素に。子どもの声が生かされる運動会。【義務教育学校・教員】

運動会で何をねらうかを明確にして、学習指導要領の範囲で実施すればよいと思います。【小学校・教員】

勝敗を経験する事も大切だとよく言われる。しかし、負け続づける子そしてそれを原因として不登校に至る子についての言及はない。また、少子高齢化そして労働力不足を考えた時、今の子たちが社会に出る時、競争は限られた一部の物になっていると考えられる。そう考えると、全ての子に勝敗を強いる徒競走をさせる必要はなく、放課後などの陸上競技会などに必要だと思う保護者が出して経験させればよいのだと思う。【小学校・教員】

まとめ

今回のアンケートから、徒競走のあり方は校種によって傾向が大きく異なることが明らかになりました。小学校では実施率が高い一方で、順位や得点の付け方には多様性が見られます。中学校・高校では実施率そのものが半数程度にとどまり、実施している学校では順位と得点を明確につける形式が主流でした。

自由記述では、「勝敗を経験させたい」という教育的意義を重視する声と、「苦手な子への配慮や多様性を尊重したい」という声に大きく分かれました。その間に「工夫次第で両立できるのでは」という折衷的な意見もあり、学校現場が葛藤しながら模索している実態が浮かび上がりました。

徒競走は、単なる運動能力の競争ではなく、教育観や学校文化のあり方を映す鏡とも言えます。順位や得点をめぐる議論は、運動会や体育祭の目的や、児童・生徒たちにとっての学びを問い直すきっかけにもなっているのではないでしょうか。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

同じカテゴリの記事

教職員の声に触れる

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

メガホン編集部