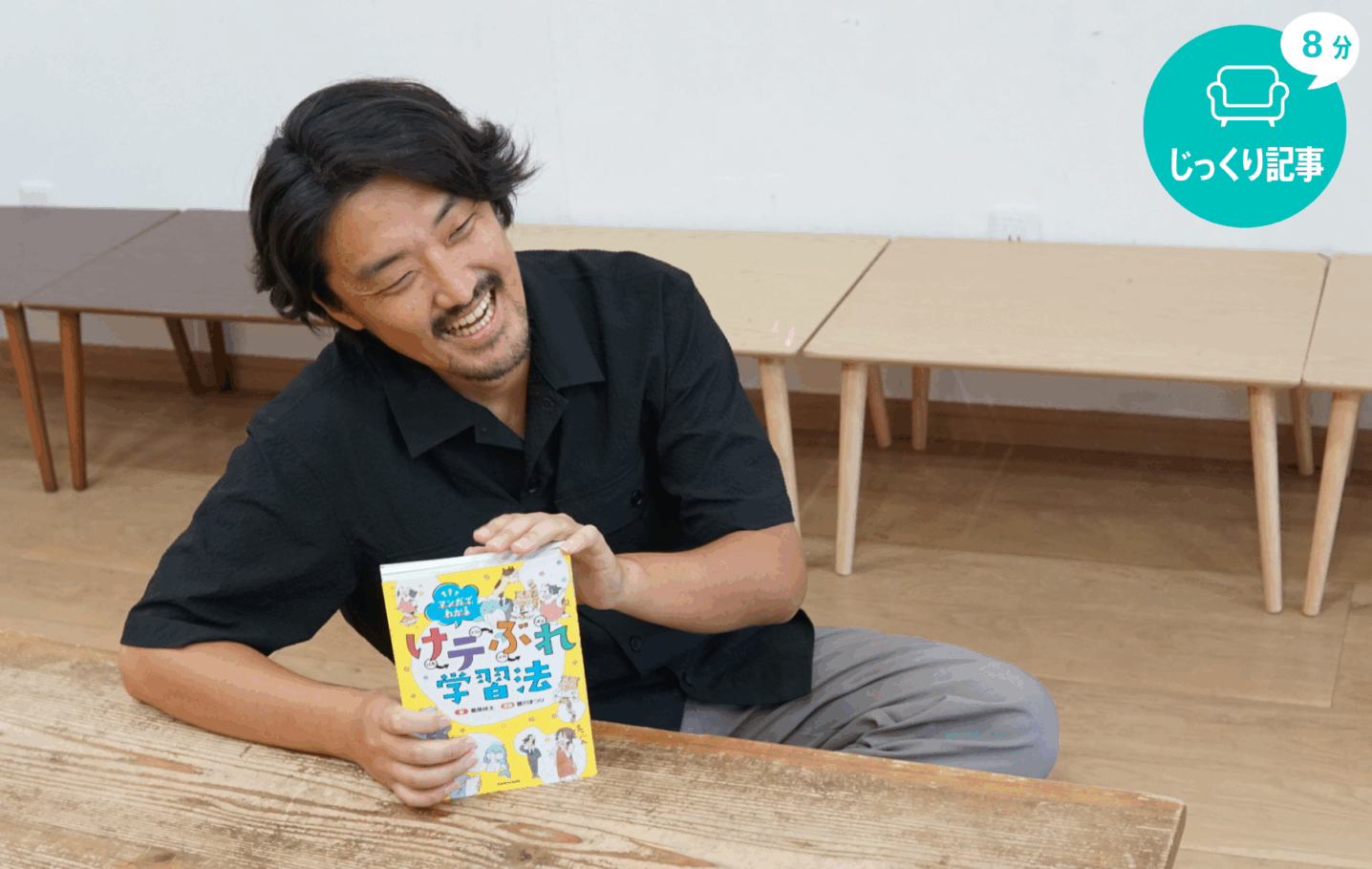

「けテぶれ学習法」提唱者・葛原祥太さんが語る、“学び方を学ぶ”意味

「けテぶれ学習法」と聞けば、教育関係者なら一度は耳にしたことがあるかもしれません。

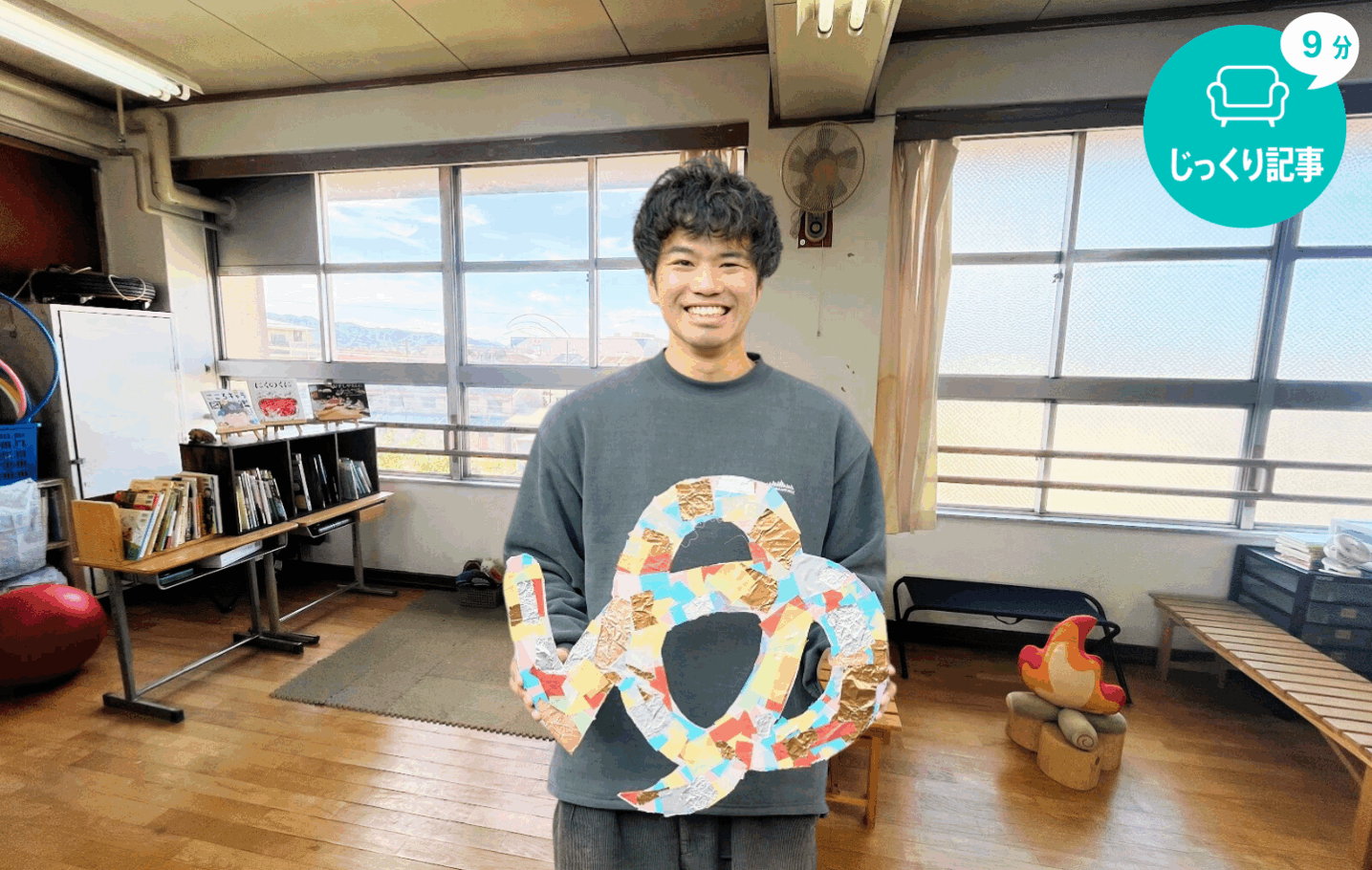

その提唱者が、兵庫県の公立小学校で11年間子どもたちと向き合ってきた葛原祥太さんです。2024年春に教員生活を終えたあとも、講演や執筆、メディアでの発信を通じて、子どもが自ら学ぶことの大切さを伝え続けています。

そんな葛原さんに、「けテぶれ」誕生までのストーリーとその背景にある思いを伺いました。

「けテぶれ学習法」とは?:

「け(計画)→テ(テスト)→ぶ(分析)→れ(練習)」という自己改善のサイクルを回して、自分で学習を進める勉強法。子どもたち自身で学びのPDCAサイクルを回し、「自分なりの学習法」を獲得していける考え方。目的に向かって自分なりに考えて学習を深めていく勉強法のため、「自ら学ぶ力」を養える。

「けテぶれ」のやり方:

計画:自分の現状を踏まえ、その日やることを書く / テスト:今の実力を確認する / 分析:よかったこと・悪かったことの理由を考える / 練習:実力を高めるための練習をする

参考:『「けテぶれ」授業革命!』、『マンガでわかる けテぶれ学習法』、『「けテぶれ」宿題革命!』

このままでいいのか。就活中に立ち止まり、教育の道へ

——— いまや「けテぶれ学習法(以下、けテぶれ)」の提唱者として全国の先生に知られている葛原さんですが、 そもそも先生を目指したきっかけは何だったのでしょうか?

実は、もともと先生になろうとは思っていなかったんです。学生時代の友人からは「葛原が先生?信じられない」と言われたくらいで(笑)。当時はストリートダンスに夢中で、舞台に立ったりショービジネスの世界に憧れたりしていました。父がテレビ局に勤めていたこともあって、自分もそちらの道に進むつもりで就職活動をしていたんです。

実際にテレビ局の最終面接まで進んだのですが、そこで落ちてしまって。結局手元に残ったのは、志望業界とは関係のない、地元企業の営業職の内定だけでした。そのときに、「このままでいいんだろうか」と立ち止まったんです。

——— そこから、教育の道に?

そうですね。当時、家庭教師のアルバイトをしていて、子どもたちの成績がどんどん伸びていたんです。その変化を見て、「教える仕事もいいかもしれない」と感じました。

最初は塾講師も考えたのですが、企業説明会で「昼夜逆転の生活になります」と言われて、それは嫌だ、と(笑)。そこで「昼に働けて、教える仕事は何だろう?」と考えたときに、先生という道が見えてきました。ただ、教員免許は持っていなかったので、兵庫教育大学大学院の「小学校教員養成特別コース」に進学することを決めました。

——— 大学院での日々は、どんな風に感じていましたか?

楽しかったですね。小さい頃から、勉強は嫌いじゃなかったんです。ただ、それまでは「勉強が楽しい」と思えるコミュニティに出会ったことはなくて。

大学院は、初めて「学問」に真正面から向き合える場所でした。考えることが好きだったので、教授との論文作成のやり取りにも夢中になっていました。

子どもたちの「学び方」を問い直す

——— 授業づくりや先生の姿について、当時はどんなことを考えていたのでしょう?

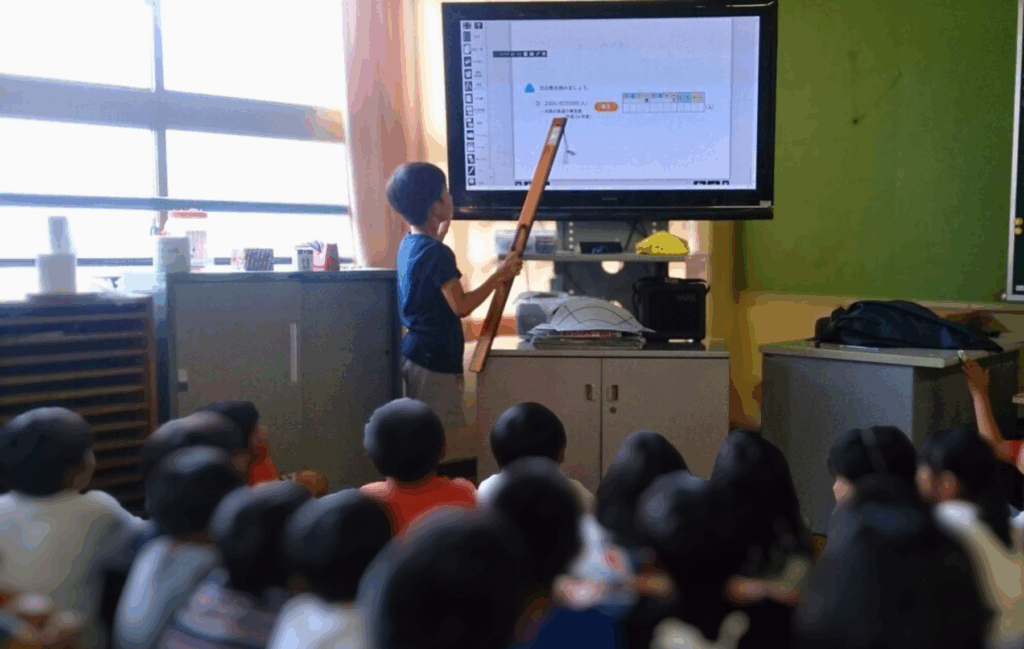

正直に言えば、最初はそれほど明確な考えは持っていなかったんです。けれど、教育実習が始まって、いざ自分で授業をするとなると違いました。スライドを全部作り込んで、プロジェクターまで持ち込んで。かなり準備をして臨んだんです。

授業もスムーズに進んで「これはいけた!」と思ったのですが、指導教官から「展開が早すぎて、この辺の子たちがついていけてなかったよ」と言われてしまいました。そこで今度は逆に、ゆっくり丁寧に授業を進めてみたんです。すると今度は、できる子たちが暇になって退屈してしまう。

「全員にとってちょうどいい授業をすることは、構造的に無理なんじゃないか…」と思いました。それからは、授業のスピードを工夫するより、子どもたちの思考力を引き出す方法に目を向けるようになりました。そもそも学びとは誰かに合わせるものではなく、自分の頭で考えて進めていくものなんじゃないかと思ったんです。

——— 実際に教員生活が始まってからは、子どもたちとはどんな風に向き合っていたのでしょうか?

勤務校では、上越教育大学の西川純さんが提唱した『学び合い』(※)を学校全体で学んでいたこともあり、関連する本を読んで実践していました。

※『学び合い』:子どもたちが互いに考えを伝え合い、協力して課題を解決する学習方法

特に関心を持っていたのは、子ども同士の関わりをどう増やすかでした。授業のたびに振り返りシートを配って、子どもたちに「誰に教えてもらいましたか?」「誰の言葉が嬉しかったですか?」といった質問に答えてもらっていたんです。

それを集めて、子ども同士の関わりをデータにして、見える化していました。同時に、自分自身の関わり方もメモを残し、授業中に自分がどう関わったかと、子ども同士の関係がどう変化していったかを照らし合わせていました。

自分で学べる仕組みをつくる。「けテぶれ」誕生

——— そうした積み重ねの中から、「けテぶれ」の原型はどのように生まれていったのでしょうか。

子どもたちが自主的に学習に取り組む雰囲気づくりは、1年目からずっと積み重ねてきたものがありました。その流れの中で、次に目を向けたのが宿題だったんです。

ただの計算ドリルではなく、自分で問題を作ってくるワークシート(※)を渡していました。だんだんと、そのワークシートを使って、授業の最初の10分をグループで進められるようになっていったんです。自分で考えた問題をみんなに出して、解いてもらって、答え合わせをして。そんな風に、学びの場を子どもたち自身がつくるようになっていきました。宿題でやってきたことが次の授業につながっていく状態は、その後に生まれる「けテぶれ」と通じるものがあったと思います。

※「算数の幹」という名前のワークシート。どのようなものか、こちらから確認できます。

——— 「けテぶれ」という名前は、どのように生まれたのですか?

はっきり「けテぶれ」になったのは、5年生を担任していた夏休みのことでした。教員になって4年目のときです。

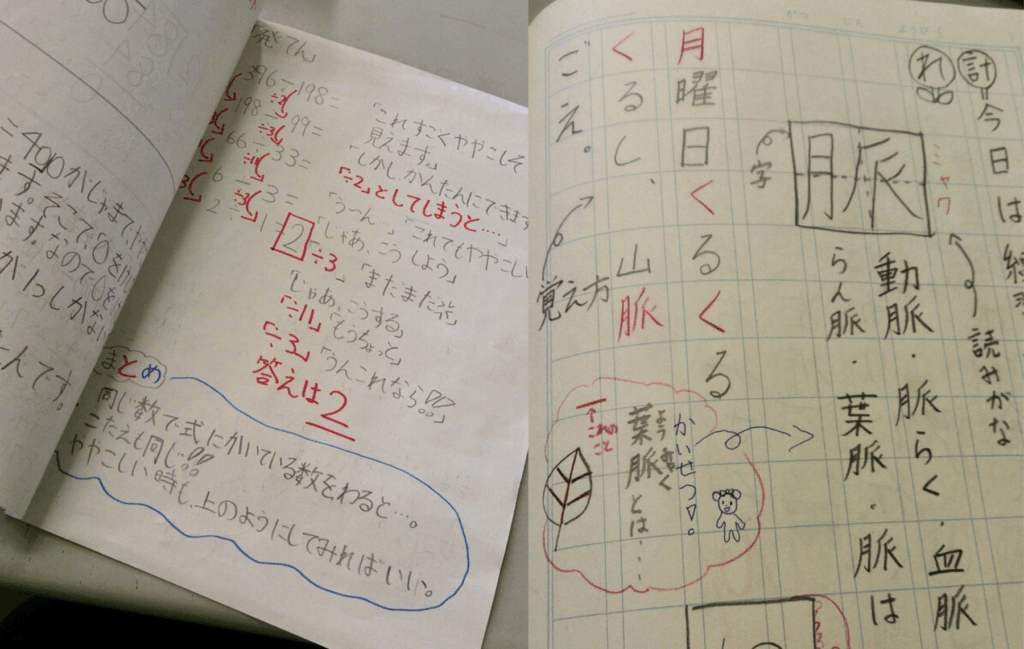

それまではワークシートを使って学習の流れを示していたのですが、「ノートとドリルだけで、子どもが自分で学べる仕組みをつくりたい」と思ったんです。ワークシートなら「ここに何を書く」という手順が見えているけれど、ノートではそれが再現できない。ならば、学びの進め方そのものを子どもに教えないといけない、と考えました。

そこで思いついたのが、業務やプロジェクトを継続的に改善する方法として知られる「PDCAサイクル」を子どもの学習に置き換えることでした。PDCAサイクルは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字から作られているので、これを、「計画」「テスト」「分析」「練習」と表現しました。この4つならわかりやすいし、頭文字をとって「けテぶれ」にできるな、と。

子どもが自分で学ぶための仕組みを、子どもにも伝わりやすい言葉として表現したのが「けテぶれ」だったんです。

「けテぶれ」の根っこにある、“人権”の視点

——— 「けテぶれ」の土台には、どんな思いがあったのでしょうか?

「勉強って、まずは自分でやってみることから始まるんじゃないか」という感覚が強くあったんです。いきなり先生が教えるよりも、まず子どもが手を動かしてみて、そこでわからないところを一緒に考えるほうが自然なんじゃないか、と。

そんな風に、子どもたちの学び方に目を向けることができたのは、私自身の性格も影響していたと思います。「みんながやっているから」という理由だけでは動けないタイプで。自分が納得していないことを、子どもに対して「こうしなさい」と命令することが、どうしてもできませんでした。

また、教員1年目のときには、子どもたちが先生の言うことをとても素直に聞く姿を目の当たりにしました。「三角座りをしましょう」と言われれば、理由がわからなくても従ってしまう。その姿を見て、「なんて恐ろしい仕事だろう……」と思いました。教員という立場であれば、子どもたちをいかようにも洗脳してしまえさえすると感じたんです。

だからこそ、根拠のない指示をするのではなく、子どもが自分で考えて自分の力で学んでいける仕組みをつくりたい。そんな思いが、「けテぶれ」の根っこにあるんです。

——— 「けテぶれ」の根本には、人権という視点も強く関わっているように感じます。

そうなんです。もともと自由意志を持っている他者に対して指示や命令をすることは、人権侵害に近いんじゃないか、という感覚がありました(※)。教員は、その立場を使えば「あなたは間違っている」「あなたは正しい」といったメッセージを簡単に出せてしまう。それが怖かったんです。

私にとって人権とは、「自分が自分であることを否定されない権利」なんです。自分の願い、思い、憧れといったものをきちんと感じ取り、それを核にして動ける状態。それが「自分らしくある」ということにつながるのだろうと考えています。

※このことを葛原さんご自身のが語られているVoicyは、こちらからお聞きいただけます。

一人の実践者として「けテぶれ」を伝える

——— 「けテぶれ」を自身のクラスで実践されて、そこから広げていこうと思ったのはどんなきっかけがあったのでしょうか。

最初は、自分のクラスでやってみただけでした。そのときに、子どもたちが自分の学び方を考えたり、わからないところを友達と教え合ったりする姿が自然と広がっていったんです。さらに、教員をしている知人が実践しても同じでした。

そのとき初めて、「これは自分がやるだけじゃなく、人に渡しても広がっていくんだ」と実感し、ブログを通して実践方法や考え方を発信するようになりました。

それから数年がたった今ワクワクしているのは、実践者コミュニティの広がりです。楽しんで取り組んでくださる先生方のおかげで、全国規模で広がっている感覚があります。

——— 実践者の輪が広がっている中で、提唱者として意識していることはありますか。

私は「提唱者」ではありますが、根本的にはみなさんと同じ「実践者」なんです。「けテぶれ」というアイデアをどう子どもに渡したら、自分で学べるようになるのかを必死で試してきた一人の元教員でしかありません。

なので、私が話す事例ややり方も、数ある実践の中のひとつに過ぎない。一つの例として受け止めて、自分なりに取り入れてもらえたらと思いますし、全く違うアプローチをとっても構いません。そういう思いがあるので、「私のやり方が正しい」という文脈を生まないように心がけています。

大切なのは、先生自身の納得感

——— 「けテぶれ」を実践しようとしている先生方に、一番伝えたいことは何でしょうか?

まずお伝えしたいのは、「けテぶれは大変ですよ」ということです。けテぶれをやり始めたら、すぐに全員が学び始めるわけでもありません。必ずグラデーションになります。

つまり、「すごくやる子」「なんとなくやる子」「半分くらいサボりながらやる子」「全くやらない子」――そうした違いが見えてくる。それは従来の画一的な指導では見えなかった姿なんです。お手本通りにノートを書かせれば、みんな同じように見えますよね。

けテぶれをやることで、「実際はこんなにも多様なんだ」とわかること自体が大切なんです。

——— “先生自身の在り方”も、問われるように感じます。

そうなんです。私もよく「納得のいく範囲で取り入れてください」とお伝えしています。自分が納得できていないやり方を無理に子どもにさせてしまうと、トラブルが起きたときにどう対応していいか分からなくなってしまうんです。

先生自身が納得していないことは、「ここから先はよく分からない」と率直に伝えてもいいと思っています。その方が子どもたちも「じゃあ自分で考えてみよう」と主体的になれますから。

“学び方”を教育の基盤に

——— 今後、取り組んでいきたいことや、描いている未来はありますか?

「子どもたちが学び方を学んでいくこと」は、これからますます大事になっていくと感じています。算数や理科のように人類が体系化してきた教科はあるのに、学び方そのものはまだ体系化されていません。そのため「どうやって学び方を教えればいいのかわからない」という状況が起きているんです。

私はこれまで、その部分にアプローチしてきたつもりです。特別な教材やICTを使うのではなく、どの学校にもあるノートと教科書に、ちょっとした指導の工夫を加えることで、子どもたちは自分で学ぶ力を育んでいける。そうした手応えを積み重ねてきて、「これはもっと広く活用できる仕組みになるのでは」と感じています。「変えたい」というより「変えられる可能性がある」と思っているんです。

まだ声を大にして言う段階ではないかもしれませんが、「学び方」は教育の基盤として位置づけられるべきだと考えています。子どもたちが学び方を身につければ、自分の興味や関心に沿って学びを深めていくための土台になると思っています。

同じカテゴリの記事

実践を知る|授業づくり・学校生活

学校に関わる人の声から学ぶ

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

メガホン編集部