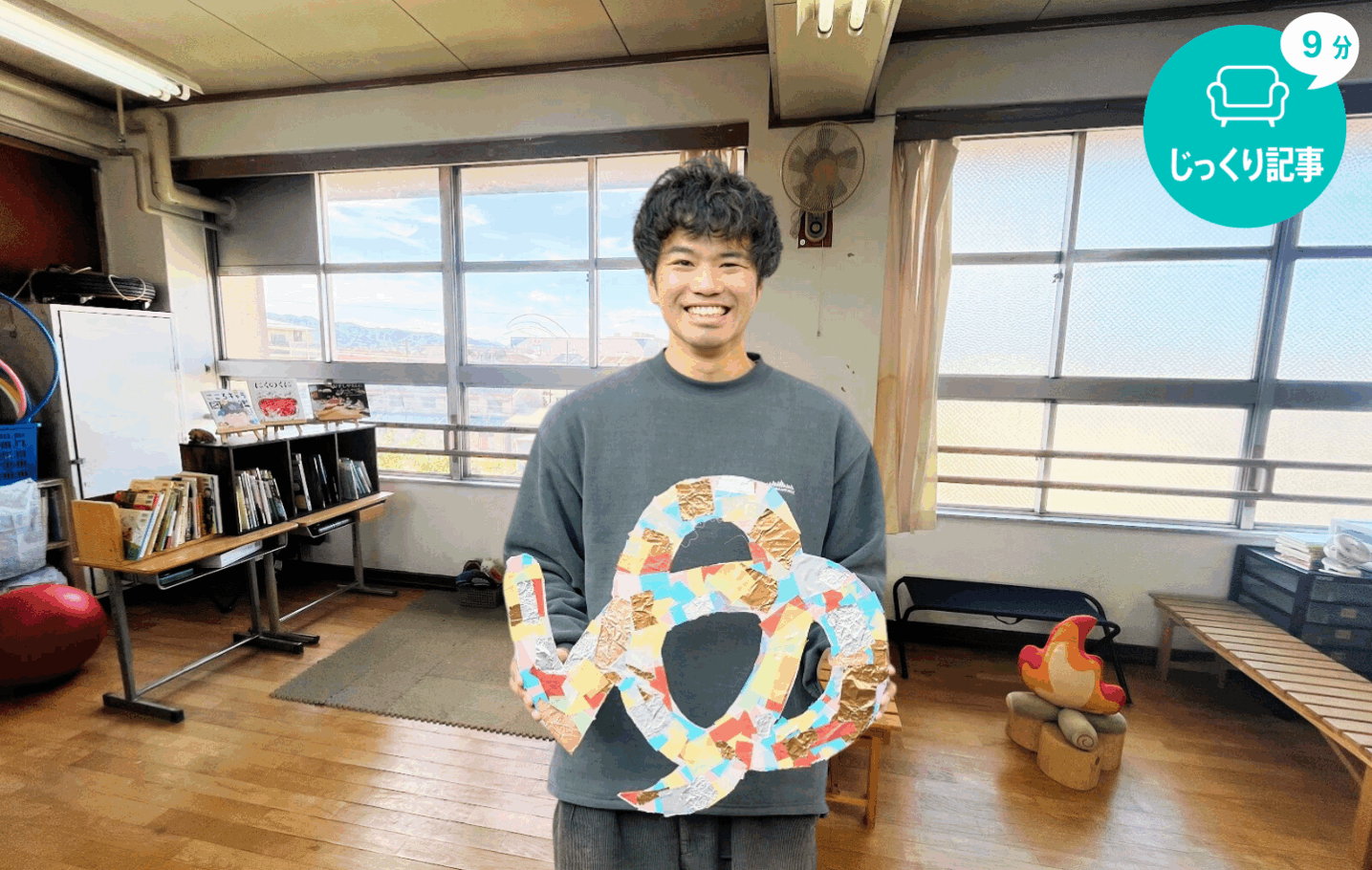

“存在を認め合える場”をつくるために〜子どもと大人、どちらも過ごしやすい学校へ

教室だけではなく、“学校全体”がインクルーシブな環境でないといけない。

そんな思いを胸に、特別支援学級の担任と特別支援教育コーディネーターを担う山中祐介さん。演劇的手法を取り入れた授業や、教職員同士のゆるやかな対話、雑談の時間に込めた思いとは?

日々の試行錯誤と、山中さんが思い描く学校のあり方を聞きました。

今までのやり方では通用しない。授業を変えるきっかけに

——— 山中さんは特別支援学級の担任をされているのですね。これまでも、特別支援学級を担当することが多かったのでしょうか?

今の学校では特別支援学級を受け持つのは初めてなのですが、初任校では合わせて3年間担任をさせてもらいました。なので、また戻ってきた感じですね。通常学級と支援学級を行ったり来たりしています。また、今年度は特別支援教育コーディネーターも担当しています。

※特別支援教育コーディネーター:校内外の関係者と連携調整し、校内委員会・研修運営や保護者の窓口を担い、学校全体でインクルーシブな支援体制を構築する役割

(参考:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298211.htm)

——— 通常学級では、どのような取り組みをしていたのでしょうか?

今まで担任してきたクラスで、集団・一斉指導の枠組みの中では、かなりの難しさを抱えてしまう子たちとたくさん出会ってきました。

文章だけでは教材の内容を理解することが難しかったり、とにかく動きたくてずっと椅子に座っていられなかったり、言葉よりも絵で表現する方が得意だったり、自信がなくて人前でのチャレンジを極端に避けたり…。何か失敗すると教室を飛び出してしまったり、間違えたときにノートやプリントをくしゃくしゃにして破いてしまう子もいました。きっと、どんな教室にも似た子たちがいるのだと思います。そういった子どもたちを、自分の指導や支援でなんとかしていきたいと思いながら担任をしてきたのですが、教室の中で困ってしまう子たちには、毎年のように出会います。

だんだんと「その子たちをクラスに合わせて変えようとしたり、適応させようとしたりするのではなく、そもそも誰かがこぼれ落ちてしまう自分の授業や教室の在り方を見直さないといけないのでは…」と感じるようになりました。

教室は、どんな子にとっても自分の居場所だと感じられる空間であってほしい。お互いのありのままの姿を出し合いながら、自然に対等な関係を築いていってほしい。そんな風に、毎年悩みながら試行錯誤を重ねてきました。

演劇的手法で見えた、子どもたちの新しい表情

——— どのような工夫をされたのでしょうか?

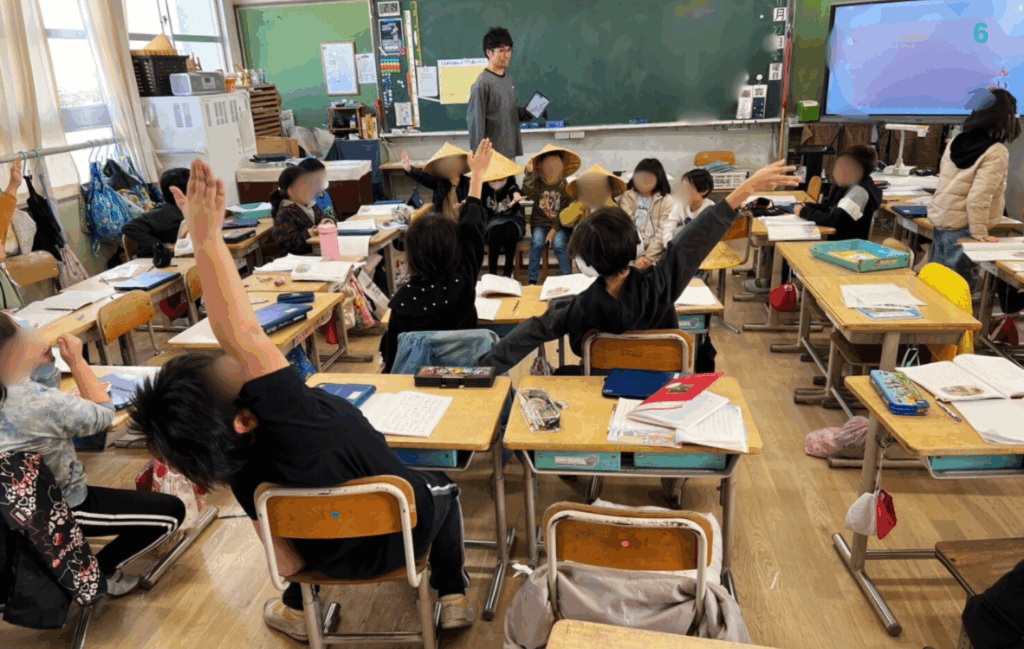

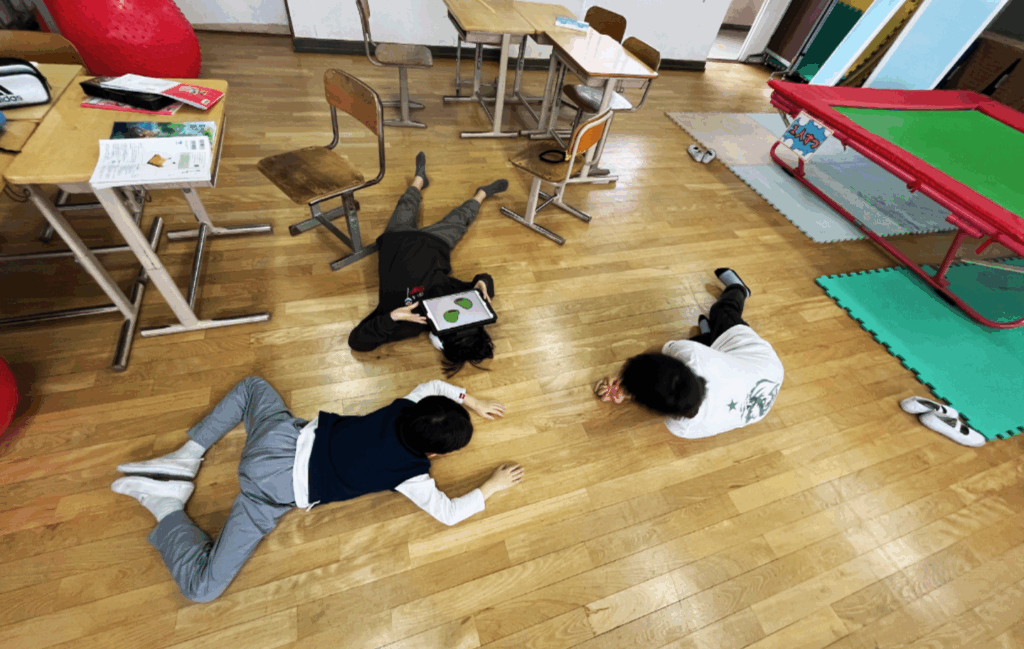

一つの大きな転機になったのは、「演劇的手法」を授業に取り入れたことです。例えば、国語の授業では文章をただ読むのではなく、書かれていることをみんなで演じてみるんです。物語文では、文章を一つずつたどりながら、登場人物になって、実際に声を出したり動いたりすることで、文章だけでは伝わりにくいことがぐっと実感できるようになるんですよね。

説明文では、50円玉の穴やモアイ像など題材になっている物や、時には筆者になったりもしました。そうして演じてみて、また文章に戻ってくると、今度は自分で一度「疑似体験」したこととして、すっと読めるようになっている。

何よりよかったのは、まずは動きたいタイプの子や、文字を読むことに難しさがある子が、いきいきと率先して動いてくれたことです。演じるとなると自然と体が動くし、声だけでなくジェスチャーで表現できたりする。そうやって「その子らしさ」が活きる場面を授業の中に用意できたのは、大きな意義があったと思っています。

国語の授業が、子どもが正解を考えたり、僕がもっていきたい方に誘導したりする時間ではなく、「みんなで一緒につくっていく時間」に変わっていった感じですね。

——— 「演劇的手法」を取り入れることが、インクルーシブな授業づくりにつながったのですね。

そうですね。演劇的手法のいいところは、表現の手段が一つに限られないところだと思います。声や動き、目線や立ち位置など、いろんな方法でその子なりの思いや考えを伝えることができる。

おもしろいのは、じっとしていたり、黙っていたりすることさえも、演技として成り立つところです。さらに、演じる側だけでなく、見ているだけの子も、その場面から感じとったことを文章の解釈に活かすことができるんです。だからこそ、これまで授業に入りづらかった子たちも、自分らしいやり方で参加できるようになったと感じています。

言語優位ではなかったり、読み書きが苦手な子がいたりしても、登場人物になりきって動いたり、他の子と一緒に役を演じることで、「授業にちゃんとコミットできている」という感覚を持てるようになる。それが、自信や安心感につながっていったと感じています。普段は書くことに抵抗感がある子も、演じてみた後はたくさん書けることもよくありました。

一斉授業のなかで、能力の「高い」「低い」が不必要に可視化され、過度に強調されてしまうような構造ではなく、いろんな子が自然と混ざり合って関われる時間をつくる。演劇的手法で、みんなが楽しく学べるインクルーシブな授業に少しだけ近づけたと感じました。

「話す」「聞く」で、自分たちをチューニングする

——— 国語の授業以外では、インクルーシブな教室をつくっていくためにやっていたことはありますか?

毎朝、「朝のサークルタイム」の時間を設けていました。多くの教室で朝の会が行われていると思うのですが、この時間を車座になって行うんです。座席配置をコの字型にしていたので、真ん中のスペースにみんなで集まってお互いの顔が見えるようにサークルになって座ります。

そして、その日楽しみな授業や昨日嬉しかったことを発表したり、タブレットで作っているアニメーションを紹介したりと、話したいことがある人たちが順番にそれを出し合います。温かい雰囲気の中でお互いの話を聞き合うような時間ですね。サークルタイムは、ただ発表するだけではなく、みんなでその日の自分たちをクラスのコミュニティにチューニングするような役割もありました。

無理に元気になって一日を始めるのではなく、その時々の自分たちの状態を受け止め合って、その日をスタートすることにつながったと思います。教室に入ることに勇気がいるような子も、「朝のサークルタイムに参加したい」と思ってくれたようで。自分のタイミングで教室に入ってきていましたね。

——— そこから、なぜ特別支援教育コーディネーターをされることに?

ある保護者の方が「来年度も合理的配慮をしてもらえる先生に担任をしてほしい」と、思いをこぼされたことがあったんです。つまりそれは、「担任によって合理的配慮がなされるかどうかが変わる」「学校とは対話できない」と保護者の方に感じさせてしまっているということです。

同時にこれは、多くの保護者の方が悩まれていることだとも感じています。法律で義務付けられている合理的配慮の提供は担任や学校の考え方次第…。そんな風に思わせてしまう学校でいいのだろうか…と危機感を覚えるようになりました。

そして、クラスの子どもたちがいま居心地よく過ごせていても、場合によっては、次の年に苦しむことがあるかもしれない。そうだとしたら、自分がやってきたことは本当に正しいと言えるのだろうかと疑問を持つようになりました。

教室だけではなく、“学校全体”がインクルーシブな環境でないといけない。みんなにとって過ごしやすい学校のあり方を、先生たちと一緒に考えていきたい。そう思って、校長先生にお願いして、特別支援教育コーディネーターを担当させてもらうことになりました。

※ 合理的配慮:障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの

(参考:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm)

“少し立ち止まる時間”を、職員室に

——— インクルーシブな学校をつくっていくために、どのようなことをしているのでしょうか?

インクルーシブな学校づくりを進めるためには、まずは、職員がお互いに持っている多様性を認識して尊重し合い、対話できる関係性を築くことが不可欠だと思っています。でも、職員室って、忙しくてゆっくり話す時間が取りづらいんですよね。なので、自主研修を開いたり職員室通信を作成して発行したりして、先生たちが少し立ち止まって考えられる時間をつくっていけたらいいなと思っているんです。

管理職からの許可はもらっているものの、自主研修と職員室通信の発行は何かの役職や校務分掌でやっているわけではなく、自分が勝手にやっているだけなので趣味に近い部分もあるかもしれません(笑)

——— どのような内容なのでしょう?

自主研修は月1回開催しています。昨年度は、音読講座をしたりインクルーシブ教育について考えたりしました。今年度は勤務校の先生方に講師になってもらって、学級開きの工夫をシェアしたり、「差別」ついて考えたり、本を持ち寄って語るブックサークルをしたりしています。また、自主研修の中では、雑談できる機会を大切にしています。雑談だからこそ本音が出たり、お互いの教育観やその背景を知るきっかけになったりもしています。

雑談というと軽く見られがちですが、実はすごく大切なことだと思っているんです。職場での会話って、何か目的があってされることが多いと思います。何かを達成したり解決するために同僚と話し合ったりすることは、もちろん大切なことです。

けれど、それだけだとやっぱりさみしい。学校の中では、子どもにも大人にも、もっと“何でもない時間”が大切にされてもいいと思っているんです。会話することそのものが目的の雑談は、お互いの立場をゆるめることができ、何者でもない自分も認めてもらえるような「存在承認」でもある気がしています。

職員室通信では、新しく来た先生に自己紹介をしてもらったり、若手の先生に今年頑張りたいことを紹介してもらったり、校内研修・自主研修のレポートを書いたりしています。あとは、普段声が届きにくい立場の職員さんの思いを拾って紹介することもあります。

どんな内容にしていくかはまだまだ模索中ですが、先生方の日々の奮闘や、立場に関係なく誰の声も大切にされる空気が、職員室通信を通して伝わるといいなと思っています。

——— 職員室の人間関係について、大切にしていることはありますか?

会議では先生同士で教育観がぶつかることもありますが、相手が「どんなことに関心があるのか」「どんな経験を経て今に至るのか」など、その人の背景は意外と知らないことがあります。

でも、雑談を通していろんな話をしていくと、その先生が大切にしていることがじんわりと浮かび上がってくる。それだけでも、お互いに少し優しくなれる気がするんです。

職員同士がお互いの多様性を受け止め、理解し合えるような関係をつくっていく。それが、建設的な議論ができる土台になり、巡り巡って子どもにも大人にもインクルーシブな学校づくりにつながっていくと思っています。

続けることで、学校を耕していく

——— 最後に、これからやっていきたいことを教えてください。

新しいことを始めたいというより、まずは、今やっていることをちゃんと続けていきたいと思ってます。職員室通信も自主研修も、続けてみないと見えてこない景色があると感じています。

僕自身、数年経てば今の学校を離れることになると思うんですけど、僕と同じことを誰かに引き継いでもらう必要はないと思っています。むしろ、それぞれが「自分が大切にしたいこと」を持ち寄って、場が育っていく。「こういうこと、やってみようかな」が気兼ねなくできるようになる。そんな文化ができていったらいいなと思っています。自分が今やっていることは、そのための土壌づくりですかね。

最近は、「困っている誰か一人にとってでも、ヒントや支援になっていたらいいな」と思いながらやっています。パワフルなリーダーシップをもって引っ張っていくというより、「ちょっとがんばってみようかな」と自然と思ってもらえるような空気があること。それが一番大切なのかもしれないですね。

同じカテゴリの記事

実践を知る|授業づくり・学校生活

実践を知る|職場づくり・組織開発

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

建石尚子