【教職員アンケート結果】校内研究・研修の現状と課題(2025年ver.)

児童生徒の実態を踏まえ、教職員が共同で取り組む「校内研究」。

その必要性や意義が語られる一方で、ポジティブな学びの場になっていないとの声もあります。

School Voice Projectが2022年に行ったアンケート調査では、「校内研究はよい学びの機会になっているか」という質問に「とてもそう思う」「まあそう思う」を選択した方と「あまりそう思わない」「全くそう思わない」を選択した方が、ほぼ同数という結果になりました。

3年の時を経て、校内研究・研修に対する思いはどのように変化したのでしょうか。

2024年度に実施された校内研究について、改めて教職員の方の実感や意見を聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年2月28日(金)〜2025年3月31日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :50件

アンケート結果

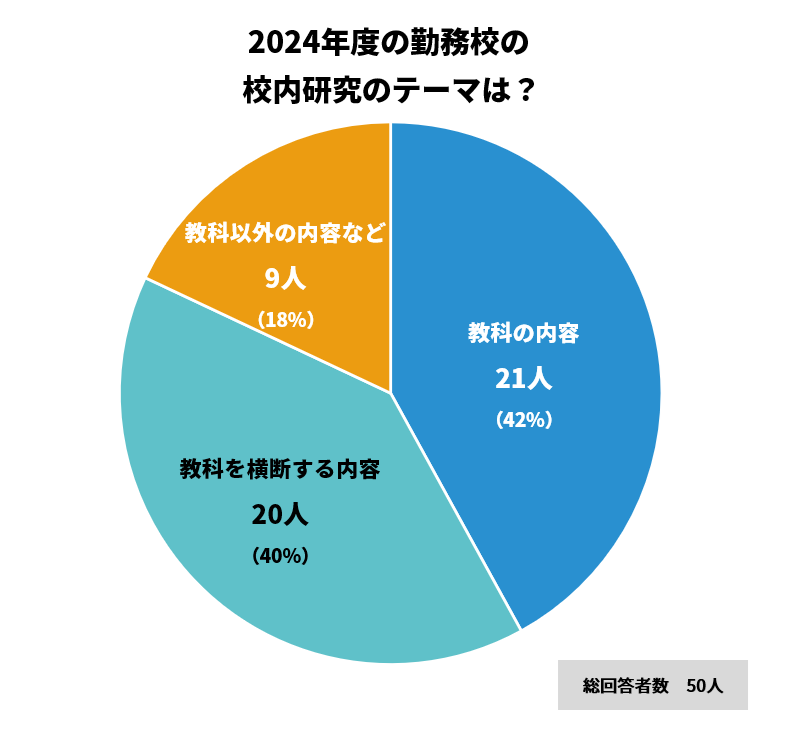

設問1 今年度の校内研究のテーマは?

Q1. 学校内でテーマを決めて、年間を通して研究をする「校内研究」についてお聞きします。2024年度、あなたの勤務校では、どのような教科やテーマを研究していましたか。

教科の内容

国語、算数、理科、社会、特別支援の5つの部会の1つに属して研究しました。【小学校・教員】

校内研究テーマに向けた研究授業の1人1授業。今年度はロイロ、スライド作成、ナビマの活用など、ICT活用が主。【中学校・教員】

教科は道徳で、主体性な対話をもとに自ら考え実行できる児童の育成【小学校・教員】

教科を横断する内容

ICTに関わる内容

ICTを活用して、協働的な学びを行うこと。【中学校・教員】

ICTを活用した個別最適な学びと協働的な学び【特別支援学校・教員】

個人でテーマや内容を設定

個人テーマを設定して、それを探究【小学校・教員】

自他を尊重できる子どもの育成に向けて、それぞれの教員が好きな教科や領域で実践を日常的に行い、それをリフレクティブに対話する形で共有する研究【小学校・教員】

その他

帰納、演繹、類推の考え方をもちいた授業【小学校・教員】

総合的な学習の時間、生活科を中心とした探究的な学びについて【小学校・教員 】

カリキュラム・マネジメントを活かした主体的・対話的な授業の実践【小学校・教員】

自分も他者も大切にする【小学校・教員】

表現力を高めるための指導のあり方【中学校・教員】

「自ら考え行動できる子」を目指す姿として、各教員が自分の取り組みたい教科でその具現を目指す、という形です。【小学校・教員】

スクールミッションをつくるために、職員全体で「どんな生徒を育てたいか」を教科もばらばらのグループでワークをした。【高等学校・教員】

その他の内容

キャリア教育の充実 教科、産業社会と人間、を活用したキャリア教育【中等教育学校・教員】

特別活動のキャリア教育の発表に向けて【中学校・教員】

目指す児童の姿から、課題解決学習型の授業作りを目指す【小学校・教員】

教員の不祥事、体罰等の管理職からの研修。【高等学校・教員】

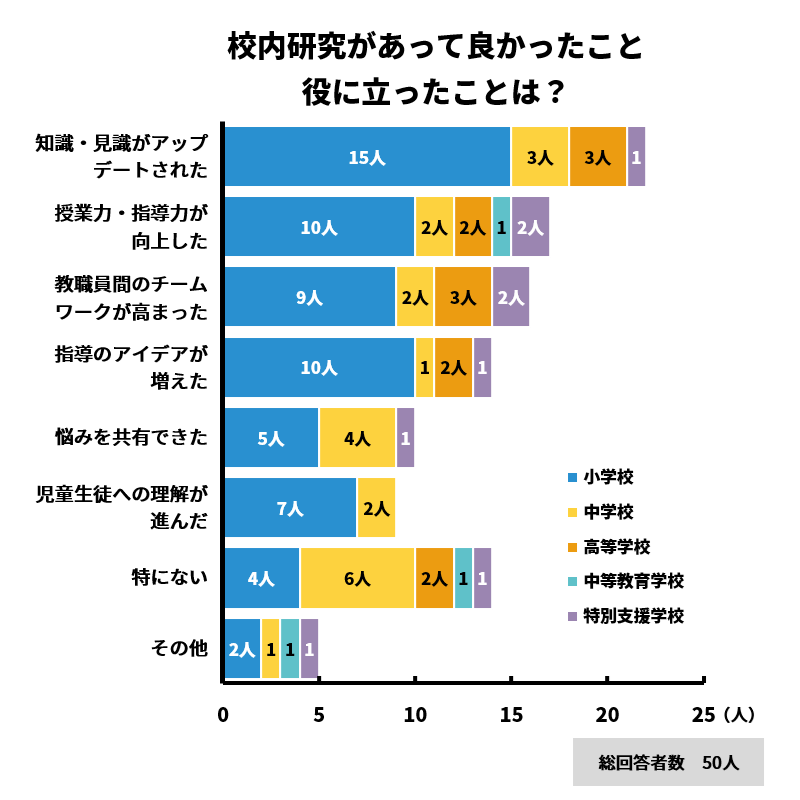

設問2 校内研究のメリットは?

Q2. 校内研究があって良かったこと、あなたにとって役に立ったことを全てお選びください。(複数選択可)

全体の44%の方が「知識・見識がアップデートされた」を選択し、前回調査と同様に最多となりました。次いで多かったのは、全体の16%から34%に増加した「授業力・指導力が向上した」という選択肢。

前回調査では2番目に多かった「悩みを共有できた」が、31%から18%に減少するといった変化も見られました。

その他を選択した方の主な回答

研究が楽しくなった【小学校・教員】

ICTの活用が広がった【特別支援学校・教員】

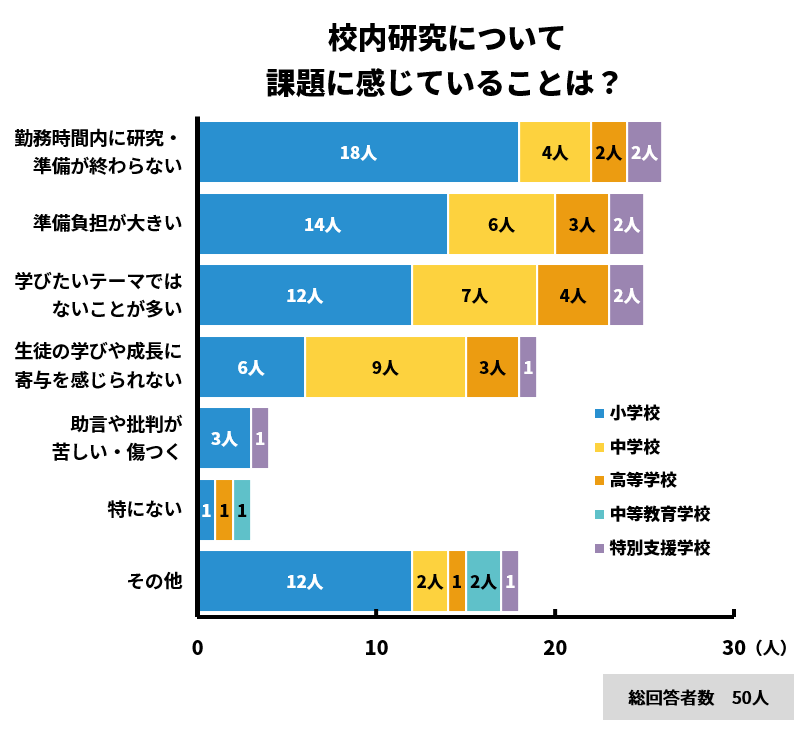

設問3 校内研究の課題は?

Q3. 校内研究について、あなたが課題に感じていることを全てお選びください。(複数選択可)

約半数の方が「勤務時間内に研究・準備が終わらない」「準備負担が大きい」「学びたいテーマではないことが多い」を選択しました。

前回調査と同様に、負担感に関する課題を選ぶ方が多数いた一方で、少数ではありますが「助言や批判が苦しい・傷つく」といった意見もありました。

校種別に見ると、小学校の最多は「勤務時間内に研究・準備が終わらない」、中学校は「児童生徒の良い学びや成長に寄与しているように感じられない」、高等学校は「学びたいテーマではないことが多い」となり、校種によって課題に感じる部分が異なることもわかりました。

その他を選択した方の主な回答

主体性に関する意見

みんなで話し合って決めたことなのに、意識して取り組まない人が多い【小学校・教員】

市町村や地区で持ち回りの研修となっていて、主体的でない【小学校・教員】

やらされている感がどうしてもぬぐえない【中等教育学校・教員】

形式に関する意見

発表することがメインで事後につながることが少ない【小学校・事務職員】

事前事後の研究会では、意見が言いづらい。また、研究公開のための授業になってしまう。【小学校・教員】

その他

若い教員だけが必死に授業について考えている【高等学校・教員】

校内の協力が得られない【小学校・教員】

教員人生に変化が起こるような学びがほとんどない。【小学校/中学校・教員】

やりたいことがそれぞれ違うので、やり方をバラバラにしたが、やり方がわからないと言われた。主体的に動けない教師が多いこと。【小学校・教員】

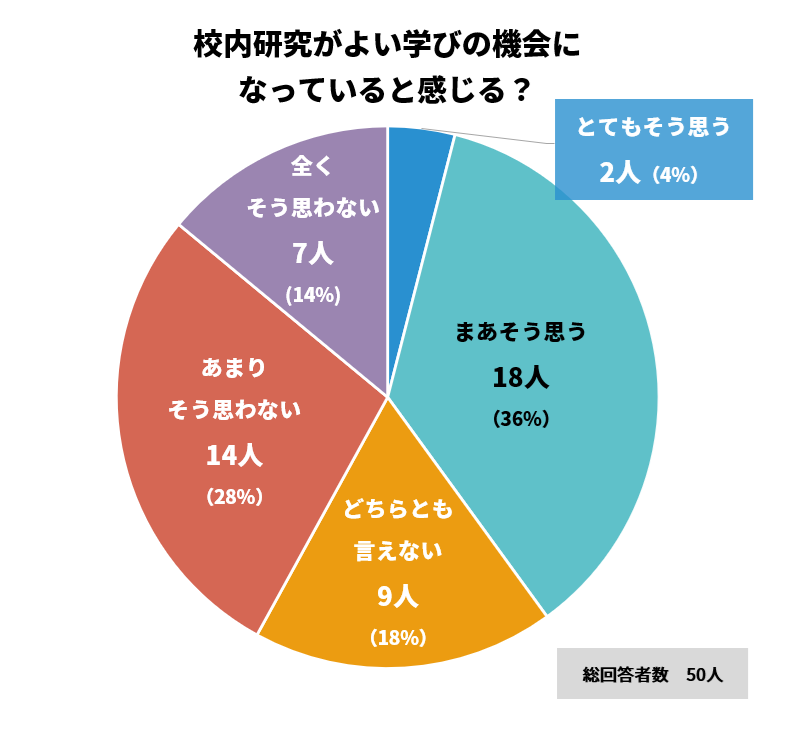

設問4 校内研究は有意義な場になっている?

Q4. 校内研究は教職員にとってよい学びの機会となり、児童生徒や日々の仕事に還元されていると感じていますか。

「とてもそう思う」もしくは「まあそう思う」を選択した方が40%、「あまりそう思わない」もしくは「全くそう思わない」を選択した方が42%と、前回と同様にほぼ拮抗する結果となりました。

しかし、「全くそう思わない」のみに絞ると、選択した方は全体の4%から14%へ増加。形骸化した研究・研修の在り方や、教員自身の主体性の欠如について疑問を呈する声が多く寄せられました。

Q4-2. 上記を選んだ理由をお書きください。

肯定的回答をした方の主な意見

チームで取り組んだり、授業を見合ったりすることに意義がある

授業力などは向上するので、「学びのある授業」につながると思います。チームで取り組めるので、色んな視点で発見もあり、研究で得た経験は財産になります。【小学校・教員】

授業を見合うことはとても勉強になる。【小学校・教員】

小規模校で各教科1人ずつしかいないため、教科指導について相談する機会が少ない。授業を見あったりすることもほとんどないので、公開授業や、研究協議をとおして話すことで自身の授業についてふりかえる機会になっている。【中学校・教員】

他の教員の授業を見ていると気付くこともあるので学びになっていると感じます。【中学校・教員】

自分や職場に必要な研修を行うことができている

いま私たちは対話を重ねて、自分たちがやりたいようにやっているから、学びの場になっている。でも、従来の校内研究だと研究リーダーが引っ張ってついていくだけのことが多く、学びが浅かったと思う。【小学校・教員】

今年は、研究教科が初めて選択したものだったので、知識も経験もなく、分かりやすくアドバイスをもらえたのがありがたかった。部会のメンバーに恵まれたと思う。だが、何をどうすればよいか分からないまま否定されただけのように感じる研修も過去に経験したことがある。【小学校・教員】

その他

教員には研究と修養をする義務と権利があるので、校内研究は必要であり、教職員の学びの機会になっているし、児童生徒にも還元されているが、働き方改革との両立は、アクセルとブレーキを同時に踏むのようで、難しい。

教員不足や世代交代といった時代の流れもあり、目の前のことで精一杯で、校内研究をやっている場合ではないというか、重要度や優先度は年々下がっているように思う。【特別支援学校・教員】

教育課程の中で、もっとも多くの時間を割いている国語の指導を充実させることで、他の教科の授業にも役立てることができるようになった。【小学校・教員】

否定的回答をした方の主な意見

現場の負担が大きい

家庭環境が変わり、保護者と子どもの質も変わり、生徒指導や特別支援の配慮など以前よりも学習指導と学級経営に大きな負担がかかるようになった。加えて人手不足も重なり、《研究どころではない》という雰囲気が蔓延している。そのため、校内で共通理解を図ったとしても研究として推し進めることはできないため。【小学校・教員】

他の業務が忙しすぎて、校内研究が苦痛でしかないです。

→「上」を目指している教員が管理職から認められ研究のリーダーになる

→担任の日ごろの業務量など気に掛けることもなく、実態把握のためのシートや綿密な教材準備の指示などを降ろしてくる

→担任は仕方なく義務感でこなしている

…という構図がどの学校でも見られます

研究・研修に力を入れるのはいいのですが、他の業務とのバランスを教育委員会や管理職は考えてほしいと思います。【特別支援学校・教員】

休憩時間もなく超過勤務をこなし続ける日々に、行政の対外的なアピール目的の研修を押しつけられている「やらされ感」が現場では大きい。多くの職員が言われるがままやれと言われたことを最低限の労力で行い「とりあえずやった」という既成事実づくりをしているだけである。本気で研修をすればもちろん児童生徒に還元できるはずなのだが、疲弊している現場が一丸となって行えるものではない。

本当に児童生徒のためにできることをしたいと思っている教員は、強制されなくても自主的に研修会に参加し、実践、記録、発表、協議をしている。そういう意識をもった教員同士でないと「研究テーマの共有」さえできない。【中学校・教員】

教員の主体性に差がある

教職員の取り組む姿勢や意識に差があるから【小学校・教員】

一部の熱心な教員にとっては有益でしょう。でも、そのような熱心な教員は校内研がなくても自主的に研鑽し学び続けているのです。自己の教育力を高めようと思っていない教員をどう変えるかが一番難しい問題だなあと日々感じています。【中等教育学校・教員】

テーマや内容が現場のニーズに合っていない

声の大きい教師の趣味の世界を押し付けられていて、教育学的な背景や社会的な教育課題への言及がない。指導要領と関係のない事をしていても、何も言われる事がない。学べるなら時間をかける必要があるだろうが、学びがなくただマウントを取られる時間ならない方がいい。【小学校・教員】

市教委(または教育長)が「これでやりなさい(そして、やった学校には研究費を多めに出すよ)」といって提示するテーマが児童の実態にあっていない。そして、たった1~2年のスパンで児童の劇的な変容を発表させられる。(ほぼ捏造に近い)

データも母数数十、多くても150程度で、しかも学年進行があれば同学年のデータとしても集団が異なるのに、一部切り取りデータで「このような変化がありました」とか言うのはおこがましい。その学校の教員が、ほんとうにやりたい研究ができるのが一番です。教員の意識改革を促すような研究が必要だと思います。それが授業改善に、児童の成長に繋がると思います。【小学校・教員】

場当たり的でやらされ感が強い

公開授業や教育委員会の訪問指導の際の中心テーマとなりうるのだが、その場で終わることが少なくない【中学校・教員】

本校の場合、管理職も「上から降りてきたから既成事実のためにやっている」という感じが強く、動画視聴による研修なので、見たことにして適当に研修後アンケートに回答する教員も少なくない。教員側からしたら隙間時間で適当に視聴して、適当に答えればいいのでお手軽で良い。研修が役に立ったとは思えない。【高等学校・教員】

主体的な研修でなく、やらされている感が強い。時間をかけている割には子どもへの見返りが少ない。結局、研究授業は見せるためのものであって、普段遣いできないため【小学校・教員】

研究授業のための授業という印象が強すぎる。【高等学校・教員】

「どちらともいえない」を選択した方の主な意見

すべての学校で研究する必要があるのか。集約させてそれを動画や出張で学べばよいと思う。現場負担が大きいので。教職員の校内研究というが、事務職の私は参加したこともないので教員だけのものだと思う。【小学校・事務職員】

本校の研究は、自分の教育観や価値観そのものを問い直すよい学びの場に変革してきており、今はなくてはならないものに感じています。しかし、一歩学校を出ると、形にこだわりすぎたものだったり、その授業でしか活用できない内容であったり、方法ばかりを問う中身になっている気がします。管理職が変われば、すぐに内容や方法が変えられてしまうことも課題だと思います。数値的な学力にばかり着目され、価値観を問うような場に価値を感じる管理職が少なく、本来の学びの場として機能せず、形ばかりで負担が多く、そして数値だけ無理やり成果が見えるようにデータを作ることも疑問です。教育効果はそう一年で数値化できるものではないと思います。管理職の関心ごとが何より研究の幅を狭めていると思います。【小学校・教員】

まとめ

アンケート調査からは、校内研究・研修のメリットについて、全体の44%の方が選択した「知識・見識がアップデートされた」をはじめ、「授業力・指導力が向上した」「教職員間のチームワークが高まった」といった利点を感じている方がいることがわかりました。

一方で、課題に関しては約半数の方が「勤務時間内に研究・準備が終わらない」「準備負担が大きい」「学びたいテーマではないことが多い」を選択するなど、前回調査と同様の結果となりました。

全体的な傾向も前回調査と似通っており、メリットはありつつも、それ以上に負担感を感じている方が多くいることが伺えました。「校内研究・研修はよい学びの場になっているか?」という問いに対しては、肯定的意見が40%、否定的意見が42%と、前回と同様にほぼ拮抗する結果となりました。

意見の是非にかかわらず、特に目立った意見は、テーマや内容に関するもの。実際のニーズや課題感に基づかない形骸化した研究・研修は、現場の負担感を増すばかりという率直な思いが伺えました。

このような状況にあって、校内研究・研修の在り方が徐々に見直されつつあります。

独立行政法人教職員支援機構は、『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて、学び合いのコミュニティの醸成や探究型研修の開発を進める戦略を明らかにしました。

参考:「NITS戦略 ~新たな学びへ~」(独立行政法人教職員支援機構,2025年4月更新,2025年4月参照)

近年では芦屋市など、研究指定校・研究発表会といった従来の枠組みを廃止し、完全に自主参加制の柔軟な研究に切り換える自治体も生まれています。

参考:「「研究指定校やめた」芦屋市、完全自主参加制の研究体制で広がった”子どもに委ねる学び”」 (東洋経済新報,2025年4月5日公開,2025年4月参照)

子どもの学びを支える教員側にこそ、より一層の主体的な参加の姿勢や、対話的・協創的なプロセスが求められているのかもしれません。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

同じカテゴリの記事

教職員の声に触れる

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

メガホン編集部