“マルチ知能”を生かして「ちがってあたりまえ」を教室の文化に

「マルチ知能」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

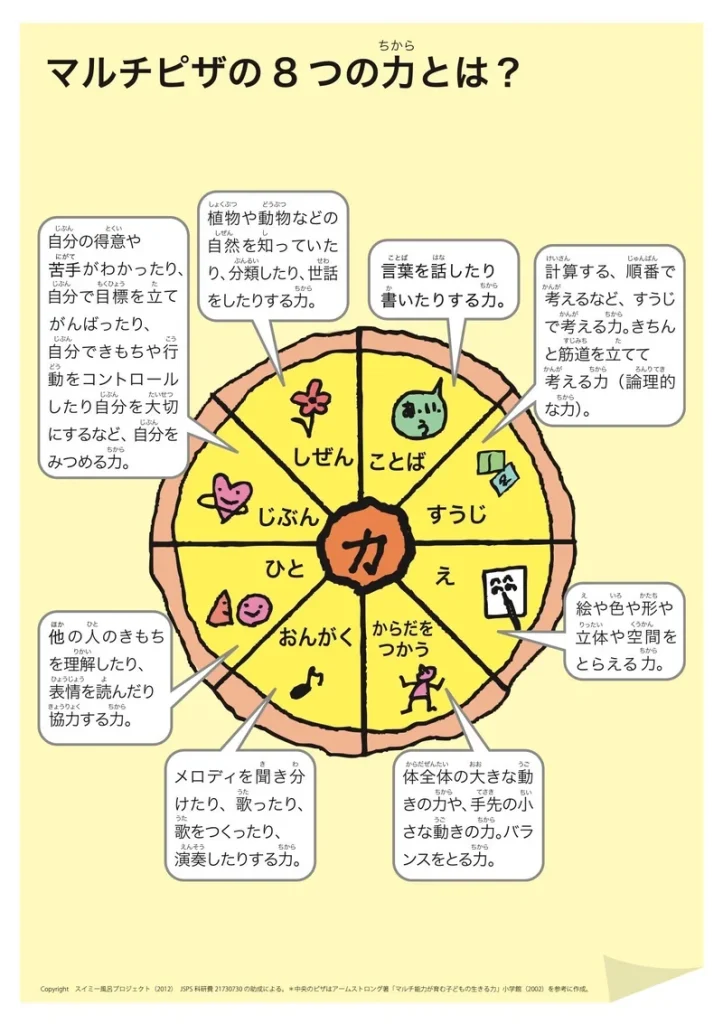

アメリカの発達心理学者・教育学者のハワード・ガードナーが提唱した、人には<言語的知能><論理・数学的知能><空間的知能><身体・運動的知能><音楽的知能><対人的知能><内省的知能><博物的知能>の8つの知能があるという考え方で、欧米を中心として、世界中の教育現場で広く取り入れられているものです。

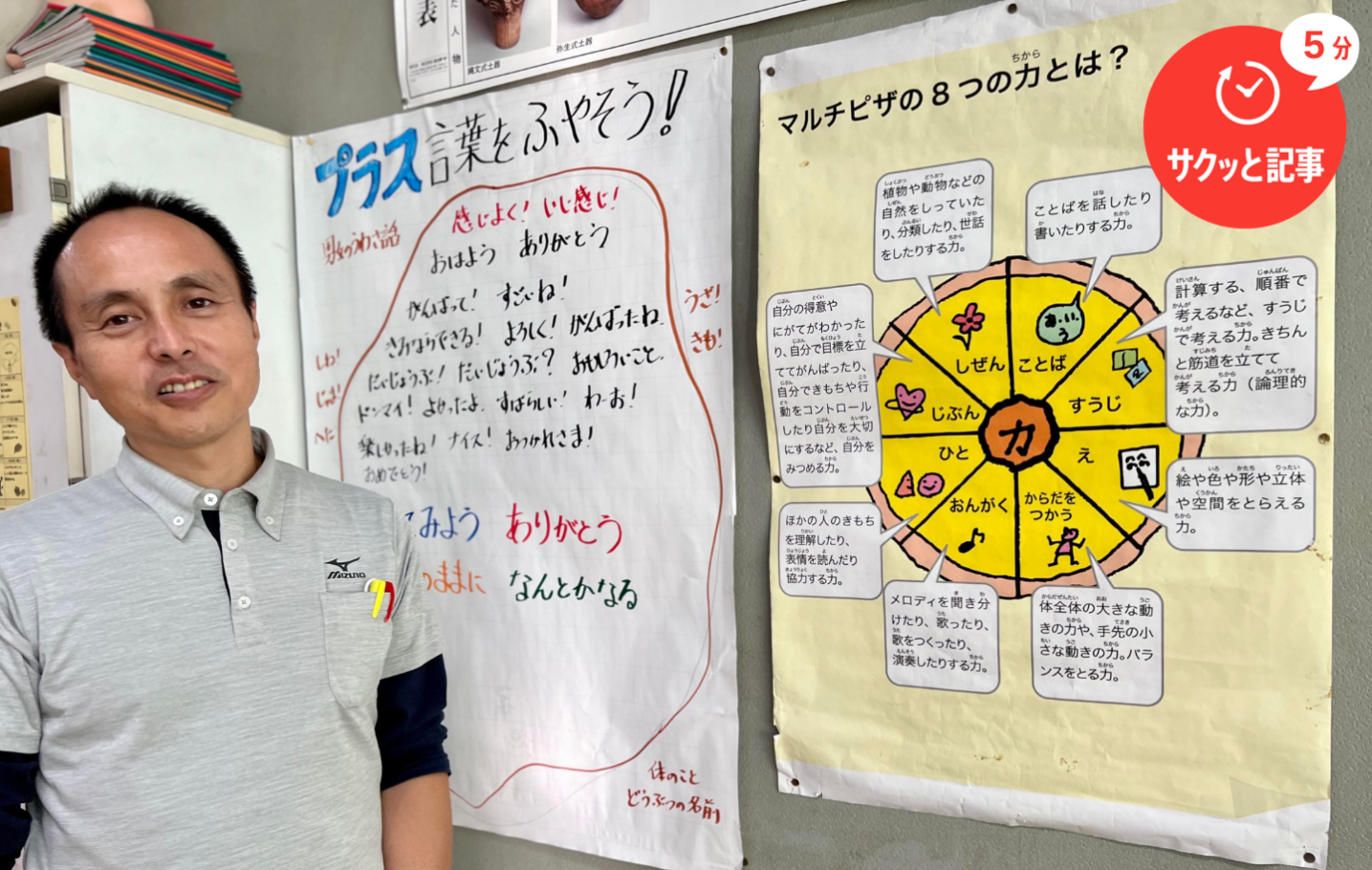

これを子どもたちにも捉えやすいように表現したものが、「マルチピザ」です。

日本では、涌井恵さんの研究グループによる「協同学習のユニバーサルデザイン化」に関する研究の中で取り入れられ、ポスターや活用ツールが作成・提案されています。今回は、この涌井さんの授業研究にも参画されていた東京都小学校教員・田中博司さんに、教室での活かし方や効果について、お話を伺いました。

基本的な活用と考え方

—— マルチピザをどんなふうに使ってきたのですか?

マルチピザは、ぼくが料理人だとしたら、よく使う調味料の1つという感じで、もう10年ほど使っています。

一番よくやるのは、漢字の学習を「ひたすら書いて覚える」という1つの方法じゃなくて、マルチ知能を使っていろんなやり方で覚えよう、というものです。クラスみんなでアイデアを出し合って、その中から自分のやり方を選んでやってみようって。「楽だから」という理由で選んでしまうケースもあるんですが、「自分が選んだ方法が、結果に結びついていなかったら変えていこうね」ということも伝えながらやっていました。漢字を取り上げていたのは、どの学年でも何回もやる学習であって、記憶ベースのものだからです。その点で、学び方を学ばせたいときに、活用しやすいんです。

—— 子どもたちに、どんなふうに説明するのですか?

「アメリカの学者さんが発見したんだけど、人には8つの知能があるらしいよ。あなたはどれが好き?得意?」みたいな言い方で伝えています。「みんな好きなのどれ?」って手を上げてもらって「ほら、結構みんなバラバラだよね」と。「みんな同じじゃないよね」っていうの一番言いたいことなんですよね。

学校教育の中は、同調性が強いですよね。それも大事なんだけど、少し偏りすぎてると感じます。もっと違いに目を向けることが、過ごしやすさにつながるはずだという思いが自分にはあります。それをマルチピザを活用することで伝えていきたいと思っています。

算数教室での実践

今は担任を持っていないので、専科として担当している算数の教室にポスターを貼ってあって、折を見て個別に、紹介しています。1

習熟度別の授業で、算数が苦手な子達が集まる時間があるのですが、そうすると多くの場合、劣等感を持って算数教室にやって来るんです。「自分は勉強がダメなんだ」「俺はバカだから」って。そこでマルチピザ、「そういうことじゃないよ、ここが苦手なだけだよ」「ピースの1つであって、こっちが苦手な人もこっちが苦手な人もいる」ということ伝えると、ちょっと考え方が変わるというか、目つきが変わるというか。そういうことがよくあります。専科の立場だと、それを浅く広くできるので、意外と効果が大きいなと感じています。

上のほうの学年になると、これが苦手だとか嫌いだとかは、ある程度仕方ないと思います。でも、「じゃあ違う攻略方法を使えばいいじゃん、作戦考えようよ」というと目つきが変わる子も出てきます。

例えば、計算はすごく苦手なんだけど、図形は得意な子がいました。円の面積を求めるのに、式までは立つんだけど、計算で絶対間違える。それで、「もう、暗記しちゃえばいいんじゃないか」というアイデアが出たんです。「それいい考えじゃん、どっちがいいかやってみよう」ということで、みんなで半径ごとの面積を書き出して語呂合わせをつくって、それでテストに臨みました。不得手な部分を補う戦略・方略として彼らが関わり合っていることにすごく価値を感じて、こういうのがいいよなぁと思いました。

—— 教師の側にとっては、どんな意味がありますか?

多くの先生は、授業をどう教えるか、ということに関心があるので、先生たちにマルチピザの価値を感じてもらいやすいのは、やはり教科の狙いを達成させるために活かせるよ、ということなのかなと思います。教え方も学び方は1つじゃない。どの子も認知の仕方が違っていて、一人ひとりに合う学習方法がある。だから、いろんな教え方、学ばせ方をしなきゃいけないよね、ということですよね。実際、そういう研修をやったこともあります。

教師にとっての意味

ただ、ぼくとしては学習効果よりも、自分らしさや一人ひとりの違いをベースにした学級づくり・人間関係づくりのためのエッセンスとしての有効性が大きいと感じています。自分に合う学び方を見つけるのももちろん大事なのですが、それに付随して「そもそもみんな違うよね」という前提の、自己理解・他者理解が生じることがとても大きいです。

「ちがって当たり前」を文化に

このあいだワールドカップがあったとき、試合の翌日に「昨日サッカー見た!?」と教室が盛り上がりました。ほとんどの子たちは見ていたんですけど、まったく知らない子が2人だけいたんです。おそらく、本人も家族もあまり興味なくて。そうするとみんな「え?」っていう顔でその子たちを見るんですよね。

「いや、だってほら、そもそもみんな違うんだからさ、見ない人もいて当たり前じゃん」という話をしたのですが、そういう時に壁にマルチピザのポスターが貼ってあったりすると、「ああ、そうだよね」っていう雰囲気になりやすい気がしています。サッカーを見ていなかった子への「え?」っていう空気がやわらぐというか。「学び方だって、好き嫌いだって、みんな違うんだから、サッカー見る人がいたって、見ない人がいたっていいじゃん」って。「ちがって当たり前、ちがっていいよね」というメッセージが、伝わりやすくなる感じがしますね。

子どもたちに学級の良いところを聞くと、いつも「個性がある」というのが上位に上がってくるのですが、マルチピザや、そのほかにも違いを大切にするための取り組みをしているからかなあと感じます。それを、クラスの良さとして子どもたちが捉えてくれているのは、嬉しいし、そうすると支援を必要とする子がいても学級経営が楽になります。

学校という場所はどうしても、自動的に、画一的な方向に引っ張られてしまいます。それはやっぱり「一斉に効率よく教えることで力をつけない」といけないという土台で先生たちも育ってきてるからですよね。そろってないと気持ち悪いと感じたり、またそろってないと立ち行かないというのもあると思うんです。30人を分単位で動かそうとすると揃ってないと連れていけないという。でも、だからこそ、ぼくらがそこに自覚的でいること、意図的にそうじゃない要素を教室に入れていくことがすごく大事だと思ってます。

—— 田中さん、ありがとうございました!

- ※このインタビューは2023年1月に行いました。2023年11月現在、田中さんは算数専科ではなく、6年生担任です。 ↩︎

同じカテゴリの記事

実践を知る|授業づくり・学校生活

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

メガホン編集部