ジェンダーの囚われから子どもたちを自由にー「隠れたカリキュラム」を意識した小学校教員の実践

暗黙のうちに“価値観”を教えてしまう「隠れたカリキュラム」とは?

「女子はしっかりしているね」「男子は荷物運びを手伝って」「男女別に並んで」

そんな言葉を、無意識に子どもにかけていることはありませんか。

教育する側が意図しているかどうかに関わらず、学校で過ごす中で児童生徒が学び取っていく事柄を「隠れたカリキュラム(ヒドゥン・カリキュラム)」と言います。例えば、教員が上記のような言葉を子どもに投げかけることで、子どもたちは「女子はしっかりしているけど、男子はそうではない」「力仕事は男子の役割」「性別は女性と男性に区別されるもの」というジェンダー規範を学び取っていきます。

※ジェンダー規範:男性と女性がどのようにあるべきで、どう行動し、どのような外見をすべきか、という考え(出典:https://onl.bz/8eF5rw2)

他にも、教員が暴力的な言葉を使って子どもと関わっていると「暴力的な言葉を使ってもいい」「自分より年下の人を乱暴に扱っていい」と子どもは学び取っていきます。

このような「隠れたカリキュラム」は、必ずしも子どもたちに悪い影響を与えるものばかりではないものの、ジェンダーによる役割意識を植え付けたり、いじめにつながったりする可能性があると言われています。

今回は、「隠れたカリキュラム」の一つであるジェンダー規範について、私立桐朋小学校の教員の星野俊樹さんにお話を伺いました。「僕自身も、『男はこうあるべき』というジェンダー規範に悩まされてきました」と話す星野さんは、「生と性の授業」に取り組んできたほか、子どもたちにジェンダー規範を問い直す実践を続けてきました。

星野俊樹さんプロフィール:

1977年生まれ。出版社勤務を経て小学校教員に転職。都内の公立小学校に6年間勤務した後、2016年に私立桐朋小学校に着任。人権教育に関心があり、現在は包括的性教育の教育実践を模索中。『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育』に勤務校での実践を寄稿、『これからの男の子たちへ』には著者の太田啓子さんとの対談が収録されている。

すでに学校の中に存在している、“ジェンダー規範”

—— どのような場面で、「隠れたカリキュラム」があると感じますか?

学校生活の中でよく見る場面で言うと、まずは教科書の表記があげられます。小学校2年生の算数ドリルには、次のような文章問題が載っていました。

そうたさんの 学校の 2年生は,男の子が 45人,女の子が 43人です。あわせて 何人ですか。

この問題文には2つの問題点があります。1つ目は、男の子と女の子のイラストです。男の子は髪が短くて服がブルー、女の子は髪が長くて服がピンクでジェンダーステレオタイプ的に描かれています。

2つ目は、男の子と女の子の数を合わせて、子どもの数を求めさせているところです。この問題文からは、すべての人が女性もしくは男性のどちらかに当てはまるという考え方である性別二元論が、「隠れたカリキュラム」として組み込まれています。性自認には女性・男性のほかに、女性でも男性でもあるとか、どちらでもないとかさまざまあるはずです。

では、どのようにこの問題文を変えればいいのでしょうか。例えば、「男の子」を「1組の子ども」、「女の子」を「2組の子ども」に書き換え、外見からは性別が分からない子どものイラストにするのも一案です。

また、漢字ドリルの例文では、「母に代わって、朝食をつくる」「僕の兄はカブトムシが好き」などの表現が出てくることがあります。ここにも「隠れたカリキュラム」があって、「料理をするのは女性の役割」「男の子は昆虫が好き」などの性別役割分担やステレオタイプを強化してしまうのではないかと思います。母ではなく父、兄ではなく姉でもいいわけですよね。性別で分ける表現やジェンダーバイアスのある表現があったら、その部分は使わないようにしたり少し手直しをしたりすることもあります。

ただし、その教材内のすべての例文を1つ残らずジェンダーニュートラルにはしないようにしています。そうしてしまうと、逆にジェンダーニュートラルな表現が1つの規範となり、ニュートラルではない表現が否定、排除され、多様性の本来の意味から離れてしまうからです。多様性を体現する漢字ドリルにするのであれば、「朝食を作る父」や「カブトムシが好きな姉」といったジェンダーニュートラルな文章だけでなく、「朝食を作る母」や「カブトムシが好きな兄」といったジェンダーステレオタイプ的な文章も含みこむ必要があるでしょう。重要なのは多様なあり方や選択肢があることを示すことです。

—— 教科書やドリルの表記以外にも、「隠れたカリキュラム」はあるのでしょうか。

かつて勤めた学校の入学式で、違和感のある場面がありました。新1年生を歓迎するメッセージとして、「これから僕たちの仲間だよ」という言葉が講堂に大きく掲げられていたのです。

自身のことを「僕」と表現するのは男の子に限ったことではありませんが、やはり一般的には男の子が使う一人称であるイメージが強くあります。生徒を代表する呼びかけの一人称が、「僕」であることは、男の子が学校の代表であることを伝える「隠れたカリキュラム」だと思います。

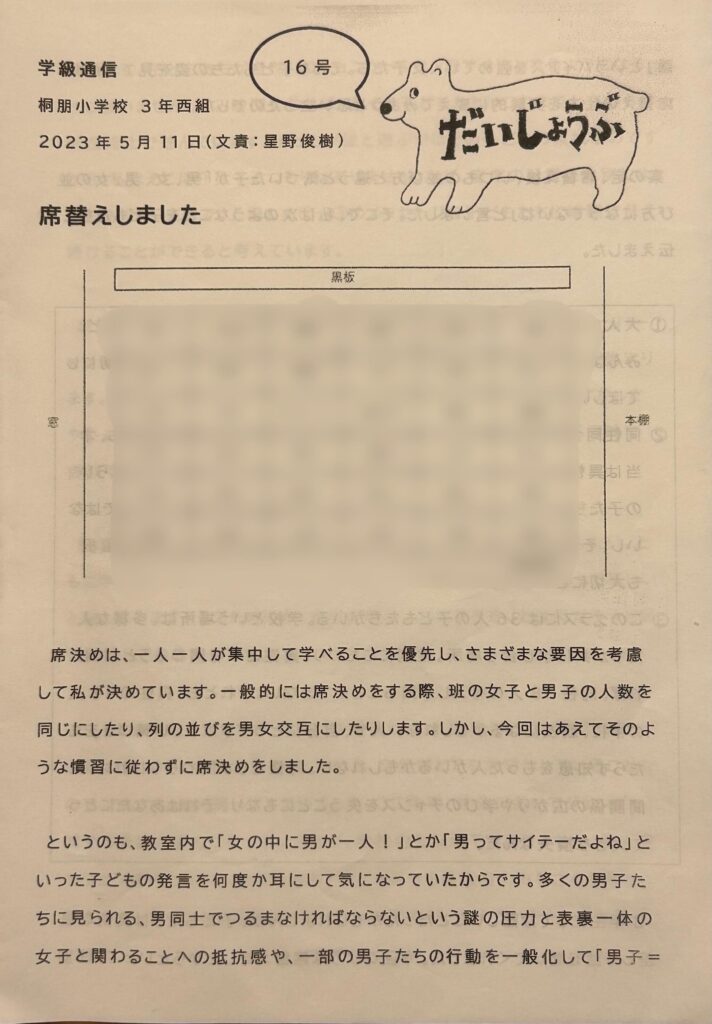

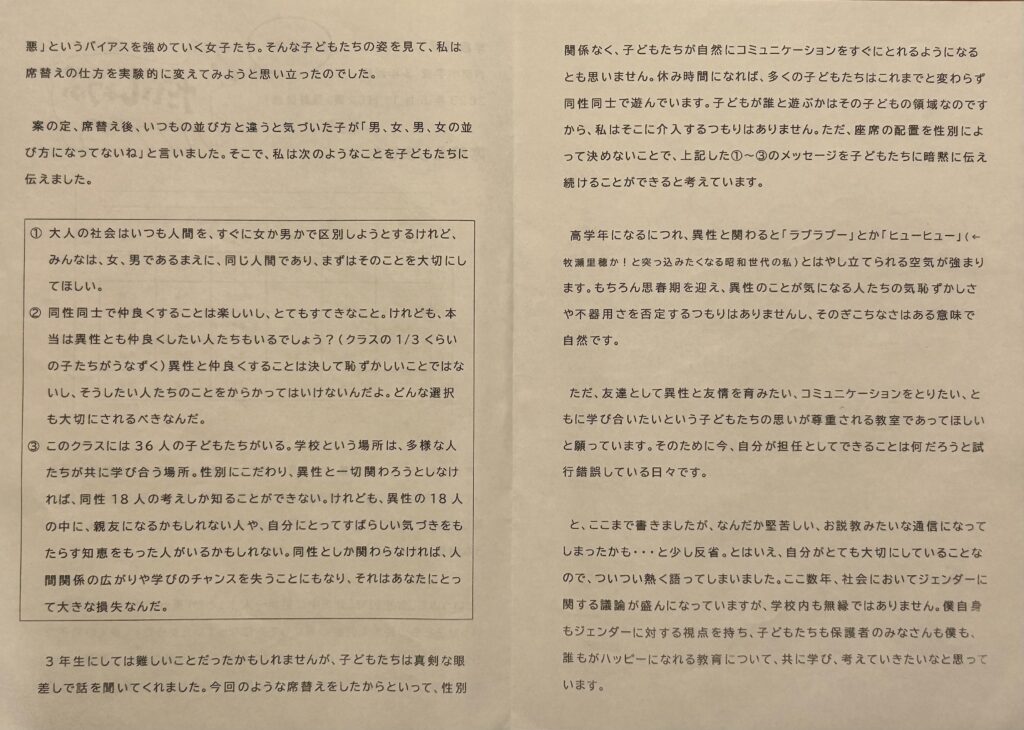

また、座席の並び方や2列に並ぶときの順番にも「隠れたカリキュラム」があります。男女がペアになるように座席を並べたり、2列に並ぶときは性別ごとに背の順で並んだりしますよね。ここにも人間を性別で区別する考え方があると思います。

—— 学校に入学する前から、家庭や社会からすでに何らかの影響を受けているのでしょうか。

そうですね。幼稚園や保育園でも、子どもたちにジェンダーを意識させるような仕組みがあると思います。例えば、先生が幼児一人ひとりのトレードマークを決めて、幼児の持ち物にそのマークを付けておくのは幼稚園や保育園では一般的で、まだ文字を読めない幼児にとってはそのマークが名前の代わりになるわけです。

その取り組み自体は問題ないと思います。ただ、シールの割り振りがジェンダーバイアスを強化しているケースが多い。女の子であればうさぎやいちごのマーク、男の子であれば飛行機やカブトムシのマークという感じです。

今の社会で生きていたら、幼稚園や学校でジェンダーバイアスを植え付けようとしていなくても、女の子らしさや男の子らしさを意識させるような力が働いているように思います。本当に“その子らしさ”を大切にしたいのであれば、社会がどのように子どもたちをジェンダー化するのかアンテナを立て、そのメカニズムを熟知した上で、あえてニュートラルな関わりをしたり、仕組みをつくっていったりする必要があるのではないでしょうか。

権力をもった人の存在が、場に大きな影響を与える

—— なぜ、学校の中でジェンダー規範が強くなってしまうのでしょうか。

「女性脳・男性脳」が、まだまだ根強く信じられているからだと思います。たとえば、女の子はもともと母性があり感受性が強く、男の子は生まれつき攻撃的で機械好きなのは、性別によって生まれつき脳の組成が異なるからであるというような説です。しかし、そのような考え方は、科学的根拠のない俗説であり、ニューロセクシズム(神経学的性差別)と呼ばれています。女らしさや男らしさを作り上げるものは、脳ではなく社会だという前提が、まず教員間で共有されていません。

だから、「女性脳・男性脳」を信じている教員たちは、女の子はピンクやプリンセスが好きで、男の子は電車や戦いごっこが好きなのは、本能的なものと信じて疑わず、不適切な子どもの言動に対しても、安易に「女の子だから・男の子だからそういうものだよね」と済ましてしまう。

「女性脳・男性脳」を信じてしまうと、男の子の他者に対する暴力的、権力的な関わり方に対して「男の子ってわんぱくだし、そういうものだよね」で簡単に済ませてしまったり、女の子が自分の本当の感情を押し殺して“いい子”に振舞っているだけなのに、本音に気づくこともなく、その姿を『おしとやかで女の子らしい』とほめたり、そんな女の子をやんちゃな男子のお世話係にあてがってしまいます。

—— 大人の考え方や関わり方も、影響しているのでしょうか。

学校の中では、教員だけではなく管理職も含めて、みんなが自覚せずともジェンダー規範を強めている側面があるように思います。

「権力とは状況の定義権である」

臨床心理士の信田さよ子さんは、フランスの哲学者であるフーコーの言説を引用してそう述べています。その状況において、何が正しくて何が正しくないかを定義する力を権力だとすると、教員も権力を持っている存在だと言えます。どんなに気をつけていても、教員は権力から逃れることはできません。なので、教員がジェンダーに対して無自覚なままでいると、子どもたちのジェンダー規範やジェンダーバイアスを強化してしまうのです。

その構造は、教員と子どもの関係だけではなく、管理職と教員の関係にも当てはまります。例えば、「高学年は男性教員、低学年は女性教員が担任をする」という暗黙のルールがある小学校もあります。

「高学年は仕事量が多いから、子育てをしている女性教員には負担が大きい」「女性教員はきめ細かい指導ができるから低学年がいい」など、一見すると善意だと受け取られるような考えが、ジェンダー規範を強化してしまっている。また、校長や副校長といった管理職に就く人は依然として男性が多いですし、PTA会長を依頼するときは、父親に声をかけることが慣習になっている。そこにも偏りを感じます。

子どもの言動をきっかけに、クラスで“性”と向き合う

—— 星野さんは、子どもたちと関わる際に気をつけていることはありますか?

ジェンダー規範は、先生の言葉遣いや振る舞いの積み重ねで構築されます。なので、僕はあえてジェンダー規範を崩すような関わりをするようにしています。男の先生として期待されている言動を、ちょっと裏切ってみることもある。子どもたちの言動がジェンダー規範にとらわれていると感じたときには、丁寧に説明したり僕自身の考えを伝えたりするようにしています。

以前、運動会の踊りで使う扇の色を子どもたちがそれぞれ選ぶ場面がありました。ただ、そのときに「女の子はピンク、男の子は青である必要はなくて、自分がすきな色を自由に選べばいいんだよ」と言うだけでは、子どもたちの中のジェンダー規範をゆるがすことは難しいと思います。

なので、「ピンクが女の子の色になったのは、ここ最近のことで、アメリカの百貨店の販売戦略の影響からなんだよ※」という話を子どもたちにしたことがあります。それぞれの性別に紐付く色のイメージは、実は社会の中で恣意的につくられてきたものだということを子どもたちに伝える必要があると思ったからです。

すると、結果的に男の子はピンク、女の子は青を選ぶ子が多くなってしまいました。これも教員の権力ゆえですよね。このように、子どもたちは教員の影響を、どうしても大きく受けてしまうので、伝え方は模索しつつも、やはり「自由でいいんだよ」と伝えるだけでは不十分だと感じています。「ジェンダー規範は社会的に構築されてきたものだ」ということを、子どもたちにわかるようなかたちで伝えていきたいですね。

—— ジェンダー規範をなくしていくことで、子どもたちにどのような影響があるのでしょうか。

性別による思い込みを手放していく過程で教員が適切に介入することで、一人ひとりをエンパワーしていけると思っています。あるエピソードを紹介しますね。

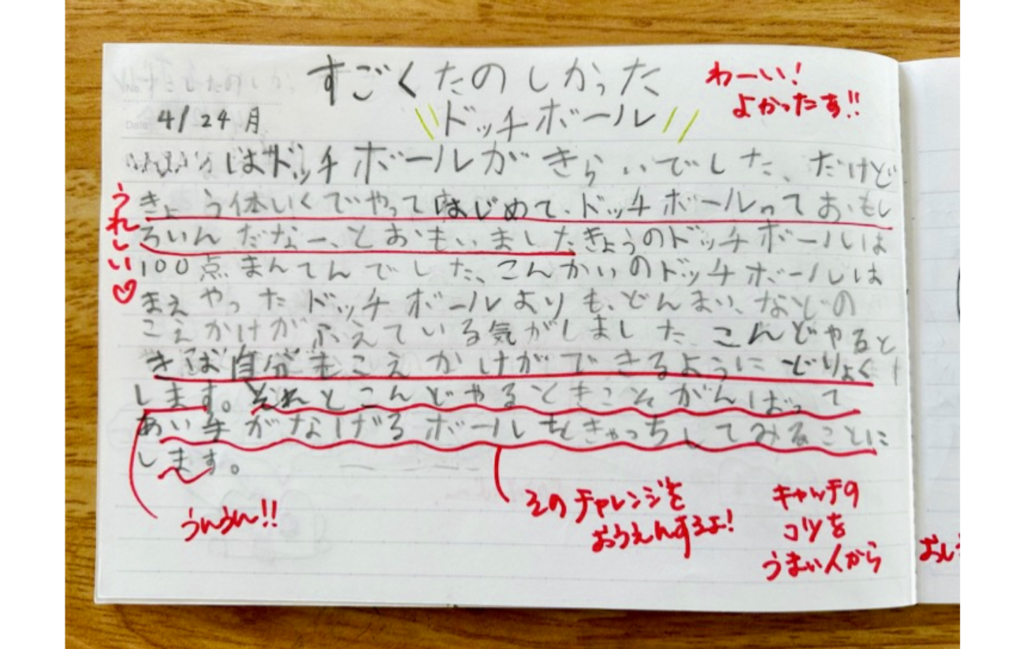

以前、体育の授業でドッヂボールをやったときに、女の子から「つまんない」という声があがりました。男の子がボールを独占しがちで、活躍するのも男の子が中心だったからです。

この状況に対して、子どもたちの問題は子どもたちが解決するからと、教員が一切介入しなければ、「みんなが楽しめなくてもいい。強い人だけが活躍できればいい」という弱肉強食を肯定するような文化がまかり通るのを看過することになってしまいます。だからと言って、「男の子だけがボールを独占するからドッヂボールはやらない」と判断するのも、僕は違うなと思っています。

ドッヂボールが嫌だと感じる子どもたちの気持ちに寄り添いつつ、どうすればみんなが楽しめるのかを話し合いました。体の大きさはみんな違うし、ボールを投げることが得意な子もいれば苦手な子もいる。授業ではそう話した上で、「みんながドッヂボールを楽しめるようにするにはどうしたらいいだろう?」と子どもたちに問いかけました。するといろんな意見が出て、最終的には「全員が最低1回は投げられるように、ボールをお互いに譲り合おう」「相手チームを煽らない。とげとげ言葉を使わず、『ありがとう』や『ドンマイ』といった、ほかほか言葉を使おう」と決まりました。安心・安全な雰囲気の中で誰もが楽しめるドッヂボールを目指しました。

みんなが楽しめることを第一にしているので、授業でドッヂボールをするときには、勝敗はつけないことにしています。もし、ボールの譲り合いをせず、勝敗をつけるドッヂボールをしたいのであれば、休み時間にやりたい子どもたちだけでやればいいと伝えています。

ドッヂボールで投げる機会を得られた女の子たちは、「もっと上達したい」と思ったようで、「先生、もっとドッヂボールがうまくなりたいです!」と言ってきたので、その子たちと放課後にボール投げの練習を一緒にしました。そしたらどんどん上達するわけです。ある女の子は、その後ドッヂボールで感じたことを作文に書いていました。

「女の子は投げるのが苦手」そんな思い込みを教員がなくしていくことで、女の子や男の子という性別に関係なく、その子をエンパワーしていけるのではないかなと思います。

「らしさ」「ふつう」の囚われを越えるために

—— 1人の教員として、子どもたちとどう向き合っていくかを模索している方に向けて、アドバイスをいただけますか。

子どもたちと過ごす中で、必要だと思ったタイミングで違和感を伝えたり、みんなで話し合ったりしていけばいいのではないかなと思います。そうすると、子どもたちにもその課題に向き合う必然性を感じてもらえます。

学習指導要領に書かれているように、「⚪︎年生になったら、この内容を教える」という伝え方をしてしまうと、子どもがそのときに必要としている学びを保障できなくなる可能性もある。必要なタイミングを逃さないようにするためには、やはり教員が常にアンテナを立てておくことが大切だと思います。

以前、僕の学級で「男は女を守るものだ」という発言をした子がいました。そのときに、「女の子っていつも守られるほど弱い存在なんだろうか?」という話をしたことがあります。性別に関係なく、誰もが生きていたらつらくて助けてほしいときや守ってほしいことはありますよね。だから、お互いが助け合って生きていければいいのではないかなと。

このときに意識しているのは、“I”メッセージで伝えることです。発言した子どもを批判するのではなく、“私が”どう感じたのかを伝えるようにしています。

—— アンテナを立てるのも、なかなか難しそうですね。何か工夫できることはありますか?

子どもたちと一緒に考え、学んでいけばいいと思っています。特に小学校高学年や中学生、高校生になると、ジェンダーについてアンテナが立っている子どもは一定数いると思っています。なので、その子たちの力を借りたり、巻き込んでいくことが大切なんです。そもそも教員1人がアンテナを立ててすべてをキャッチするなんて難しいですよね。

子どもたちに、「教科書の表現や学校のシステムが今の時代に即しているのかをみんなで考えていきたいと思っているから、もし気づいたことがあったら教えてね」と伝えてもいいと思います。高学年の子どもたちには、ちょっといたずらっぽく「炎上案件があったら教えてください」と言ってみるのも一つ(笑)。そうやって投げかけることで、子どもたちはいろんな気づきを伝えてくれると思います。

—— 最後に、星野さんの根底にある思いを教えてください。

いわゆる「男らしい」男の子でなかった僕は小学生のころから、学校が押しつけてくる「らしさ」や「ふつう」に対して、しんどさや生きづらさを感じていました。運動会では性別で種目が決められ、女子はチアダンス、男子は上半身裸で騎馬戦や組体操をさせられました。嫌だという声も上げられない状態で、「ふつうって何だよ」と思い続けていました。学校や社会が押し付けてくる「らしさ」や「ふつう」がとても辛かった。そんな僕にとって「隠れたカリキュラム」を意識した実践は、目の前の子どもたちだけでなく、かつての自分を救う営みでもあるんです。

参考:上半身裸の騎馬戦という「地獄」に苦しんだ僕は、教師になった

僕は子どもたちに、ジェンダー規範に縛られず、自分らしく生きてほしいと願っています。しかしそのためには、教員が「あなたらしく、自由に!」とただ言うだけでは不十分で、子どもたちにジェンダーに関する知識を伝え、体験を通じてエンパワーしたり、学校の中の仕組みを見直し、変えたりする必要があります。「隠れたカリキュラム」を意識した実践は、それを公教育という場で実現するためのものです。

たとえば、子どもたちの気になる発言に対して立ち止まり、みんなでざっくばらんに話し合ってみたり、教材が性別役割分担や、異性愛規範(セックスや恋愛、結婚は男女間で行うべきものであるという規範やバイアス)、性別二元論を強化していないか見直してみたり、「ふつう」と思われている学校内のジェンダー規範に対し問題提起をして校則について考え合ってみたり、教員自身が日頃感じているジェンダーに関する生きづらさを子どもたちに率直に開示してみたり、「隠れたカリキュラム」を意識した実践の糸口は、日常生活の文脈の中にたくさんあるはずです。

僕自身、子どもにジェンダーをどう教えたらいいのか、自分がジェンダーの固定観念にとらわれた発言をしていないだろうかと、日々葛藤しながら実践をしていますが、「隠れたカリキュラム」を意識した実践を通じ、ジェンダーについて考えることは、自分自身を新たに発見し、他者に対する理解をより深めることにもつながっているように感じています。自分や他者の多様な側面を発見し続けることが楽しいんです。教員である前に、一人の人間として「らしさ」や「ふつう」に囚われることのない、しなやかな自分でありたいと思っています。

最新記事やイベント情報が届くメールニュースに登録してみませんか?

-

建石尚子