学校をもっとよくするWebメディア

教室だけではなく、“学校全体”がインクルーシブな環境でないといけない。

そんな思いを胸に、特別支援学級の担任と特別支援教育コーディネーターを担う山中祐介さん。演劇的手法を取り入れた授業や、教職員同士のゆるやかな対話、雑談の時間に込めた思いとは?

日々の試行錯誤と、山中さんが思い描く学校のあり方を聞きました。

今までのやり方では通用しない。授業を変えるきっかけに

——— 山中さんは特別支援学級の担任をされているのですね。これまでも、特別支援学級を担当することが多かったのでしょうか?

今の学校では特別支援学級を受け持つのは初めてなのですが、初任校では合わせて3年間担任をさせてもらいました。なので、また戻ってきた感じですね。通常学級と支援学級を行ったり来たりしています。また、今年度は特別支援教育コーディネーターも担当しています。

※特別支援教育コーディネーター:校内外の関係者と連携調整し、校内委員会・研修運営や保護者の窓口を担い、学校全体でインクルーシブな支援体制を構築する役割

(参考:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1298211.htm)

——— 通常学級では、どのような取り組みをしていたのでしょうか?

今まで担任してきたクラスで、集団・一斉指導の枠組みの中では、かなりの難しさを抱えてしまう子たちとたくさん出会ってきました。

文章だけでは教材の内容を理解することが難しかったり、とにかく動きたくてずっと椅子に座っていられなかったり、言葉よりも絵で表現する方が得意だったり、自信がなくて人前でのチャレンジを極端に避けたり…。何か失敗すると教室を飛び出してしまったり、間違えたときにノートやプリントをくしゃくしゃにして破いてしまう子もいました。きっと、どんな教室にも似た子たちがいるのだと思います。そういった子どもたちを、自分の指導や支援でなんとかしていきたいと思いながら担任をしてきたのですが、教室の中で困ってしまう子たちには、毎年のように出会います。

だんだんと「その子たちをクラスに合わせて変えようとしたり、適応させようとしたりするのではなく、そもそも誰かがこぼれ落ちてしまう自分の授業や教室の在り方を見直さないといけないのでは…」と感じるようになりました。

教室は、どんな子にとっても自分の居場所だと感じられる空間であってほしい。お互いのありのままの姿を出し合いながら、自然に対等な関係を築いていってほしい。そんな風に、毎年悩みながら試行錯誤を重ねてきました。

演劇的手法で見えた、子どもたちの新しい表情

——— どのような工夫をされたのでしょうか?

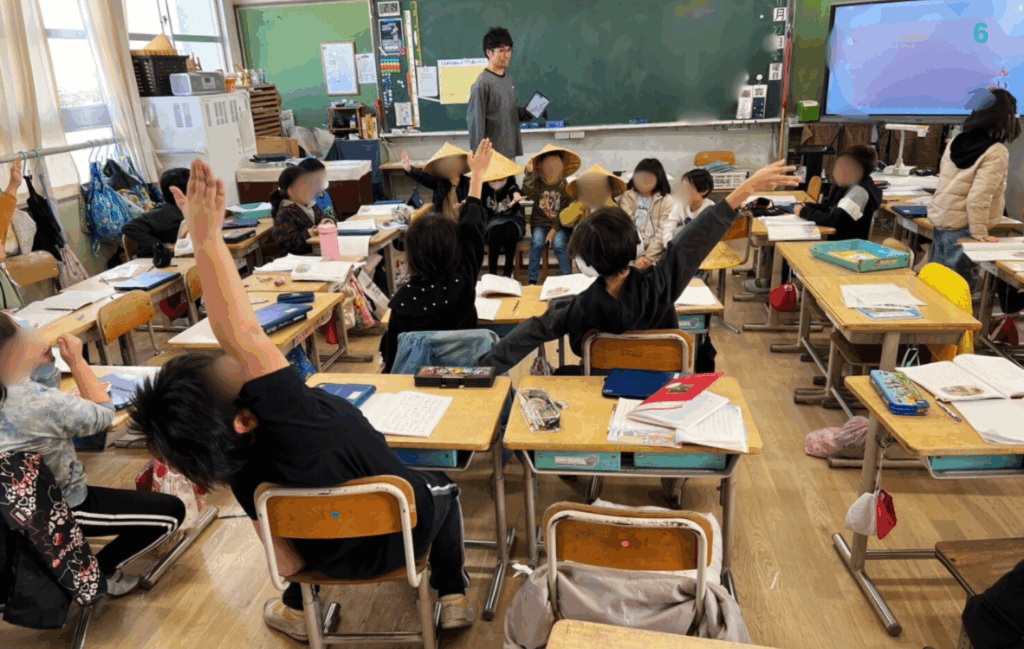

一つの大きな転機になったのは、「演劇的手法」を授業に取り入れたことです。例えば、国語の授業では文章をただ読むのではなく、書かれていることをみんなで演じてみるんです。物語文では、文章を一つずつたどりながら、登場人物になって、実際に声を出したり動いたりすることで、文章だけでは伝わりにくいことがぐっと実感できるようになるんですよね。

説明文では、50円玉の穴やモアイ像など題材になっている物や、時には筆者になったりもしました。そうして演じてみて、また文章に戻ってくると、今度は自分で一度「疑似体験」したこととして、すっと読めるようになっている。

何よりよかったのは、まずは動きたいタイプの子や、文字を読むことに難しさがある子が、いきいきと率先して動いてくれたことです。演じるとなると自然と体が動くし、声だけでなくジェスチャーで表現できたりする。そうやって「その子らしさ」が活きる場面を授業の中に用意できたのは、大きな意義があったと思っています。

国語の授業が、子どもが正解を考えたり、僕がもっていきたい方に誘導したりする時間ではなく、「みんなで一緒につくっていく時間」に変わっていった感じですね。

——— 「演劇的手法」を取り入れることが、インクルーシブな授業づくりにつながったのですね。

そうですね。演劇的手法のいいところは、表現の手段が一つに限られないところだと思います。声や動き、目線や立ち位置など、いろんな方法でその子なりの思いや考えを伝えることができる。

おもしろいのは、じっとしていたり、黙っていたりすることさえも、演技として成り立つところです。さらに、演じる側だけでなく、見ているだけの子も、その場面から感じとったことを文章の解釈に活かすことができるんです。だからこそ、これまで授業に入りづらかった子たちも、自分らしいやり方で参加できるようになったと感じています。

言語優位ではなかったり、読み書きが苦手な子がいたりしても、登場人物になりきって動いたり、他の子と一緒に役を演じることで、「授業にちゃんとコミットできている」という感覚を持てるようになる。それが、自信や安心感につながっていったと感じています。普段は書くことに抵抗感がある子も、演じてみた後はたくさん書けることもよくありました。

一斉授業のなかで、能力の「高い」「低い」が不必要に可視化され、過度に強調されてしまうような構造ではなく、いろんな子が自然と混ざり合って関われる時間をつくる。演劇的手法で、みんなが楽しく学べるインクルーシブな授業に少しだけ近づけたと感じました。

「話す」「聞く」で、自分たちをチューニングする

——— 国語の授業以外では、インクルーシブな教室をつくっていくためにやっていたことはありますか?

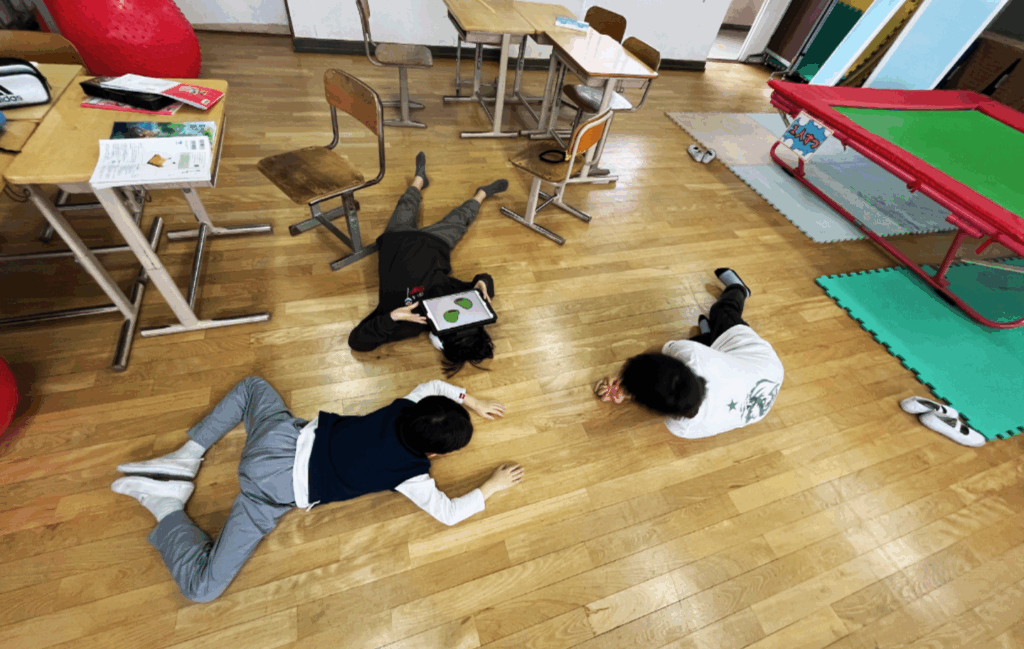

毎朝、「朝のサークルタイム」の時間を設けていました。多くの教室で朝の会が行われていると思うのですが、この時間を車座になって行うんです。座席配置をコの字型にしていたので、真ん中のスペースにみんなで集まってお互いの顔が見えるようにサークルになって座ります。

そして、その日楽しみな授業や昨日嬉しかったことを発表したり、タブレットで作っているアニメーションを紹介したりと、話したいことがある人たちが順番にそれを出し合います。温かい雰囲気の中でお互いの話を聞き合うような時間ですね。サークルタイムは、ただ発表するだけではなく、みんなでその日の自分たちをクラスのコミュニティにチューニングするような役割もありました。

無理に元気になって一日を始めるのではなく、その時々の自分たちの状態を受け止め合って、その日をスタートすることにつながったと思います。教室に入ることに勇気がいるような子も、「朝のサークルタイムに参加したい」と思ってくれたようで。自分のタイミングで教室に入ってきていましたね。

——— そこから、なぜ特別支援教育コーディネーターをされることに?

ある保護者の方が「来年度も合理的配慮をしてもらえる先生に担任をしてほしい」と、思いをこぼされたことがあったんです。つまりそれは、「担任によって合理的配慮がなされるかどうかが変わる」「学校とは対話できない」と保護者の方に感じさせてしまっているということです。

同時にこれは、多くの保護者の方が悩まれていることだとも感じています。法律で義務付けられている合理的配慮の提供は担任や学校の考え方次第…。そんな風に思わせてしまう学校でいいのだろうか…と危機感を覚えるようになりました。

そして、クラスの子どもたちがいま居心地よく過ごせていても、場合によっては、次の年に苦しむことがあるかもしれない。そうだとしたら、自分がやってきたことは本当に正しいと言えるのだろうかと疑問を持つようになりました。

教室だけではなく、“学校全体”がインクルーシブな環境でないといけない。みんなにとって過ごしやすい学校のあり方を、先生たちと一緒に考えていきたい。そう思って、校長先生にお願いして、特別支援教育コーディネーターを担当させてもらうことになりました。

※ 合理的配慮:障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの

(参考:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325887.htm)

“少し立ち止まる時間”を、職員室に

——— インクルーシブな学校をつくっていくために、どのようなことをしているのでしょうか?

インクルーシブな学校づくりを進めるためには、まずは、職員がお互いに持っている多様性を認識して尊重し合い、対話できる関係性を築くことが不可欠だと思っています。でも、職員室って、忙しくてゆっくり話す時間が取りづらいんですよね。なので、自主研修を開いたり職員室通信を作成して発行したりして、先生たちが少し立ち止まって考えられる時間をつくっていけたらいいなと思っているんです。

管理職からの許可はもらっているものの、自主研修と職員室通信の発行は何かの役職や校務分掌でやっているわけではなく、自分が勝手にやっているだけなので趣味に近い部分もあるかもしれません(笑)

——— どのような内容なのでしょう?

自主研修は月1回開催しています。昨年度は、音読講座をしたりインクルーシブ教育について考えたりしました。今年度は勤務校の先生方に講師になってもらって、学級開きの工夫をシェアしたり、「差別」ついて考えたり、本を持ち寄って語るブックサークルをしたりしています。また、自主研修の中では、雑談できる機会を大切にしています。雑談だからこそ本音が出たり、お互いの教育観やその背景を知るきっかけになったりもしています。

雑談というと軽く見られがちですが、実はすごく大切なことだと思っているんです。職場での会話って、何か目的があってされることが多いと思います。何かを達成したり解決するために同僚と話し合ったりすることは、もちろん大切なことです。

けれど、それだけだとやっぱりさみしい。学校の中では、子どもにも大人にも、もっと“何でもない時間”が大切にされてもいいと思っているんです。会話することそのものが目的の雑談は、お互いの立場をゆるめることができ、何者でもない自分も認めてもらえるような「存在承認」でもある気がしています。

職員室通信では、新しく来た先生に自己紹介をしてもらったり、若手の先生に今年頑張りたいことを紹介してもらったり、校内研修・自主研修のレポートを書いたりしています。あとは、普段声が届きにくい立場の職員さんの思いを拾って紹介することもあります。

どんな内容にしていくかはまだまだ模索中ですが、先生方の日々の奮闘や、立場に関係なく誰の声も大切にされる空気が、職員室通信を通して伝わるといいなと思っています。

——— 職員室の人間関係について、大切にしていることはありますか?

会議では先生同士で教育観がぶつかることもありますが、相手が「どんなことに関心があるのか」「どんな経験を経て今に至るのか」など、その人の背景は意外と知らないことがあります。

でも、雑談を通していろんな話をしていくと、その先生が大切にしていることがじんわりと浮かび上がってくる。それだけでも、お互いに少し優しくなれる気がするんです。

職員同士がお互いの多様性を受け止め、理解し合えるような関係をつくっていく。それが、建設的な議論ができる土台になり、巡り巡って子どもにも大人にもインクルーシブな学校づくりにつながっていくと思っています。

続けることで、学校を耕していく

——— 最後に、これからやっていきたいことを教えてください。

新しいことを始めたいというより、まずは、今やっていることをちゃんと続けていきたいと思ってます。職員室通信も自主研修も、続けてみないと見えてこない景色があると感じています。

僕自身、数年経てば今の学校を離れることになると思うんですけど、僕と同じことを誰かに引き継いでもらう必要はないと思っています。むしろ、それぞれが「自分が大切にしたいこと」を持ち寄って、場が育っていく。「こういうこと、やってみようかな」が気兼ねなくできるようになる。そんな文化ができていったらいいなと思っています。自分が今やっていることは、そのための土壌づくりですかね。

最近は、「困っている誰か一人にとってでも、ヒントや支援になっていたらいいな」と思いながらやっています。パワフルなリーダーシップをもって引っ張っていくというより、「ちょっとがんばってみようかな」と自然と思ってもらえるような空気があること。それが一番大切なのかもしれないですね。

残業代が出ない長時間勤務をはじめとした、公立学校の教員に課せられた過酷な労働条件が、日本の教育が直面する喫緊の課題として、今まさに大きな転換点を迎えています。2024年8月の中央教育審議会(中教審)の答申を受け、教員の処遇を抜本的に改善するため、給与に一律で上乗せされる「教職調整額」を現行の4%から10%に段階的に引き上げることを柱とする改正給特法が、2025年6月11日に可決・成立しました。

この法改正は、教員の長時間労働が授業の質の低下や心身の健康問題、さらには深刻な教員不足を引き起こしているという危機感の表れです。しかし、この処遇改善に対しても、現場の教員や専門家から「問題の根本解決にはならない」との批判も根強く、議論は続いています。

この記事では、そもそもなぜ教員に残業代が出ないのか、その根拠となる「給特法」の歴史的背景と構造を振り返ります。その上で、最新のデータで見る教員の過酷な勤務実態、司法が警鐘を鳴らした様々な判決結果、そして成立した改正法を巡る様々な論点を深く掘り下げ、日本の教育の未来を左右するこの問題の全体像を分かりやすく解説します。

なぜ教員には残業代が出ないのか?

教員に残業代が出ないことを決めた法律、給特法

なぜ公立学校教員に残業代が支給されないのでしょうか。その法的根拠は、1971年に制定された法律、いわゆる「給特法(*1)」にあります。

給特法は、教員に対し、給料月額の4%を「教職調整額」として支給する(3条1項)代わりに、時間外勤務手当と休日勤務手当を支給しない(3条2項)と規定しています。

そして、あくまで例外的に教員に時間外勤務をさせる場合があると6条で示し、その具体例を政令(*2)で定めています。

では、具体例とはどのようなものでしょうか。政令は、時間外勤務に「臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限る」と条件を付け、

- 校外実習その他生徒の実習に関する業務

- 修学旅行その他学校の行事に関する業務

- 職員会議に関する業務

- 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

という、4種類の業務(いわゆる超勤4項目)に絞って時間外勤務を命じることを認めています。

*1 「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」

*2 「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」

引用「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(e-gov,2025年7月14日参照)より

引用「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」e-gov,2025年7月14日参照)より

給特法ができた経緯

① 戦後すぐから議論が始まる

一般公務員には、残業時間に応じて時間外勤務手当が支給されるのに、なぜ給特法は、公立学校の教員には残業代を支給しないと明記しているのでしょうか。その背景には、教員の勤務時間を厳密に管理するのが難しいという特殊性があります。つまり、教員は子供の「人格の完成」を目指す教育を職務とするため、日々変化する子供に向き合う上で自主性、創造性が求められ、どこまでが業務でどこからが自主的な行為なのが線引きが難しいためです。

教員の特殊な勤務環境に対し、どのような給与体系で報いるべきかという問題は、戦後間もない頃から長きに渡って議論の対象となってきました。

文部科学省がまとめた資料(*)によると、例えば早くも1948年の給与制度改革で、教員は特殊な勤務体系で長時間労働が多いとして、給与を一般公務員より1割ほど高くすること、そして超過勤務手当を支給しない代わりに、原則として超過勤務を命じないことが決められています。

* 「昭和46年給特法制定の背景及び制定までの経緯について」(文科省,2025年7月14日参照)

引用「給特法に規定する仕組みの考え方 ~給特法の制定経緯から~」(文科省,2018年10月15日,2025年7月14日参照)より

② 社会問題化し、給特法の成立へ

公立学校の教員に残業代を支給しないと定めた給特法は、一見教員に対して不利なようにもみえます。しかし、歴史的経緯を見ると、給特法は本来、教員の待遇を改善するために制定された法律だと分かります。給特法の現在の姿を検討する前に、制定当時(1971年)に国が想定した本来の趣旨を確認してみましょう。

戦後、勤務環境の特殊性から、教員の給与が一般公務員より引き上げられた一方で、1960年代に入ると教育現場で教員の超過勤務がより目立つようになりました。また、一般の公務員の給与体系は年々改定され、教員との給与差は少なくなっていきました。このため、1960年代には教員が超過勤務手当の支払いを求める行政訴訟が全国で多発し、「超勤問題」として社会の注目を浴びました。文部省(当時)は、人材確保のため教員の待遇を改善する必要にも迫られ、超過勤務の実態調査に乗り出しました。この調査結果を踏まえ、国会で様々な議論を経て、1971年に給特法が制定されました。

引用「教職調整額の経緯等について」(文科省,2025年7月14日参照)より

③ 給特法制定当時の状況

それでは、給特法が制定された当時、教員はどのような環境下で働き、給特法の制定によって、どのくらい待遇が改善したのでしょうか。

給特法は、文部省(当時)が1966年度に全国の教員の勤務状況を1年かけて調査した結果を踏まえ、1971年に制定されました。調査結果によると、当時、全国の教員の超過勤務時間は平均で月間8時間ほどだったため、給特法は毎月8時間の残業代に相当する金額として、給与月額の4%を「教職調整額」として支給することを定めました。

同時に、給特法は「教職調整額」の支給を定める代わりに教員には時間外勤務手当を支給しないこと、そしてそもそも、教員に原則として時間外勤務を命じないこと、命じる場合は、①生徒の実習に関する業務、②学校行事に関する業務、③教職員会議に関する業務、④非常災害等のやむを得ない場合(いわゆる超勤4項目)に限ると定めています。

そして、重要なことですが、給特法に定められた「教職調整額」は、制定当時の割合(4%)から50年以上もの間、一度も変更されていませんでした。2025年に行われた法改正は、半世紀という長い時を経た一歩だったと言えるでしょう。

現在の教員の「働き方」と合ってる?

最新データから見る勤務実態

かつて教員の待遇を改善し、人材を確保するために1971年に制定された給特法。制定に向けて国が実態調査を行った1966年度当時、全国の教員の超過勤務時間は平均で月間8時間ほどでした。それでは制定から50年以上が過ぎた今、教員の勤務実態はどうなっているのでしょうか。改めて、今なお給特法が十分に教員の待遇を保障できているかみてみましょう。

文部科学省が2022年度に行った最新の「教員勤務実態調査」によると、「教諭」の1日当たりの平均在校時間は、平日で小学校が10時間45分、中学校が11時間1分に達します。土日で小学校が36分、中学校が2時間18分でした。正規の勤務時間が7時間45分であることを考えると、毎日3時間以上の残業が常態化していることが分かります。前回2016年度の調査からはわずかに減少したものの、依然として極めて長い時間です。

また、同調査の週当たり総在校時間から月の時間外勤務を計算すると、国のガイドラインである「月45時間」を超える教員は小学校で64.5%、中学校で77.1%に上ります。さらに、「過労死ライン」とされる「月80時間」を超える教員も小学校で14.2%、中学校で36.6%存在するなど、給特法制定時の「月8時間」から時間外勤務が大幅に増えていることが分かります。

参考「教員勤務実態調査(令和4年度)集計【確定値】 ~勤務時間の時系列変化~」(文科省,2025年7月14日参照)より

参考「1日あたりの勤務時間数は減少するも、平均在校時間は依然として10時間以上」(独立行政法人 労働政策研究・研修機構,2023年8月,2025年7月14日参照)

海外との比較

諸外国と比べても、日本の小中学校の教員の労働時間は際立って長いのが実情です。

OECD加盟国等48か国・地域が参加した調査「TALIS 2018」によると、2018年の日本の教員の1週間当たりの仕事時間は、小学校54.4時間、中学校56.0時間。参加国平均(中学校)の38.3時間を大幅に上回り、参加国の中で最長でした。

しかし、この調査で注目すべきは、その時間の「使い方」です。日本の教員の授業時間(中学校で18.0時間)は、実は参加国平均(20.3時間)よりも短いのです。では、なぜ総労働時間が最長になるのでしょうか。

その理由は、授業以外の業務負担の重さにあります。特に、部活動などの「課外活動の指導」に費やす時間は、日本の中学校教員は週平均7.5時間と、参加国平均(1.9時間)の約4倍に達します。また、報告書作成などの「一般的な事務業務」も、参加国平均の2倍以上の時間を費やしています。

その一方で、職能開発に充てる時間は日本は参加国平均(2.0時間)の半分以下(小学校0.7時間、中学校0.6時間)に過ぎず、「海外と比べ授業時間は少ないものの、課外活動や事務作業に時間がとられ、必要なスキルを身に付ける時間も確保できない」という教育現場の現状が浮き彫りになっています。

引用「我が国の教員の現状と課題 – TALIS 2018結果より–」(文科省,2025年7月15日参照)より

参考「OECD国際教員指導環境調査(TALIS)」(国立教育政策研究所,2025年7月15日参照)より

「残業代が出ないこと」のもたらす歪み

司法からの警鐘

1971年に制定された給特法は、原則として教員に時間外勤務を命じてはいけないと定めているのに、なぜ現在、日本の教員の労働時間が過大になっているのでしょうか。その背景には、時間外の業務の多くが「教員の自発的行為」とみなされ、使用者である教育委員会の責任が問われにくいという構造的な問題があります。しかし近年、この「常識」に司法が切り込む動きが相次いでいます。

大きな転機となったのが、埼玉県の公立小学校の教員が残業代を求めた訴訟です。2021年10月のさいたま地裁判決では、原告の請求自体は棄却されたものの、判決文の最後に裁判官が異例の「付言」を加えました。その中で、「 給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないか」と明確に指摘し、「勤務実態に即した適正給与の支給のために、給特法を含めた給与体系の見直しなどを早急に進め 、教育現場の勤務環境の改善が図られることを切に望む」と、立法府に法改正を促したのです。

画期的な「宿泊学習」判決

さらに画期的だったのが、2025年3月に高松地裁で下された判決です。香川県の元中学校教員が、宿泊学習の引率中に十分な休憩時間が与えられなかったとして県を訴えた裁判で、裁判所は労働基準法違反を認定し、県に5万円の損害賠償を命じました。この判決は、教員の時間外労働をめぐる議論において、極めて重要な意味を持っています。

判決の核心は、「給特法があるから残業代は出ない」という大きな壁に対し、「休憩時間の付与」という労働基準法上の基本的なルールは給特法でも排除されない、という新たな法的解釈を示した点にあります。裁判所は、宿泊学習が学校長の具体的な計画の下で業務内容やスケジュールが厳格に管理されており、教員の自由な裁量の余地はないことから、これは給特法が想定する「自発的行為」ではなく、明確な「指揮命令下の労働」であると認定しました。その上で、労働基準法34条が定める休憩時間が確保されていなかったことを違法と判断したのです。

この判決は、たとえ給特法が存在しても、教員の全ての業務がその適用対象となるわけではないことを司法が明確に認めた点で、これまでの給特法の解釈に一石を投じるものとなりました。これまで「自主性」の名の下に曖昧にされてきた校外活動など、具体的な指揮命令が伴う業務について、今後は労働基準法に基づいた権利を主張できる可能性が出てきました。教員の長時間労働是正に向けた、大きな一歩となる判例です。

参考「判決文 2021年10月1日 さいたま地裁」(埼玉教員超勤訴訟・田中まさおのサイト,2025年7月15日参照)より

参考「「ブラック教職」是正の突破口か 公立教員の残業で賠償命令、労働弁護士はどう見る」(弁護士ドットコムニュース,2025年7月16日公開,2025年7月17日参照)より

参考「画期的?公立教員の長時間労働に「一石投じる判決」、浮き彫りになる給特法の矛盾」(東洋経済新報,2025年7月6日公開,2025年7月15日参照)より

「心の病」や「過労死」の一因にも

長年、「自主性」「自発性」が強調され、長時間勤務が常態化してきた教育現場では、教員の心身が蝕まれる深刻な事態が進行しています。その最も顕著なデータが、精神疾患による休職者の増加です。

文部科学省の最新調査によると、2023年度に精神疾患によって休職した公立学校の教職員数は 7,119人 に上り、 3年連続で過去最多を更新しました。在職者全体に占める割合も0.77%に達し、民間企業の平均(0.4%)を大きく上回っています。特に、経験の浅い20代、30代の若手教員の休職が目立っており、未来を担う人材が疲弊し、教壇を去らざるを得ない状況が深刻化しています。

| 年度 | 精神疾患による休職者数 | 在職者に占める割合 |

|---|---|---|

| 2019 | 5,478人 | 0.59% |

| 2020 | 5,203人 | 0.57% |

| 2021 | 5,897人 | 0.64% |

| 2022 | 6,539人 | 0.71% |

| 2023 | 7,119人 | 0.77% |

悲しいことですが、過労死に至る教員が多いことにも目を向けなければなりません。毎日新聞が2018年に調べたところ、2016年度までの10年間で過労死した公立学校の教職員は63人に上りました。過労から自殺に至るケースも多く、近年、過労が原因で自殺した教員の遺族が、自治体などに損害賠償を求める行政訴訟が相次いでいます。最近では2017年に自殺した茨城県古河市の遺族が「自殺は長時間労働や連続勤務に対して学校長が安全配慮義務に違反したことが原因」として水戸地裁下妻支部に提訴し、2025年1月、市が7000万円の賠償金を支払うことで和解しています。

引用・参考「令和5年度 公立学校教職員の人事行政状況調査について(概要)」(文科省,2025年7月15日参照)より

参考「公立校、10年で63人 専門家『氷山の一角』」(毎日新聞,2018年4月21日公開,2022年7月27日参照 ※現在非公開)より

参考「月120時間超残業の教諭自殺 地裁、県と町に賠償命令」(朝日新聞デジタル,2019年7月10日公開,2022年7月27日参照)より

最新の動向・議論

2025年給特法改正とその内容

教員の働き方を巡る状況を受け、国もついに抜本的な制度改正に向けて大きく動き出しました。2024年8月の中央教育審議会の答申を受け、政府が国会に提出していた改正法案が、2025年6月11日に可決・成立したのです。

改正法が掲げた改革の柱は、 ①教師の処遇改善、②学校における働き方改革の一層の促進、③学校の指導・運営体制の充実 を「三位一体」で進めるというものです。

教師の処遇改善

最大の焦点である①の教師の処遇改善では、教職調整額が給料月額の4%から10%まで段階的に引き上げられることが決まりました。時間外勤務手当の代替として長年据え置かれてきた額が、教員の高度専門職としての責務に見合う水準へと見直されます(ただし幼稚園教諭はすでに処遇改善が行われているため対象外)。また、校務の内容に応じて「義務教育等教員特別手当」を支給する仕組みが整備され、学級担任など困難性の高い業務には加算が想定されています。あわせて、指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しないことも新たに規定されました。

学校における働き方改革

②の「働き方改革の一層の促進」については、国・地方教育委員会・各学校の三者に義務や必要な措置が明示されています。

まず国に対して、教職員の業務量の管理や健康確保措置の実施に関する基本的な方針を定めるとともに、地方自治体や学校の取り組みを支援する責務が明記されました。その中には、勤務終了から翌日の始業までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」の導入や定着に向けた必要な支援も含まれており、学校現場での具体的な取り組みが促進されることが期待されています。

次に、地方教育委員会には、各地域における教職員の勤務実態や業務の状況を把握し、それに基づいて業務量管理や健康確保措置を講じる「実施計画」を策定し、公表することが新たに義務付けられました。

そして、学校(管理職)には、日々のマネジメントの中で勤務時間の把握や業務配分の見直し、教職員の心身の健康に配慮した職場環境の整備などを通じて、業務の適正化と負担軽減を実現することが求められています。

学校の指導・運営体制の充実

③の学校の指導・運営体制の充実では、まず校内マネジメント強化のため、「主務教諭」の職が法令上位置づけられました。主務教諭は学校の教育活動に関して教職員間の総合的な調整を行う職で、2008年に設置された「主幹教諭」「指導教諭」とは別の職となります。

また、公立中学校における2026年度からの35人学級の実現が明記され、少人数教育の推進が行われます。さらに、スクールカウンセラーや学校運営協議会委員といった外部人材との連携を強化することも盛り込まれており、多様な専門性を活かした協働体制の構築が進められます。文科省は、これらの施策を通じて、「組織的な学校運営及び指導の促進」に繋がるとしています。

- 教師の処遇改善

- 教職調整額を給料月額の4%から10%まで段階的に引き上げ

- 学級担任等への手当を支給

- 学校における働き方改革の一層の促進:

- [国]業務量管理・健康確保措置に関する方針の策定と支援の責務を明記

- [国]勤務間インターバル導入・定着への支援

- [地方教育委員会]業務量管理や健康確保措置についての「実施計画」の策定・公表を義務付け

- [各学校]勤務時間管理・業務見直し・健康配慮が求められる

- 学校の指導・運営体制の充実:

- 主幹教諭等の中核的役職による校内マネジメントの強化

- 公立学校における35人学級の実現

- スクールカウンセラーや学校運営協議会委員など外部人材との連携強化

参考・引用「「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議において可決され、成立しました」(文科省,2025年6月11日公開,2025年7月18日参照)より

参考「教師を取り巻く環境整備について(学校における働き方改革、指導・運営体制の充実、教師の処遇改善)」(文科省,20025年7月18日参照)より

改正内容への批判と課題

「教員の働き方改革」は進むのか

上記のように改正された給特法ですが、この中の「教職調整額の10%への引き上げ」という決定に対しては、教育現場や専門家から強い懸念や批判の声が上がっています。日本教職員組合(日教組)や日本弁護士連合会(日弁連)などは、一貫してその問題点を指摘しています。

その批判の主張の核心は、「教職調整額をいくら引き上げても、残業代が支払われない限りいわゆる“定額働かせ放題”の構造は温存される」という点です。たとえば日弁連は「給特法の廃止を含む抜本的な見直し」を求めており、「調整額の引き上げは、むしろ長時間労働を追認し、固定化させる危険性がある」と警鐘を鳴らしています。

ただ、一方で「給特法の完全廃止にも慎重になるべきだ」と主張する声も挙がっています。教育研究家の妹尾昌俊さんは、労働基準法の完全適用によって、校長や教頭が教員の業務内容や時間の使い方にこれまで以上に細かく介入するようになる可能性を指摘しています。たとえば、「なぜそんなに時間がかかるのか」「その業務は必要なのか」といった問いかけが増え、教員の創意工夫や学級ごとの柔軟な対応が制限されるおそれがあると述べています。実際、働き方改革の中で「学級通信を全校でやめる」といった事例が多くあがっており、教員に裁量があることで実施されていた数々の取り組みが縮小してしまうのではないかと危惧しています。

学校現場では、児童生徒の多様な状況に応じた対応が求められるため、教員の裁量が重要です。妹尾さんは、教員の創意工夫や主体性を尊重しながら、過剰な管理に陥らないような制度設計について熟議するべきだと述べています。

参考「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の成立に対する書記長談話」(日本教職員組合, 2025年5月23日公開, 2025年7月17日参照)より

参考「教員の働き方に関する給特法の見直しについての会長声明」(日本弁護士連合会, 2024年2月1日公開, 2025年7月17日参照)より

参考「先生たちの残業は減るのか?給特法改正が衆院通過、修正案でも積み残された5つの課題」(東洋経済新報社,2025年5月22日公開,2025年7月24日参照)より

教員の労働時間把握は本当に不可能?

「教職調整額の増額ではなく残業代を支払う方法で対処すべき」という主張に対し、文部科学省や一部の政党は、「教員の仕事は創造的な側面が強く、どこまでが労働時間か明確に線引きできない」という立場をとっています。これは給特法が出来た際の考え方を踏襲したものであり、教員の自主性・創造性を守ることを重視しているとも言えます。

一方で、以前は公立と同様に残業代が出ない仕組みが採用されていた私立学校や国立学校(国立大学の附属学校など)の教職員は、既に労働基準法に基づき労働時間が管理され、時間外労働には残業代が支払われるようになっています。つまり現状は、公立学校の教員だけが「時間の把握ができない」ということになっており、その矛盾を指摘する声もあります。

また、労働安全衛生法において、業種を問わず全ての事業者(管理者)に労働者の労働時間を客観的な方法で把握する義務を課している点が挙げられます。労働時間把握の対象には裁量労働制が適用されている労働者も含まれており、「把握できない」という主張自体が、管理者の責務を放棄しているとの指摘もあります。文科省が2012年に発行した冊子にも「学校においても「労働安全衛生法」に基づき労働安全衛生管理体制の整備が求められています」と明記されており、それに照らすと、公立学校にも労働時間把握の義務があるのでは?という疑問も湧いてきます。

引用「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために」(文科省,2012年3月,2025年7月17日参照)

歪められる勤務時間

給特法改正によって「働き方改革の一層の促進」が掲げられ、勤務時間の適正な管理が求められる一方で、その実態が現場で歪められているという問題も浮上しています。神戸新聞の報道によると、兵庫県内の複数の中学教諭が、「過労死ライン」とされる月80時間を超える残業の記録を付けた際、管理職から過少に報告するよう指導を受けていたことが判明したのです。

これは、「学校における働き方改革の一層の促進」の根拠となるはずの労働時間が、上司からの圧力で事実とは異なる報告がされていることを示しています。このような不適切な労働時間管理は、教員の過酷な労働実態を隠蔽し、真の問題解決を阻害するものです。現場の長時間労働が続き、その実態が隠され続ける危険性があると言えるでしょう。

参考「教諭の残業時間、80時間より過少報告するよう指導 管理職が「過労死ライン」意識 兵庫で複数判明」(神戸新聞,2025年3月31日公開,2025年7月17日参照)

現場の教員にできること

法改正や地裁判決など、教員の労働環境の改善に向けた動きが少しずつ進んでいます。それでは、今まさに給特法のもとで日々働いている教員は、更なる改善のために何をすればよいでしょうか。

何より大切なのは、教育現場の実態を広く世論に伝えるため、まずは労働記録を付け、客観的なデータを残しておくことです。始業・終業時刻、休憩時間、行った業務内容などを日々記録することが、自らの労働実態を証明する最も強力な武器となります。

前述の「さいたま地裁判決」で、裁判官が「給特法は実情に合わない」という踏み込んだ付言をした背景には、原告の教員が毎日克明に勤務記録を付け、裁判資料として提出していたことが大きく影響しています。客観的なデータがあったからこそ、裁判所は過酷な労働環境を具体的に把握し、制度の問題点を指摘できたのです。

そして、改善のために声を上げ続けることも重要です。School Voice Project では、WEBアンケートサイト「フキダシ」で、学校現場で働く皆さんから様々な意見を募り、まとめたデータをサイト上で公開しています。活発な議論から社会に新たなうねりを生み出すべく、ぜひ皆さんのご協力をお願いいたします。

引用「さいたま地裁令和3年10月1日判決」(埼玉教員超勤訴訟・田中まさおのサイト,2022年7月24日参照)より

まとめ

今なお公立学校教員に残業代が支給されない現状は、1971年に制定された「給特法」に法的根拠があります。この法律は、月の平均残業が8時間程度だった1966年の実態調査に基づき、給料月額の4%を「教職調整額」として支給する代わりに時間外勤務手当を支払わないと定めたものです。

しかし、制定から半世紀以上が経過した現在、教員の労働環境は激変しました。2022年度の調査では、教員の時間外勤務は「過労死ライン」とされる「月80時間」を超える教員が小学校で14.2%、中学校で36.6%存在するなど、給特法は時代の実情にそぐわないものとなっています。その結果、精神疾患による休職者数は過去最多を更新し続け(2023年度で7,119人)、教員志望者の減少などの深刻な人材不足も引き起こしています。

この危機に対し、司法は「給特法は実情に合わない」(さいたま地裁)と警鐘を鳴らし、休憩時間不付与を労基法違反と認める(高松地裁)など、変化の兆しを見せています。そして2025年6月、政府は教職調整額を段階的に10%まで引き上げる改正給特法を成立させました。

しかし、この改正は「“定額働かせ放題”の容認だ」と各所から強い批判が出ています。この間の議論は、給特法の本来の目的である教員の自主性・創造性の尊重と、近年過酷化している教員の労働環境の改善の間での揺らぎとも言えます。どちらをより優先するべきなのか、またはどちらも守れるような新たな制度設計は可能なのか。日本の学校教育は今、大きな岐路に立っていると言えるでしょう。

今回の法改正は「結果」ではなく「過程」です。教員の働き方の問題を解決していくためにはこの法改正もテコにしながら、むしろここから様々な施策を推進していくことが必要でしょう。School Voice Project は、今後も「教員不足をなくそう緊急アクション」などを通して、政治や行政の場への働きかけを続けています。

学校現場をより良くするためには、現場から声を上げ続ける必要があります。School Voice ProjectのWEBアンケートサイト「フキダシ」の活用などを通じ、力を合わせて日本の教育を明るくしていきましょう。

《教職員WEBアンケートサイトはこちら》

日本の学校では、初任者教員も新年度から学級担任や授業を一手に担うことが一般的となっています。早い段階から「一人前」として仕事を任せる仕組みと言える一方、現場へのスムーズな適応や精神的なサポートを求める声も高まっています。

今回のアンケートでは、初任者教員が直面している環境について、現場の実態を伺いました。また、若手教員にとって望ましい環境づくりについても、みなさんのご意見をいただいています。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年5月2日(金)〜2025年6月2日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :50件

アンケート結果

設問1 教員経験のない初任者は何人?

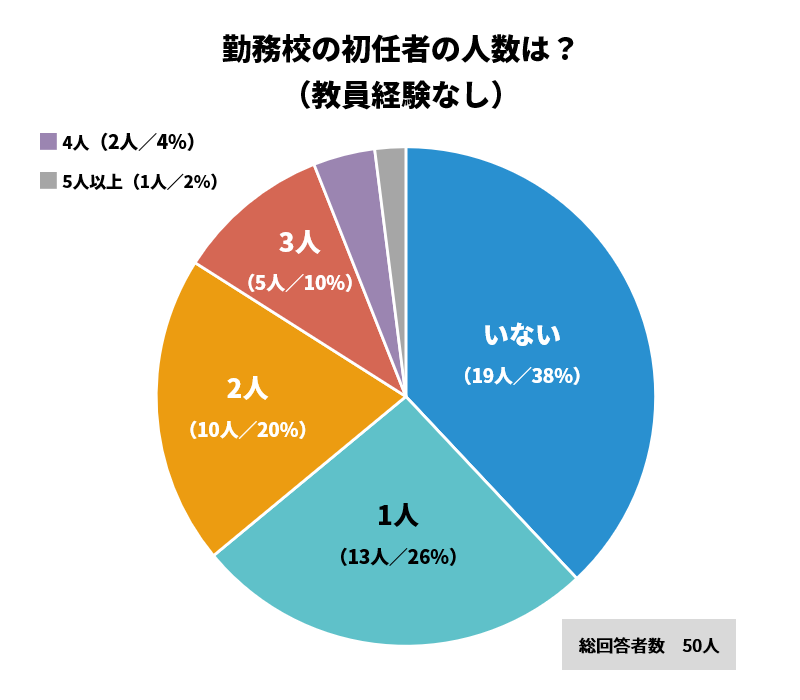

Q1. 今年度、あなたの勤務校には、教員としての勤務経験のない初任者は何人いますか。

(今回は正規採用のみをカウントしてください)

回答校の62%(31校)で教員経験のない初任者が在籍していました。最も多いのは1人配置の13校(26%)で、2人配置が10校(20%)、3人配置が5校(10%)と続きます。4人配置の学校が2校、5人以上配置の学校が1校ありました。1校あたりの平均は約1.2人でした。

初任者が4人配置の2校は小学校と高等学校で、いずれも在籍児童・生徒数が700名以上の比較的大規模な私立学校でした。一方、在籍児童・生徒数が51~100名の小規模な小学校/中学校でも5人の初任者が配置されているケースもありました。

校種別では、小学校で初任者の配置が比較的多い傾向が見られ(平均約1.5人)、中学校・高等学校では配置数にばらつきがある様子でした。

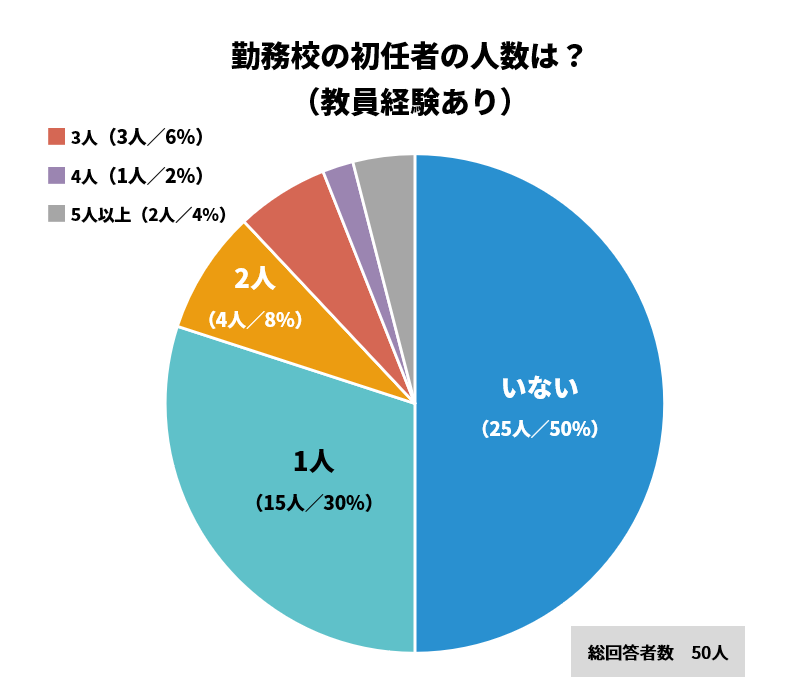

設問2 教員経験のある初任者は何人?

Q2. 今年度、あなたの勤務校には、教員としての勤務経験(非正規教員・他自治体での正規教員など)のある初任者は何人いますか。

(今回は正規採用のみをカウントしてください)

教員経験のある初任者については、25校(50%)で「0人」との回答でしたが、残りの50%の学校では経験のある初任者が配置されています。1人配置が15校(30%)と最も多く、2人配置が4校(8%)、3人配置が3校(6%)、4人配置が1校(2%)、5人以上配置が2校(4%)となっています。

また、1校あたりの平均は約0.9人となり、教員経験のない初任者と合わせると平均で約2.1人の初任者が各校に配置されていることが分かりました。

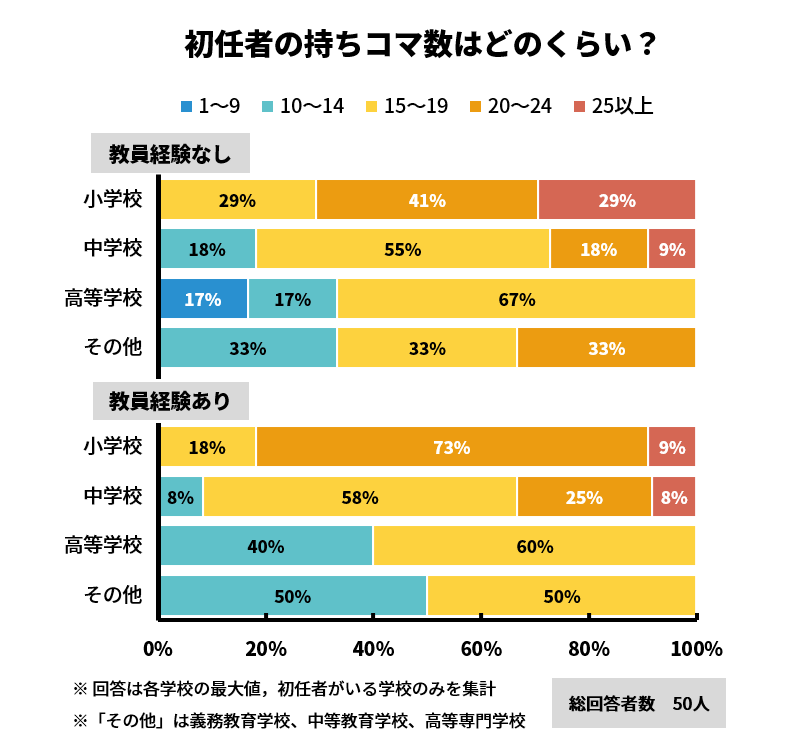

設問3 初任者の持ちコマ数は?

Q3. あなたの勤務校の初任者の持ちコマ数はどの程度ですか(授業・会議・研修などの時間を含む)。

※初任者の経験別に回答し、該当する初任者が複数いる場合には、最も多い方のコマ数をお答えください。

教員経験のない初任者の持ちコマ数は、「15〜19コマ」「20〜24コマ」の回答が多く見られました。小学校・中学校では、週25コマ以上を担当している初任者も一定数いました。

校種別の平均は小学校が22.3コマ、中学校が17.4コマ、高等学校が16.4コマ程度となっており、小学校・中学校・高等学校の順に初任者の担当コマ数が少なくなる傾向が見られました。

過去の調査(【教職員アンケート結果】教員の持ちコマ数、適正だと思いますか?)では、小学校の一般教員でも74%が20コマ以上を担当し、その多くが「充実した授業ができていない」と回答していることを考えると、初任者が同等のコマ数を担当することの負担の大きさが推察されます。

教員経験のある初任者については「20〜24コマ」「25コマ以上」の回答が多いですが、校種別の平均は小学校が22.0コマ、中学校が18.2コマ、高等学校が15.6コマ程度と、経験のない初任者と比べても大きな差はありませんでした。

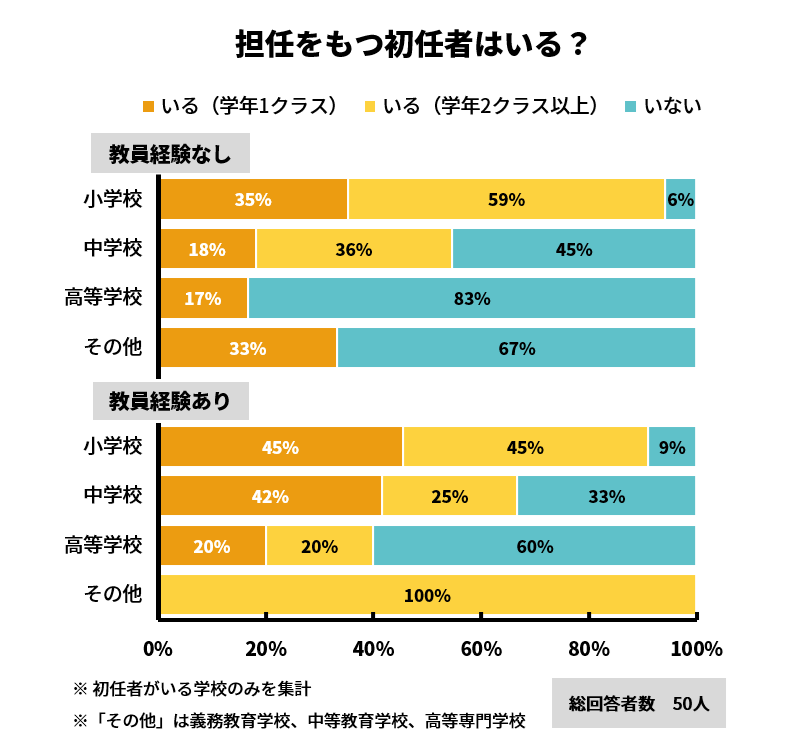

設問4 担任をもつ初任者はいる?

Q4. あなたの勤務校の初任者で、学級担任を担当している方はいますか。

※初任者の経験別に回答してください。

教員経験のない初任者でも、多くが学級担任を担当している現状が見られました。特に小学校では教員経験のあるなしにかかわらず9割以上の学校で初任者が学級担任を担当しています。一方、学級担任をもつ初任者の割合は中学校で5~6割、高等学校では2割弱~4割と減少していき、教科担任制の中学校・高校では学級担任以外での初任者配置が広く行われている様子が見られました。

また、教員経験の有無で比較すると、教員経験のある初任者はない初任者と比べ若干担任をもつ割合が増える傾向は見られたものの、ほぼ同様の傾向と見られました。

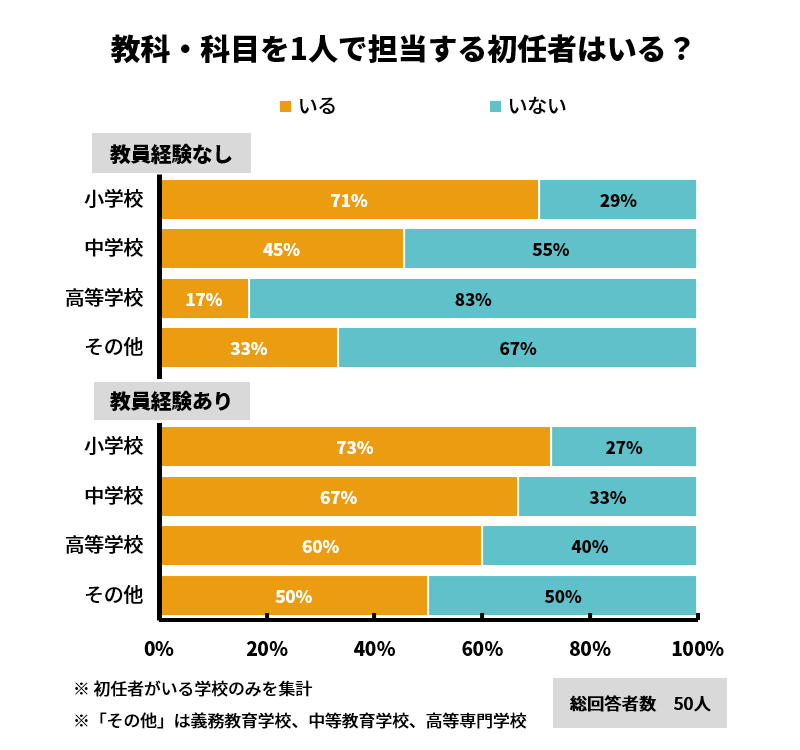

設問5 教科・科目を1人で担当する初任者はいる?

Q5. あなたの勤務校の初任者で、指導教科・科目を1人のみで担当している方はいますか。

※初任者の経験別に回答してください。

教員経験の有無にかかわらず、多くの初任者が指導教科・科目を1人で担当しています。

教科担任制の中学校・高等学校では、教員経験のない初任者でもそれぞれ45%(中学校)、17%(高等学校)の学校で1人で教科・科目を担当しています。

教員経験のある初任者になるとその割合はさらに多くなり、中学校で67%、高等学校で60%の学校で初任者1人で教科・科目を担当しています。

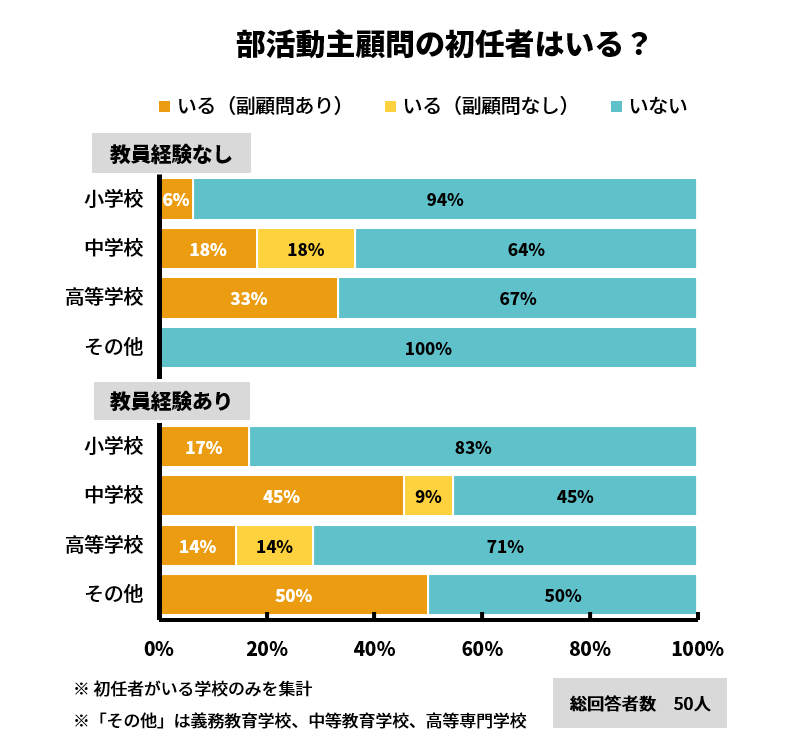

設問6 主顧問をもつ初任者はいる?

Q6. あなたの勤務校の初任者で、部活動の主顧問を担当している方はいますか。

※初任者の経験別に回答してください。

教員経験のない初任者では、「副顧問ありで主顧問を担当」している場合が一定数見られました。小学校・高等学校では見られなかったものの、中学校では「副顧問なしで主顧問を担当」のケースもあり、初年度から重い責任を負っている現状が伺えます。

教員経験のある初任者では、特に小学校・中学校で「副顧問ありで主顧問を担当」の割合が経験のない初任者よりも高くなる傾向が見られました。

全体として、初任者のいる学校の約28%で初任者が部活動の主顧問を担当していました。

設問7 初任者への配慮・支援は行われている?

Q7. あなたの勤務校では、初任者に対してどのような業務上の配慮や支援が行われていますか。

指導体制の整備

初任者指導教員はついている【小学校/中学校・教員】

拠点校指導教員が配置されている。【中学校・教員】

初任研担当指導員が週3日来る。【小学校・教員】

メンターチームが作られている 週1日、初任者指導の先生が来て1時間参観し、その後指導がある【義務教育学校・教員】

業務負担の軽減

業務負担を一般教諭より軽減しています。【高等学校・教員】

校務分掌の軽減(拾得物のみ担当)、授業時数の軽減、研修時間の確保【小学校・事務職員】

校務分掌を指導教員と同じものにし、教科以外でもサポートがなされるようになっている【中学校・教員】

授業時数の軽減とそのための臨時講師の配置措置がある、講師経験のない初任者は担任ではない【高等学校/高等専門学校・教員】

学年主任からのサポート、得意な科目・授業を実践できるように時間割を作成【小学校・教員】

担任配置への配慮

担任にはつけない【中学校/高等学校・教員】

初任者には少し多めに専科がつく【小学校・教員】

負担のない校務分掌、経験のある教員との学年構成です【小学校・教員】

支援が不十分な現状

何もない。全部学年主任が指導している。【小学校・教員】

特別には行われていない。【中学校・教員】

なにもない【高等学校・教員】

設問8 初任者に必要な配慮・支援とは?

Q8. 初任者が安心して仕事をし、成長していくためにはどのような業務上の配慮や支援が必要だと思いますか。

担任業務からの段階的移行

最初の1年は、担任を持たない仕組みが絶対に必要。【小学校・教員】

大学卒業後、経験なしですぐに担任を持つのではなく、一年は副担任でゆっくり学べる機会を作る【義務教育学校・教員】

徒弟制の様に、ベテランの教師の副担任ないしは補助の様について半年ないしは1年間ついてまわり、学級運営や保護者対応 子どものトラブル対応などを学び経験をつむべき。【小学校・教員】

主任のクラス等副担任として、自分のクラスはもたせない。【小学校・教員】

副担任からのスタート。担任スタートであれば、TT制度の導入。【中学校・教員】

初年度は担任なしをベースにしてほしい 講師経験の有無はあまり関係ない【高等学校・教員】

相談しやすい環境づくり

相談しやすい環境。【中学校・教員】

相談しやすい雰囲気、誰でもわかりやすい資料やデータと保管方法【小学校・事務職員】

いつでも質問できる環境。授業字数の軽減。【中学校・教員】

職員全体で見守り、いつでも相談できる雰囲気作りをする。【高等学校・教員】

職場全体の余裕の必要性

現場に余裕があること【中学校/高等学校・教員】

時間の余裕【小学校/中学校・教員】

そもそも人手が足りていないため、十分な配慮や支援ができていない。何が分からないのかさえも初任者は分からなくて困っているが、周りから逐一声をかけてあげられる程の余裕が現場には無いため、色んなことが後手に回って結果的に初任者を苦しめてしまっている。余裕のある職場にならない限り、初任者のケアまで回らない。【小学校・教員】

寛容な態度、余裕のある態度【中学校・教員】

授業時間数の軽減と空き時間の確保

他のクラスを見に行ける時間、他の学校を見に行ける時間、オンライン研修じゃなくて学校を離れられる研修の時間、同期とつながれる場があること【小学校/中学校・教員】

もっと空き時間を作ってあげて同じ学年の先生がどんな授業をしているかとか見れるようにしたら勉強になると思う。【小学校・教員】

研修制度の充実

理想を言えば、授業に入るのも1か月ぐらい遅らせられればいいですね。採用したその日から、先輩同僚と同じように仕事をする=教壇に立つ=ことを求められる職種も、なかなかないでしょう。まずは時間をかけて研修して、それから教壇に立てるような仕組みが必要です。【高等学校・教員】

初任者指導専従教員が配置されることがあればいいかと思います。【中等教育学校・教員】

チューター制度や、定期的な研修の充実。【高等学校・教員】

まとめ

今回のアンケートでは、経験の有無にかかわらず多くの初任者が一般教員とほぼ同等の業務負担を担っている現状が明らかになりました。特に小学校では学級担任として、中学校・高等学校では教科担任として、それぞれ「一人前」の業務を任されている傾向が伺えます。

初任者の持ちコマ数の校種別平均は小学校が22.3コマ、中学校が17.4コマ、高等学校が16.4コマ程度となっており、小学校で比較的多いコマ数を担当している傾向が見られました。過去の調査(【教職員アンケート結果】教員の持ちコマ数、適正だと思いますか?)で小学校教員の74%が20コマ以上で「充実した授業ができていない」と回答していることを考えると、初任者の負担の重さが懸念されます。

初任者への業務上の配慮・支援については、指導体制の整備、業務負担の軽減、担任配置への配慮などの工夫が見られます。一方で、「何もない」「特に行われていない」という回答も多数見られ、学校間で大きな支援体制の格差があることが分かりました。

初任者に必要な支援として最も多く挙げられたのは、段階的な業務移行の仕組みでした。「1年目は担任を持たない」「副担任からスタート」といった声が校種を問わず多数寄せられ、現行の「採用初日から担任」という体制への疑問が挙げられています。

また、相談しやすい環境づくりや職場全体の余裕の必要性も重要な課題として浮かび上がりました。

初任者が安心して成長できる環境を整えることは、教員の定着率向上や子どもたちへの教育の質の確保にもつながります。全国的に「教員不足」や「教員採用試験の採用倍率低下」がニュースになっているなか、学校現場における初任者の育成のあり方を見直しつつ、持続可能な教育環境を築いていくことが求められています。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

新年度は毎年4月1日から始まりますが、実際の準備期間はごくわずか。その限られた日数の中で、教職員は多くの業務に追われています。

本来であれば、教職員同士が十分にコミュニケーションをとりながら、学校のビジョンや目標を共有し、新年度の体制やカリキュラムについてしっかりと話し合う時間が必要です。しかし実際は、そのような時間を確保することは難しくなっています。

準備期間が短いことで、前年通りの運営に頼らざるを得なかったり、検討不足のまま新年度がスタートしたりといった課題もあります。また、超過勤務や休日出勤が常態化しているという声も少なくありません。

今回のアンケートでは、現職の教職員のみなさんに「新年度準備期間の短さによって発生している超過勤務」について実態を聞きました。

※ 本アンケートは2023年度・2024年度に引き続き3回目の実施となります。過去のアンケート結果は下記をご参照ください。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2025年4月18日(金)〜2025年5月19日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら )

■回答数 :61件

アンケート結果

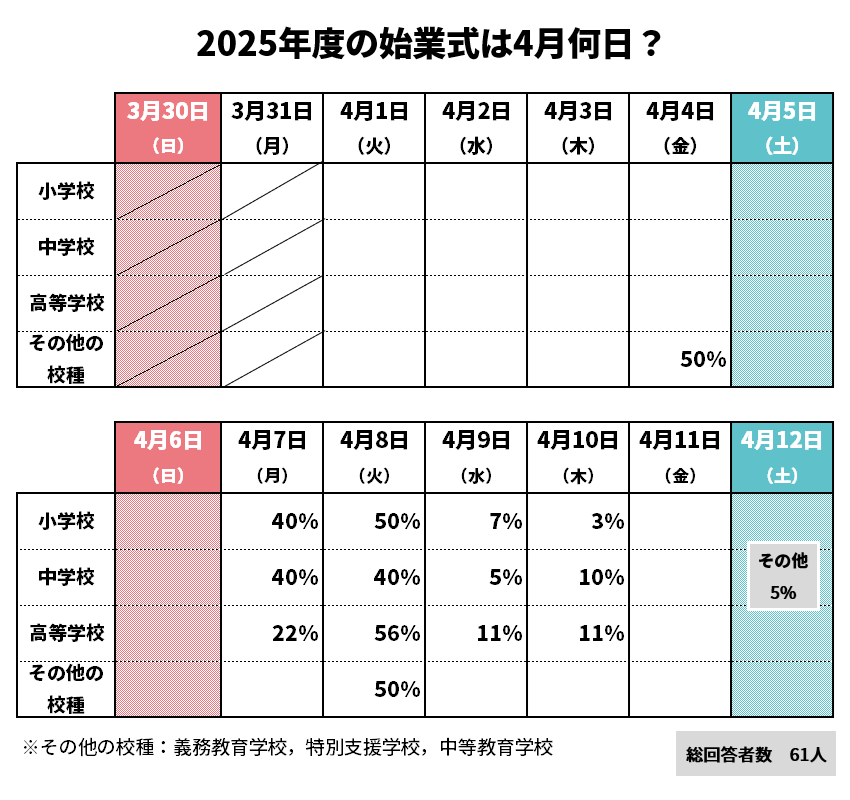

設問1 2025年度の始業式は4月何日?

Q1. あなたの勤務校では、今年度(2025年度)の始業式は4月何日でしたか?

今年度の始業式は、4月8日(火)に実施した学校が最も多く、全体の49%を占めました。校種別では、小学校で50%、高等学校では56%がこの日に実施しています。また、4月7日(月)に実施した学校も全体の34%に上り、7日と8日の二日間に分かれる形になりました。

昨年度は、4月8日(月)に始業式を行った学校が約70%に達し、日程がこの日に集中していました。一昨年度は4月6日(木)、7日(金)、10日(月)の三日間に分散しており、土日の配置によって始業式の日程や新年度準備期間の長さが左右されていることが分かりました。

校種別に見ると、中学校で4月7日と4月8日に実施した学校はいずれも8校(各40%)と、日付に偏りは見られませんでした。

なお、回答があった中で最も早い始業式の実施日は、4月4日(金)でした。

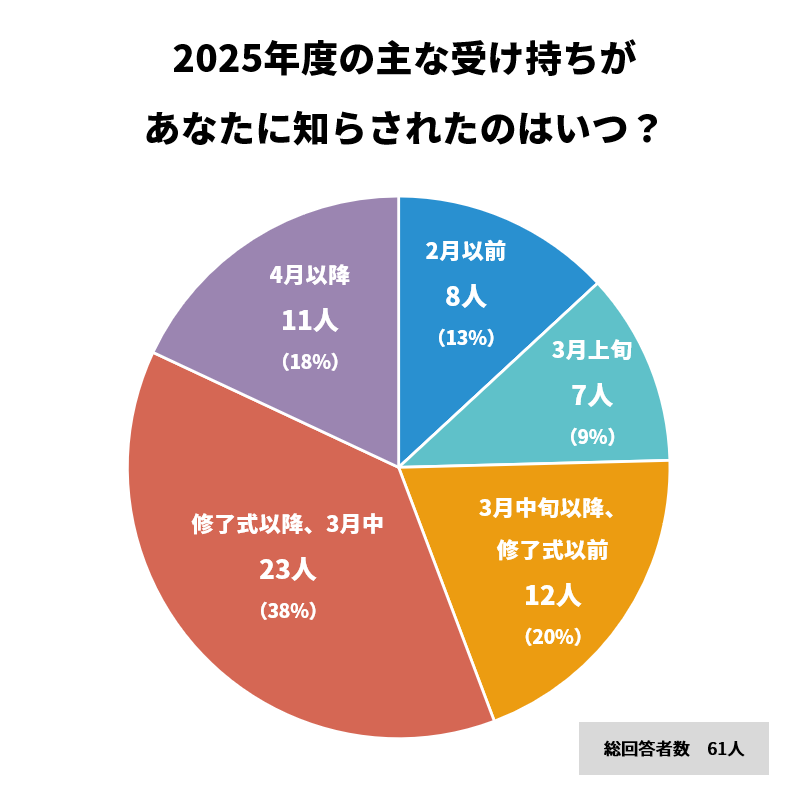

設問2 担当業務が知らされたのはいつ?

Q2. 2025年度の主な受け持ちが管理職等からあなたに知らされたのはいつですか。

※主な受け持ちとは、学級担任や校務分掌などの職務の割り振りのうち、主となる職務を指します。

2025年度の主な受け持ちの通知時期について、最も多かったのは「修了式(終業式)以降、3月中」で、回答者全体の38%を占めました。次に多かったのは「3月中旬以降、修了式(終業式)以前」で、20%でした。この2項目については、前年度・一昨年度と同水準となっています。

校種別に見ると「4月以降」と回答した教職員は、小学校で23%、全体でも18%と、一定数存在していました。

また「2月以前」に通知があった割合は、小学校・中学校ともに10%でしたが、高等学校では33%に上り、前年度(23%)から10ポイント増加しました。高等学校では他の校種に比べて通知時期が早い傾向が、前年度調査と同様に見られました。

中学校では「3月中旬以降~3月中」に通知を受けた教職員が70%に達し、小学校では「3月の修了式以降~4月」にかけて通知された人が66%となりました。小・中学校では、より遅い時期に集中する傾向がみられました。

設問3 始業式までの超過勤務時間は?

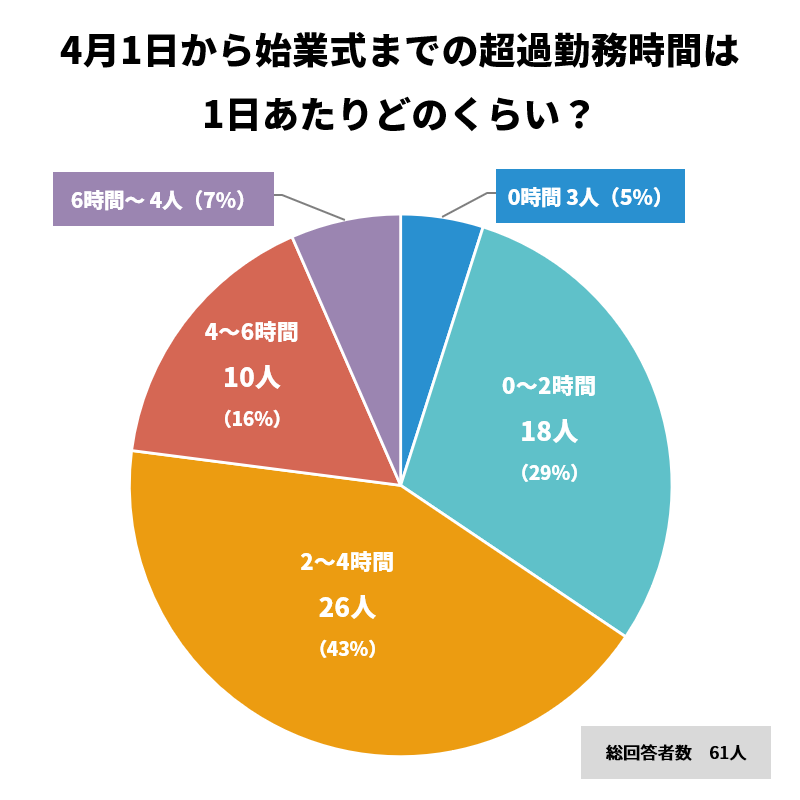

Q3. 4月1日から始業式までの間における、平日1日あたりの超過勤務時間を教えてください。

※おおよその平均値でお答えください。

回答者全体の66%が、4月1日から始業式までの間に1日あたり2時間以上の超過勤務をしていたことが分かりました。このうち「4時間以上」と回答した人は23%で、前年度(12%)より11ポイント増加しています(一昨年度は約25%でした)。

校種別では、前年度は中学校教員の長時間勤務が目立ちましたが、今年度は小学校が中学校を上回り、小学校教員の53%が「3時間以上」の超過勤務をしていると回答しました。さらに、小学校では「6時間以上」と回答した人が13%に上り、長時間勤務の実態が明らかになりました。

なお、最も回答が多かった超過勤務の時間帯は、小学校では「2時間以上3時間未満」が27%、高等学校では「1時間未満」が44%と、それぞれ傾向の違いが見られました。

設問4 年度始めに土日出勤はした?

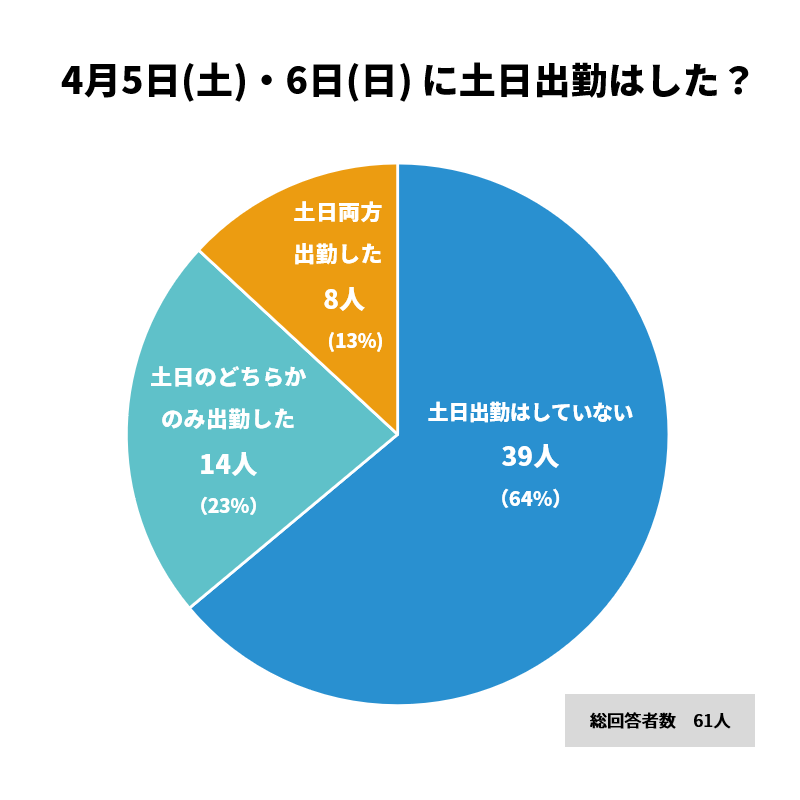

Q4. 新年度最初の土日(4月5・6日)に土日出勤をしましたか?

全体の64%の教職員が「土日出勤はしていない」と回答しており、前年度の47%から17ポイントの増加となりました。一方で、土日の両日とも出勤した人は13%に上り、前年度(15%)一昨年度(11%)とほぼ同じ水準で推移しています。

校種別に見ると、高等学校では「土日出勤はしていない」と答えた教職員が89%で、最も高い割合となりました。対照的に、小学校では17%が「土日の両日とも出勤した」と回答しており、校種間の傾向に違いが見られました。

設問5 年度始めの土日、業務時間はどのくらい?

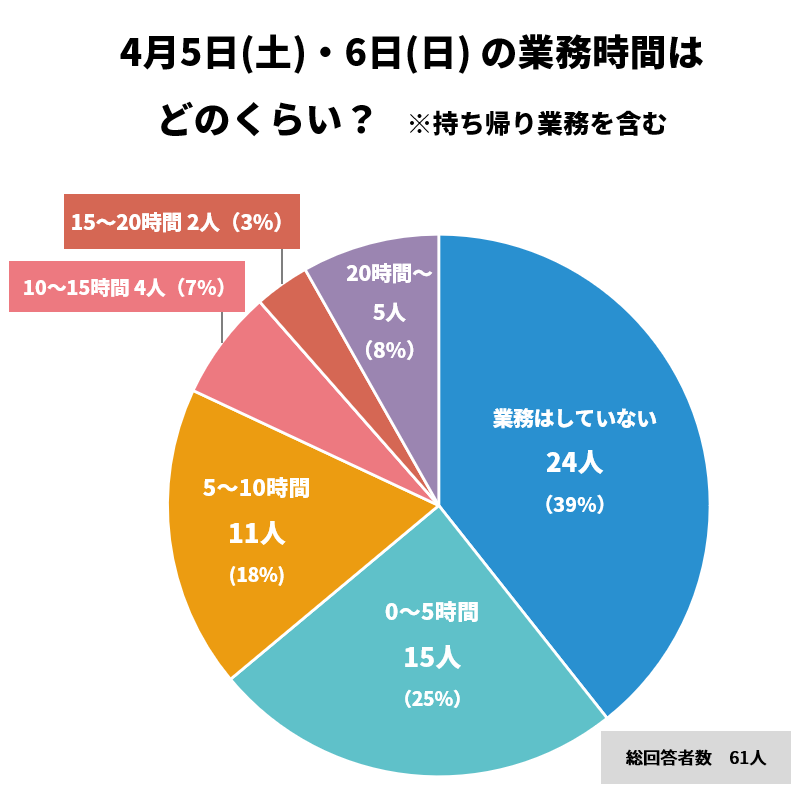

Q5. 新年度最初の土日(4月5・6日)に合計で何時間程度業務をしましたか?(持ち帰り業務を含む)

新年度最初の土日(4月5・6日)の合計業務時間について「業務はしていない」と回答した人は全体の39%で、一昨年度(35%)、前年度(26%)と比べて増加しました。

何らかの業務を行った人は全体の61%に上り、このうち「5時間未満」が25%、次いで「5時間以上10時間未満」が18%を占めています。

「業務はしていない」と答える人が増えた一方で、小学校では13%、高等学校では11%の教職員が「20時間以上」と回答しており、労働時間に大きなばらつきが見られる結果となりました。

まとめ

今回のアンケートでは、3年連続で年度始めにおける超過勤務の実態について尋ねました。

回答者全体の66%が、4月1日から始業式までの間に1日あたり2時間以上の超過勤務をしていたことが分かりました。このうち「4時間以上」と答えた人は23%で、前年度(12%)より11ポイント増加しています。

また「土日出勤はしていない」と回答した教職員は64%で、前年度から17ポイント増加しました。一方で持ち帰り業務などを含め、何らかの業務を行った人は全体の61%に上っています。

超過勤務や休日出勤の割合は、前年度や一昨年度と比べて減少傾向にあるものの、新年度最初の土日に「20時間以上の超過勤務を行った」と答えた教職員が8%に上るなど、労働時間には依然として大きなばらつきが見られました。

NPO法人School Voice Projectでは2024年度と2023年度にも同様のアンケートを行っています。こちらも合わせてご覧ください。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼