コミュニケーションは、人と人の間にあるものなんですよね。上手くコミュニケーションが取れないときに、一方だけの責任にするのではなく、安心してヘルプが出せる環境や関係性があるといいですよね。それを考えていくことは、ウェルビーイングにも繋がっていくことだと思います(森村)

学校をもっとよくするWebメディア

心身ともに満たされた状態を表す「ウェルビーイング(Well-being)」。

学校の多忙化や窮状が知られるようになっている昨今。NPO法人School Voice Projectは、学校で過ごす子どもや大人がより良い状態で過ごすために必要なことを考える対話イベントを開催しました。

場所は、東京都調布市に校舎を構えるドルトン東京学園 中等部・高等部。ゲストに公立小学校教員の森村美和子さんと、ばん走者・授業づくりネットワーク理事長の石川晋さんをお招きし、NPO法人School Voice Projectの理事も交えてパネルトークを行いました。イベントには60名を超える方にご参加いただき、参加者同士で対話をする時間も設けられました。この記事では、イベントの様子とともに、パネルトークのダイジェストをお届けします。

イベント概要

・日時:2023年12月3日(日)13:00〜16:30

・場所:ドルトン東京学園 中等部・高等部(〒182-0004 東京都調布市入間町二丁目28番20)

・対象:教職員、教育に関心のある方

・主催:NPO法人School Voice Project

・協賛:株式会社Yogibo

登壇者プロフィール

●ゲスト:森村美和子さん

東京都内公立小学校の特別支援学級教員

学校心理士・教育相談コーディネーター

公立小学校の知的障害学級、通級指導学級、巡回指導で実践を重ねる。一人一人の違いを前提に、「子どもを変える」のではなく「環境を変える」実践に取り組み、GIGA端末等も活用した個々の特性・ニーズに応じたサポートなども工夫してきた。

また、2012年に東京大学先端科学技術センターの熊谷晋一郎氏と出会い、当事者研究の試みを参考に、教育の場で子どもたちと「自分研究」として新たな実践にチャレンジ。こちらは、著書『特別な支援が必要な子たちの「自分研究」のススメ』にまとめられている。https://bunshun.jp/articles/-/55798

●ゲスト:石川晋さん

ばん走者・授業づくりネットワーク理事長

横浜市立小学校教員・元北海道公立中学校教員

1967年、北海道旭川市生まれ。1989年北海道中学校教員として採用。以降、オホーツク、旭川、十勝の中学校を歴任し、2017年3月に退職。その後、日本中の学校を年間100校以上訪問し、飛び込み授業や校内研修に関わる。またオンラインでも全国の多くの先生たちと対話を続けている。2022年からは横浜市の小学校で再び教員として勤務している。著書に『学校とゆるやかに伴走する』と『笑顔と対話があふれる校内研修』などがある。https://toyokeizai.net/articles/-/688019

参加保障に関して

NPO法人School Voice Projectでは、《誰もが参加できる仕組みづくり》を目指しています。参加ハードルの高さをなるべく解消すべく、聴覚障害等をお持ちの方や日本語が不自由な方にも参加していただけるように登壇者の発言をすべてリアルタイムで文字起こしし、プロジェクターに投影しました。また、保育ボランティアの配置やキッズスペースを確保することで、お子様連れでも参加しやすい環境設定をしました。

会場にはヨギボーがいっぱい!

今回は、イベントに協賛してくださった株式会社Yogiboさんのご厚意で、いろいろな種類のヨギボーをお借りして会場に設置。ゲストや登壇理事の皆さんにもヨギボーに座ってお話しいただきました!

楽しさや嬉しさ以外の気持ちも受け止めて

1人目のゲストである森村美和子さんからは、「子どものウェルビーイング」をテーマにお話いただきました。聞き手は、School Voice Project 理事の若杉逸平さんと久保敬さんです。

「多様な子どもがいることを前提として、学校づくりをしているでしょうか?」ゲストの森村さんからは、そんな問いが投げかけられました。公立小学校の特別支援学級の担任を勤めてきた森村さんは、子どもたちとの関わりから“当事者の視点に立ち返ること”の大切さを感じるようになったと言います。

森村さんが実践したのは、子ども自身が自分の困っていることを研究し、対処方法を考えて発表する「自分研究」。イベントでは、さまざまな子どもの自分研究の成果を紹介していただきました。「自分研究」に決まったやり方はなく、キャラクターを作ったり漫画を作ったりと、それぞれが好きな方法で自分の困っていることを表現します。

いろんなお子さんと関わる中で、『不安があっても、それを自分の一部として向き合っていく方が楽なんだよ』と教えてもらいました。教員としての私は、真逆のことをしてしまっていないだろうかと考えさせられました。皆さんは、子どもの嬉しさや楽しさ以外の気持ちも、受け止めているでしょうか?(森村)

続けて、大人のウェルビーイングの大切さについてもお話しいただきました。

ある子どもが、私に手作りのカードをくれました。そこには『疲れは頑張りの証』と書いてあったんです。皆さん、疲れていませんか?私たち大人も、疲れている自分をもっと抱きしめてあげていいのではないかなと思います。

そして別のカードには、『誰でも世界は変えられる』と書いてありました。そのための一歩がきっとこういう場でのつながりなんだと思っています。人にはそれぞれいろんな得意や強みがあります。手を取り合って、一緒にとことん悩む。そんなことから、世界は変えられるのではないかな。そんな希望を持っています(森村)

森村さんのお話をじっくりと聞いてからは、若杉逸平さんと久保敬さんも交えて、ウェルビーイングについて考えていきました。

子どもの声を聞くことは大切だけど、その前に大人は自分の声を出せているのだろうか…と考えてしまいました。私はSchool Voice Projectの理事として活動する中で、自分のことを話せている実感があります。そういう関係性は大切にしていきたいなと思います。それと同時に、教員はやっぱりいい仕事だなと感じました。子どもとともに人間として成長していける素敵な仕事だと思います(久保)

大人が“聴く”という行為を丁寧にすることで、子どもは本当に出したいものを出すことができるのではないかなと思います。私は普段ファシリテーターの役割をすることが多く、子どもが安心して声を出せる環境をどうつくるかは意識するようにしています。森村さんの著書『自分研究』も読ませていただきました。さまざまな事例を紹介しつつ、子どもとの関係をどうつくっていくのかについて丁寧に書かれていて、大変参考になりました(若杉)

パネルトークのあとは、参加者同士で感じたことをシェアする時間も設けられました。真剣な表情で語り合うグループもあれば、笑い声が聞こえてくるグループも。

実感を伴う言葉を使って語る

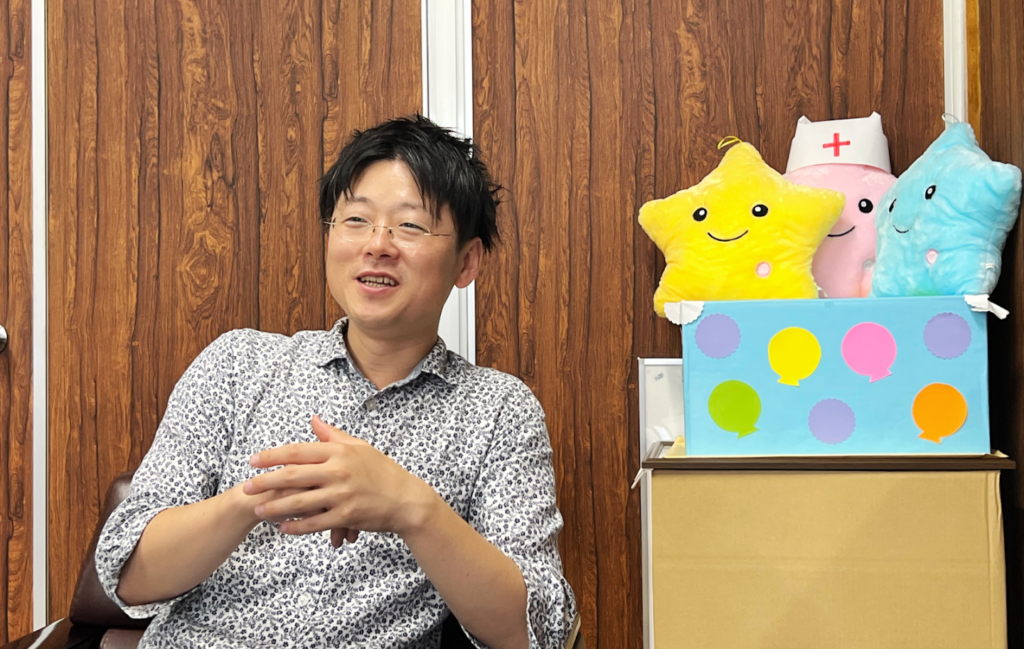

2人目のゲストである石川晋さんからは 「教職員のウェルビーイング」をテーマにお話いただきました。聞き手は、School Voice Project 理事の山本智子さんと加藤陽介さんです。

2016年に発行された写真絵本『わたしたちの「撮る教室」』の紹介から始まりました。

2011年頃から、私の実践はものすごい勢いで変わりました。それから5年間くらいの集大成のような本です。当時担任していた中学3年生の41人がそれぞれカメラを持って、1年間自分たちの教室を撮り続けるんです。プロのカメラマンである小寺卓矢さんに来てもらって、1年かけて教室づくりの実践を記録しました(石川)

絵本からは、自分が感じたことを表現しようとする生徒一人ひとりの姿があることが伝わってきます。丁寧に絵本の中身を紹介した上で、石川さんは参加者にこう投げかけます。

さて、私の教室にあったのはウェルビーイングですかね?

そして、続けます。

この実践をしている当時の私は、ウェルビーイングなんて言葉は知らなかった。ただ、子どもたちが幸せに暮らせればいいなと思っていましたし、子どもたち一人ひとりが自分の特性に合わせて自分のペースでいろんなことができればいいなと思っていただけです。

実践者は今、巧妙に自らの言葉を剥奪されているように思います。私たちは、幸せも喜びも苦しみも悲しみも、自分の実感を伴って使う言葉でしか伝えられないはずです。決して、ウェルビーイングという言葉がダメだと思っているわけではありません。ただ、僕らは実践者だから、自分で自信を持てる言葉を使えばいいと思うんですよ。それが私たちが幸せでいられることに繋がっていくんじゃないかと思います(石川)

パネルトークでは、「大人の幸せ」についてそれぞれがエピソードを交えながら振り返りました。

職員室と教室は地続きだと思っているんです。『子どもたちと過ごすのは幸せだけど、職員室での人間関係はちょっと…』という声も聞きます。職員室でも学級づくりと同じように、みんながそれぞれを思いやったり、思いを打ち明けられたりできたらいいなと思います(山本)

私は公立小学校でいじめ対策担当教員をしています。いつもイレギュラーな対応なので、予定の目処が立たないんです。思い通りにならないことが多いのですが、その中でも楽しさを感じることはあります。担任が対応しきれないところを自分が肩代わりしたり、関わっている子どもの変化を聞いたりすると、自分が役に立っている実感が沸くんですよね(加藤)

最後に、石川さんから、自分の目の前にあることと向き合うことの大切さについてお話してくださいました。

私たちは今、愛が高じて自分のことをちゃんとやっていないと思うんです。いろんなことに手や足を突っ込んでいるんじゃないのかな、と思うわけです。自分の授業をとにかく一生懸命やっていたら、それで日が暮れるはずなんです。誰かを変えようとするのではなくて、自分の持ち場を離れずにやっていれば、それが楽しさにつながるはずなんですよ。

そもそも生まれも育ちも全然違う人たちが集まって職場を形成しているんだから、分かり合えないのは当たり前ですよ。それでもお互いのことを少しでもわかるように近づいてみるのが対話なんだと思います。

お2人のゲストを招いて行ったパネルトークのあとは、参加者同士での対話の時間を設け、イベントを終えました。

参加者の声

フラットな雰囲気づくりのおかげで、現場の先生の思いやお悩みなどをリアルに聞くことができ、自分自身も素直にお話することができました。

今までオンラインでお会いしていた方、全国から集まって来られた方に対面でお会いできて、対話することができて、とてもすてきな時間でした。目の前の子どもたちに自分ができることを丁寧に、子どもたちの目線にたって関わっていこうと改めて思いました。すてきな会をつくってくださって、ありがとうございました!またエンタクでもつながりを続けて、学んでいきたいてす。

学校はそもそも多様な子どもたちがいる、という前提となっているだろうか、という問いは、自分が普段から考えている問題意識とマッチしていました。そして、ここに気づくためには、当事者の視点、子どもたちの視点、気づきをシェアできる大人どうしの仲間が必要だと思った。SVPがそうした大人のつながりづくりの場になっていて、それが育っていけばいいなと思いました。

実際にモヤモヤされている学校現場の方々が、それでもなんとか動こうと集まられている、この状況が貴重な場だなぁと思いました。スピーカーの話は馴染み深く、素直に感じられる話でした。話の背景にあるものや状況から見える課題が、私の関心ごとです。どうやったら、多くの教育現場が「いい感じ!」(私が使うウェルビーイング置き換え)になるでしょうかねぇ。考えつづけようと思います。

まとめ

「ウェルビーイング」をテーマとしたイベントでしたが、ゲストの石川さんからは「自分で自信を持てる言葉を使えばいい」というお言葉がありました。近年耳にするようになったウェルビーイングという言葉によって、心身ともにより良い状態であることに意識が向けられるようになった一方で、どこか実感を伴っていない言葉が一人歩きしてしまう側面もあるかもしれません。大切なのは、より良いと感じる状態を一人ひとりが言語化していくことではないでしょうか。

そして、その言語化の過程には、「聞いてくれる人」の存在が不可欠です。森村さんからは「子どもの嬉しさや楽しさ以外の気持ちも、受け止めているでしょうか?」という問いが投げかけられました。ポジティブな言葉だけではなくネガティブな言葉も、そして言葉にならない思いも、そのままを受け止めてくれる人がいることで、子どもも大人も安心していられる場がつくられていくのだと思います。

今回はウェルビーイングをテーマに、会場となったドルトン東京学園 中等部・高等部の先生方にもご協力いただき、誰もが参加できる仕組みづくりを意識して開催しました。NPO法人School Voice Projectでは、今後もオンラインや日本全国で学校現場をよりよくしていくためのイベントを開催していきます。

教職員をはじめとする、学校教育に関心を持った方が集まるコミュニティ「エンタク」のメンバーの方にはお得な割引もあります。ぜひ参加をご検討ください。

文科省は令和5年度の概算要求の中に、教員がより児童⽣徒への指導や教材研究等に注⼒できる体制を整備するために、スクールサポートスタッフ(教員業務⽀援員,略称:SSS)の配置拡充を盛り込みました。

人手が増えることを歓迎する声も多い一方、現場によっては「活かしきれていない」という声も聞こえてきます。本アンケートでは、SSS活用をめぐる現状について教職員の方に聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2023年10月17日(火)〜2023年12月4日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :65件

アンケート結果

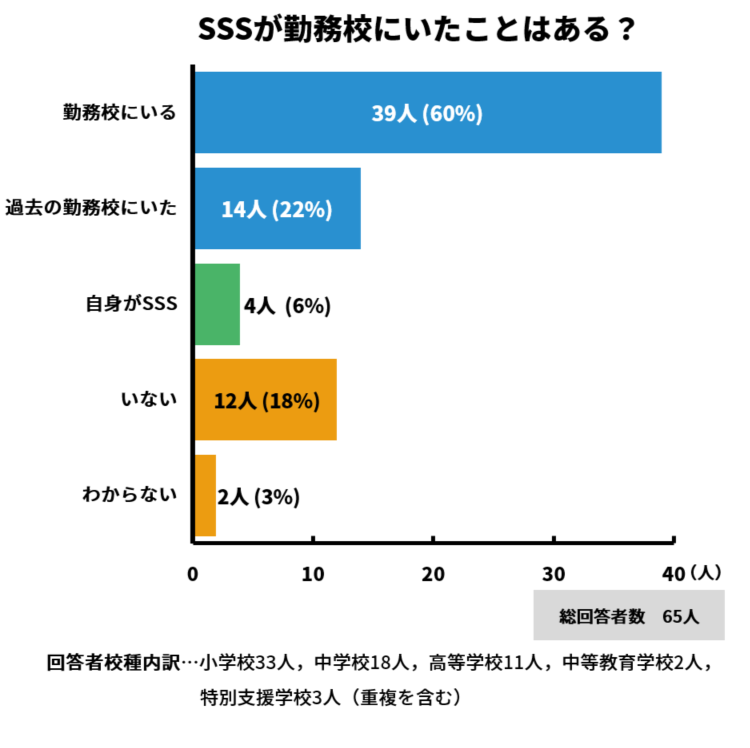

設問1 SSSが勤務校にいたことはある?

Q1. これまでスクールサポートスタッフが勤務校にいたことはありますか?(複数選択可)

勤務している学校にスクールサポートスタッフがいると回答した人は全体の60%でした。一方で、「いない」と回答した人は18%おり、全ての学校にスクールサポートスタッフが勤務しているわけではない現状がわかります。

設問2 SSSはどのような人?

Q2. これまであなたが出会ったスクールサポートスタッフはどのような人でしたか?(複数選択可)

- SSSはどのような人?(設問回答者数57人)

- 元保護者・PTA:9人

- 現役の保護者:2人

- 学生:4人

- 元教員:14人

- 上記以外の地域の方:12人

- それ以外:16人

教員として学校に勤務した経験がある人や子育て経験のある人のほか、地域の住民など、さまざまな立場の人がスクールサポートスタッフとして勤務していることがわかります。

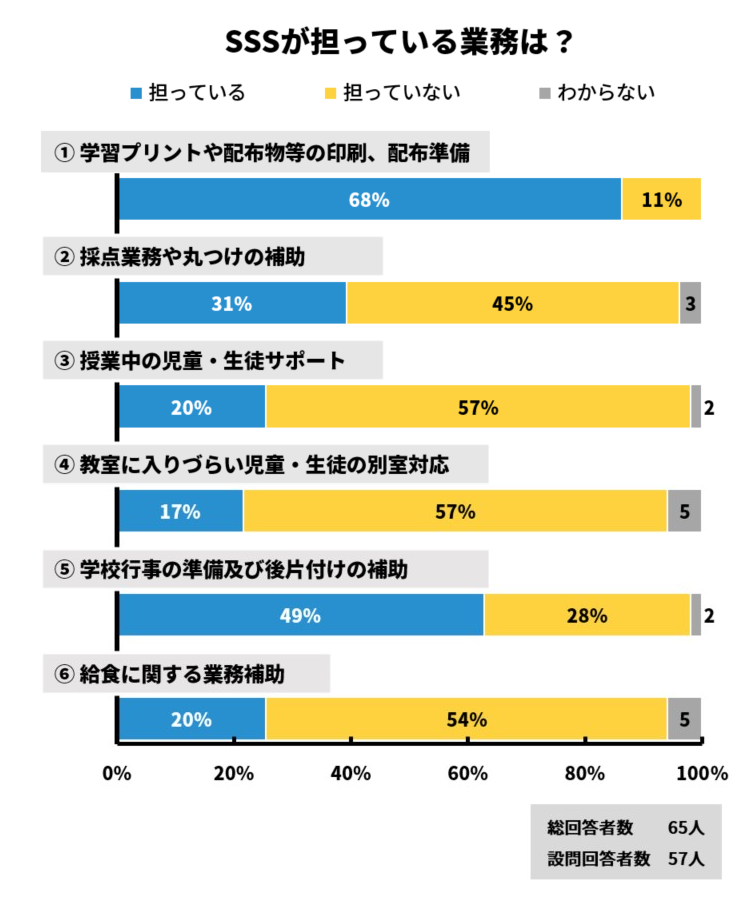

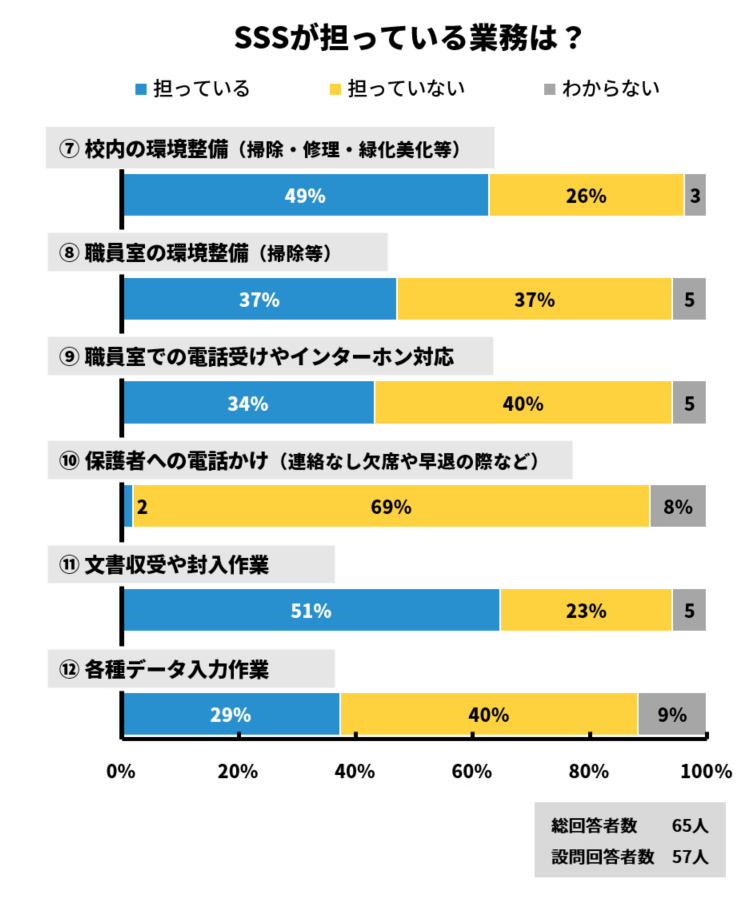

設問3 SSSが担っている業務は?

Q3-1. これまであなたが出会ったスクールサポートスタッフはどんな業務を担っていましたか?

Q3-2. 上記のほかにスクールサポートスタッフが担っていた業務があれば記入してください(任意)

清掃時間の児童の見守り。

養護教諭不在時の保健室見守り。

ホームページ作成。【小学校・職員】

コロナ禍では、校内の消毒作業を担っていました。【小学校・教員】

教材を頼まれたとおりに作ったり、校外学習のしおり作りなど、学校にきたプリントを数えてクラス分け。【小学校・教員】

教頭の補助業務(アンケート集計、給食に関する作業など)。

来客対応(お茶出し)。【小学校/中学校・職員】

副校長に頼まれた臨時の仕事、

年度末の備品の管理など。【小学校・教員】

前任校では、ICTに詳しい方(PC教室のインストラクター)だったので、データ起こしや、Word、Excel業務、PCを使っての課題や、賞状やプリトン等々の作成なども頼まれていました。また、ICT支援員さんがいない時に、タブレットの不具合調整等もしてくれていました。【小学校・教員】

遠足の引率。

掲示物の制作。

新聞社に記事の投稿。

スクールバスに乗る生徒を乗り場まで引率する。

不在の先生に代わった対応(養護教諭が不在の場合は、怪我や体調不良の子の対応。教員が休みの場合は、自習教室に入って見守りや丸つけ。等)。

図書室関係の仕事(借りる・返却するの作業、新しい本の受け入れ、データ入力、児童別読書冊数の集計、本棚の整理、本の修繕、時期などに合わせて特設棚を作る、図書委員会活動の参加 等)【小学校/中学校・職員】

使えなくなったホワイトボードマーカーの回収とリサイクル。

図書のバーコード貼り。【特別支援学校・教員】

iPadのメンテナンス。【高等学校・教員】

会計業務。【高等学校・教員】

会計文書のチェック。

銀行へ行っての入金、払戻、振り込みなどの業務。【高等学校・教員】

スクールサポートスタッフが担っている業務として最も多かったのは、「学習プリントや配布物等の印刷、配布準備(68%)」でした。次いで、「文書収受や封入作業(51%)」「学校行事の準備及び後片付けの補助(49%)」「校内の環境整備(掃除・修理・緑化美化等)(49%)」が多く、事務作業や環境整備などが多い傾向が見られました。一方で、「保護者への電話かけ(連絡なし欠席や早退の際など)(2%)」や「教室に入りづらい児童・生徒の別室対応(17%)」 「授業中の児童・生徒サポート(20%)」など直接保護者や児童生徒と関わる業務を担っている人は比較的少ないことがわかりました。

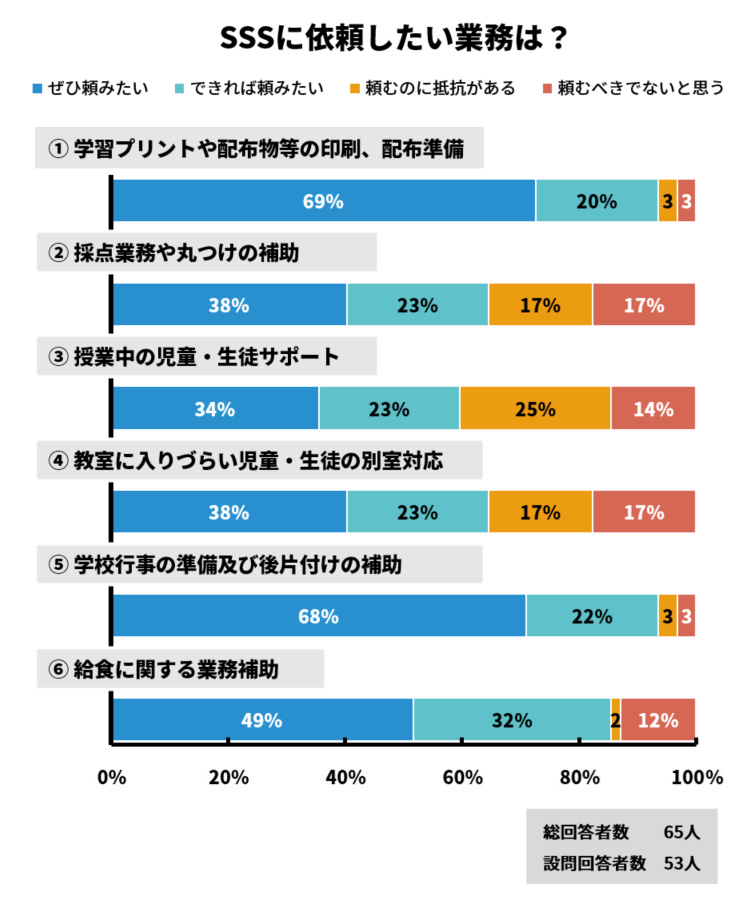

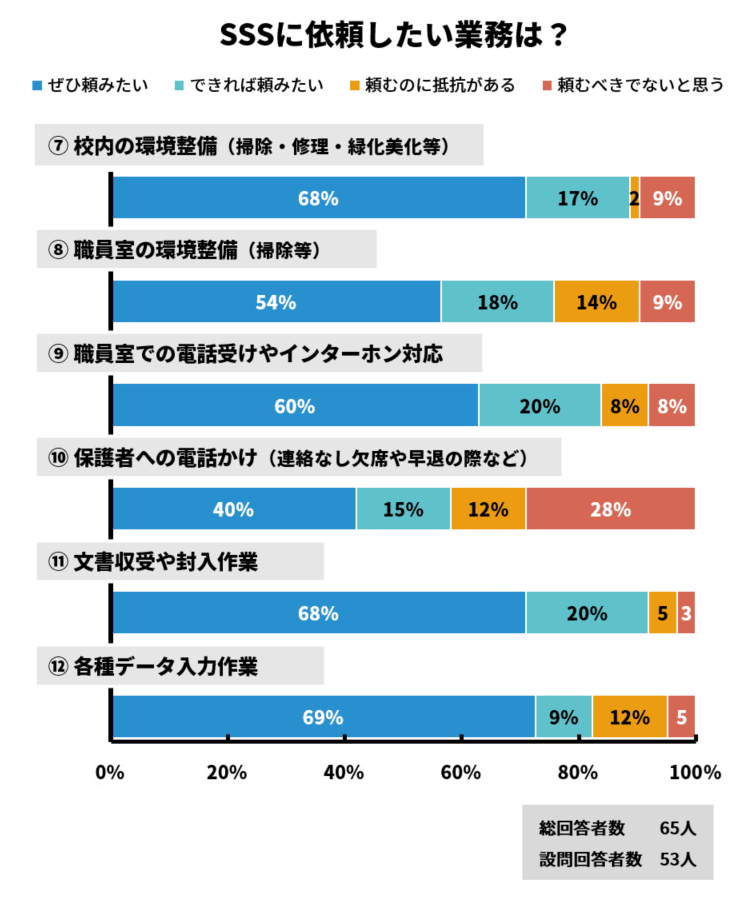

設問4 SSSに依頼したい業務は?

Q4-1. 【教員向け】スクールサポートスタッフにどんな業務を依頼したいですか?

Q4-2. 【教員向け】上記のほかにスクールサポートスタッフに依頼したい業務があれば記入してください(任意)

支払いなどお金の管理、学年会計。

押印など成績表に関する単純作業。【小学校・教員】

元教員なら教室の入り込みはありだと思います。でも学校現場に初めて携わるSSSの方は職員室で業務をする方がいいと思います。【小学校・教員】

遠足の引率等、不定期にある行事の引率を頼みたい。旅費が出ないということで、わざわざ専科が工面して引率に付き添っています。【小学校・教員】

プール監視の業務。水泳指導中の陸上監視に当該学年の教師以外の教師が呼ばれている。通常のプールでも学生のアルバイトが監視業務をしているのに、授業の準備がある教師を必要以上に配置する必要がない。【小学校・教員】

昼休み等の見回り、見守り。【中学校・教員】

各種文書作成や校務運営の補助。

外部機関との連絡・調整。【中学校・教員】

教員が勤務時間内に行うには無理があり、教員免許がなくてもできる仕事(職員室や職員トイレ、更衣室等の清掃、ゴミ捨て、印刷室の用紙補充等)をやっていただけるとありがたい。現状、それらの清掃は教員が輪番で行っていたり、有志が早朝勤務で行っている。【中学校・教員】

生徒、保護者をいろいろな人間で対応できるのであれば、生徒にとっても良いのかなと思います。また、部活動をお願いしたいです。高校教員ですが、生徒が悩み事で授業等にでれないことが多数あり、空き時間が生徒対応でなくなります。生徒の人数が多いと対応しきれませんでの、カウンセラーの常駐のような形でお願いしたいです。【高等学校・教員】

スクールサポートスタッフに「ぜひ頼みたい」「できれば頼みたい」業務として多かったのは、「学校行事の準備及び後片付けの補助(90%)」「学習プリントや配布物等の印刷、配布準備(89%)」「文書収受や封入作業(88%)」「校内の環境整備(掃除・修理・緑化美化等)(85%)」「各種データ入力作業(78%)」など事務作業や環境整備に関わる業務でした。

「給食に関する業務補助(81%)」「職員室での電話受けやインターホン対応(80%)」「教室に入りづらい児童・生徒の別室対応(61%)」「授業中の児童・生徒のサポート(57%)」「保護者への電話かけ(連絡なし欠席や早退の際など)(55%)」などの業務は、実際にはスクールサポートスタッフが担っているケースは2割ほどでしたが、「ぜひ頼みたい」「できれば頼みたい」と考えている教職員は回答者の半数以上にのぼりました。

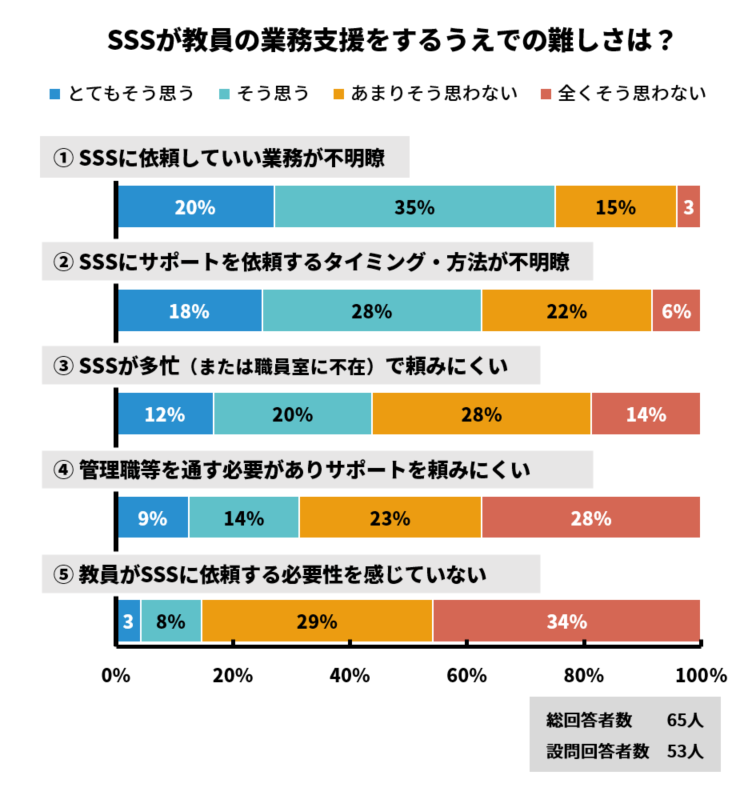

設問5 SSSが教員の業務支援をする上での難しさは?

Q5-1. 【教員向け】スクールサポートスタッフが教員の業務支援をするうえでの難しさについてお聞きします。以下の文章にどの程度同意しますか?

Q5-2. 【教員向け】上記のほかにスクールサポートスタッフが教員の業務支援をするうえでの難しさがあれば記入してください(任意)

SSSのスキルに差がある

何が出来て何ができないのかを周知してほしい。不明確なため、依頼が難しい。【中学校・教員】

各校の配置されている支援員さんの力量、得意不得意がそれぞれ違って、コピーを頼むにも、事細かく指示出して・・・じゃないとできない方、最低限の指示で素晴らしい出来に仕上げてくれる方等々、しばらく様子を見ないわからないところもあり、難しい。【小学校・教員】

以前は、学校に勤務するのが初めての方だったので、採点業務や教材準備などは、説明することが難しく、主に清掃や事務作業のお手伝い中心だった。現在は、退職教員の方(過去に本校勤務)がSSSのため、丸付けや教材準備も、簡単な説明で済むので、お願いしやすい環境になった。ただ、短時間勤務で、給与面でも十分な物ではない事も、気を遣う点の一つになっている。【小学校・教員】

プリント作成(集金のお知らせなど)をお願いした場合、ミスがないかのチェックが必要である。スクールサポートスタッフの方によってはパソコン作業が不得意だったりすると、やり直すこともあり、「結局自分でした方が…」となる。来ていただいているスクールサポートスタッフの方の良さが活かせる仕事にすれば業務改善にもつながるが、その「良さ」が現場が求めているものと違う場合、仕事が頼みにくいこともある。【小学校・教員】

SSSの勤務時間が短い

SSSの勤務時間が午後3時半までなので、頼みたい時にいない。あと週4勤務なので、休みの日には依頼できない。【小学校・教員】

学校に1人で、半日勤務のため、全校の学級がサポートを頼むことができない。せめて、学年部に1人配置してほしいと強く思う。【小学校・教員】

教師の数に対してスクールサポートスタッフの数がとても少ないので労力が非常に限られている。そのため頼める業務も限定的になる。また、勤務時間も児童がいる時間に限られているので、教師が事務作業や授業準備をする時間にはいないため、作業のサポートをしてもらうという事もあてにできない。【小学校・教員】

依頼できる業務が限定されている

副校長によっては、購入したテストの採点を頼んではいけないと言ってきた。【小学校・教員】

授業への入り込み、という形に限定されている(思い込んでいる?)ように思います。【小学校・教員】

神奈川県の高等学校の業務アシスタントは、生徒に関わる業務をやってはいけないことになっている。【高等学校・教員】

依頼する暇がないほど業務量が多い

自分自身(教員)が忙しく、印刷や採点の説明をする時間が惜しくて依頼せずに諦めてしまうことがありました。【小学校・教員】

依頼する時間とエネルギーがない。依頼内容の説明をしている暇もないくらい忙しいから採用しているのだと思う。教員が担うべきでないような仕事は主に定時のあとに行われる。当然スタッフは退勤後。つまり仕事が減らない限り、スタッフの方も気まずい状態で日中居続けることになる。【高等学校・教員】

スクールサポートスタッフも含めて、自分のもっていた仕事を他の人にお願いするとなると、ある程度前もってお願いする必要があると思うが、そもそも忙しくて、明日の準備も間に合っていない、ということも多く、結局お願いできそうなプリント印刷のような仕事も、使う前日の勤務時間後に急いで印刷している、という状況です。そもそもの教職員の人手が増えると、サポートスタッフの方にももっと効率的に働いていただけると思います。【中学校・教員】

業務を依頼することに心理的な抵抗がある

教員は仕事を他の人に振ることになれていない。「こんなこと頼んでいいのか?」と考えてしまう人が多いのでSSSをいかしきれていない。【小学校・教員】

こちらの意図がきちんと伝わるか、汲んでくれるかが不安で、結局自分、または周囲の教員に頼むようにしてしまってる。【中学校・教員】

SSSが業務を遂行するための環境が整っていない

教職員PCが配当されていないと、データの直接印刷を依頼しにくい。【中学校・教員】

まとめ

スクールサポートスタッフが担っている業務は、配布物の印刷や校内の環境整備、給食に関する業務補助や児童・生徒への対応など、多岐に渡ることがわかりました。一方で、「スクールサポートスタッフに依頼したい」と思いつつも、さまざまな理由で依頼することが難しい現状があることも、回答から見えてきました。

特に、依頼していい業務なのかが不明瞭であることから、依頼を躊躇するケースが多いようです。自由記述からは、スクールサポートスタッフのスキルに差があり、「依頼業務について説明することが難しい」「依頼した業務を自分でやり直すこともある」という意見もありました。また、普段の業務量の多さから「依頼する時間とエネルギーがない」という現状もあるようです。

これから全国に広がっていく、スクールサポートスタッフの配置。教員の業務負担を減らすことで、児童生徒の指導や教材研究等に注力できる体制につながることを願います。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

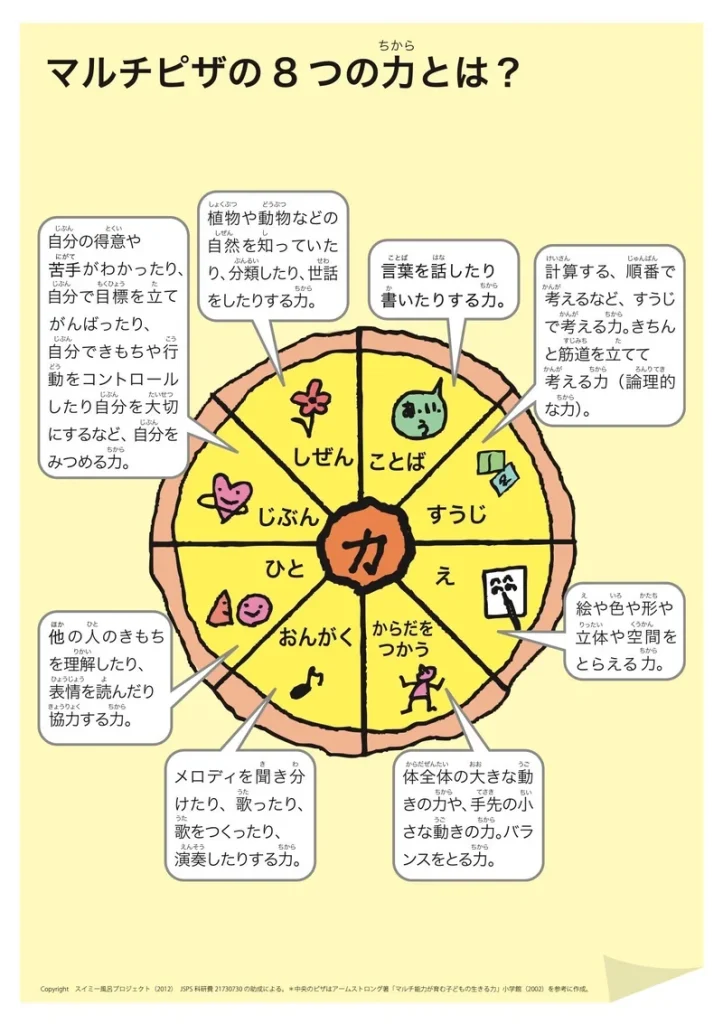

「マルチ知能」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

アメリカの発達心理学者・教育学者のハワード・ガードナーが提唱した、人には<言語的知能><論理・数学的知能><空間的知能><身体・運動的知能><音楽的知能><対人的知能><内省的知能><博物的知能>の8つの知能があるという考え方で、欧米を中心として、世界中の教育現場で広く取り入れられているものです。

これを子どもたちにも捉えやすいように表現したものが、「マルチピザ」です。

日本では、涌井恵さんの研究グループによる「協同学習のユニバーサルデザイン化」に関する研究の中で取り入れられ、ポスターや活用ツールが作成・提案されています。今回は、この涌井さんの授業研究にも参画されていた東京都小学校教員・田中博司さんに、教室での活かし方や効果について、お話を伺いました。

基本的な活用と考え方

—— マルチピザをどんなふうに使ってきたのですか?

マルチピザは、ぼくが料理人だとしたら、よく使う調味料の1つという感じで、もう10年ほど使っています。

一番よくやるのは、漢字の学習を「ひたすら書いて覚える」という1つの方法じゃなくて、マルチ知能を使っていろんなやり方で覚えよう、というものです。クラスみんなでアイデアを出し合って、その中から自分のやり方を選んでやってみようって。「楽だから」という理由で選んでしまうケースもあるんですが、「自分が選んだ方法が、結果に結びついていなかったら変えていこうね」ということも伝えながらやっていました。漢字を取り上げていたのは、どの学年でも何回もやる学習であって、記憶ベースのものだからです。その点で、学び方を学ばせたいときに、活用しやすいんです。

—— 子どもたちに、どんなふうに説明するのですか?

「アメリカの学者さんが発見したんだけど、人には8つの知能があるらしいよ。あなたはどれが好き?得意?」みたいな言い方で伝えています。「みんな好きなのどれ?」って手を上げてもらって「ほら、結構みんなバラバラだよね」と。「みんな同じじゃないよね」っていうの一番言いたいことなんですよね。

学校教育の中は、同調性が強いですよね。それも大事なんだけど、少し偏りすぎてると感じます。もっと違いに目を向けることが、過ごしやすさにつながるはずだという思いが自分にはあります。それをマルチピザを活用することで伝えていきたいと思っています。

算数教室での実践

今は担任を持っていないので、専科として担当している算数の教室にポスターを貼ってあって、折を見て個別に、紹介しています。1

習熟度別の授業で、算数が苦手な子達が集まる時間があるのですが、そうすると多くの場合、劣等感を持って算数教室にやって来るんです。「自分は勉強がダメなんだ」「俺はバカだから」って。そこでマルチピザ、「そういうことじゃないよ、ここが苦手なだけだよ」「ピースの1つであって、こっちが苦手な人もこっちが苦手な人もいる」ということ伝えると、ちょっと考え方が変わるというか、目つきが変わるというか。そういうことがよくあります。専科の立場だと、それを浅く広くできるので、意外と効果が大きいなと感じています。

上のほうの学年になると、これが苦手だとか嫌いだとかは、ある程度仕方ないと思います。でも、「じゃあ違う攻略方法を使えばいいじゃん、作戦考えようよ」というと目つきが変わる子も出てきます。

例えば、計算はすごく苦手なんだけど、図形は得意な子がいました。円の面積を求めるのに、式までは立つんだけど、計算で絶対間違える。それで、「もう、暗記しちゃえばいいんじゃないか」というアイデアが出たんです。「それいい考えじゃん、どっちがいいかやってみよう」ということで、みんなで半径ごとの面積を書き出して語呂合わせをつくって、それでテストに臨みました。不得手な部分を補う戦略・方略として彼らが関わり合っていることにすごく価値を感じて、こういうのがいいよなぁと思いました。

—— 教師の側にとっては、どんな意味がありますか?

多くの先生は、授業をどう教えるか、ということに関心があるので、先生たちにマルチピザの価値を感じてもらいやすいのは、やはり教科の狙いを達成させるために活かせるよ、ということなのかなと思います。教え方も学び方は1つじゃない。どの子も認知の仕方が違っていて、一人ひとりに合う学習方法がある。だから、いろんな教え方、学ばせ方をしなきゃいけないよね、ということですよね。実際、そういう研修をやったこともあります。

教師にとっての意味

ただ、ぼくとしては学習効果よりも、自分らしさや一人ひとりの違いをベースにした学級づくり・人間関係づくりのためのエッセンスとしての有効性が大きいと感じています。自分に合う学び方を見つけるのももちろん大事なのですが、それに付随して「そもそもみんな違うよね」という前提の、自己理解・他者理解が生じることがとても大きいです。

「ちがって当たり前」を文化に

このあいだワールドカップがあったとき、試合の翌日に「昨日サッカー見た!?」と教室が盛り上がりました。ほとんどの子たちは見ていたんですけど、まったく知らない子が2人だけいたんです。おそらく、本人も家族もあまり興味なくて。そうするとみんな「え?」っていう顔でその子たちを見るんですよね。

「いや、だってほら、そもそもみんな違うんだからさ、見ない人もいて当たり前じゃん」という話をしたのですが、そういう時に壁にマルチピザのポスターが貼ってあったりすると、「ああ、そうだよね」っていう雰囲気になりやすい気がしています。サッカーを見ていなかった子への「え?」っていう空気がやわらぐというか。「学び方だって、好き嫌いだって、みんな違うんだから、サッカー見る人がいたって、見ない人がいたっていいじゃん」って。「ちがって当たり前、ちがっていいよね」というメッセージが、伝わりやすくなる感じがしますね。

子どもたちに学級の良いところを聞くと、いつも「個性がある」というのが上位に上がってくるのですが、マルチピザや、そのほかにも違いを大切にするための取り組みをしているからかなあと感じます。それを、クラスの良さとして子どもたちが捉えてくれているのは、嬉しいし、そうすると支援を必要とする子がいても学級経営が楽になります。

学校という場所はどうしても、自動的に、画一的な方向に引っ張られてしまいます。それはやっぱり「一斉に効率よく教えることで力をつけない」といけないという土台で先生たちも育ってきてるからですよね。そろってないと気持ち悪いと感じたり、またそろってないと立ち行かないというのもあると思うんです。30人を分単位で動かそうとすると揃ってないと連れていけないという。でも、だからこそ、ぼくらがそこに自覚的でいること、意図的にそうじゃない要素を教室に入れていくことがすごく大事だと思ってます。

—— 田中さん、ありがとうございました!

- ※このインタビューは2023年1月に行いました。2023年11月現在、田中さんは算数専科ではなく、6年生担任です。 ↩︎

学校の中だけにとどまらず、地域や社会で活躍する人との関わりから生徒の学びを広げる実践が全国で広がっています。

島根県出雲市出身の吉田理沙さんは、10年間、大阪の公立中学校に勤めたのちに出雲市へUターン。2つの地域の中学生との関わりで、「学校外の大人との出会いの必要性」や「教員の働き方」について考えるようになったと言います。昨年度は社会教育士の称号も取得したという吉田さんに、現在取り組んでいることと、働き方の変化について聞きました。

まずは、“知ること”から。学校の外にいる人と生徒をつなぐ

—— 吉田さんは、6年ほど前に大阪から島根へUターンをされたのですよね。どのようなきっかけがあったのでしょうか?

大阪の公立中学校に勤めていた頃は、毎日20時を過ぎて帰宅することが当たり前でしたし、土日は基本的に部活動の指導で出勤していました。生徒や保護者と向き合う時間も大切にしたいと思っていたので、「自分を犠牲にしてでも人のために働く」という考え方が強くなっていたんです。あまりにも忙しく、「自分の働き方を変えたい」と思ったのが島根県出雲市へのUターンを決めた理由の一つです。

—— 実際に出雲市の中学校で働き始めて、変化したことはありますか?

最初に感じたのは、大阪と島根の生徒の違いでした。すべての生徒に当てはまるわけではないのですが、大阪の生徒と比べて、島根の生徒は大人になることをネガティブに捉えているように見えました。生徒たちは「学校はつまらない場所」「受験は嫌なもの」と感じていることが伝わってきたんです。

考えてみると、大阪の方が住宅やお店も多く身近なところで人とつながる機会が多くありました。田舎だと人と出会う機会は少ないなと。楽しそうに働いている人との出会いがなく、知らないことが多いから将来への希望が持てないのかもしれないなと思いました。それで、学校の外にいる人と生徒たちが出会う機会をつくりたいと思うようになりました。

—— 具体的に、どのようなことをしたのでしょうか。

これまで修学旅行は関西方面へ行っていたのですが、昨年度はコロナ禍で遠方に行くことができず、比較的近くの地域へ行くことになりました。遠くに行けなくなってしまったことは残念ではあるのですが、生徒たちに地元に目を向けてもらう良い機会にしたいなと捉え直すことにしたんです。それで、地元のことを調べて別の地域の中学生に向けて発表してもらうことにしました。地元とは言え、生徒たちは知らないことが多かったようで、誰かに伝えることをゴールにしたことで意欲的に取り組んでくれたなと思います。

また、キャリア教育の一環として、本校を卒業した高校生に学校生活について話をしてもらいました。中学生にとって、高校生は年が近くて身近ではあるけれど、憧れの対象のような存在です。教員があれこれ話すよりも、高校生たちの話を聞くことでより将来のことを考えやすくなったのではないかなと思います。他にも、現在起業されている方にキャリアや仕事についてお話ししてもらう機会もつくりました。

「何のために?」を明確にし、活動を見直す

—— 新たな実践をする際に、大切にしていることはありますか?

これまで学校で行われてきた教育活動の中にも、学校の外にいる人と出会う機会はあったと思います。ただ、「とりあえず去年と同じことをやる」という思考になってしまうと、その活動をする目的を見失ってしまいます。正直なところ、修学旅行や職場体験、総合的な学習の時間は、目的が曖昧になっている部分もありました。なので、改めて「何のためにやるのか?」を問い直すようにしています。

—— 職場体験も何か変えたことがあるのでしょうか。

体験先を決めるまでのプロセスを変えました。今までは興味のある業種を選んでもらうだけだったのですが、今年からは「自分がなぜその職場にいきたいのか?」「どのような体験をしたいのか?」など、自己PRを一人ひとりに書いてもらいました。全員が自分の第1希望の職場に行けるわけではないのですが、ただ選ぶだけではなくその理由を言語化することで、より前向きに職場体験に取り組む生徒が増えたように思います。

—— 学校の外の大人には、生徒たちにどのように関わってもらいたいですか?

子ども扱いせず、1人の人として真正面からぶつかってもらえたら嬉しいなと思います。中学生であっても、同じ地域に住んでいる住人の1人です。関わっていく中で、きっと良い面も悪い面も見えてくると思うので、感じたことをそのまま伝えてほしいですね。先生や親だけではなく、地域みんなで子どもたちの成長を支えていけると良いのではないかなと思います。

1人の大人として、楽しく生きている姿を見せたい

—— さまざまな実践をしていく中で、ご自身にはどのような変化がありましたか?

学校と地域や社会をつなぐ教育をするために、私自身もいろんな人と出会ったり、いろんな場所に出かけることが増えました。それをしているうちに、自分の世界がどんどん広がっていくことが楽しくなってしまって。「出雲市内にどんな人がいるのか?」「どんな場所があるのか?」など興味が湧いてきて、気になる人がいたら直接ご連絡して会いにいくこともあります。

最近は、高校生や大学生が集まるコミュニティスペースや不登校の生徒が通うフリースクールなどともつながりができました。学校以外にも、地域には子どもたちの学びにつながる場所がたくさんあるんですよね。まずは私がいろんな方とつながって、それを生徒たちに還元していきたいなと思っています。大人が楽しそうに働いてたら、生徒たちは大人になることや働くことに希望が持てますよね。

—— 学校外の人とのつながりを通して、生徒たちにはどのようなことを伝えたいですか?

まずは、島根や自分たちが住んでいる地域を好きになってほしいです。私自身、大人になるまで島根は好きではありませんでした。交通の便は悪いし、何もないし、つまらない場所だと思っていた。でも離れてみたら、「島根って意外といいところだったんだ」と気づきました。楽しんで働いている大人や、地域を元気にしようと奮闘している大人がいる。生徒たちには、そんな大人たちがいることを知ってほしいなと。

そして、「働くって面白そう」とか「あんな人になりたい」とか、何か少しでも将来に対する希望を持ってほしいと思っています。

—— 吉田さん、ありがとうございました!

2023年5月、川崎市内の小学校で教員がプールの水を誤って流し続けてしまう出来事がありました。その後、川崎市は担当した教員と校長に多額の損害賠償を請求。この一連の出来事が話題になっています。

同様の出来事は他の自治体でも起こっており、今後も起きる可能性は否定できません。今回の件に対する意見と、勤務校や自治体のプール管理の現状について、全国の教職員の方に聞きました。

参考記事:プールの水流出 95万円弁償 教員の責任はどこまで?(NHK)

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2023年9月8日(金)〜2023年10月10日(火)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :114件

アンケート結果

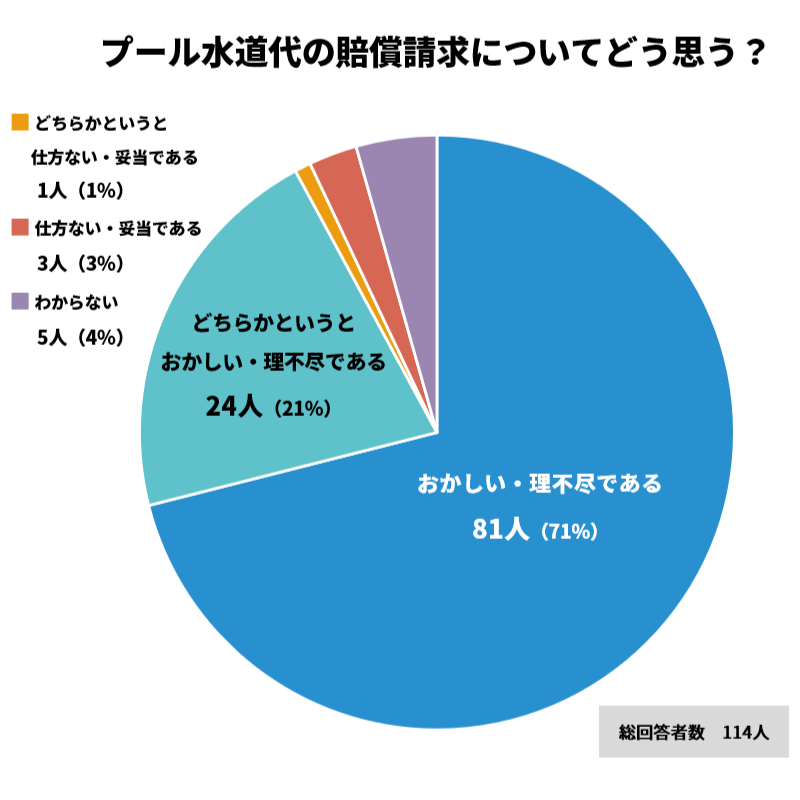

設問1 プール水道代の賠償請求についてどう思う?

Q1. 今回の賠償請求についてあなたの意見を教えてください。

「おかしい・理不尽である」を選択した人の主な意見

ヒューマンエラーが起こらないようにシステムを構築するのが自治体の役割なのに、その責任を放棄して個人の職員に責任を転嫁している。非常におかしい事案。【中学校・教員】

どこかが賠償せねばならないのかもしれないが、額も大きく、チェック体制の課題もあるため、一教員に負わせるべきではないと思う。【義務教育学校・教頭】

本来、教師が担うべき業務ではない。有資格者に業務委託することやヒューマンエラーを補うシステムを構築する責任が市や教育委員会にはあるはず。業務のマニュアルもなく、本来の業務以上のことを担わされていること自体が問題。今回は賠償ではなく、市の水道局から請求しなければいい。【小学校・教員】

そのような賠償を伴う責任ある仕事ならば、それなりの対策をたてるべきだったのであり、最終責任は管理職や教育委員会にある。同じ給料体系なのに、その仕事だけ賠償責任を負うようならば、誰もやりたくない。教育活動が仕事のはずなのに、施設の管理責任を負わされるのでは、教員のなり手がますます減る。【高等学校・教員】

「どちらかというとおかしい・理不尽である」を選択した人の主な意見

気の緩みであるという批判はその通りだと思う。一方で、ある程度の頻度で起こるヒューマンエラーでもあるのに、現場・委員会が対策を怠ってきたことも確か。止まることなく次々にタスクをこなさなくてはならないという仕事内容を考えると、何らかの対策を取るべきです。一貫してプール管理を担う人員が必要だと思う。【小学校・教員】

税金で運営されている学校の性質を考えると、このような事態になっての手続きは法律、決まりに則って行われており、やむを得ないと思う。が、毎年同じミスが全国で起きているのに、施設自体に工夫をして再発防止をしていないところがおかしい。今、お風呂だって入れたら音でしらせてくれる。税金を大事に使うべき、再発防止をするなら、教員に「頑張らせる」のではなく、ミスが起こりにくいシステムを構築すべき。何でもかんでも教員に押し付けないで欲しい。センサーを使っての管理など専門の業界団体に協力をお願いするなど対策して欲しい。【小学校・教員】

自治体がミスを補填すると税金で埋めなければならないから個人で賠償させる。というのは一理あるが、労働者として民間と同じ基準で対応してほしい。報道を見ると水の出し入れの誤操作と簡単に記載されるが、実際の設備を見るととても複雑に菅が組まれていて、バルブが複数ありとても簡単に操作することができないものもある。学校でマニュアルを整えていない責任はあるが、設備自体を古いものは改修してほしい。【小学校・事務職員】

「どちらかというと仕方ない・妥当である」を選択した人の主な意見

理不尽なところはあるとは思う。個人への責任を押しつけるのは如何と思う。ただ、5日間?という期間を考えるとそこに至るまで誰も気付かなかったのかという管理責任は問われても仕方ない部分もある。自分も体育主任を長い間務めてきたが、水管理には細心の注意を払ってきた。そういう指導助言がなされなかったのは問題ではないでしょうか。【小学校・副校長】

「仕方ない・妥当である」を選択した人の主な意見

個の過失である出来事だと判断したから。請求は、本来かかった水道代の半額であるということでもあり、金額は水を出しっ放しにしてあった期間が長った分、高額だが、個の過失のため払う義務はあると思う。【小学校/中学校・教員】

「プールの水を“誤って”流し続けた」ので、過失がある人が責任を持ち支払うべき。過失に対して税金を補填できない。【高等学校・教員】

「わからない」を選択した人の主な意見

この先生の勤務状況が分からないからです。毎日遅くまで働いておられたり、ご家庭が厳しい状況であったり、その日クラスでもめ事があったりいろんな状況が考えられるので、起きた事象だけでは判断できません。【小学校・教員】

金額が大きいこともあり、学校側だけに責任を追及することに違和感を感じます。誰もこんなことを起こしたい訳ではないとも思います。しかし、こういったプールでの事案は今後も出てきそうな気もしています。そうならないためにも、委託を考えるなど新たな方法を検討していただきたいと思います。【小学校・教員】

「おかしい・理不尽である」と回答した人は全体の71%にのぼり、「どちらかというとおかしい・理不尽である」と回答した人は21%でした。多くの教員が、担当教員や校長に対して賠償責任を負わせることに反対意見を持っていることがわかります。体育を担当している教員(38人)に絞って回答を見ると、「おかしい・理不尽である」と回答したのは60%。「どちらかというとおかしい・理不尽である」と回答したのは26%でした。

「おかしい・理不尽である」と考える理由としては、「プールの管理体制に課題があったのではないか」「最終責任は管理職や教育委員会にある」などがありました。一方で、「仕方ない・妥当である」と考える理由としては、「管理責任は問われても仕方ない」「過失に対して税金を補填できない」などがありました。

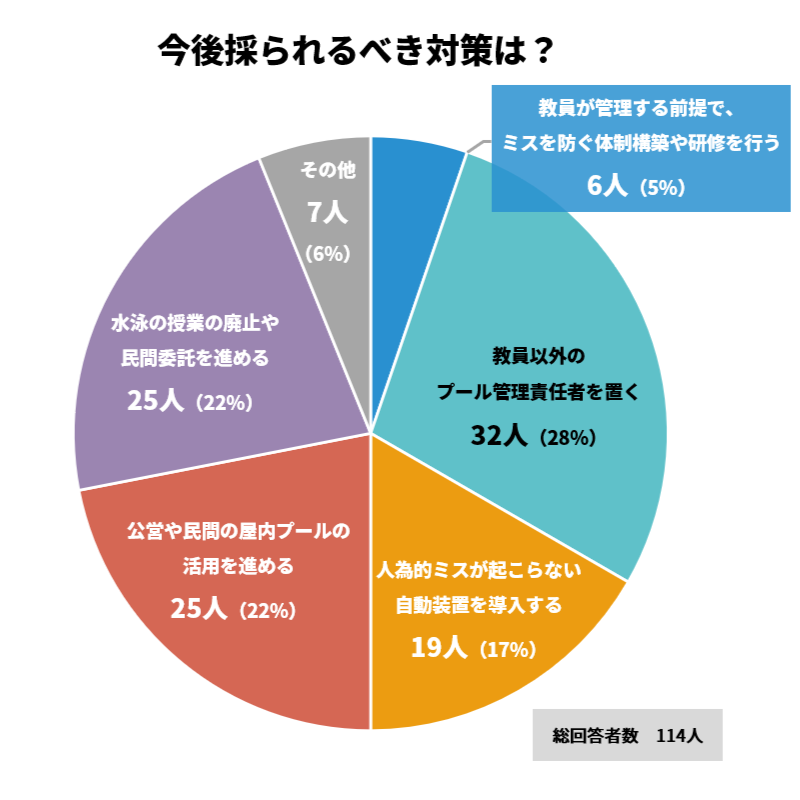

設問2 今後採られるべき対策は?

Q2. 今回のようなケースを防ぐために今後どのような策が採られるべきだと考えますか? 最も望ましいと思うものを1つお選びください。

「教員が管理する前提で、ミスを防ぐ体制構築や研修を行う」と回答したのは、全体の5%で、その他はすべて約20〜30%の人が選択しており、回答にばらつきが見られました。体育科教員に絞って見ると、「教員が管理する前提で、ミスを防ぐ体制構築や研修を行う」と回答したのは0人。同様に回答のばらつきはあるものの、特に多かったのは「公営や民間の屋内プールの活用を進める」で34%でした。

「その他」を選択した人の主な意見

人員が少なく、分掌を一人でもつことも珍しくない状況に無理がある。分掌を複数でもてるだけの人員が必要だ。【小学校・教員】

教員が管理する前提で、最終的な責任は管理職がとる。【小学校・教員】

教員の人数を増やして、ダブルチェックなどを行える体制を整える。【高等学校・教員】

水を出した人が確認すればよい。【高等学校・教員】

民間に委託できる都市部はいいけれど、地方では民間委託は厳しいので、そちらは自動装置が必要。【小学校・教員】

設問3 勤務校のプール管理の体制やシステムは?

Q3. 勤務している学校や自治体における、プール管理の体制やシステムについて教えてください。よい面・悪い面を含めてお答えください。(任意)

主に体育科の教員が管理している

体育主任が中心となって管理しています。どこの学校も、管理職に体育主任経験者が多く、「昔は俺もやっていたよ」と言われてしまい、体制を変えることは難しい状況。夏休み中は日直が水質管理を行っていますが、体育主任も休み返上でお盆期間等に見回っています。夏休み中のプール開放は行われておらず、休み明けの授業のために水質維持をしています。【小学校・教員】

体育主任を中心に校内分掌の体育部で運営する。各学年や島ごとに水栓の開け閉め、水位の調整、掃除用ロボットの投入、施錠などを輪番で行うが、土日や夏休み等の管理は体育主任、体育部が負担することが多い。【小学校/義務教育学校・教員】

体育部のプール担当が主となってやっています。大体若手の男性教員が多いです。設備が古いので、ちゃんと稼働しているかこまめにチェックしなければならず、かなり負担になっていると傍目から見ても思います。【小学校・教員】

複数の教員で分担して管理している

小規模校のため、限られた期間をほぼ全職員管理体制で見ている感じ。清掃はPTAも巻き込んで。使用の割に雑多な業務は辛いが、周囲にプール施設はないため、委託はできない。【義務教育学校・教頭】

基本は複数の先生で管理するように体育主任が呼びかけています。最新のプールでないので、どうしても人の手での作業、管理が必要なので、やり方を広めています。以前の学校はプールが古く、濾過機の洗浄、逆洗、ヘアーキャッチャーの掃除をほぼ毎日必要だったので、作業ができる人を増やすために声をかけましたが、協力してくれるのは少数でした。【小学校・教員】

プール当番の学年が、朝と放課後にプールの管理をチェックして日誌に書いて体育主任に出している。【小学校・教員】

その週の日直担当の学年が管理している。3クラスであれば、2〜3人の担任が水温を測ったり水を止めたりしていて、複数で行うことでミスを防ぐことができている。【小学校/中学校・教員】

貯水は体育担当で、毎日の水質は基本的に教員が交代で管理。ただでさえ時間がない朝に水質を確認したり、塩素を投入するのはきつい。また、年に数回しかない業務なので、しっかり管理方法がわからないままやらされている。【小学校・教員】

設備の老朽化が進んでおり、管理のしづらさがある

プールの管理というのはボタンひとつで済むものではなく、老朽化した施設を大変な作業で止水するものもある。古いところも多くコンピューター化されているわけでもなく、手間もかり人的なミスが起こるのも仕方がない構造である。【小学校・教員】

設備が古い、または、操作が難解。明らかに、教員を行う者の専門性とは異なる専門性が求められるものが多い。今年度は、外部に日々の管理をお願いしたり、機器の修繕や操作を行なってもらったりすることができ、負担は少なかった。【小学校・教員】

従来の古い体制のままで何ら変わっていないため、良さが見つからない。毎年水漏れなどの施設の補修をしているが、一向に改善しない。施設的な限界がきているが、作り直しなどの改善の話は何もない。今の子たちは虫の死骸の浮く屋外プールに拒否感を持つ事も少なくなく、現状のシステム・施設は限界を超えているのではないかと思う。【小学校・教員】

施設の老朽化がみられ、濾過器の運転が止まり、さらに異常な暑さのため藻が発生し、清掃しなおし、水の入れ替えを行った。プールサイドやプールの底のコンクリート部の亀裂や破損も多く、パテ等で修繕はしているがケガの心配がある。【小学校・教員】

民間施設を利用しているため、学校での管理はしていない

民間の屋内プールを借りているが、水のことについて一切心配することがないので気楽。ただ、相手がいることなので、自由に使用できないのが難点。【小学校・教員】

外部のプールで外部指導者による水泳学習を行う。校内のプール管理がなくなったのはすごく良い。ただ移動に時間がかかる。【小学校・教員】

うちは、本当にありがたく公立の市民プールを学校がお借りする形(併設しています)なので水質管理は全て外部委託です。控えめに言って最高です!授業の際も教員の他に監視員さんがついていてくださるし、室内なので中止にもならず予定が組みやすいです。唯一、強いて言えば急な予定変更はできませんが、それは水泳第一で前もって予定を組めばいいだけ。メリットの方が多いのでこのままがいいです。【小学校・教員】

まとめ

今回の賠償請求に対して、「おかしい・理不尽である」「どちらかというとおかしい・理不尽である」と回答した人は、全体の90%以上にのぼりました。その理由としてあがっていたのは、「プールの管理体制に課題があったのではないか」「最終責任は管理職や教育委員会にある」など。一方で、少数ではありましたが「仕方ない・妥当である」「どちらかというと仕方ない・妥当である」という意見もありました。理由としては、「管理責任は問われても仕方ない」「過失に対して税金を補填できない」などがありました。

改善策については、「教員以外の責任者を置く」「自動装置の導入」「公営や民間プールの活用」「水泳授業の廃止や民間委託」など、それぞれ約20〜30%の人が選択しており、回答にばらつきが見られました。

勤務校のプール管理の現状としては、体育科の教員が中心となって行っているという回答が多く集まりました。中には、学年ごとや日直が担当したりと、管理の負担が体育科の教員に偏らないような工夫をしている学校もあるようです。懸念としては、主に体育科教員への負担が大きいことや、管理の操作が覚えにくいこと、設備の老朽化による管理のしづらさなどがあがっていました。

勤務時間前や休み時間にも操作する必要があり、業務の負担にもなっていることが伺えます。教員の働き方改革の観点においても、プールの管理体制について改めて見直していく必要があるのではないでしょうか。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

ドイツの教育学者ペーター・ペーターゼンによって創始され、オランダで広がったイエナプラン教育。一人ひとりを尊重しながら、自律と共生を学ぶことを大切する教育方針は日本の教育者の間でも注目されるようになりました。

今回お話を伺ったのは、静岡県の川根本町立三ツ星小学校でイエナプラン教育の実践を続ける濵大輔さん。同校は、3つの小学校を再編して2023年4月にスタートした新しい学校です。

筆者はある1日の濵さんの授業の様子を見学させてもらい、今回のインタビューのお時間をいただきました。濵さんの具体的な実践や大切にしている考えを紹介します。

子どもの関心を出発点にしながら、ともに学ぶ

—— イエナプラン教育とは、どのような実践なのでしょうか。

ともに生きることを学ぶ。一言でいうと、それがイエナプランの特徴だと思っています。もう一つあげるとしたら、生きた学びであること。教員から学習内容を提示するような学び方ではなくて、子どもたちの関心を中心に対話を重ねながら学んでいくんです。

僕の授業ではすべてをそうしているわけではないので、先に目標を提示したりドリル教材を使ったりすることもあります。理想的には、子どもの内側から湧いてきた問いを出発点にした活動をできる限り多くしたいなとは思っています。

—— 具体的には、過去にどんな授業がありましたか?

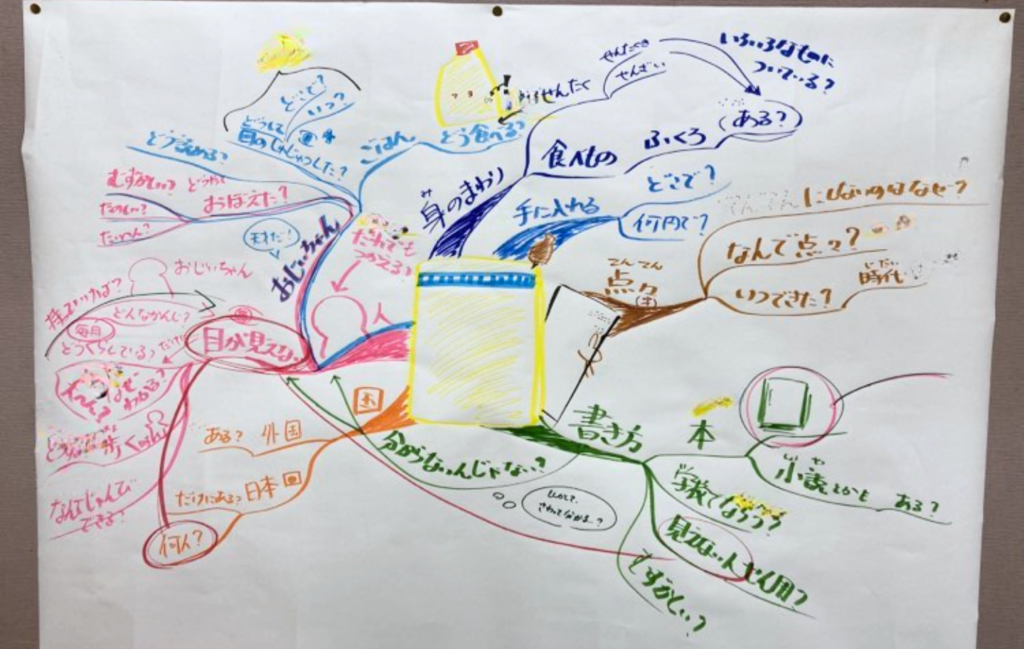

昨年度担当していたクラスでは、点字器(点字を打つ機械)についてワールドオリエンテーションをしました。

※ワールドオリエンテーション:子どもたちの経験世界にある本物の事象に対する子どもたち自身の内発的な問いに基づいて探究を行い、科学研究のプロセスを仲間とともに学ぶ協働活動(出典:https://onl.bz/Xq9ah2J )

ある子が、「全盲のおじいちゃんに手紙を書いた」と言って、そのときに使った点字器を学校に持ってきたことがありました。みんなで点字器を観察する過程で、「どうやって使うんだろう?」「点字ってどう読むんだろう?」などの質問が出てくるわけです。それを僕がマインドマップにまとめて、どんな役割分担で探究していくかをみんなで考えました。

そのときに子どもたちに伝えたのは、一次情報と二次情報の違いです。その上で、みんなにはできるだけ一次情報に触れてほしいという僕の思いを伝えました。すると出てきたのは「おじいちゃんに直接話を聞くのが1番いい」という意見。では、どうやったらおじいちゃんに会えるか?それをみんなで考える。実際に会って話を聞くことができたら、各自が担当する問いについてさらに探究していき、最後はそれぞれが学んだことを発表しました。

—— まさに子どもの関心が出発点になっていますね。ただ、学習指導要領で定められている学習内容にも合わせる必要があると思います。その点の難しさはありませんか?

どの学年でどんな内容を扱う必要があるかは、あらかじめ把握しておくようにしています。なので、学習指導要領の内容を意識して、僕から「ここについて疑問に思うんだけど、調べてみない?」と投げかけることもあります。誰からも手が挙がらないときは、僕が調べて最後に発表することもある。そうすると、結果的には学習指導要領で定められている内容にもみんなが触れることができます。

みんなで協働しながら学ぶ時間の他にも、「週計画」と呼んでいる自律学習の時間が1日2〜3時間あります。そこでは、国語や算数などの枠の中で、それぞれが何をどう学ぶかを決めることができます。

一人ひとりを尊重し、安心して学べる環境を整える

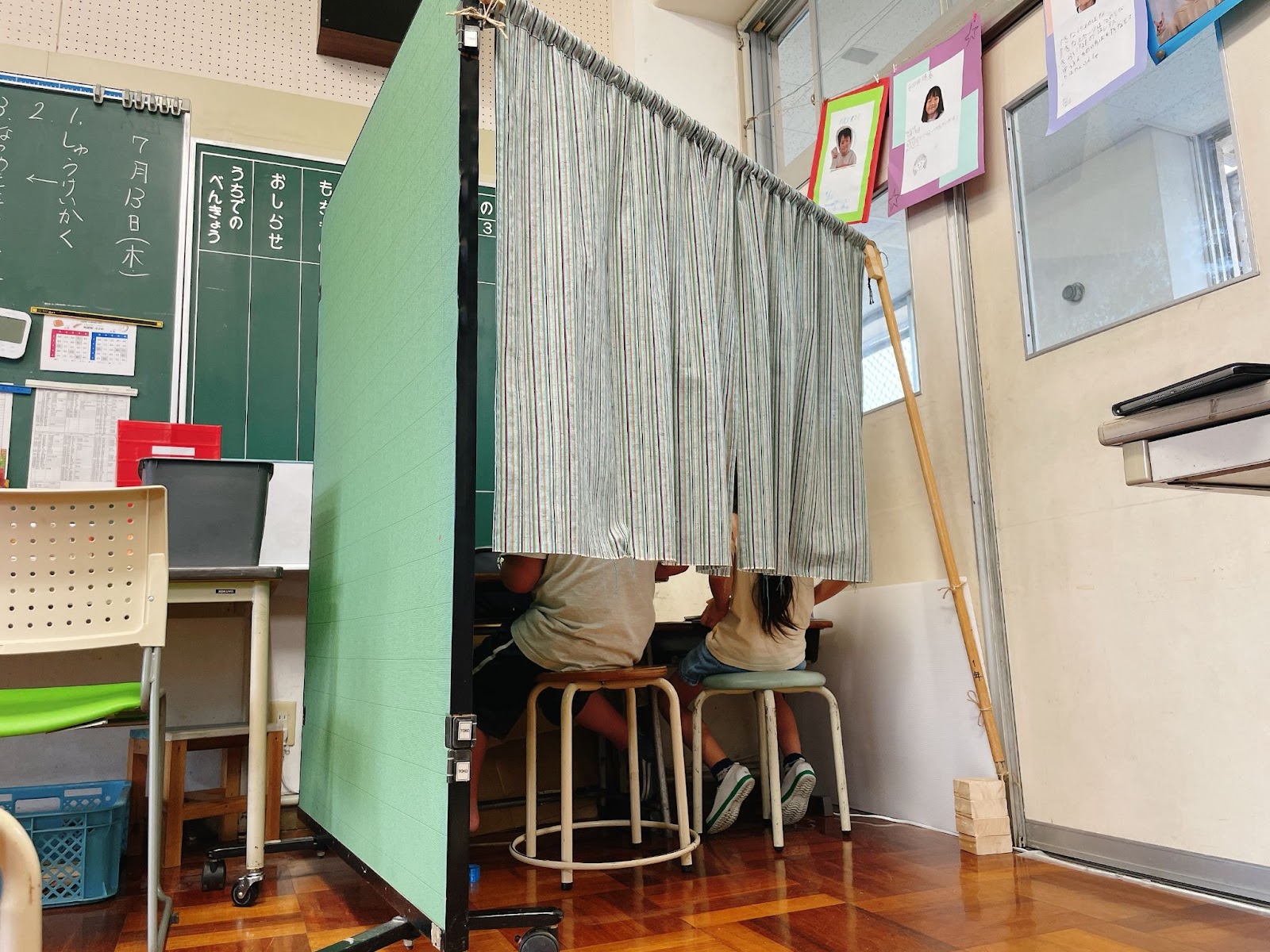

—— 教室での机の配置は、多くの学級で見るような講義形式ではありませんでしたね。常にこのかたちで授業を進めているのでしょうか?

そうですね。今は、教室の真ん中に椅子を並べてサークルを作っていて、その周りにいくつかのグループを作るように机を並べています。一人で集中したいときのために、教室の隅にはカーテンで覆った個人ブースもあります。

最初からこのかたちだと不安になる子もいると思ったので、そこは慎重に変えていきました。サークルになる場所は残しつつ、初めは机を黒板の方に向けておいて、漢字や計算の練習をするときは僕が黒板の前に立って説明しました。子どもたちには、既に経験してきた「授業はこういうもの」というイメージがあると思うので。そこから少しずつサークルになって集まる体験を重ねていき、机も前向きではなくグループになるような配置に変えていきました。

—— 授業の中では、自律学習や共同学習に取り組む際、そのねらいを子どもたちに丁寧に説明しているように見えました。

子どもも1人の人間だと思っているので、そういう関わり方をしているんだと思います。同じ人間としてできる限り相手を尊重しようと思うと、理由や背景は説明しますよね。

ただ、最初の頃は「必要性に迫られたから説明するようになった」というのが正直な答えです(笑)今までとは違うやり方をすると、子どもたちから「なぜ?」という問いが自然に生まれてきます。

例えば、「漢字ドリルを先に進めてもいいよ」と伝えると、中には「なんで先に進めてもいいの?」と思う子もいる。特に、先生が言ったことをきちんと守っていたからこそ評価されてきたような子たちは戸惑うわけです。なので、背景にある考え方を伝えるようになりました。特に小学校高学年になると、そうしないと取り組んでもらえなかったんです。

時間をかけて、丁寧に。「学級通信」で伝え続ける

—— 新しい実践に対して、同僚の先生たちの間ではさまざまな意見があると思います。先生たちとの関わりで大切にしていることはありますか?

今の僕は「川根本町型授業づくり研究員」として委嘱されています。さらに校長からは、「イエナプランナビゲーター」という校務分掌をもらっている。そういう役職がすでにあるので、僕の実践に対して真っ向から否定する人はいません。

けれど、それに対して僕が「自由にさせてもらいますよ」みたいな感じで一人で突っ走っていくと、周りの先生はたまったもんじゃないですよね。そもそもこれは僕だけの実践ではなくて、先生たち全員の学びにつなげて学校全体で取り組んでいく必要がある。それをしていくために、まずは僕から自己開示していこうと思い、年度当初に思いを綴った通信を先生たちにお渡ししました。

もちろんそれを渡したからと言って、簡単に理解してもらえるわけではないと思っています。僕の考えを伝えたり実践を見てもらったり、対話を重ねたりする時間が必要なんです。それは保護者に対しても同じです。なので、週1,2回のペースで発行している学級通信は、保護者と先生たちにお渡しするようにしています。

自分の“原体験”を大切に。理想は手放さず、続けてほしい

—— 最後に、濵さんのような取り組みをしたい先生に向けてメッセージをいただけますか。

何かを変えたいと思っている先生には、きっと“原体験”があると思うんです。その体験があるから、「自分はこういうクラスや授業をつくりたい」と思うんじゃないかな。

僕の場合は、特別支援学校に勤務していたときに出会ったある生徒の変化がきっかけでした。「自分の中から出てきた関心は、こんなにも人を変えるんだ」という驚きがあった。特別な場所で学ぶこともいいことではあると思ったけれど、僕としては、一人ひとりの関心やペースに合わせた教育を、日本中の子どもたちが体験できるようになるべきだと思ったんです。どうしたらそれができるんだろう?と考え続けて、今の実践がある。

多くの人は、自分の理想を持ちながらも「教科書の内容をやらないといけないから」「隣りのクラスに合わせないといけないから」とか、いろんな壁があると思うんです。それは無視できないけれど、諦めてしまったらそれ以上のものにはなりません。なので、それぞれの理想は手放さずに、小さいところからでも自分が大切にしたい実践を続けてほしいですね。

受験戦争のイメージが強い韓国の教育。大学への進学率は7割を超え、過去10年間、毎年その割合は上昇し続けています。根強い学歴主義の思想がある一方で、教育のあり方を問い直す動きもあります。

2023年夏、NPO法人School Voice Projectでは教育視察ツアーを企画し、全国の教員や教育関係者18人とともに、韓国を訪ねました。現地コーディネートは東京生まれで韓国に住んで10年になる曺美樹さん、ツアーの全体進行は本NPO理事の武田緑が務めました。向かった場所は、韓国の教職員組合やオルタナティブスクール、包括的性教育に特化した教育施設など。4日間でオプショナルツアーを含め8つの施設を訪問してきました。

現地の方のお話を直接お聞きしながらさまざまな施設を見学することができ、それぞれが改めて教育のあり方を見つめ直す機会となりました。この記事では、訪問先で見聞きしたことや参加者の感想をお伝えしていきます。

※こちらの記事でご紹介する内容は、あくまで韓国の教育の一面であることをご承知おきください。

1日目

教員の権利と真の教育を守る「全国教職員組合」

韓国の教員団体の1つである全国教職員組合(全教組)。現在の加入率は10%ほどで、4万人の組合員が所属しています。私たちが訪問したのは、全教組の方が活動する施設。そこで組合員の方から学校教育の現状や課題をお聞きし、施設見学をさせてもらいました。

全教組は1989年に独裁政権下で結成され、民主主義や人権の擁護、反競争主義、反新自由主義のスタンスを持って活動をしています。結成当時は「不法組織」とされ、1500名余りの組合員が解雇され、激しい弾圧を受けた過去もあります。そんな中でも、労働者としての教員の権利保障と「真の教育」をモットーとして活動を続けてきました。

現在、韓国の教育業界で最も注目されているニュースとしてお話ししてくださったのが、「教権問題」です。2023年7月18日に、ソウル市内の小学校に勤務する初任教員が校内で自死するという衝撃的な出来事がありました。その背景にあったのが、児童虐待処罰法と校内暴力予防法(両法律についての内容は、下記で説明しています)。これらの法律ができたことで、教員が適切な生徒指導を行えなかったり、保護者からの過度な要求やクレームが増加したりと、さまざまな課題につながっているのだそう。この出来事がきっかけとなり、教員が不当な圧力を受けることなく、人権を守られた状態で教育活動を行う権利を訴えるために、1〜4万人規模の自発的な“追悼集会”というデモが毎週開催されるようになりました。2023年8月現在は、「教員の生存権保護を!」をスローガンに、20万人規模のデモに膨れ上がってるのだそうです。

< 参加者の声 >

成績は高いけど興味関心が低いことや、休み時間に生徒全員が疲れて寝ている光景がよくあるということを聞いて驚きました。受験戦争が激しいイメーシは持っていましたが想像以上でした。また、組合活動が盛り上がるきっかけになった自死した高校生が、「生徒の幸せは成績順で決まるわけではない」とメモを残していたというお話も心に残りました。

2日目

体験を通して“性”を学ぶ「アハ!ソウル市立青少年性文化センター」

アハ!ソウル市立青少年性文化センターは、青少年保護に関する法律とソウル市の青少年センター設置条例を根拠に1999年に設立された包括的性教育に特化した教育施設。YMCAがソウル市から業務委託を受けて運営されています。全国57の性文化センターの中で、このアハ!センターは一番最初に設置されました。取り組みとしては、恋愛やSex、身体、アイデンティティを学べる体験学習プログラムの開発や提供、性に関する人権相談室、さまざまなキャンペーンや研究などがあります。

上記の写真は、かばんの中身を見て持ち主が誰かを当てるワークで使います。例えば、一つのかばんの中に「エプロン」と「髭剃り」が入っていることもあります。多くの子どもが違和感を覚えるような持ち物を一緒に入れておくことで、ジェンダーに関するステレオタイプをほぐしていくねらいがあるのです。

< 参加者の声 >

包括的性教育に特化したセンターでありながらも、市域の青少年の居場所の1つとして位置付けられているところは興味深かったです。センターを運営されている方々が「これが子どもたちのためになっているのか?」「本当に必要なことなのか?」「これの目標は何なのか?」など真摯に問い続けていることも、お話を伺いながら感じ、共感しました。

韓国のオルタナティブスクール「コヤン自然学校」

既存の教育制度とは違う理念や仕組みで運営されている学校は「代案学校」と言われ、国から認証されている学校もあります。コヤン自然学校はシュタイナー教育をベースにしたカリキュラムを組んでいる代案学校で、国からの認証も受けています。小学生から高校生までの約100人の子どもが通っており、教員、子ども、保護者の三者が協働して学校をつくっている点が特徴的でした。大切にされているのは、自立と共生。そして、知識の量を増やすことよりも知恵を育むことに重きを置いています。ここでは先生だけではなく、生徒、保護者の方とも交流を深めました。

< 参加者の声 >

保護者の方に「受験勉強から離れるような選択をしたことで、不安になることはありませんか?と聞いてみたところ、「あります」と言っていました。不安になることはあるけれど、その度に教育の本質を思い出すようにしているそうです。そのためにも、保護者が学校教育に積極的に参加することで、その意義を体感することが大切なのだろうなと感じました。

3日目

より良い教育の実現に向けて活動する「実践教育教師の会」

実践教育教師の会は2000人以上の教員が加入している団体で、実践研究を共有したり教育政策の提案をしたりしています。代表を務めているのは韓国内で有名な教育実践家であるチョン・ギョンホ先生。私たちが訪問した日は、チョン・ギョンホ先生が総合教育や校内暴力、教権の侵害についてお話をしてくださいました。

- 統合教育

韓国では障害のある子どもが地域の公立学校への入学を希望した際はそのまま入学することができます。一見すると進んだ教育に見えるのですが、実際は教員に知識やスキル不足、人手不足などの影響で、適切な受け入れ環境が整っていない現状があります。それによって、不適切な指導をする教員もいるのだとか。障害のある子どもを含めた学級運営が困難な状況があり、必要な公的サポートがない中で教員任せになることから「本人のためにも分離教育をした方がいい」「統合教育なんていらない」という声が学校現場からあがってしまうことを問題視されていました。

- 校内暴力 / 教権の侵害

全教組の“追悼集会”というデモでも話題にあがっていた校内暴力予防法と児童虐待処罰法についても詳しくお話を伺いました。校内暴力予防法は、小学生から高校生が対象で、ゼロ・トレランス※の考え方がベースとなっている法律です。暴力行為があった際には事実確認をして加害者と被害者をはっきりさせ、両者を分離するために加害者を転校させます。元々はいじめ対策を目的にできた法律ですが、学校外の暴力行為も対象になったため、きょうだい喧嘩にも教員が介入せざるを得なくなっている現状があるようです。また、両者のより良い関係性を築くために話し合いをしたり、長い目で見守っていったりすることも難しくなっているのだそうです。

※ゼロ・トレランス:軽微な規律違反であっても寛容せず、厳しく罰することで、より重大な違反を未然に防ごうとするもの。1990年代、割れ窓理論に基づいて米国各地で導入され、後に日本にも広がった。(出典:https://kotobank.jp/word/%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-881128)

児童虐待処罰法は、家庭内だけではなく、学校内での虐待も対象になっています。児童生徒や保護者から被害申告があった場合は、即座に警察が介入して教員と対象となる児童生徒を分離します。ここでの問題点は、一部の児童生徒や保護者が、気に入らない教員を排除するための手段として使ってしまう現状があること。そのため、教員は児童生徒間の揉め事が起こったときにも介入はせず、スマホでその状況を撮影し、後日保護者に動画を見せながら説明をすることもあると言います。

「安易に分離することやシステマチックに対処することよりも、どのようにより良い関係を築いていくのか学ぶことが大切なのに、それができない現状がある」とチョン・ギョンホ先生は話してくれました。現在は全教組や実践教育教師の会など、6団体が共同で国に対して以下の4つの要望を出しています。

- 生徒指導ができる権限を(分別のない虐待通告に振り回されないように)

- 授業を深刻なレベルまで妨害する生徒を静止する権限を

- 教師の個人の携帯に訴えが来ない仕組みを(管理職の介入を)

- 特殊教育が必要な子に専門的サポートを

< 参加者の声 >

保護者からの過剰な要求やクレームに対して、先生たちがどう思っているのかをお聞きできたのは良かったです。決して「保護者が悪い」と思っているわけではなく、システムの問題だと捉えられていました。激しい競争社会の中で、先生も子どもも保護者も孤立してしまって、頼れる人がおらず、その苦しさが「過剰な要求やクレーム」になってしまっている、と考えられているようです。

韓国の歴史を知る「オプショナルツアー」

午後は、オプショナルツアーとして、参加希望者のみで3つの施設見学をしました。

- 植民地歴史博物館(関東大震災での朝鮮人虐殺の特別展)

植民地主義の清算と東アジアの平和をめざす博物館。「関東大虐殺100年・隠蔽された虐殺、記憶する市民」の特別展を見学してきました。当時の新聞や虐殺の様子が描かれている絵巻物、虐殺を目撃した子どもの感想文や子どもたちのアンケートの結果などが展示されていました。

- セウォル号事件のメモリアルスペース

ソウル市役所前に、2014年に起こった大型客船セウォル号の沈没事件のメモリアルスペースが設けられています。300人以上の犠牲者のほとんどが高校生だったこの事件。遺族の方が真相究明を求めているものの未だに叶っておらず、真相究明と事故を風化させず再発を防ぐためのボランティア活動が続いています。

- 梨泰院事故のメモリアルスペース

2022年10月、ハロウィンの日に起きた事故のメモリアルスペース。犠牲になった159人のうち、多くは若者でした。現在も、遺族の方が真相究明を求めています。メモリアルスペースには犠牲者の顔写真が並んでいました。

4日目

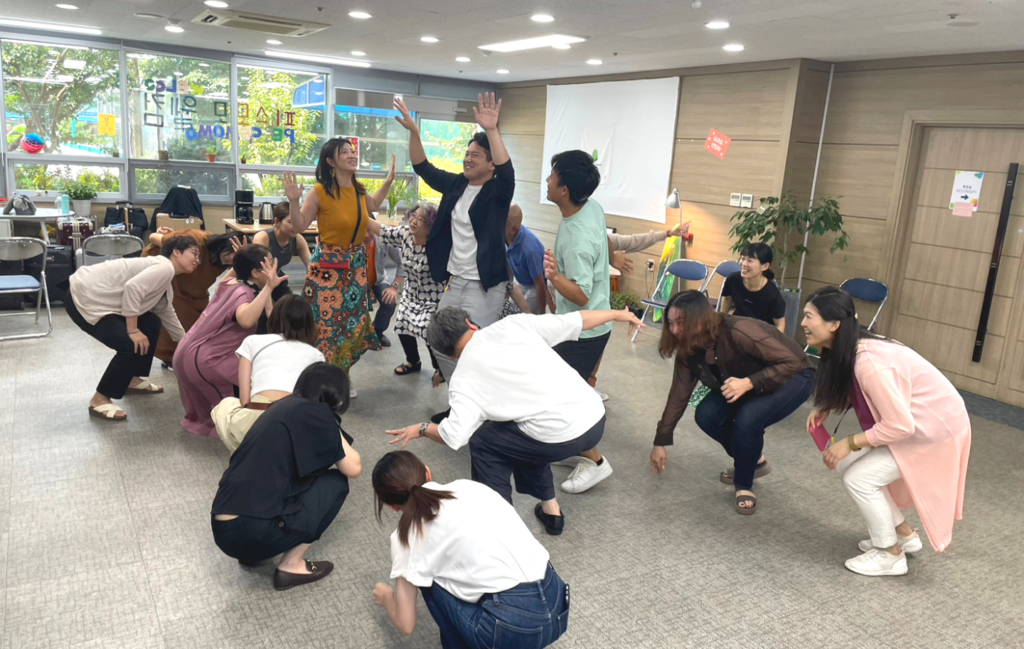

平和で暴力ない社会を目指す「PEACE MOMO(平和教育NPO)」

「学び合い」の経験と実践を通じて、より平和でより暴力のない社会をつくることを目指すNPO法人PEACE MOMO。「PEACE」は、参加(Participatory)・対話(Exchange)・芸術‐文化的(Artistic-Cultural)・創造‐批判的 (Creative-Critical)、違う視点からみる(Estranging)の頭文字を取って作られた言葉でもあります。「MOMO」は、ドイツの作家ミヒャエル・エンデの文学作品『モモ』から名付けられており、韓国語で「みんながみんなから学ぶ(모두가 모두에게서 배운다 / moduga moduegeseo baeunda )」という意味も込められています。30代のスタッフが中心となって運営しており、ワークショップ開発やファシリテーター養成等を行っています。

私たちは、「チェックイン」「あやつり人形(ペア)」「あやつり人形(グループ)」「シェアリング」の4つのワークショップを体験しました。今の自分の気持ちや相手の気持ちに意識を向けられるようなワークが多く、楽しみつつも日常の人間関係や社会構造について考えさせられるような時間となりました。

< 参加者の声 >

「平和教育」と聞くと自分とは少し遠い世界のような気がしてしまいますが、今回のワークでは、自分の気持ちに向き合うことからスタートして、そこから徐々に他者のことを考えていきました。平和を作っていくのは「遠くにいる誰か」ではなく、「自分たち」なのだと自然に感じられる時間でした。

まとめ

今回のツアーでは、ソウル市を中心にして、韓国の教育と社会に触れられる学校や施設、団体を訪ねて回りました。韓国は、保守とリベラルの対立が大きい社会でもあり、私たちが見て触れてきたことはそのごく一面です。ですが、やはりお隣の国だけあって(そして日本が植民地にしていた歴史も相まって)、教育の仕組みや文化も抱えている問題も、日本と通じることがたくさんありました。

ツアー中、夜はホテルの近くの食堂やバーに連れ立って出かけ、遅くまで語り合っている参加者の姿も印象的でした。そして、韓国社会を鏡のようにして、自分たちの職場のことや日本の教育や学校のことについてたくさん話をしました。最終日の振り返りの時間には、「日本に戻った後にがんばっていけるだろうか」と不安を口にする人や、「これまでやってきたことはやはり大事なことだと確認できた」と語る人、お互いの思いを聞きながら感極まって泣いてしまう人もいました。日常を離れて、少し客観的に、自分自身や自分の現場のこと、やっていきたいことを見つめ直し、向き合う時間にもなったようでした。

NPO法人School Voice Projectでは、2024年1月には、デンマークへの教育視察ツアーを開催します。森の幼稚園や義務教育学校、フォルケホイスコーレ、ユースセンターなどをめぐる1週間の旅。教職員の方はもちろん、教員を志す学生の方や教育に関心のある方のご参加もお待ちしています!(詳細は以下のリンクから)

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが2023年5月8日から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行し、学校現場にも変化が出てきています。

コロナ禍以前に戻したことや、または5類移行後もコロナ禍と同様に続けていることなど、その中には教員がよいと感じるものもあれば、どうなのだろうと感じているなど、さまざまであることが予想されます。

5類移行後の今、教職員のみなさんに学校現場で気になっていることを聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2023年8月18日(金)〜2023年9月18日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :57件

アンケート結果

設問1 教科の授業やクラス運営に関して

Q1. 教科の授業やクラス運営に関して、コロナ5類移行後の今、気になっていることを教えてください。

マスクを外したがらない児童生徒が多い

授業等ではコロナ前に戻りつつありますが、特に高学年の児童はマスクを取りたがらないです。長年「着けなければならない」とされてきたので、子どもたちの表情が自然な形で見れるまで時間はかかりそう。完全にコロナの影響がなくなるのはまだまだ先のように感じます。【小学校・教員】

マスクをはずさない子どもが増えたことが気になります。表情豊かに表現する力が身についているか気になります。【中学校・教員】

体育の授業で「熱中症予防のため、マスクを外してほしい」と言ってもなかなか外さないため、体育の教員は困っていた。5月の体育祭も、リレーの選手が軒並みマスクをしたまま全力疾走をしていた。夏場は体調が心配になる。【中学校・教員】

コミュニケーションスキルの低下を感じる

会話やコミュニケーションの文化が退行したように感じるのは、個人的な感覚でしょうか? マスクをしていて表情がわからない。密接・密集を咎められていた3年間で、相手の表情や口角、語気を体感してのコミュニケーションが薄らいだように感じます。指導要領は「対話的な学び」と謳っていますが、コロナ禍でそれは形式的、形骸化しているように感じます。【小学校・教員】

子どもたちの中にも対極にいる子がいるなぁと感じます。人と交わることを極端に嫌がり、これまで何も言われることがなかった人間関係の持ち方について戸惑う子どもたちと、距離感が分からず、グッと近づいてしまう子(幼少時代に本来経験することをできなかった)。教師は対極にいる子どもたちをもっと意識して、学級をづくりをしていく必要があるかと思います。【小学校・教員】

感染対策の難しさを感じる

グループ等での協議は今の学びに不可欠ではあるが、感染症の不安が全て払拭されたわけではないので、どの程度までならOKかという判断が難しい。【小学校・校長】

現実的には第9波が来ているにも関わらず世間の意識は「終わった」という感覚で生徒、保護者ともに感染防止の意識が薄れて適切な授業形態がとりにくくなっている。【中学校/高等学校・校長】

オンライン授業への対応が負担

出席停止の生徒に授業配信をするのか、しないのかが話題になっていること。【中学校・教員】

学級閉鎖時に「オンライン配信」の話があがり、不安です。対面授業とは異なる準備が必要ですし、学級閉鎖のときは生徒への連絡対応やふだん積み重ねた仕事、閉鎖以外のクラスの授業などをしており休んでいたわけではありません。これって負担増なのではと思います。【中学校・教員】

リモート授業に対する意識が薄くなってきてしまったので、突如リモート参加の生徒が出た時に、準備、活用に戸惑ってしまっている。【中学校・教員】

コロナ禍で一気にオンライン(リモート学習)学習の環境は整い、オンライン学習が可能になりました。しかし、コロナとか関係なく、「眠たくて学校に行くのが嫌だからオンライン学習をしたい」という子どもが出てきたり、弊害も出てきました。教室でのオンラインと対面授業の併用はやりづらいので、「オンライン学習」の線引き(〜の時はオンライン学習可能、〜の時はオンライン学習は不可)は必要かなと思います。【小学校・教員】

設問2 学校行事に関して

Q2. 学校行事に関して、コロナ5類移行後の今、気になっていることを教えてください。

行事の精選が進んだが、元に戻そうとする動きがある

コロナ禍と「働き方改革」が合わさって、仕事内容や行事の精選が進みました。運動会も半日開催になるなど学校側の負担が減りますが、保護者の方の中には「元の状態」を希望する方もあり、バランスが難しいです。【小学校・教員】

まだ手探り状態。縮小し、児童及び教職員の負担を減らすようにしてきたが、5類移行後は従前の学校行事の内容を望む声が保護者や地域からあがっている。また、コロナ禍では、始業式や終業式をTV放送で行っていたのに、5類移行になり体育館に一同に集めて実施している。教職員自体も一同に集めることに執着しているような気がする。【小学校・副校長】

縮小して問題なく目的を達成できていた運動会(体育祭)や式典が、従来の誇大なものに戻そうとする動きが散見されます。せっかくICTデバイスが普及し、ZOOM等のオンライン会議システムも一般化したというのに、児童生徒・保護者たちと振り返りや対話する時間がないまま、上位下達を続ける気質に疑問を感じています。【中学校/高等学校・教員】

元に戻そうとすることに抗う人。元に戻さないことに抗う人。対極にある考え方ですが、子どもたちの成長や学校の存在価値として精選していくチャンスとしてとらえることが重要かと思いますが、続けるか続けないかという二項対立的な不毛な話し合いにどんなアプローチをすればいいのか悩みは尽きません。【小学校・教員】

行事や授業を「コロナ禍前」に戻す風潮があります。コロナ禍を体験した「知見」(オンラインやGIGA端末、クラウド利用など)を加味した「新しい形」での実施を計画して実行していくべきだと強く思っています。【高等学校・教員】

5類に移行した後も変わっていないことがある

始業式や終業式で安易にオンラインで行っている気もします。暑い時期や寒い時期に集まる必要がなくなったのはいいのですが、集まる良さもあったと思うのですが‥。【中学校・教員】

校外学習の頻度が少ない回数になったまま、コロナ以前に戻らないことに疑問を感じる。【小学校・教員】

設問3 教育活動、学校生活に関して

Q3. その他の教育活動、学校生活に関して、コロナ5類移行後の今、気になっていることを教えてください。

給食での黙食指導を継続している

黙食が基本の給食スタイルでしたが、その方が食べるのが早い、静かで気が休まるなど、教師に都合の良いことがあったため、元のスタイルに戻すことをしない教室があります。会話を楽しみながら食事をすることが、子どもたちの発達に必要であることを知らないからかな?と思ったりします。子どもたちの発達について学ぶ機会がほしいなーと思います。【小学校・教員】

給食時間、他のクラスがまだ黙食を続けていて、自分のクラスでは班で食べさせたいがまだできていない。【小学校・教員】

設問4 働き方や組織運営に関して

Q4. 教職員の働き方や学校組織運営に関して、コロナ5類移行後の今、気になっていることを教えてください。

コロナ禍で進んだ働き方改革が元に戻った

コロナ禍で縮小し、働き方改革も進んでいたのに、オンラインでも良いような会合が復活したり、市が主催する行事が復活したりして、何のために知恵を絞って取り組んできたのか分からないことが多々ある。一同に集まってとか顔を合わせてということに市教委自体執着があると思う。【小学校・副校長】

教委は何でも機械的に、コロナ禍前に戻そうとして、研修等も会場での集合型に。リモート形式で培ったものも活用したら効率的だと思うのですが。【義務教育学校・教頭】

対面回帰になりつつある。オンラインで効率化ができていた部分が、対面や参集へもどりつつあり、それを管理職が指示している点、現場とのギャップが生じつつある。【特別支援学校・教員】

コロナ禍を経験し、今までのやり方に疑問を持つ人は増えたと思う。しかし、実際にやり方を変えたという事例が身の回りでは少ないように感じている。【小学校・教員】

教員の仕事が増えている

行事や学校生活、とりくみが以前のものに戻ってきていますが、教員の若年化で転勤の入れ替わりが多くなり、コロナでブランクが空いた分、「以前はどうしていたか」がわからなくなってきています。それらを再構築したり、コロナ禍がきっかけで追加されたメンタルの健康観察や子どもたちの端末の管理など、コロナ前よりは確実に仕事が増えています。しかし、教員は不足しており、学校は疲弊してきていると思います。【中学校・教員】

設問5 その他、気になっていること

Q5. その他の事柄に関して、コロナ5類移行後の今、気になっていることを教えてください。

感染対策への意識が低下している

教員や児童の表情がわかりにくいということで、マスクを外すよう委員会から指示があり、真っ先に教員が罹患しています。(今も)コロナ以外の疾病、インフルエンザ、溶連菌等、抵抗力体力の低下のせいか、疾病の見本市のような有様です【小学校・教員】

生徒が一気にマスクを外すようになった。今までクラス内で感染症の発生はないが、今後発生したら爆発的に増えるのではないかということが気になっている。【高等学校・教員】

現実に起きていることを正確に見ないで、なんとなく「終わった」という意識が蔓延していること。それをマスコミをはじめとする「世間」が推し進めていること。正確な情報の入手が難しくなっていること。【中学校/高等学校・校長】

子どもたちの成長や発達への影響が心配

低学年の子たちの、不登校とまでいかなくともはっきりした理由のない欠席が増えています。コロナ禍に保育園や幼稚園に通っていた子や家庭では、学校を休むことへの抵抗が下がったのだなと思っています。無理して学校に来ることはないと思い、休んでいいよという気持ちもあるのですが、一方で常に1割以上の子がいない学級もあり、気になっています。【小学校・教員】

コロナ禍の3年間で「学校」に対する子どもたちのスタンスが変わっているように感じる。小学校はすでに半数が「コロナ禍しか知らない世代」で、学校というシステムへの不適応も多くなってきている。もちろんコロナ禍以前からのゆるやかな流れと言う方もいるが、この3年間がもたらした子どもたちへの影響は、丁寧に検証する必要があるのではないかと感じている。【小学校・教員】

コロナで学校の教育は抜本的に変わる!と思ったが、ほとんど何も変わらなかった!休校になったり、マスク着用を義務づけられたりしたツケは今後、今の子どもが大人になった時に必ずまわってくるような懸念がある。【中学校・教員】

まとめ

新型コロナウイルスの位置づけが5類に変更されてから、学校現場ではさまざまな変化があったことが伺えました。その一つが、児童生徒や教職員のコミュニケーション。マスクの着用の義務付けがなくなったことで表情を見ることができるようになり、心理的な距離が縮まった一方で、マスクを外すことへの抵抗感がある児童生徒も少なくないようです。長期間マスクを着用してきたことで、コミュニケーションスキルの低下を心配する声もありました。

また、最も多くあがっていたのが、教育活動や組織運営をコロナ以前にそのまま戻そうとする動きへの懸念でした。地域の住民や保護者から学校行事の復活を望む声があったり、教育的意義を考えずに元に戻そうとする動きがあったりすることで、教員の働き方改革にも影響が出ているようです。さらに、状況によってはオンラインと対面の両方で授業を行ったり、急遽オンライン授業の対応をしたりすることがあり、負担を感じている教員もいることもわかりました。

コロナ禍でストップしていたさまざまな教育活動が再び動き始めた今、児童生徒にとってより良い教育環境を、もう一度考えていく必要があるようです。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

暗黙のうちに“価値観”を教えてしまう「隠れたカリキュラム」とは?

「女子はしっかりしているね」「男子は荷物運びを手伝って」「男女別に並んで」

そんな言葉を、無意識に子どもにかけていることはありませんか。

教育する側が意図しているかどうかに関わらず、学校で過ごす中で児童生徒が学び取っていく事柄を「隠れたカリキュラム(ヒドゥン・カリキュラム)」と言います。例えば、教員が上記のような言葉を子どもに投げかけることで、子どもたちは「女子はしっかりしているけど、男子はそうではない」「力仕事は男子の役割」「性別は女性と男性に区別されるもの」というジェンダー規範を学び取っていきます。

※ジェンダー規範:男性と女性がどのようにあるべきで、どう行動し、どのような外見をすべきか、という考え(出典:https://onl.bz/8eF5rw2)

他にも、教員が暴力的な言葉を使って子どもと関わっていると「暴力的な言葉を使ってもいい」「自分より年下の人を乱暴に扱っていい」と子どもは学び取っていきます。

このような「隠れたカリキュラム」は、必ずしも子どもたちに悪い影響を与えるものばかりではないものの、ジェンダーによる役割意識を植え付けたり、いじめにつながったりする可能性があると言われています。

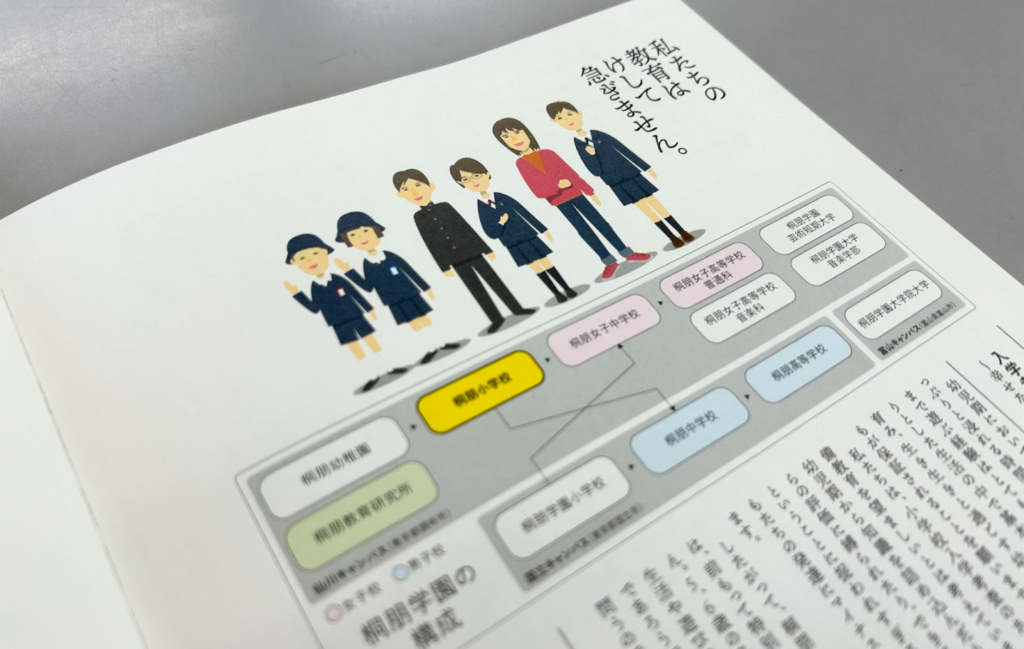

今回は、「隠れたカリキュラム」の一つであるジェンダー規範について、私立桐朋小学校の教員の星野俊樹さんにお話を伺いました。「僕自身も、『男はこうあるべき』というジェンダー規範に悩まされてきました」と話す星野さんは、「生と性の授業」に取り組んできたほか、子どもたちにジェンダー規範を問い直す実践を続けてきました。

星野俊樹さんプロフィール:

1977年生まれ。出版社勤務を経て小学校教員に転職。都内の公立小学校に6年間勤務した後、2016年に私立桐朋小学校に着任。人権教育に関心があり、現在は包括的性教育の教育実践を模索中。『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育』に勤務校での実践を寄稿、『これからの男の子たちへ』には著者の太田啓子さんとの対談が収録されている。

すでに学校の中に存在している、“ジェンダー規範”

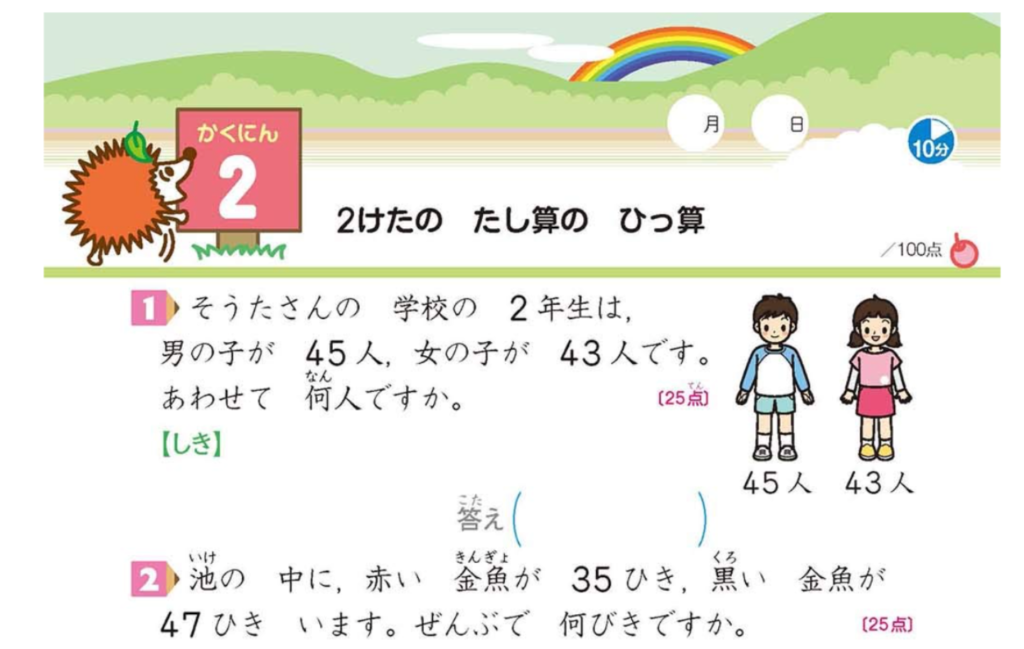

—— どのような場面で、「隠れたカリキュラム」があると感じますか?

学校生活の中でよく見る場面で言うと、まずは教科書の表記があげられます。小学校2年生の算数ドリルには、次のような文章問題が載っていました。

そうたさんの 学校の 2年生は,男の子が 45人,女の子が 43人です。あわせて 何人ですか。

この問題文には2つの問題点があります。1つ目は、男の子と女の子のイラストです。男の子は髪が短くて服がブルー、女の子は髪が長くて服がピンクでジェンダーステレオタイプ的に描かれています。

2つ目は、男の子と女の子の数を合わせて、子どもの数を求めさせているところです。この問題文からは、すべての人が女性もしくは男性のどちらかに当てはまるという考え方である性別二元論が、「隠れたカリキュラム」として組み込まれています。性自認には女性・男性のほかに、女性でも男性でもあるとか、どちらでもないとかさまざまあるはずです。

では、どのようにこの問題文を変えればいいのでしょうか。例えば、「男の子」を「1組の子ども」、「女の子」を「2組の子ども」に書き換え、外見からは性別が分からない子どものイラストにするのも一案です。

また、漢字ドリルの例文では、「母に代わって、朝食をつくる」「僕の兄はカブトムシが好き」などの表現が出てくることがあります。ここにも「隠れたカリキュラム」があって、「料理をするのは女性の役割」「男の子は昆虫が好き」などの性別役割分担やステレオタイプを強化してしまうのではないかと思います。母ではなく父、兄ではなく姉でもいいわけですよね。性別で分ける表現やジェンダーバイアスのある表現があったら、その部分は使わないようにしたり少し手直しをしたりすることもあります。

ただし、その教材内のすべての例文を1つ残らずジェンダーニュートラルにはしないようにしています。そうしてしまうと、逆にジェンダーニュートラルな表現が1つの規範となり、ニュートラルではない表現が否定、排除され、多様性の本来の意味から離れてしまうからです。多様性を体現する漢字ドリルにするのであれば、「朝食を作る父」や「カブトムシが好きな姉」といったジェンダーニュートラルな文章だけでなく、「朝食を作る母」や「カブトムシが好きな兄」といったジェンダーステレオタイプ的な文章も含みこむ必要があるでしょう。重要なのは多様なあり方や選択肢があることを示すことです。

—— 教科書やドリルの表記以外にも、「隠れたカリキュラム」はあるのでしょうか。

かつて勤めた学校の入学式で、違和感のある場面がありました。新1年生を歓迎するメッセージとして、「これから僕たちの仲間だよ」という言葉が講堂に大きく掲げられていたのです。

自身のことを「僕」と表現するのは男の子に限ったことではありませんが、やはり一般的には男の子が使う一人称であるイメージが強くあります。生徒を代表する呼びかけの一人称が、「僕」であることは、男の子が学校の代表であることを伝える「隠れたカリキュラム」だと思います。

また、座席の並び方や2列に並ぶときの順番にも「隠れたカリキュラム」があります。男女がペアになるように座席を並べたり、2列に並ぶときは性別ごとに背の順で並んだりしますよね。ここにも人間を性別で区別する考え方があると思います。

—— 学校に入学する前から、家庭や社会からすでに何らかの影響を受けているのでしょうか。

そうですね。幼稚園や保育園でも、子どもたちにジェンダーを意識させるような仕組みがあると思います。例えば、先生が幼児一人ひとりのトレードマークを決めて、幼児の持ち物にそのマークを付けておくのは幼稚園や保育園では一般的で、まだ文字を読めない幼児にとってはそのマークが名前の代わりになるわけです。

その取り組み自体は問題ないと思います。ただ、シールの割り振りがジェンダーバイアスを強化しているケースが多い。女の子であればうさぎやいちごのマーク、男の子であれば飛行機やカブトムシのマークという感じです。

今の社会で生きていたら、幼稚園や学校でジェンダーバイアスを植え付けようとしていなくても、女の子らしさや男の子らしさを意識させるような力が働いているように思います。本当に“その子らしさ”を大切にしたいのであれば、社会がどのように子どもたちをジェンダー化するのかアンテナを立て、そのメカニズムを熟知した上で、あえてニュートラルな関わりをしたり、仕組みをつくっていったりする必要があるのではないでしょうか。

権力をもった人の存在が、場に大きな影響を与える

—— なぜ、学校の中でジェンダー規範が強くなってしまうのでしょうか。

「女性脳・男性脳」が、まだまだ根強く信じられているからだと思います。たとえば、女の子はもともと母性があり感受性が強く、男の子は生まれつき攻撃的で機械好きなのは、性別によって生まれつき脳の組成が異なるからであるというような説です。しかし、そのような考え方は、科学的根拠のない俗説であり、ニューロセクシズム(神経学的性差別)と呼ばれています。女らしさや男らしさを作り上げるものは、脳ではなく社会だという前提が、まず教員間で共有されていません。

だから、「女性脳・男性脳」を信じている教員たちは、女の子はピンクやプリンセスが好きで、男の子は電車や戦いごっこが好きなのは、本能的なものと信じて疑わず、不適切な子どもの言動に対しても、安易に「女の子だから・男の子だからそういうものだよね」と済ましてしまう。

「女性脳・男性脳」を信じてしまうと、男の子の他者に対する暴力的、権力的な関わり方に対して「男の子ってわんぱくだし、そういうものだよね」で簡単に済ませてしまったり、女の子が自分の本当の感情を押し殺して“いい子”に振舞っているだけなのに、本音に気づくこともなく、その姿を『おしとやかで女の子らしい』とほめたり、そんな女の子をやんちゃな男子のお世話係にあてがってしまいます。

—— 大人の考え方や関わり方も、影響しているのでしょうか。

学校の中では、教員だけではなく管理職も含めて、みんなが自覚せずともジェンダー規範を強めている側面があるように思います。

「権力とは状況の定義権である」

臨床心理士の信田さよ子さんは、フランスの哲学者であるフーコーの言説を引用してそう述べています。その状況において、何が正しくて何が正しくないかを定義する力を権力だとすると、教員も権力を持っている存在だと言えます。どんなに気をつけていても、教員は権力から逃れることはできません。なので、教員がジェンダーに対して無自覚なままでいると、子どもたちのジェンダー規範やジェンダーバイアスを強化してしまうのです。

その構造は、教員と子どもの関係だけではなく、管理職と教員の関係にも当てはまります。例えば、「高学年は男性教員、低学年は女性教員が担任をする」という暗黙のルールがある小学校もあります。

「高学年は仕事量が多いから、子育てをしている女性教員には負担が大きい」「女性教員はきめ細かい指導ができるから低学年がいい」など、一見すると善意だと受け取られるような考えが、ジェンダー規範を強化してしまっている。また、校長や副校長といった管理職に就く人は依然として男性が多いですし、PTA会長を依頼するときは、父親に声をかけることが慣習になっている。そこにも偏りを感じます。

子どもの言動をきっかけに、クラスで“性”と向き合う

—— 星野さんは、子どもたちと関わる際に気をつけていることはありますか?

ジェンダー規範は、先生の言葉遣いや振る舞いの積み重ねで構築されます。なので、僕はあえてジェンダー規範を崩すような関わりをするようにしています。男の先生として期待されている言動を、ちょっと裏切ってみることもある。子どもたちの言動がジェンダー規範にとらわれていると感じたときには、丁寧に説明したり僕自身の考えを伝えたりするようにしています。

以前、運動会の踊りで使う扇の色を子どもたちがそれぞれ選ぶ場面がありました。ただ、そのときに「女の子はピンク、男の子は青である必要はなくて、自分がすきな色を自由に選べばいいんだよ」と言うだけでは、子どもたちの中のジェンダー規範をゆるがすことは難しいと思います。

なので、「ピンクが女の子の色になったのは、ここ最近のことで、アメリカの百貨店の販売戦略の影響からなんだよ※」という話を子どもたちにしたことがあります。それぞれの性別に紐付く色のイメージは、実は社会の中で恣意的につくられてきたものだということを子どもたちに伝える必要があると思ったからです。

すると、結果的に男の子はピンク、女の子は青を選ぶ子が多くなってしまいました。これも教員の権力ゆえですよね。このように、子どもたちは教員の影響を、どうしても大きく受けてしまうので、伝え方は模索しつつも、やはり「自由でいいんだよ」と伝えるだけでは不十分だと感じています。「ジェンダー規範は社会的に構築されてきたものだ」ということを、子どもたちにわかるようなかたちで伝えていきたいですね。

—— ジェンダー規範をなくしていくことで、子どもたちにどのような影響があるのでしょうか。

性別による思い込みを手放していく過程で教員が適切に介入することで、一人ひとりをエンパワーしていけると思っています。あるエピソードを紹介しますね。

以前、体育の授業でドッヂボールをやったときに、女の子から「つまんない」という声があがりました。男の子がボールを独占しがちで、活躍するのも男の子が中心だったからです。

この状況に対して、子どもたちの問題は子どもたちが解決するからと、教員が一切介入しなければ、「みんなが楽しめなくてもいい。強い人だけが活躍できればいい」という弱肉強食を肯定するような文化がまかり通るのを看過することになってしまいます。だからと言って、「男の子だけがボールを独占するからドッヂボールはやらない」と判断するのも、僕は違うなと思っています。

ドッヂボールが嫌だと感じる子どもたちの気持ちに寄り添いつつ、どうすればみんなが楽しめるのかを話し合いました。体の大きさはみんな違うし、ボールを投げることが得意な子もいれば苦手な子もいる。授業ではそう話した上で、「みんながドッヂボールを楽しめるようにするにはどうしたらいいだろう?」と子どもたちに問いかけました。するといろんな意見が出て、最終的には「全員が最低1回は投げられるように、ボールをお互いに譲り合おう」「相手チームを煽らない。とげとげ言葉を使わず、『ありがとう』や『ドンマイ』といった、ほかほか言葉を使おう」と決まりました。安心・安全な雰囲気の中で誰もが楽しめるドッヂボールを目指しました。

みんなが楽しめることを第一にしているので、授業でドッヂボールをするときには、勝敗はつけないことにしています。もし、ボールの譲り合いをせず、勝敗をつけるドッヂボールをしたいのであれば、休み時間にやりたい子どもたちだけでやればいいと伝えています。

ドッヂボールで投げる機会を得られた女の子たちは、「もっと上達したい」と思ったようで、「先生、もっとドッヂボールがうまくなりたいです!」と言ってきたので、その子たちと放課後にボール投げの練習を一緒にしました。そしたらどんどん上達するわけです。ある女の子は、その後ドッヂボールで感じたことを作文に書いていました。

「女の子は投げるのが苦手」そんな思い込みを教員がなくしていくことで、女の子や男の子という性別に関係なく、その子をエンパワーしていけるのではないかなと思います。

「らしさ」「ふつう」の囚われを越えるために

—— 1人の教員として、子どもたちとどう向き合っていくかを模索している方に向けて、アドバイスをいただけますか。

子どもたちと過ごす中で、必要だと思ったタイミングで違和感を伝えたり、みんなで話し合ったりしていけばいいのではないかなと思います。そうすると、子どもたちにもその課題に向き合う必然性を感じてもらえます。

学習指導要領に書かれているように、「⚪︎年生になったら、この内容を教える」という伝え方をしてしまうと、子どもがそのときに必要としている学びを保障できなくなる可能性もある。必要なタイミングを逃さないようにするためには、やはり教員が常にアンテナを立てておくことが大切だと思います。

以前、僕の学級で「男は女を守るものだ」という発言をした子がいました。そのときに、「女の子っていつも守られるほど弱い存在なんだろうか?」という話をしたことがあります。性別に関係なく、誰もが生きていたらつらくて助けてほしいときや守ってほしいことはありますよね。だから、お互いが助け合って生きていければいいのではないかなと。

このときに意識しているのは、“I”メッセージで伝えることです。発言した子どもを批判するのではなく、“私が”どう感じたのかを伝えるようにしています。

—— アンテナを立てるのも、なかなか難しそうですね。何か工夫できることはありますか?

子どもたちと一緒に考え、学んでいけばいいと思っています。特に小学校高学年や中学生、高校生になると、ジェンダーについてアンテナが立っている子どもは一定数いると思っています。なので、その子たちの力を借りたり、巻き込んでいくことが大切なんです。そもそも教員1人がアンテナを立ててすべてをキャッチするなんて難しいですよね。

子どもたちに、「教科書の表現や学校のシステムが今の時代に即しているのかをみんなで考えていきたいと思っているから、もし気づいたことがあったら教えてね」と伝えてもいいと思います。高学年の子どもたちには、ちょっといたずらっぽく「炎上案件があったら教えてください」と言ってみるのも一つ(笑)。そうやって投げかけることで、子どもたちはいろんな気づきを伝えてくれると思います。

—— 最後に、星野さんの根底にある思いを教えてください。

いわゆる「男らしい」男の子でなかった僕は小学生のころから、学校が押しつけてくる「らしさ」や「ふつう」に対して、しんどさや生きづらさを感じていました。運動会では性別で種目が決められ、女子はチアダンス、男子は上半身裸で騎馬戦や組体操をさせられました。嫌だという声も上げられない状態で、「ふつうって何だよ」と思い続けていました。学校や社会が押し付けてくる「らしさ」や「ふつう」がとても辛かった。そんな僕にとって「隠れたカリキュラム」を意識した実践は、目の前の子どもたちだけでなく、かつての自分を救う営みでもあるんです。

参考:上半身裸の騎馬戦という「地獄」に苦しんだ僕は、教師になった

僕は子どもたちに、ジェンダー規範に縛られず、自分らしく生きてほしいと願っています。しかしそのためには、教員が「あなたらしく、自由に!」とただ言うだけでは不十分で、子どもたちにジェンダーに関する知識を伝え、体験を通じてエンパワーしたり、学校の中の仕組みを見直し、変えたりする必要があります。「隠れたカリキュラム」を意識した実践は、それを公教育という場で実現するためのものです。

たとえば、子どもたちの気になる発言に対して立ち止まり、みんなでざっくばらんに話し合ってみたり、教材が性別役割分担や、異性愛規範(セックスや恋愛、結婚は男女間で行うべきものであるという規範やバイアス)、性別二元論を強化していないか見直してみたり、「ふつう」と思われている学校内のジェンダー規範に対し問題提起をして校則について考え合ってみたり、教員自身が日頃感じているジェンダーに関する生きづらさを子どもたちに率直に開示してみたり、「隠れたカリキュラム」を意識した実践の糸口は、日常生活の文脈の中にたくさんあるはずです。

僕自身、子どもにジェンダーをどう教えたらいいのか、自分がジェンダーの固定観念にとらわれた発言をしていないだろうかと、日々葛藤しながら実践をしていますが、「隠れたカリキュラム」を意識した実践を通じ、ジェンダーについて考えることは、自分自身を新たに発見し、他者に対する理解をより深めることにもつながっているように感じています。自分や他者の多様な側面を発見し続けることが楽しいんです。教員である前に、一人の人間として「らしさ」や「ふつう」に囚われることのない、しなやかな自分でありたいと思っています。

学校での働き方改革が叫ばれている今、教職員の皆さんは夏休みをどのように過ごしているのでしょうか。

夏休みには教科関係、部活動などの課外活動、事務関係、プールや学校行事、研修など、学校や立場によってそれぞれの業務があります。その中で、閉庁日などを活用して帰省やバカンスなど、積極的に休暇を取る方も多いと思います。

全国の教職員の方に、夏休みの勤務状況や意見を聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2023年7月14日(金)〜2023年8月14日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :75件

アンケート結果

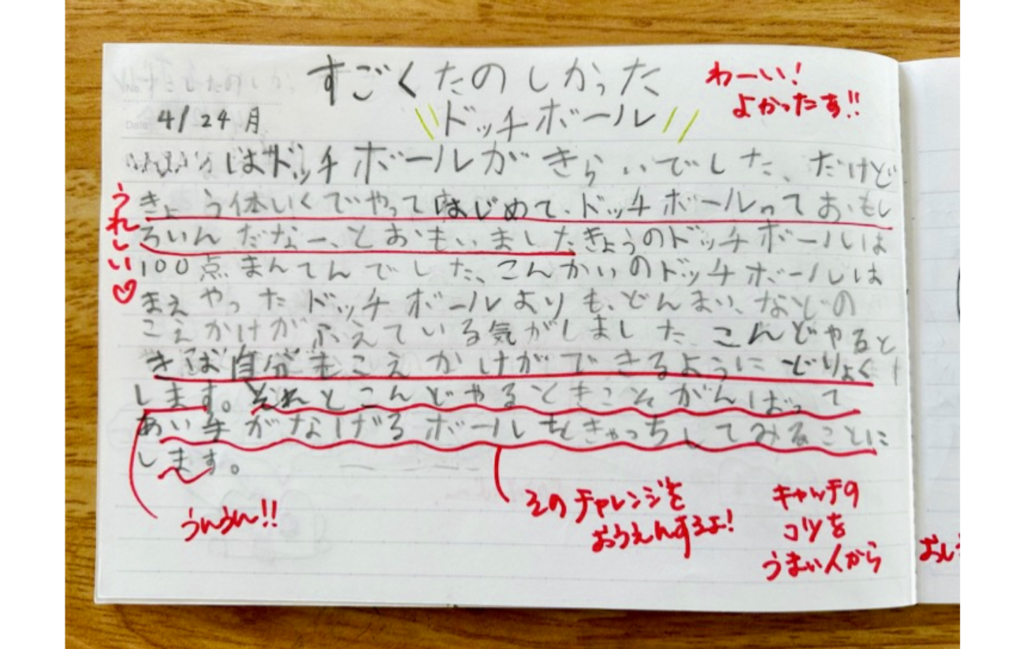

設問1・2 今年度の夏休みの日数は?

Q1. 勤務校の、今年度の夏休みの開始日(1学期の終業式の日、またはそれに値する日)を教えてください。

Q2. 勤務校の、今年度の夏休みの終了日(2学期の始業式の日、またはそれに値する日)を教えてください。

上記設問の回答を元に夏休み期間の合計日数と平日の日数の平均日数をグラフにまとめました。

夏休みの期間は、小学校が36.9日、中学校が38.7日、高校が35.7日でした。校種による大きな差は見られなかったものの、中学校の夏休み期間が比較的長いことがわかりました。特別支援学校に所属する教職員3名の回答によると、夏休み期間は平均で41.7日でした。

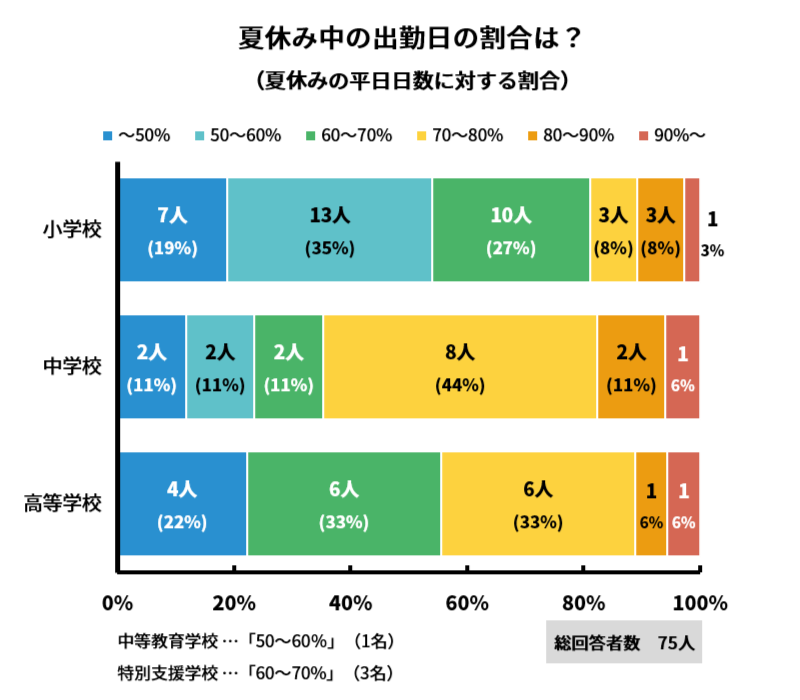

設問3 夏休み中の出勤数の割合は?

Q3. あなたは、夏休み中(設問1から設問2までの期間)に土日・祝日以外で何日間休みを取得しますか?

※夏季休暇、年次有給休暇、振替休業等の名目にかかわらず、仕事を休むすべての日数を合計してください。

上記の回答を元に夏休み中の出勤日の割合をグラフにまとめました。

中学校と高校では約8割、小学校では約半数の教職員が、夏休みの平日のうち6割以上の日に出勤していることがわかりました。特に中学校では平日に出勤する人の割合が高く、約6割の教職員が平日の7割以上の日に出勤していることがわかりました。

男女別に見ると、平日の出勤日が6割以下の人は女性が44.1%、男性が34.2%でした。また、平日の出勤日が8割以上の人は男性が13.2%、女性が8.8%と、男女で出勤の割合に違いが見られました。

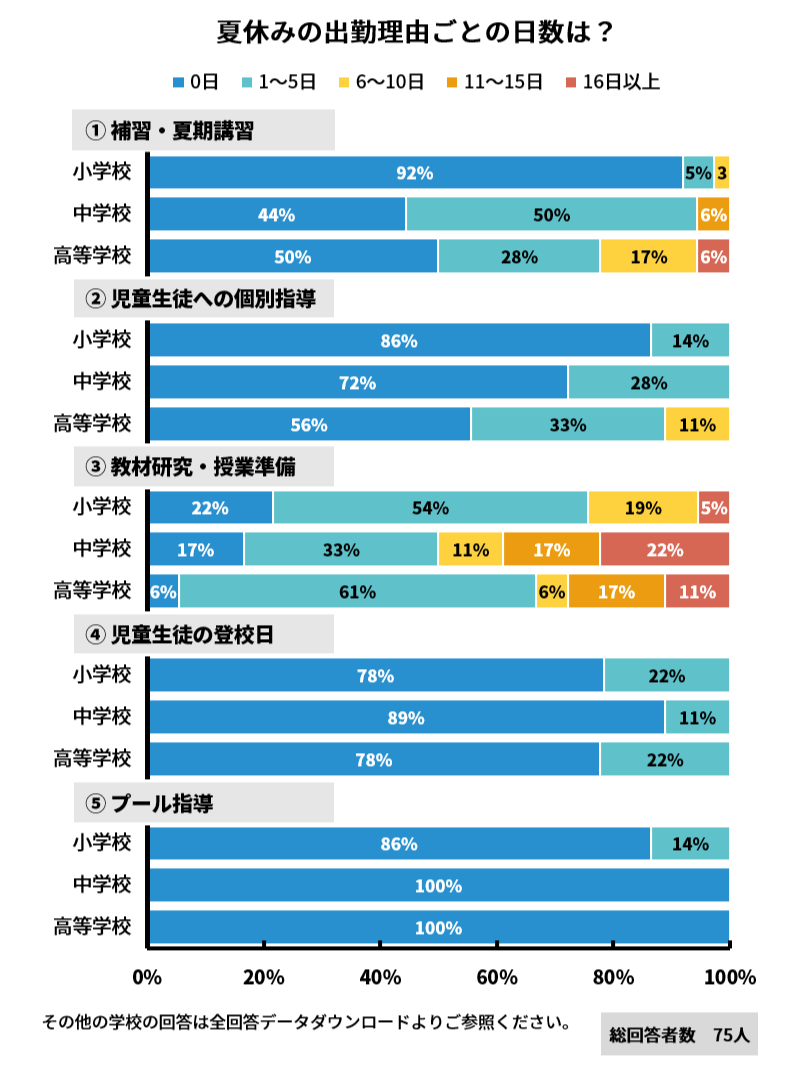

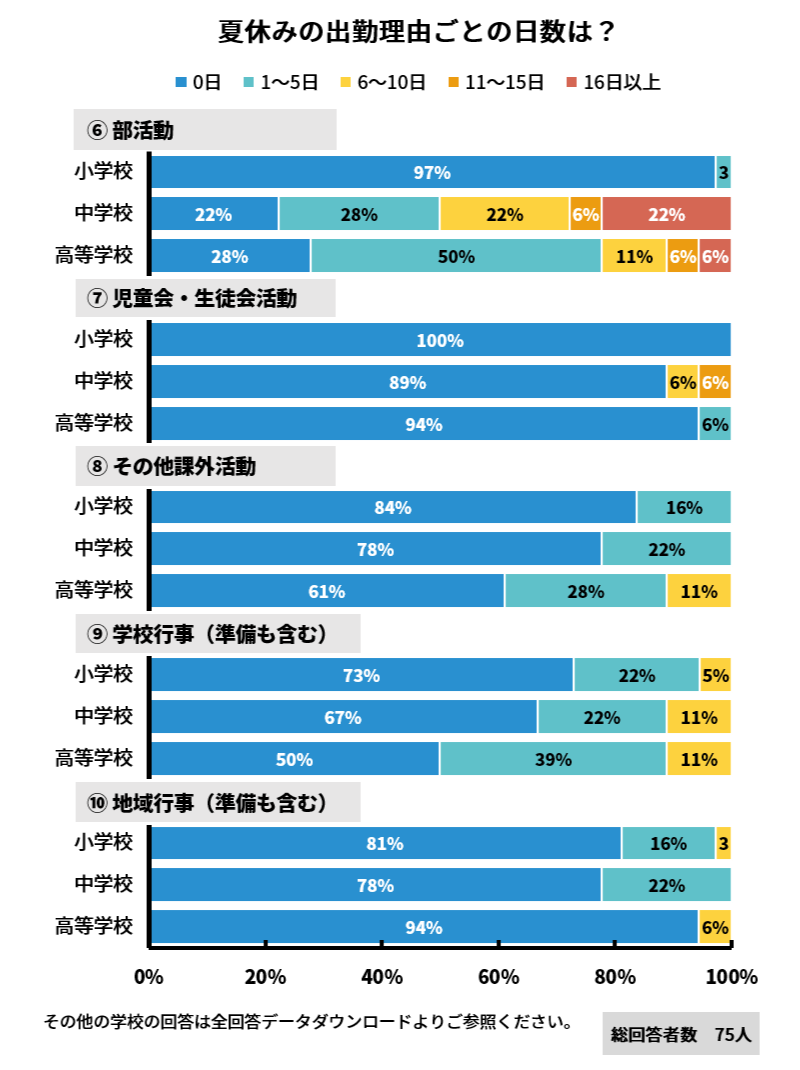

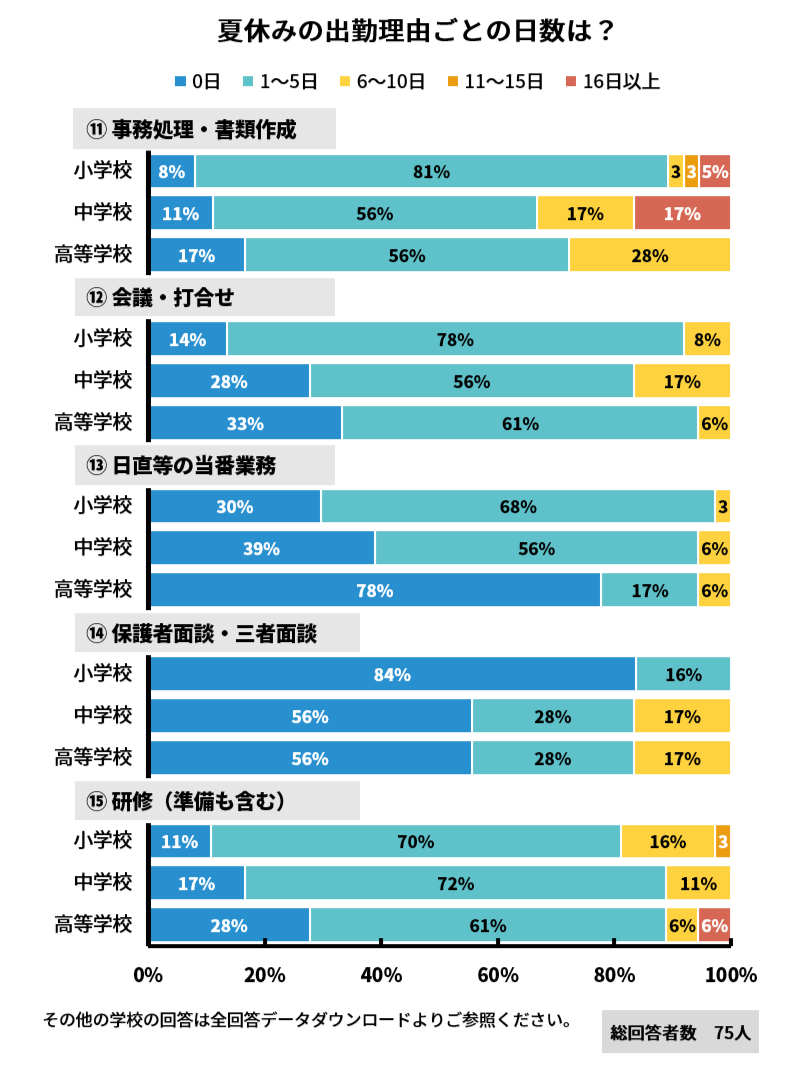

設問4 夏休みの出勤理由ごとの日数は?

Q4. 夏休みに出勤する理由とその日数を教えてください。

小学校では事務処理・書類作成で1〜5日出勤する人が81%、会議・打ち合わせで1〜5日出勤する人が78%でした。児童への直接的な指導を理由とする出勤については、他の校種と比べると少ないことがわかりました。

教材研究・授業準備を理由に出勤する人は、中学校で83%、高校で94%でした。出勤日数は5日以下の人もいれば16日以上の人もおり、大きなばらつきが見られました。また、部活動については、中学校で78%、高校で72%の人が出勤。こちらも同様に、出勤日数は人によってばらつきが見られました。

設問4-2 上記以外の出勤理由とその日数は?

Q4-2. 上記以外の出勤理由がある場合、その理由と日数を教えてください。(任意)

職員作業(机や棚の移動、児童のトイレ掃除)【小学校・教員】

職員作業(掃除や草刈り)、校務分掌上の仕事(教科書の搬入のため)【小学校・教員】

備品管理・点検やシステム構築作業・3日【中学校・教員】

研究大会の準備と運営・発表に4日。【中学校・教員】

入試問題検討会議・7日間【中学校/高等学校・教員】

学校説明会、入試など【高等学校・教員】

進路指導主事としての業務(求人受付、来客対応、クラス担任の支援など)・10日【高等学校・教員】

設問5 夏休みの働き方についてどう思う?

Q5. 学校教職員の、夏休み期間中の働き方(出勤日数・勤務状況など)についてどのように思いますか。(任意)

もっと出勤数を減らしたいが、さまざまな業務がありできない

個人的には積極的に年休を取得し、休養に努めたいと思っています。しかし、研修会や研究会が予定されており、年休を取得しにくい状態にあります。また、日直業務がある場合は、教員間での調整が難しく、結局働くしかない状況です。【小学校・養護教諭】

学校がある時期は激務のため、どうしても研修や会議が夏休みに増えてしまう。夏休みでゆっくりできる部分もあるが、その分、行事が多くて濃密に多忙な2学期がしんどくなることもある。学習指導要領やカリキュラム自体にそもそも無理があるように思う。【小学校・教員】

受け持っている部活動によっては休みのとれる日数がかわってくるのではないかと思います。たくさん試合があってそれに向けての練習が必要になるため。【中学校・教員】

部活動指導さえなければ、教材研究や自分が望む研修を余裕をもってやることができるため、充実した夏季休暇になる。学校での研修は「やらなくてはならないもの」らしいが、初任者からベテランまで同じ講義形式の研修を受けることに意義が見いだせなくなってきた。そもそも部活動の大会や練習試合を理由に校内研修に参加しない職員もいる。部活動を廃止し、自発的に教員が学び、しっかり休息をとる時間にするべきだと考える。【中学校・教員】

学校に行かない日でも、入試問題作成やその準備の仕事をしているので気が休まらない。進路面談の準備や入試問題作成の書籍探しなど、勤務時間や日数で可視化できない仕事が重い。【中学校/高等学校・教員】

高校は長期休業のほうが忙しい。課外と三者面談と部活。普段やれないことを全部詰め込む教員が多い。当然全校体制で就職進学指導にかり出される。探究も始まって、地域に無償の労働力やサクラとしてかり出される。【高等学校・教員】

夏休みは研修や重要な会議の時間にできるといい

ゆとりがあることで、即効性がない学びも吸収できる良いタイミングだと思います。【小学校・教員】

夏休みが長いので、できればその期間に重要な会議をしたり、研修をしたりできた方がいいなと思っています。新学期が始まってから固めて入れられると、非常に辛いです。【小学校・教員】

遠慮なく、迷惑かけることなく休めると思うので、最小限の出勤に押さえるべきと思う反面。たっぷり時間があるからこそ、職員とのコミュニケーションをはかるための勉強会をした方がいいと考えています。【小学校・教員】

出勤日数の多い、少ないが問題ではなく、夏休みだからできること、例えば、対話の時間の設定など、合意してあとは個々人自由に過ごすことが出来るようにすることが大事。【小学校・校長】

運動部の顧問は、ほぼ部活のある日々。身体を休める、学校以外の外の世界を知る、教材研究をさらに充実させることが必要だと、客観的に感じる。【中学校・教員】

必要性を感じる研修や自主研修の機会を増やしてほしい

以前より、何の為に?と思うような研修は減ってきたが、まだまだある。無理やりやらせるより、自主研修を入れるようにしたり、魅力的な自主研修講座を増やす等してほしいと思う。【小学校・教員】

ずいぶん研修等が減った気がしていますが、区の方針で補習と水泳と自主学習教室をかなりの日数やらないといけない上、今後コロナが落ち着いた場合さらに日数が増えていきそうなのが不安です。【小学校・教員】

校内研修が多すぎる。【特別支援学校・教員】

個人によって夏休みの期間の働き方に違いがある

人によっての差が大きすぎる。部活動の主顧問をしている教員は、ほぼ休めない。【高等学校・教員】

担任と担任外、部活の担当と担当外で休みの取れ方が全く異なる【高等学校・教員】

幸い私は免れていますが、夏休み期間中も、講習やクラブ活動など、お盆以外なかなかゆっくりと休めていない人が多いのではないかと思います。生徒がいない夏休みくらいは、教員の特権ではないかと思うので、私はなるべく仕事を入れず休みを入れるようにしています。【高等学校・教員】

学校閉庁日に年次有給休暇を取得することに疑問

数年前からお盆期間に学校閉庁日が5日程度設定されました。事実上、その日は学校が閉まっています。細かいことかもしれませんが、この期間が「年休」扱いで休まなければならないのは不思議な気がします。例えば年末年始は、もちろん閉庁日ですが、年休ではなく休みになります。【小学校・教員】

学校閉庁日はありがたいが、それを自分の有給としてとる!というのは、おかしいと思っている。なので、普段の課業と気持ちは変わらない。【特別支援学校・教員】

現在の働き方に満足している

札幌(本校)に関しては、会議も研修も全くなく、在宅勤務も認められているので、とてもよい働き方になっていると思います。【小学校・教員】

研修は半日が3回、会議は半日が1回で、あとは自分で決められるのでよいと思う。【中学校・教員】

普段はなかなか休暇を取得することができないので、長期休暇中はゆったりと過ごしながら、休み明けの準備をできるので良いと思う。【高等学校・教員】

個人や組織で勤務日を減らす努力をしている

研修の内容を吟味し必要のあるもののみを計画し、極力出勤日を減らすようにしている。【小学校・副校長】

管理職が出勤日(会議や研修)を減らす努力をしています。毎年年休を取り切らないので、出勤日以外はなるべく年休を取ります。多くの時間をリフレッシュに使えます。これは大事なこと。仕事を忘れしっかり遊ぶ、また家族のために時間を使うことができます。でも仕事はあるので、年休の日の好きな時間に出勤したり、自宅で仕事をしたりする人は多いです。(リモートが認められていない。)【小学校・教員】

まとめ

回答者の多くが夏休み期間中にもっと休みを取りたいと思っているが、実際はさまざまな業務があり、休みを取りづらい現状があるようです。休めない理由として多かったのは、校内研修や会議など。小学校では事務処理や書類作成、中学校では部活動の指導や大会引率、高校では三者面談や進路指導、入試問題の作成などが出勤理由として多くあがっていました。

夏休み中に実施される校内研修への参加には否定的な意見が目立ったものの、自主的な研修への参加には意欲的な意見が多く集まりました。また、教職員間での円滑なコミュニケーションにつながる研修や勉強会の必要性を訴える声もありました。

夏休み中の働き方に関して何らかの課題をあげる人が多かった一方で、少数でしたが現状に満足しているという声もありました。その背景としては、校内研修や会議の少なさが影響しているようです。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

子どもも大人も居心地のよい学校をつくっていくために始まった「#学校の居心地プロジェクト」。その一環として、NPO法人 School Voice Project は2023年春から「#学校にYogiboを置いたら」という実証実験の実施を進めてきました。全国5つの協力校のうちの1つである静岡県の川根本町立三ツ星小学校では、GW明けから学校の図書室にYogibo(ヨギボー)を設置。

本記事では、Yogiboを設置してから2ヶ月がたった三ツ星小学校の様子をご紹介していきます。取材当日は上智大学教授で教育学者の澤田稔さんにもお越しいただき、Yogiboを設置した際の学習効果についてご意見をいただきました。

上智大学総合人間科学部教授、同教職・学芸員課程センター長。専門は、批判的教育学、カリキュラム・教育方法論。日本の学校現場だけでなく、米国の公立デモクラティック・スクールでのフィールドワークに携わってきた。最近は、「社会的に公正な教育」及び「学校教育における緩さの意味論」を鍵概念として研究を重ねている。関連訳書に『デモクラティック・スクール』(ぎょうせい、2013年)。その他の業績は https://researchmap.jp/minorusawada を参照。

全校生徒が使えるよう、図書室に設置

「Yogiboを置くことで場が柔らかくなって、自由の範囲が広くなることを期待していました。実際に、そうなったと思います」

そう話すのは、プロジェクトへの応募を提案した2年生担任の濵大輔さん。校長に相談すると、通常は置いていないものを学校に置くことに対して「面白い!」と思ってもらえたそう。話し合いの結果、Yogiboは図書室に置くことに。学校には共同のスペースが多くある中、なぜ図書室を選んだのでしょうか。

「どの学年の児童も使えるようにしたかったので、特定のクラスに置くことは考えていませんでした。さらに、ケアやリラックスというより、学習や創造的な活動につながるような使い方をしていきたいと思っていたんです。本校は図書室が2階の階段の目の前にあったので、学年を問わず多くの児童が使いやすいのではないかなと思い、図書室に置くことを決めました」

対話を重ね、図書室のあり方を考え直した

図書室は2教室に分かれており、Yogiboが置いてある教室には絨毯(じゅうたん)が敷かれ、もう一つの教室には畳やソファ、円卓が置かれています。並んでいるのは本だけではなく、ボードゲームも。このような環境が整ったのは6月頃でした。きっかけは以前から図書室を居心地のよい空間にしたいと思っていた濵さんの“ひらめき”だったと言います。

「休みの日に『あ、これだ!』ってひらめいてしまって、図書室のレイアウトを変えたんです。でも、月曜日にいきなり変わっていたら先生たちは動揺するだろうと思って、事前に変更の意図をお伝えしました。ただ、やはり少し抵抗感もあるようだったので、それをきっかけに『そもそも図書室ってどういう場所だろうか?』という問いについて、校長も交えて教職員3人で話をしたんです」

積極的に学校の改革を進めようとする校長の渡邉さんの姿勢も、学ぶ環境を見直す動きを後押ししました。

「新しい提案に対して、すぐにNGを出す教員はいないですね。本校は今年4月に川根本町の3つの小学校を再編して始まった小学校なのですが、それぞれの学校から来る教員で丁寧にコミュニケーションを取ってきたこともよかったのではないかと思っています。校長としても、新しい取り組みをする教員をサポートするような働きかけはしていきたいですね」

中には「図書室は、本を借りて読む場所ではないのか?」という意見もあったそうですが、話し合いを重ねていくと「子ども同士の関係をつくる場や、学習をしたり遊んだりできる場として使うのも良いのではないか」と意見が一致していきました。ただ、当然何をしてもOKというわけではありません。ブックセンター(図書委員)の子どもたちとも話し合いを重ね、図書室の使い方のルールについて全校児童に伝えていきました。

自然と子ども同士の交わりが生まれる空間に

それから1ヶ月がたった今、“本を借りる”という目的に限らず、さまざまな用途で子どもたちが図書室を活用するようになったと言います。

「ある朝2階に上がると、始業前の図書室の廊下に上履きが2足置かれていました。誰が使っているのかと覗いてみると、4年生の子たちが2人、仲良く並んで本を読んでいました。体を深くYogiboに埋めて、満足げな表情でしたね」

また、1、2年生の生活科の授業や5年生の「作家の時間※」、自律的な学習をする授業の中で、異学年が同時に図書室を利用することもあります。時に、子ども同士のちょっとした交わりもあるのだとか。

※作家の時間:児童一人ひとりが“作家”として文章を書き、1つの物語を仕上げていく時間。国語の授業内で実施している。

「5年生が図書室を出ようとしたとき、算数の問題に頭を悩ませる2年生の子の様子を覗き込み『あぁ、それやったことある』と言いながら、少しだけ助言をしていくこともありました。図書室という共用学習スペースと、自律的な学習をメインとした授業スタイルが掛け合わさると、異学年の子ども同士の関わりが自然と生じることは興味深いです。Yogiboの存在は、このような関わり合いの心理的なハードルを下げているのではないでしょうか」

さらに、澤田稔さんからは、Yogiboが子どもたちのストレス軽減にもつながっているのではないかというお話がありました。

「私が調査に通ったアメリカの学校には、各教室にピース・コーナーと呼ばれる教室内シェルターが設置されていました。小さいソファと砂時計、ストレス解消用にぬいぐるみやお手玉のようなボールなどが置いてあります。授業が嫌になったら、いつでも好きなときに学習から離脱して、そこに行って休んだり気持ちを落ち着けたりして、砂時計が最後まで落ちたら再び戻ってくるんです。これがスタティック(静的)なピース・コーナーだとすると、Yogiboは、ダイナミック(動的)なピース・コーナーになっているようにも見えました」

学習に向かう姿勢を、子どもたち一人ひとりが考える

休み時間や授業の中で活用されるようになったYogiboですが、設置直後からそうだったわけではありません。ある子が独り占めしてしまったり、学習に向かいながらもくつろぐことを目的にした使い方をしてしまったり。その度に、教員から児童にYogiboの使い方について問いかけてきたと言います。

あるとき、自律的な学習の時間に2年生の児童がYogiboにもたれ掛かりながら漢字ドリルに取り組んでいたそう。

「自律的な学習の時間は、基本的にどこで勉強をしてもいいんです。大切なのは、『自分にとってどこでどう取り組むのがより良い状態で学習に向かえるか』をそれぞれが考えることだと思っています。なので、Yogiboを使うことを一律に禁止しているわけではありません。ただ、Yogiboの気持ちよさに溺れて学習が疎かになっているのであれば、それは自分にとってよい選択とは言えません」

「どこで勉強するのが、自分にとって一番いいと思う?」そう問いかけられた子どもたちは、自分自身が集中して学習に向かえる環境を考えるようになります。時には、自律的な学習の時間に、Yogiboが全く使われていない場面もあるのだとか。

互いを大事にしながら、Yogiboを介してじゃれ合う子どもたち

取材の日も、自律的な学習の時間に図書室を利用する子どもがいました。Yogiboを椅子代わりにして机に向かう場面もあれば、Yogiboの上でちょっとしたじゃれ合いが始まることも。

その場面を、澤田さんはこんなふうに見ていました。

「ここに集っていた4人の子どもたちは、じゃれ合いながらもお互いをどこか大事にしている。お互いを粗末に扱わない。それは、周りのモノに対してもそうでした。ちゃんと一線を敷いて、適切な距離を取りながら言葉や行動を選んでいる。リーゾナブルなラインを定めて、リーゾナブルな言動に終始している。これはなかなかすごいことのように思えます」

さらに、Yogiboの効果について、「アフォーダンス(affordance)」という言葉を使って説明してくれました。

「Yogiboと人間の間には、アフォーダンスが存在していると言えます。アフォーダンス(affordance)というのは、「物と人の間に存在する関係性」のことです。米国の心理学者ジェームズ.J.ギブソンによる造語で、affordという動詞から来ています。affordは「〜の余地/余裕を与える」とか「…に〜を(自然に)提供する・醸し出す」という意味があります。

ギブソンは知覚心理学者なので、あるモノが私たちに何かの知覚を与えると、それによってある種の人間の行動を引き起こす余地を与えるとか、行動を引き出す機会を提供する、つまりは、あるもののあり方が人のある種の行動を誘発するというようなことを考えて、それをアフォーダンスと呼びました。例えば、体育館で子どもの手の届く範囲にロープを吊るしておくとします。まず間違いなく、子どもはぶら下がるわけです。

図書室の中では、Yogiboが子どもの動きを誘っています。まずはソファのように座りたくなる。しかし、それだけではないですね。飛び込む余地も与えています。Yogiboがなければ、図書室で『飛び込む』という動作はあり得ません。楽しそうですよね。ある子どもにとっては、学習に向かう・復帰するための精神的な安定を支える機能、ストレス軽減機能を持つかもしれません。

それに加えて、『ひきずる』という行動もありました。Yogiboはひきずれるというところが面白いですね。簡単に移動できる。さらにTくんは、Yogiboを(横長にですが)立てて、盾みたいにしている、ちょっとしたサンドバッグですね。Rくんも、ところどころで殴っている。あれを殴るのはいいですよね。安全だし、ストレス軽減になる。もちろん、寝そべる、下に埋まるなど、他にもいろいろ見つかるわけですが」

子どもたちの学ぶ環境を、問い続ける

三ツ星小学校では、Yogiboの設置によって学校の中にくつろぎの空間が生まれたとともに、子どもたちの自律的な学習にもつながっていきました。その状態に至るまでには、「Yogiboをどう使っていくのが良いのか?」「どんな環境が子どもたちにとっての最適な学習環境なのか?」を教職員同士で話し合い、子どもたちにも問いかけ続ける姿勢が不可欠だったのではないでしょうか。

最後に、濵さんは今後の活用についてこう話してくれました。

「自律的な学習の時間を設けている学年の先生と連絡を取り合い、Yogiboの使い方に関して『自由と責任』『集中とリラックス』の観点で議論していければいいなと思っています。そして、異学年が混ざって学んでいる時間であっても、一人ひとりの子どもがよい状態で学びに向かえる環境をつくっていけるといいですね」

学校にYogiboを置くことで、「学習が疎かになるのではないか?」「生活が乱れるのではないか?」そんな心配をされる方も恐らくおられるでしょう。確かに、今までになかった物を持ち込むことで「場の文化」が揺らぐことはその通りでしょう。ですが、それは場の雰囲気がやわらいだり、学習への向かい方に多様性を持たせる効果が生まれることでもあります。特に、濵さんが取り組まれているような自律的な学習や、子どもたちが学び方を選択できるような授業形態とYogiboというツールは親和性が高く、馴染みが早いことも今回の取材を通じて感じられました。

今後、同様にYogibo導入の実証実験を行なっている他の4つの学校についてもレポートやインタビューを掲載していく予定です。ぜひご期待ください。

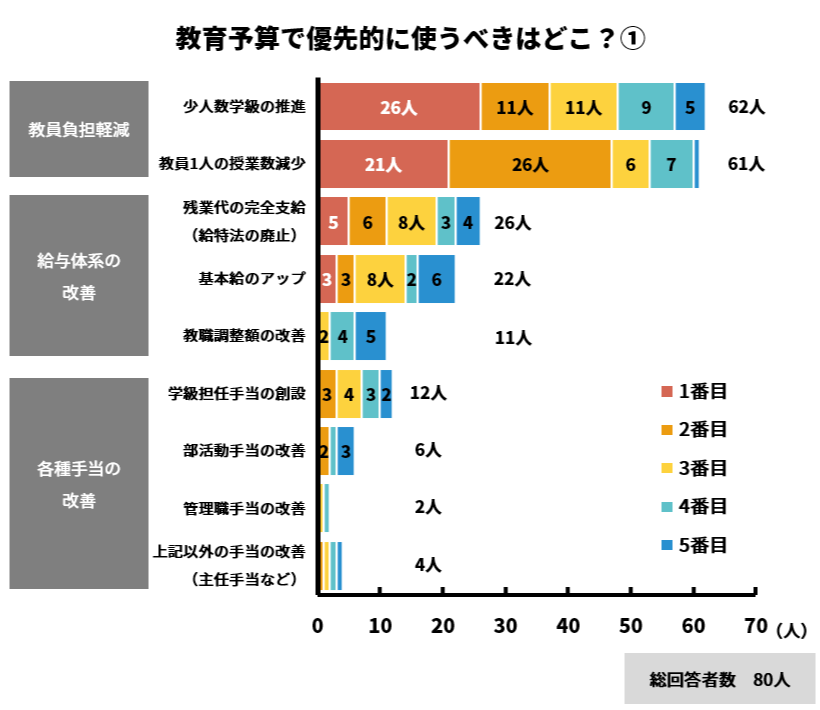

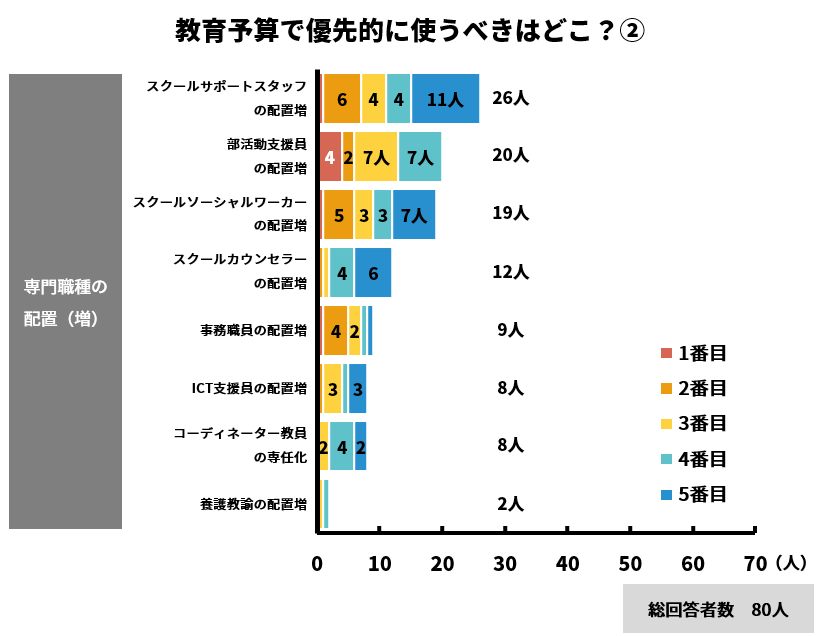

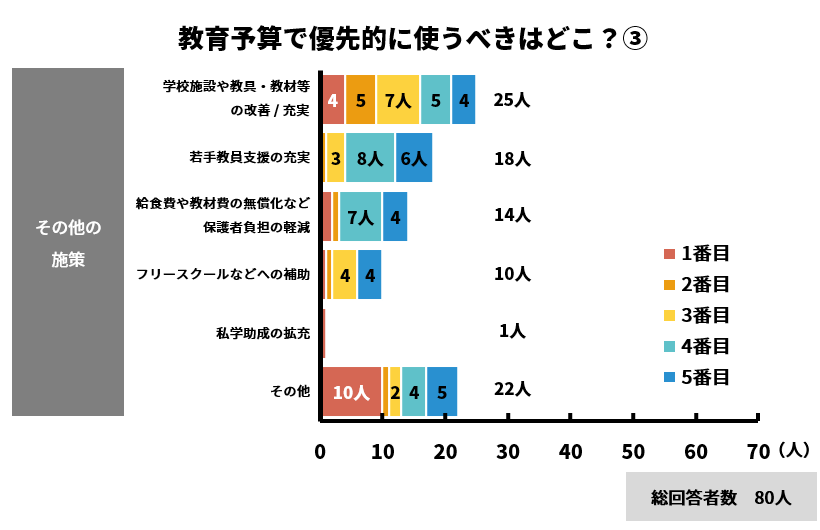

こども家庭庁ができたことや、自民党の特命委員会による提言が出たことなどを受け、こども・教育予算をめぐる議論が活発化しています。

2019年時点で、日本の国内総生産(GDP)に占める教育機関への公的支出の割合は2.8%と低く、データのあるOECD加盟37か国中36位(平均4.1%)でした。教育予算全体を増額するべきという声は学校現場からも長年上がっています。一方で、「何から進めていくべきか」という議論も実際には重要になってきます。

今回のアンケートでは、教育予算を増やす場合、「現場の教職員は何に優先的に使ってほしいと考えているのか」を可視化するために、全国の教職員の方の意見を聞きました。

アンケートの概要

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2023年6月5日(月)〜2023年7月10日(月)

■実施方法:インターネット調査(実施時の設問はこちら)

■回答数 :80件

アンケート結果

設問 教育予算を優先的に使うべきはどこ?

Q1. 以下のうち、もっとも優先的に予算措置をして進めてほしいと思うものを選んでお答えください。

Q2. 以下のうち、2番目(設問1で答えた内容の次)に優先的に予算措置をして進めてほしいと思うものを選んでお答えください。

Q3. 以下のうち、3番目(設問2で答えた内容の次)に優先的に予算措置をして進めてほしいと思うものを選んでお答えください。

※ 以下、Q4・Q5も同様

教員負担軽減,給与体系の改善,各種手当の改善

少人数学級の推進(1クラスあたりの人数を少なくする)

少人数にすることで、一声かけたい子どもに声がかけられる。困っていることに気づけるのではないかと思う。少人数にして、学年付きの先生もいれば、ゆとりが持てるのではないか。【大阪・小学校・教員】

欧米先進国に比べ圧倒的に1学級あたりの人数上限が多い。子に応じた指導が求められているのに、指導環境は数十年前の一斉指導型主流のときと変わっていないため。【栃木・小学校・教員】

中学校でも30人にして欲しいです。現在の40人を見ている場合、やはり一人一人をよく見るのが難しい実感があります。また、一学年4クラスで構成されている場合、教科担当が見る生徒は160人になり、テスト採点、評価をつけることにも日々追われてしまいます。【千葉・中学校・教員】

1人の教員の持ちコマ(授業)数を少なくする

学習指導要領が改訂され、指導事項や必ずおさえておく事柄がどっと増えたため、それぞれの教科等の準備や後始末が物凄く増えた実感がある。主体的で対話的で深い学びを構築するための準備できる時間的体力的余裕が現場には皆無だから。【島根・小学校・教員】

授業と授業準備、事務作業や行事準備に追われ、子どもと向き合ったり、創意工夫をしたりする時間がなく、教員という仕事の魅力が低下していると思います。【大阪・中学校・教員】

小学校も含め、一コマの準備時間に一コマ分はほしい。週5で7時間と仮定すると35時間の枠があり、会議が最低1コマはある分と考えるとLHRを含めて半数の17コマを上限でちょうどよいのではないか。持ちコマで定数を決めてほしい。【東京・高校・教員】

残業代の完全支給(給特法の廃止)

子どもが長い時間いる以上、勤務時間内に全ての業務が終わることは不可能だから。けれども保護者は当たり前に学校の対応を求めているため、負担に見合う報酬は必要。【島根・小学校・教員】

本来は残業しなくても授業ができる体制になってほしいが、すぐには無理なので、せめて働いた対価の分は残業代が欲しい。【和歌山・小学校・教員】

残業代が支払われる仕組みになってこそ、長時間労働に歯止めがかかると思います。すべての教員が残業なしで働けるように人員配置をした上で、給特法を廃止してください。【埼玉・小学校・学習支援員】

基本給のアップ

現職の給与を上げることをしないと、なり手が減っていく。時間外労働も非常に多い中で、教職員を減らさないために、給与を上げることを第1に。【神奈川・中学校・教員】

教員の人数と質を保ちたいのであれば、相応の対価を支払うべきである。【茨城・特別支援学校・教員】

モチベーションに直結する。人材不足の現状、とりあえずなり手を増やすためには基本給を挙げるのが基本だと思う。【埼玉・中学校・教員】

教職調整額の改善

調整額は月30〜40時間に相当する%に引き上げ。超過分は個別に残業代を認める。管理職のマネジメントが必要。【大阪・高校・教員】

同じ地方公務員でも市役所職員の人気は高い。良い人材が集まっている。教職調整額を改善し人気を高かめ、減少する人材の中から優れた人材の確保をお願いしたい。諸問題の未然防止、早期発見、早期解決が望まれる中、子どもたちと直接接して影響を与える教員は、少しでも優秀な方が良い。一人の優秀な教師は、多くの優秀な人材を育てる。時間がかかる問題なので、少しでも早く改善してほしい。もう手遅れ、破綻している、沈みかけている、等々言われているが、一年でも早く改善してほしい。【茨城・小学校・校長】

学級担任手当の創設

担任の負担は大きい!担任を持つからには、それ相応の対価をもらっても良いと思う。【大阪・中学校・主任/主事】

本意ではないが、職場が壊れている(担任を断る教員が増えている)ため、導入せざるを得ないと考えます。【山口・高校・教員】

部活動手当の改善

一部の教員の情に任せたシステムは、あまりにも時代遅れ。顧問として名前があっても本人任せの今のシステムでは負担が偏る。部活の活動量の差による負担の偏りも考慮に入れたシステムを求める。【兵庫・中学校・教員】

自分の自治体は4時間以上は一律3600円、たとえば引率や試合で8時間かかってもそのままなので、時給500円以下でさらに交通費は自腹です。部活動手当は、せめて労働者の最低賃金と、加えて交通費支給をしてほしいです。【大阪・中学校・教員】

管理職手当の改善

管理職の価値が低すぎる。大変な仕事であるともう少しリスペクトされるべき。【大阪・中学校・教員】

上記以外の手当の改善(主任手当など)

主任など重い仕事を持つ人には相応な手当がないと引き受け損になってしまうから。【東京・義務教育学校・教員】

役職によっての手当ては改善してほしい。現実的に負担がかかる状況から考えて、様々な業務の手当て、役職手当の改善をお願いしたい。警視庁等の手当てなどを参考にしてもらうと、困難な業務でも求人倍率は改善されていくでしょう。【茨城・小学校・校長】

専門職種の新規配置・配置増

スクールサポートスタッフの配置増

教員が背負っている業務があまりに多すぎる。行事のコーディネート専任の職員がいると大変助かる(特に宿泊行事)。【福岡・特別支援学校・教員】

教室に入れない、いわゆる別室対応の生徒が増えている。教師の手が回らない状況が増えてきた。【兵庫・中学校・教員】

部活動支援員の配置増

地域によるかと思いますが、全く部活動の地域移行が進んでいません。指導者を確保できないためだと思います。具体的にどのような手当がでるのか、地域の方に知らせていくことが必要だと思います。【千葉・中学校・教員】

公立の中学校だと、部活動の仕事が多すぎる。休みの日に休めていない。ゆとりのある教育現場を目指すべきである。【大阪・中学校・教員】

教員にとって心理的にも体力的にも最も負担なのは部活動であると考えている。部活動を支援員の方に全てお任せできれば、教員の仕事はだいぶ軽減されると思う。実際、私は今年、部活動の顧問を受け持っていない。それでも、その他の様々な仕事を抱えているため、定時に帰ることはできない。しかし、部活動と違って自分の専門性も生かせるし、工夫次第では早く終わらせることもできる。部活動は、専門性がいかせないことも多く、「ただその場にいるだけ」という、かなり時間を無駄にした仕事になることも多く負担であった。【鹿児島・高校・教員】

スクールソーシャルワーカーの配置増

子どもの抱える課題について、学校側がどうにもできないことが増えています。各校にスクールソーシャルワーカーを配置することによって、福祉面から子どもや家庭を支えるようにしていかなければ、これから先、学校は立ちゆかなくなると思っています。【大阪・小学校・教員】

教員という立場ではこれ以上踏み込めない、という家庭が多い。そういった家庭の多くは、できる限りのアプローチをしてもほとんど変化することなく卒業してそれきりになってしまう。専門家、踏み込める立場の人を増やし、専門的なアプローチで社会に出るための準備ができるようにしてあげたい。子どもにも、保護者にも。それが、教育の大きな下支えになると思います。【埼玉・中学校・教員】

不登校や未納、虐待などについて教員が対応することで余計に関係がこじれてしまうことがある。ワンクッション置くことで踏み込んだ対応をした時の反応が全く変わるということを目の当たりにしたため。今の配置では学校に1〜2ケースほどの対応しかできない。【東京・小学校・主任/主事】

スクールカウンセラーの配置増

本来必置が努力義務のはず。未だに「他の子のことを考えると…」などと「通常教室内での特別支援」に対する理解が浅い教員が多い。臨床心理士がより時間をかけて児童を見とり、きめ細かく助言を与えていけるようにすべき。【東京・小学校・主任/主事】

月に1回しかカウンセラーの先生が来られず、常に予約でいっぱいである。また、教員とは違った立場の専門性をもった方が学校にいらっしゃった方がいいと思う。予算措置をして、常勤(できれば正規雇用)になれば、尚よいと思う。【鹿児島・高校・教員】

事務職員の配置増

今は学校予算の扱いしかやっていないので、私費会計や行事手配、なんなら教務事務のいくつかは教員でなくてもできるので、そういう部分の仕事に予算をあてるべき。【東京・小学校・教員】

他の業種から教員になって本当にびっくりしたことの1つが、「教員が何から何までやっている」ことでした。専門職と言われている職業で、お金の徴収からトイレの修理、ワックスがけまでするのには驚きを通り越して呆れ、それを当然視する他の先生にも、正直引きました。事務処理も実はかなり多いのに、そのことは学校外では余り知られていません。選択肢はいずれも大切だと思いますが、教員が本来する仕事ではないものを可視化する、業務の切り分けをするという意味で、敢えて事務職員の増員を選びました。【愛知・小学校・教員】

ICT支援員の配置増

タブレットの不調やログインまでの対応などで時間をとられて、その間に子どもと関わる時間や他の業務を行う時間が減るので。【大阪・小学校・教員】

GIGAスクール構想のもと、一気にICT機器が学校に導入され、一人1台端末が支給されているが、メンテナンスや故障なども全て教職員が対応している状況である。ICTに関するトラブルの仕事まで増えてしまっているので、ICT支援員が常駐して、担当することが必要と考える。【大阪・中学校・教員】

その他の施策

学校施設や教具・教材等の改善 / 充実

校舎は雨漏り状態、教具はボロボロで数も足りず、教室の机には穴や過去の落書きが残っている状態です。それでも「予算がない」ので、そのまま使います。直ちに人命に関わることではありませんが、そうやって後回しにされ続け、結局何も変わりません。【宮城・小学校・教員】

トイレ、温水の出る水道、エアコン、情報機器、掃除用具や調理器具など、子どもたちの家庭にはあるものが学校にはない。指導しながら不便が多い。エレベーターもなく、怪我をした子や身体障害のある児童が不便でならない現状があるから。【滋賀・小学校・教員】

若手教員支援の充実

人材確保のため。離職を減らすには、教員の支援体制が整うことが優先的に必要だと思う。【大阪・小学校・教員】

新卒でいきなり担任を任すのではなく、副担任のようなポジションからスタート出来るようになれば安心できる。【和歌山・小学校・教員】

私はいわゆる氷河期世代の教師であり、学校で一番少ない年代でありながら学校の中心的な役割を担っています。若手教師へのサポートができる余裕がありません。若手の芽をつぶすことなく、彼らの強みを伸ばしていけるような環境づくりが望まれます。【兵庫・高校・教員

給食費や教材費の無償化など保護者負担の軽減

子どもを産み育てることのハードルの高さは「お金がかかる」点にあると思われる。(各調査を総合して考察すると、ほぼこの点に収束されるのではないか)公立学校でも、給食費、教材費、その他行事等での出費はかなり負担が大きい。水着も体操着も上履きも習字道具も裁縫セットも各教科の指定ノートも、合計すると相当な額になる。子どもたちを、快く学ばせてあげたい。塾に行かせて私立に行かせて、ができる保護者ばかりではない。【埼玉・中学校・教員】

少子化対策で最も大切である、家庭が支払う教育費の軽減が現行では不十分。高等教育も無償に近い制度をつくるべきである。【東京・特別支援学校・教員】

フリースクールなどへの補助

子ども達の選択肢を広げて欲しいです。【静岡・中学校/高校・教員】

学校以外の場所の方が、自分らしく学べる子どもたちは一定数存在する。フリースクールなどでは、学校ではできない個別支援が可能である。学校にいかなくてもいい、ほかにもきちんと学んで成長できる場がある、ということは、多くの親子を安心させることにつながる。複数の選択肢を、子どもに与えてほしい。【埼玉・中学校・教員】

その他

近年、非常勤講師の割合が増えてきていると思いますが、給与面でかなり冷遇されていて、非常勤講師の質の低下が懸念されます。非常勤講師もなり手不足で、高齢化しています。もっと魅力的な待遇にすれば非常勤講師のモチベーションも上がるし、なり手が増えて、学校側が必要だと思う人材を選べるようになると思います。【静岡・中学校/高校・教員】

地方だと1つの研修に行くのもお金がたくさんかかるので、どうしても学びが足りてない先生が多い。【北海道・中学校・教員】

将来を見定めることが難しい現在、ICT教育や国際理解教育など、「○○教育」がどんどん課されていく中で、教師には研修をする余裕がありません。まずは教員研修を充実させて、教師の力量を上げていくことが最優先課題と考えています。【兵庫・高校・教員】

例えばプール。維持に莫大なコストがかかっているけど、プール指導一つなくすだけで、小学校の教員はものすごく楽になります。専科もそうです。プールのせいで補教は増え、時間割はおかしなことになり、夏休みなどのプール指導で、なぜか専科や養護まで指導にかき集められ、本当に負担でしかない。そのプールを外部委託してくれたら本当に楽だと思う。【東京・小学校・教員】

地域人材を生かしたり、外部講師を呼んで授業したいが、お金がなくていつも断念し、その分の時間数を自分で授業準備しないといけなくなるので。【北海道・中学校・教員】

同じ県内でも、PCがクラウド化されている自治体とそうでない場所がある。成績処理や要録作成など、削減できない業務も、作業環境を整えれば場所や時間を選ばず自由にできる。【香川・小学校・教員】

まとめ

23の選択肢(「その他」を含む)を用意し、回答者に優先順位をつけて5つ選択をしてもらいました。最も多く選択されていたのは、「少人数学級の推進」で全体の78%にのぼりました。次いで多かったのは、「1人の教員の持ちコマ(授業)数を少なくする」で76%。3番目以降は大きく数値が下がり、「スクールサポートスタッフの配置増(33%)」「残業代の完全支給(33%)」「学校施設や教具・教材等の改善 / 充実(31%)」「基本給のアップ(28%)」「部活動支援員の配置増(25%)」と続きました。

少人数学級の推進と持ちコマ数の削減は、多くの教員が望んでいることがわかります。その他の項目については、個人によって回答が大きく分かれる結果となりました。校種別に見た際に最も多かったのは、小学校では「1人の教員の持ちコマ(授業)数を少なくする」で、中学校と高校では「少人数学級の推進」でした。

自由記述欄に目を向けると、選択した人が比較的少なかった項目(教員以外の専門職の配増や給与や手当の見直しなど)であっても、決して重要度が低いわけではないことも伺えます。教員だけでは対応しきれない児童生徒や保護者との関わりにおいて、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーなどの存在が不可欠であることや、教員が担っている事務的な仕事を担当する職員の必要性を訴える声が目立ちました。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼