英語教員です。英語学習のLINEグループに入っており、その日に学習した内容を報告し合ったり、自分で決めたテーマについて英語で録音して共有したり、時々Zoomを使って勉強会をしたりしています。私以外のメンバーは教員ではありませんが、英語のスキルが高い人が集まっているので、大いに刺激され、自己研鑽を続けています。【高等学校】

学校をもっとよくするWebメディア

世の中が急速に変化する今、子どもと関わる立場にいる教職員はどのように自身のスキルを磨いていけば良いのでしょうか。

校内で設定されている研修を受ける他、さらに知識や技術を身につけたり視野を広げたりするために、教職員の方それぞれが独自の工夫をされています。どのような自己研鑽を積んでいるのか、その方法や背景にある思いをお聞きしました。

アンケートの概要

School Voice Project では、WEBアンケートサイト「フキダシ」に登録する教職員の方を対象に、自分なりの自己研鑽についてアンケートを取りました。

WEBアンケートサイト「フキダシ」は、教員の方だけではなく、事務職員や用務員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、ICT支援員の方など、学校現場で働くさまざまな立場・職種の方が対象です。

■対象:全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2022年1月8日(土)〜2022年1月30日(日)

■実施方法:インターネット調査

■回答数:41件

アンケート結果

設問 あなたなりの自己研鑽は?

Q. 自己研鑽として続けていること、こだわってやっていることを教えてください。

※全回答の中から抜粋して掲載しています。

学校外の人との繋がりを持つ

人と会い続けること。教育現場に限らず、他業種の人と会うこと。着任した頃から、全国の学校の中では、デジタル化が進んでいたので、ここ数年はオンラインでたくさんの出会いの場面がありました。人と会う場合、地方というのは足枷になる外が多いですが、オンラインで話をする中で地方が強みであることも再認識させてもらいました。また、「教育の人は世間知らんからなぁ」みたいな反動で他業種の人に会っているのではなく、「魅力・深みのある人になるため」にたくさんの方と出会っています。そこからオンラインで学校でお話ししてもらうこともあり、生徒も興味津々です!【中学校/高等学校】

民間サークルでの集団討議。自分1人だけでないので、子どもの見方、捉え方で全く違う視点があり見えていないことを教わる。また、自分の意識していない偏見などに気付くことがある。【小学校】

定期的に他業種の人と情報交換をしている。またイベントなどに参加し、対話の時間を設けるようにしている。仕事だけだと視野が狭くなるので、自分を見失わないように学びの場に参加するようにしている。【高等学校】

苫野一徳オンラインゼミで教育哲学を学びながら、社会や生活全般にも哲学が使えることを学びました。教育以外の分野の人と関わるための一つにもなっています。【小学校】

月1回の勉強会(不登校対応)に参加し、スクールカウンセラーさんやスクールソーシャルワーカーさん、小学校・中学校・特別支援学校の先生方、教育委員会適応指導教室の先生等と勉強しています。さまざまな立場の方々の意見は、自分の視野を広げてくれますし、何よりエネルギーをもらっています。【小学校】

・隙あらば出張に行く。公的な知らせがある研修や他校への授業見学は、興味があるものはなるべく行くようにしています。外とのつながりも増えるし校内にいると井の中の蛙になりそうなので。

・勉強会への定期的な出席。今は歴史的名著を読む読書会と外部の組織のお手伝いに定期的に参加しています。自分も報告者になる場合もあるので、仕事の繁忙期と報告時期が重なるとしんどいこともありますが、強制的に勉強することになるのですごく力になっていると感じます。何よりそこで出会う諸先輩方や仲間との語らいが、何よりの元気の源になっています。【高等学校】

みんなのオンライン職員室やオンラインサロン、個別振り返りコンサル、Peatix等のイベントを活用し、自己研鑽を続けています。安くないお金を払うことで、忙しいときでも、「もったいない精神」でいくらか頑張ることはできます。【小学校】

本やテレビ、ネットで情報収集をする

学校現場から離れていますが、現場の状況を知るために、SNSで情報を得るようにしています。厳しい労働環境で奮闘されている現職の先生の発信を見ると心が動かされます。現職の先生や教育に関わる人たちが書かれた教育書を読んで、教育に関する課題意識や考え方をアップデートしています。また、School Voice Project が開催する対話の場に参加することで、1人では体験できない学びを得ています。【小学校】

たくさんの本を読むこと。それを、職場でアウトプットすること。【小学校】

教育書が充実した本屋さんで立ち読みをしたり、いろいろな先生方とおしゃべりをする中でやれそうなことを探したりしています。また、とっさに英語が出るように独り言はなるべく英語で言ったり、クラスルームイングリッシュの資料集を読み込んだりするようにしています。【中学校】

単元に関わることを何でもまず調べてみる。面白そうなところがあれば足を運んでみる。誰かに話を聞いてみる。授業に使えるかどうかよりも、そのおもしろさを自分が一番実感しておくことが大事だと思っています。【小学校】

NHKの19時のニュースは必ず録画して1.5倍速で見るようにしています。【小学校】

文科省のサイトを見て最新情報を確認する。【小学校】

他者からフィードバックをもらう

毎日帰宅前に1日の振り返りを記録しています。それを知り合いに送り、フィードバックをもらっています。【中学校】

毎回の授業時に生徒にコメント・質問シートを書いてもらい、それに返答をしています。記入されるのは授業への要望や感想、内容についての質問だけでなく、ユニークなコメントや耳の痛くなるような指摘もありましたが、どれも今の自分の血肉となっています。「毎回」実施する中では、移動中の飛行機の中でコメントを書いたこともありましたが、教育実習生の頃から一度も欠かしたことがありません。【高等学校】

大学の先生に積極的に実践を公開し、評価・改善し、カリキュラム開発や自己研鑽につながるようにしています。【小学校】

その他

学校の研修誌が年に2回発行されるので、そこに寄稿することを続けています。【小学校】

多様な生き方、人権課題について、知ろうとすること。学校という狭い世界で、多様なこどもたちを狭い価値観で苦しめないように。【小学校】

子どもたちとの関わり。家庭訪問を続け、子どもたちの生活背景を理解し続けること。【中学校】

教育に関することはもちろんですが、現場とは関係のないことでの自己研鑽もしています。例えば投資。株式投資、投資信託、不動産投資など、副職はできませんが、教職を退いたとしても生きていけるように、文字通り、生きる力を養っているつもりです。【小学校】

まとめ

自己研鑽として最も多く上がっていたのが「学校外の人との繋がりを持つこと」。その方法としては、勉強会やセミナーへの参加や素敵だと思う人に直接会いに行くなどの回答が集まりました。その他、雑誌への寄稿をしたり、自身の授業を公開してフィードバックをもらうなど、意識的にアウトプットをすることで自身のスキルを磨いている方もおられました。

スキルをアップデートし続ける理由としては「さまざまな立場の方の意見は自分の視野を広げてくれる」「エネルギーをもらえる」などの回答もあり、教職員としてよりよく働いていくことにも繋がっていることが伺えました。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

近年、教員不足など何かと暗いニュースばかりが話題になりがちな学校教育の現場ですが、決してしんどいことばかりではありません。働いていて幸せだと思う瞬間や嬉しい出来事、やりがいを感じられることも同じくらいたくさんあるはずです。そういった明るいことも伝えたい、知ってほしいという現場の声を取り上げ、このアンケートを行いました。

現場の教職員の方の心の支えになっていることとは、一体どんなことなのでしょうか。今回は、児童生徒や保護者、同僚などからもらって嬉しかった言葉、支えになった言葉をお聞きしました。

アンケートの概要

School Voice Project では、WEBアンケートサイト「フキダシ」に登録する教職員の方を対象に、もらって嬉しかった/支えになった言葉についてアンケートを取りました。

WEBアンケートサイト「フキダシ」は、現在ユーザー登録を受け付けています。教員の方だけではなく、事務職員や用務員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、ICT支援員の方など、学校現場で働く様々な立場・職種の方が対象です。

■ テーマ:もらって嬉しかった/支えになった言葉(児童生徒・保護者・同僚などから)

■ 対象:全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■ 実施期間:2021年12月18日(土)〜2022年1月10日(月)

■ 実施方法:インターネット調査

■ 回答数:32件

アンケート結果

設問 嬉しかった/支えになった言葉は?

Q. これまで学校で働く中で、嬉しかった/支えになった言葉を教えてください。

※全回答の中から抜粋して掲載しています。

※「もらった言葉」が冒頭にくるように、回答の一部を変更して記載しています。

< 児童生徒から >

「だいじょうぶ。そんなに考えすぎなくてもだいじょうぶだよ。私たち、それなりにやれるから」

小6を担任しているとき、女子間のトラブルの仲裁に奔走しているときに、小6女子がかけてくれた言葉です。普段、デリカシーが無い扱いを自他ともにしている自分が、実はいつもすごく悩み考えていることを、子どもが慮ってくれたことがすごくうれしかったです。(小学校)

「先生に憧れて」

初任で受け持った児童が、小学校教員になったこと。とても嬉しかった!(小学校)

「学校の授業のイメージ変わった」(中学校)

「泣いてるときに、ずっと側にいてくれてありがとう」(中学校)

「先生がいてくれてよかった」

能力を査定されるより存在を評価されると、この仕事をしていてよかったと心から思います。(中学校)

「先生みたいになれますか?」

そう生徒に言われたのが印象的で、「先生なんかよりもっと立派に世界に羽ばたいていけるよ!」って答えた。日々奮闘している姿を少しは憧れの念を持って見てくれる子もいることに嬉しさを感じました。(中学校)

「私は数学の授業が、自分が自分でいられる唯一の時間でした」

私は数学を教えています。数学というと、苦手な教科第1位になることもしばしば。授業をしていても、生徒がどれだけ理解できているのか不安になることもあります。しかし、ある年の3月、卒業をひかえた3年生からお礼の手紙をもらったときのことです。その中の1通にこのようなことが書かれていました。その子はとても物静かな女子で、クラスの中でも目立つような存在ではありませんでした。しかし、数学の授業で私がその子に説明を求めると、いきいきとして皆の前で発言していました。そのような生徒に活躍の場を与えられ感謝されたことが、今でも私の教師としての原動力になっています。(中学校)

「将来先生の介護させてな」

介護施設に就職した卒業生にかけられた言葉。授業中寝てばかりいた彼女、卒業してから社会人として、やりがいと責任を持って介護の仕事に携わっているということがすごく伝わってきました。私を介護したいと言ってくれたのも、本当に単純だけど嬉しかったです。(高等学校)

< 保護者から >

「子どもが学校楽しいって言ってる」(小学校)

「先生は子どもたちの充電器なんですよ」(小学校)

「このコロナ禍でも安心して子どもを学校に通わすことができたのは、先生のおかげです」

連絡帳や手紙などを通して、保護者から感謝の言葉をもらったときはやはり嬉しいものがあります。最近では、この言葉がとても嬉しかったです。(小学校)

「放課後も勉強を教えてくれてありがとう」

「子ども同士のトラブルで、お互いの話をよく聞いて解決してくれてありがとう」(中学校)

「いつも学級通信を読ませていただいています。先生のお考えがわかったり、学級の様子が知れて本当に良いなと思いました」(中学校)

「生徒と向き合ってくれる姿勢が伝わりました。相談できてよかったです」(高等学校)

< 同僚から >

「先生のクラスは温かいですね」(小学校)

「研修や教材研究を熱心にやっていていいね」(小学校)

「我々は種をまく仕事。芽が出るのがいつかは分からないが、いろいろな種を子どもたちにまき続けることが大切」(小学校)

「先生のクラスの子は“大人って信用していいんや”って思えたと思うよ」

特別支援で1年間入ってもらっていた先生にこう言われたことが嬉しく、今も心の支えです。(小学校)

「本当に大事なことはね、教師の殻を脱ぎ捨てて、どこまで生身の自分が子どもや親たちと向き合えるかなんだよ」

と、教師になりたての頃に言われました。衝撃でした。それからは、できるだけ飾らずひとりの人間として正直に人の前に立つよう努力してきました。今でも心の支えとなっています。(小学校)

「ひとりでがんばりすぎずに、周りを頼ったらいいよ」

「いろんな生徒がいるから、いろんな先生がいていい。いろんな人がいた方がおもしろい」(中学校)

「〇〇先生(私のこと)がいるから頑張れる」

いつもお互い励ましあっている同僚からの年賀状にこう書いてあったこと。(高等学校)

「あの人はえらい。みんなが逃げる重たい仕事も引き受けるし、責任持ってやってくれる」

再任用のベテラン先生が教科準備室で言ってたよ、と別の同僚が教えてくれた。直接もらった言葉じゃないけど、そう思ってもらえてたことが嬉しかった。(高等学校)

「40代ではK先生のように、50代ではY先生のように、30代でJ先生(私)のようになりたい」

K先生もY先生も同僚の私が憧れ信頼している先生方。30代の時、20代の先生からそのお2人と並んで私の名前が出たことが嬉しくもあり、背筋の伸びる思いでした。(高等学校)

まとめ

アンケート結果からは、子どもの成長を感じることができる言葉や自分の存在を認めてもらえた言葉などが教職員のみなさんの心の支えになっていることが読み取れました。

当たり前のことではありますが、教職員もまた1人の人間。教職員としての嬉しいことだけではなく、人と人として、お互いに存在や頑張りを認め、尊敬の念をもって関係を築いていくことが、生き生きと働ける環境づくりに必要なことなのかもしれません。

今つらい状況にある教職員の方々にも、このアンケート結果を読むことが、自分自身の「もらって嬉しかった言葉」を思い出していただけるきっかけになればとても嬉しく思います。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

現在、ほとんどの中学校および高等学校で実施されている部活動。スポーツ活動や文化活動などに取り組むきっかけとなるだけではなく、生徒の人格形成の場としても、これまで重要視されてきました。部活動が日本のスポーツや芸術文化等の振興を支えてきた側面もあります。

学校で行われる部活動は、学習指導要領で「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」とされており、教育課程に含まれていないため、制度上“任意加入”となっています。また、平成30年にスポーツ庁と文化庁で策定されたガイドラインには、部活動は「生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課程との関連を図り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むこと」とされ、「部活動への参加を義務づけたり、活動を強制したりすることがないよう、留意すること」と明記されています。

しかし、部活動への参加が必須となっている学校もあり、その位置付けを問う動きが強まっています。今回は、教職員の立場から考える部活動のあり方についてお聞きしました。

参考:

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン

アンケートの概要

School Voice Project では、WEBアンケートサイト「フキダシ」に登録する教職員の方を対象に、部活動の“必須加入”ついてアンケートを取りました。

WEBアンケートサイト「フキダシ」は、現在ユーザー登録を受け付けています。教員の方だけではなく、事務職員や用務員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、ICT支援員の方など、学校現場で働く様々な立場・職種の方が対象です。

■対象:全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2022年1月21日(金)〜2022年2月13日(日)

■実施方法:インターネット調査

■回答数:69件

アンケート結果

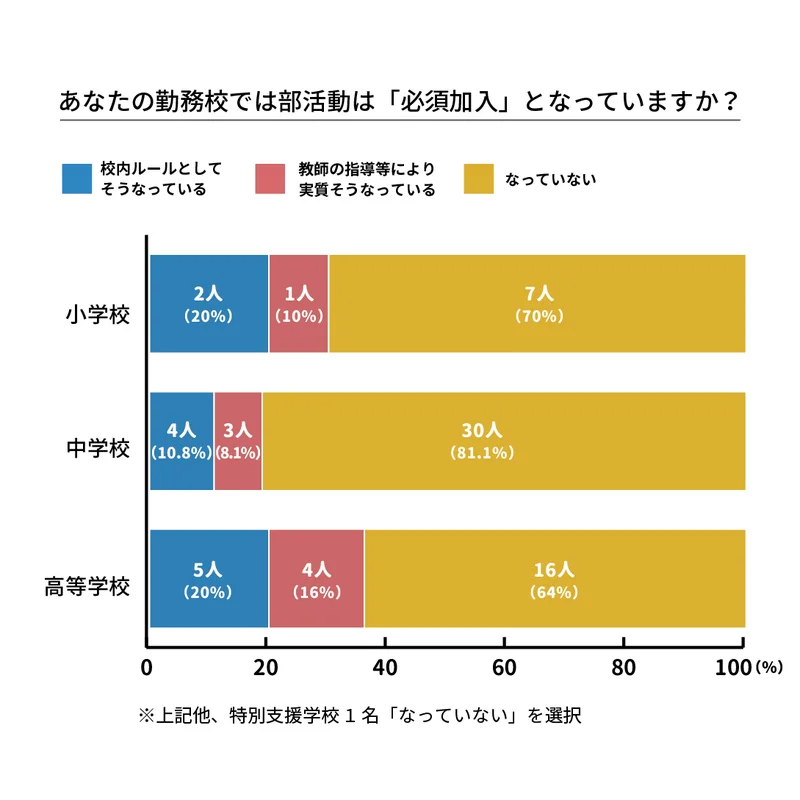

設問1 あなたの学校、部活動は「必須加入」?

Q1. あなたの勤務校では部活動は「必須加入」となっていますか?

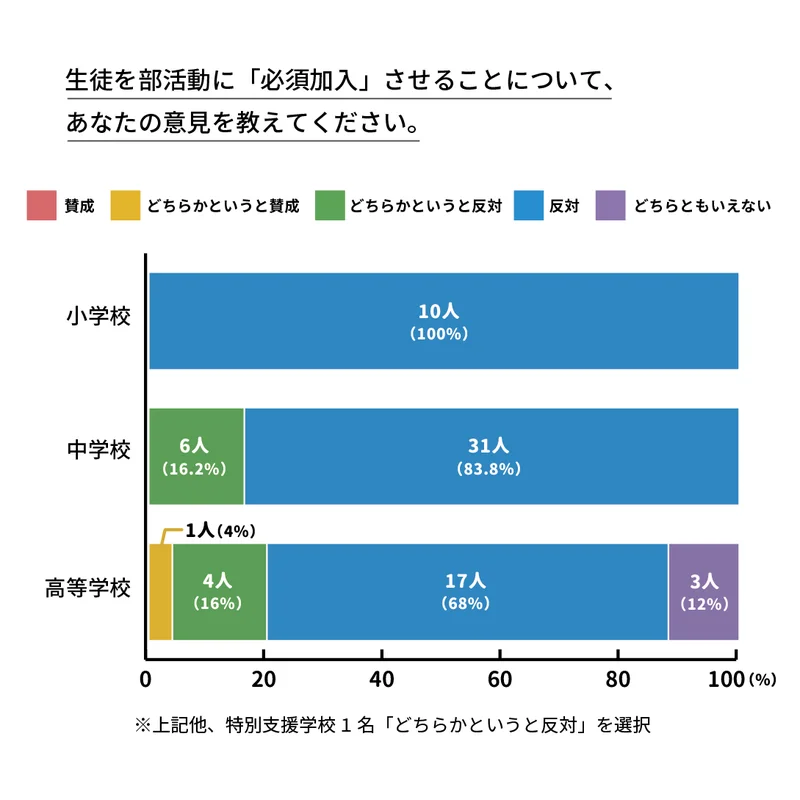

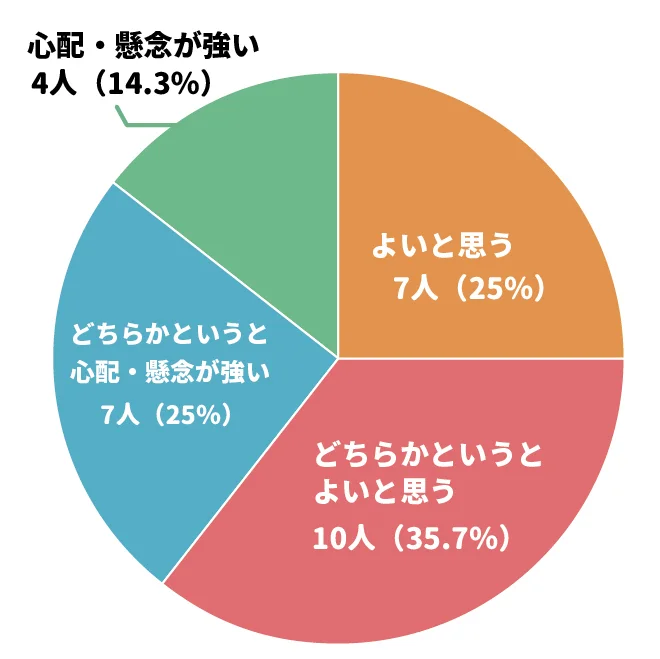

設問2・4 部活動の「必須加入」、どう思う?

Q2. 生徒を部活動に「必須加入」させることについて、あなたの意見を教えてください。

Q4. 部活動の「必須加入」について考えていることを、ご自身の経験からお書きください(賛成意見、反対意見、またはその両方でも構いません)

「賛成」「どちらかと言うと賛成」を回答した方の主な意見

どちらとも言えない。その他に打ち込めることが課外活動であれば良いと思う。【高等学校】

「反対」「どちらかと言うと反対」を回答した方の主な意見

必須加入には反対。部活動はあくまでも自主的な活動であるべきなのに、学校ごとに選択肢が限られているにも関わらず、必須にすると、自主性の担保ができず、”強制された”自主性でしかない。また、今の生徒は学校からの学習課題(宿題や予習)も多く、放課後および休日の学習塾・習い事を並行させている者も多いことを考えると、生徒自身に加入するか選択できるようにして余裕を持たせておくことは必要不可欠。【高等学校/高等専門学校】

今の時代、放課後にどのように過ごすかは個人の自由。確かに家でゲームをしてダラダラ過ごすのは良くないが、勉強時間が確保できたり、家族との時間が増えたり、全てがマイナスではない。「部活動をしない生徒は荒れる」は幻想で、日頃の生徒指導が機能していないだけだと思う。また、顧問を持つかどうかも任意にしてほしい。専門外の教員が主顧問の場合あり、やりたい教員が指導すればいい。【高等学校】

部活動に必須加入させることは反対です。部活動を担当すると必然的に勤務時間を大きく上回ってしまう状況の中で、子どもの必須加入をさせている学校は、教員の部活動の実情をどう捉えてるの?と聞きたいです。そもそも興味のある部活動がなくイヤイヤ入る子どもがでてきてしまうので、学校外で自分の好きなことをする時間を奪ってしまうことにつながると思います。【中学校】

部活動に必須加入となると、「結果的に入部したけれど参加していない」ということも発生する。その場合、子どもたち同士でお互いを監視するような作用も働きやすい。【中学校】

部活動はあくまで子どもたちの自主的活動の場所であるはずなので、強制的に参加させるのは主旨と異なるので反対です。子どもたちがやりたい!と思って取り組む集団と、仕方なく…という気持ちで取り組む集団、色々あるとは思うけれども、どちらの集団に対しても心の成長を促すために教員は一生懸命やっていると思う。そんな教員が疲弊しないよう、子どもたちの部活動の強制参加には反対。子どもも大人も前向きに頑張れるチームを作ることの方が大切だと思う。【中学校】

基本的に、“やらされたもの”“やらなければいけないもの”には学びが少ないと思っています。なので、必須は基本的に反対です。しかし、“学校の役割”を問い直した上でその方法が子どもにとって利益が多いならばそれでもいいと思います。私は、“学校とは子どもの自律・自立を促す場”だという認識なので、その役割ならば部活動の必須加入という手立ては違うのではないかと思います。【中学校】

反対。強制的にやらされる活動には、何の主体性もうまれない。今勤めている学校は小規模校なので、部活動が3つしかない。しかも「陸上競技部」「野球部」「女子バレーボール部」の3つだ。運動部しかない。選択肢が少ない中で、生徒たちは必ず1つを選んで入部しなければならない。運動が苦手な子どもたちは、つらい部活動生活の始まりである。自分の得意なもの、興味のあるものを選択できれば、意欲も向上し、技術も向上し、それが結果的に自信につながる。しかし、自分の不得意なもの、興味のないものに入らなければいけない生徒たちは、意欲が低下する一方である。やる気のない生徒たちの気持ちを考えると、顧問としてもつらい。【中学校】

反対です。1つの競技に生徒を縛りつけることのメリットがわかりません。一度入部した生徒を退部すれば、生徒のキャリア(調査書や履歴書)に傷がつくとの理由で留めておくことも納得できないことです。財源確保、教師の自己満足のために生徒を利用しているのだと私は考えています。【高等学校】

力の入れ具合によっては勉強と部活だけで学生生活が終わってしまう。若いうちに進路を決めないとつけない職業がたくさんあったり、勉強・部活以外にも学ぶべきことがたくさんある。学校以外で学ぶ機会を増やすためにも必須加入はやりすぎだと思う。【小学校】

部活動は教育課程外の活動なので、それを必須にして生徒の意思を無視した状態で行うのはおかしいと思います。放課後の時間は個人のものであり、自由選択で自分らしく生きられる時間として位置づけてあげたいです。また生徒を必須加入させることは、教師も必須担当(指導)せねばならぬ状況につながります。勤務時間内ももちろんですが、勤務終了後や土日のボランティア参加等、こちらも本人の意思に反して半強制的に行われます。必須加入かそうでないかに関わらず、この法外な働き方は大きな問題をはらんでいます。世界各国を見渡しても、かなり異質な教育活動。同質性を押し付け、それぞれが個性豊かに生きることへの不安を植え付けます。多様な生き方を尊重する意味でも、部活動は自由選択であるべきだと思います。(中学校勤務の夫の意見+自分の意見です)【小学校】

生徒が部活動に必須加入になるということは、教師も顧問を持つ圧力が高くなるのではないか。勤務していた中学校では部活動が必須でなかったが、それでも部活動の顧問は全員の教師が担当していた。(負担の軽重はもちろんあるが)教師の仕事の負担を減らしていく流れの中で、部活の「必須加入」はなくても良い。部活動の加入が必須でないことでの困りごとは、働いている中では感じなかった。【特別支援学校】

必須加入には反対です。部活動は生徒の趣味なので、もし必須加入にするならば、生徒が入りたい部活動をすべて立ち上げなければなりません。しかし、教師の数からして、それは無理です。だとすると、必須加入の意味はないと考えます。【中学校】

部活動はいらない。というか、教育課程にないものを教育現場に入れて、教員の負担を大きくすることは大きな間違い。子どもたちの立場になって考えたら意味のあるものかもしれないが、何も学校でやらなくても良い。【小学校】

・荒れた時代を部活で立て直した経験をしているので部活には大きな教育的な意義があることが体に染みついている。しかし部活中心の学校にして問題行動は減ったものの、不登校生徒が増えてきた実情もある。それは管理体制の中で生きるのがつらくなった生徒の意思表示だったのではと今になると思える。

・部活の地域移行には総論は賛成である。しかし当地は田舎なので合同部活動をするにも遠くまでの移動が必要で、保護者負担の面で課題がある。行政が経済的な面も含めてバックアップをする確約がないとなかなか進まないのではと思う。一つ一つの課題をどうクリアするか、地方自治体ごとに市教委だけでなく首長部局も含めてのプロジェクトチームを作って進んでいくことが必要だ。【中学校】

そもそも部活動を学校の中に置くべきではない。また部活動は本来楽しむ、親しむためであるので、大会やコンクールで競わせるのは違うと思う。楽しむ、親しむが勝つためと目的が変わってしまうため。【中学校】

私が生徒だった頃は、中学時代の場合は必須だった。実質パソコン部や卓球部に幽霊部員が集まっており、席だけ確保されている様子だった。高校時代も1年生は必須だったが、こちらも幽霊部員も一部の部活動に集まっていた。教師となった今は、必須ではなくなったものの、やはり部活動に入っていたこと、続けていたことが受験において必要だと思っている生徒や保護者が多い。籍だけ置いていても結局は部活に本気で取り組む中で、何を見つけ出したかが大事なのだから、幽霊やるくらいならクラブチームを全力で頑張ってほしい。お金をかけて道具を用意する必要のある部活動ならなおさらである。【中学校】

勤務校では、「部活動に代わる活動(クラブチーム、習い事など)がある場合は入らなくていい」としています。これまでの経験上、外部の活動が忙しい生徒、ヤングケアラーや貧困家庭の生徒は入りたい部活ではなくお金や時間がかからない部活に入っていました。別にやりたくないけど、内申書のためにとりあえず所属しているという生徒も少なくありません。「必須加入」の問題より、部活動の成績を加点する高校入試の仕組みにメスを入れることも重要だと思います。【中学校】

強制加入はすぐに国がやめさせるべき。また、強制加入ではなくても、おかしい点は多くある。例えば本校では、年度途中で退部した生徒については、たとえ途中まで一生懸命に活動していたとしても、指導要録に記入しないのが当たり前だと考える教員が多い。また、生徒会長選挙に立候補した生徒のプロフィールに、わざわざ部活入部の有無を書く欄がある。部活動=崇高なもの、帰宅部=劣った生徒、という考え方を示すこのような例はたくさんあると考えられる。これは、あきらかに現代社会や国際社会のコモンセンスにそぐわないものであり、恥ずべき点であると思う。【高等学校】

「どちらとも言えない」を回答した方の主な意見

生徒にとっては教育的効果があるので良いとは思いますが、ミスマッチなど部活動を辞める生徒もいるため、全生徒の参加は果たして良いのか分かりません。また、顧問は未経験者がその部活動担当になることも多く、週末や放課後など時間外労働となるため、指導員やスポーツクラブなど外部機関への移行や協力が望ましいと思います。【高等学校】

前任校では、全員加入の時期があり、私はそれを促進していました。理由は、出会うきっかけ作りです。自分から部活動をやりたい、あの部に行ってみたいと行動できる生徒はいいのですが、そうじゃなく一歩踏み出せない生徒には、「行かされている」という口実にして、部活動というコミュニティに参加してほしいと考えていたからです。別にやめてもいいし、部活動を変えてもいいけど、一度覗いてみるという体験だけでもしてほしくて、全員加入としていました。部活動で培うものが進路実現に向いていたり、社会で評価されやすいことが部活動を後押ししているのだと思います。部活動を続けていただけで、大学入試でも加点される仕組みがあります。【高等学校】

設問3 「必須加入」の学校があるのはなぜ?

Q. 部活動が「必須加入」となっている学校があるのはなぜだと思いますか?

生活指導に繋がると考えられているため

部活動をしていないと外で悪さをすると考えられていたり、部活動に加入させることで普段の学校生活にも様々な指導を及ばせやすくなるから。勤務校でも授業態度が悪いと◯◯部の顧問に言うからな!と圧をかける先生が多い…。【中学校】

勤務校では、1年生は必須加入である。問題がある生徒に対し「アイツ、何部だ!」や「○○部なのに、だらしない!」という教員がいる。部活動=生徒指導という考えが根強いからではないか。【高等学校】

学校、地域、家庭等社会全体の「教育力」が落ちているため、生徒指導を部活動に頼らざるを得ない学校が多いことによると思います。本当はルール等を見直すなど、対処法は様々ありますが、時間や労力が必要なので、後回しにされ続けている結果なのではないでしょうか。【高等学校】

部活動の生徒を「使って」行事を遂行したり、よく言うことを聞き、よく動ける生徒として活用されている側面もあります。確かに、すごく助かりますが、当たり前のように生徒を「使う」教員もいてもやもやします。【高等学校】

放課後の一定の時間を生徒の好きにさせたくないと言う考えがあったんでしょうか。自分の勤務先は外部のクラブチームや習い事等による無所属は一応許可されていますが、学校によってはそれもない所があるようです。【中学校】

今までこうだからという慣習。そこの根っこには、生徒指導上困難な生徒が多い場合の”部活でひっぱる”文化も埋まっていそうです。大前提として、授業・勉強は苦しくて逃げたいもの⇔それ以外のところ(行事・部活)で発散するという感覚は今でも根強いと実感しています。つまり、「授業で生徒を育て、伸ばすという感覚がない」ことがこの文化の正体なのではないでしょうか?【中学校】

教育的意義があると考えられているため

学校という組織における「共同の時間」を確保して教育課程のみでは達成し難い「より深い連帯感」を築くため(?)、あるいは課外活動ながら何かに集中的に取り組んでみる経験を提供し、学校生活の価値を向上するため(?)、または単なる慣習。【高等学校】

生徒のやってみたい!を実現するため。生徒の挑戦意欲を拾うことができるかもしれないから。【高等学校】

生徒が所属するコミュニティを増やし、交友関係の輪を広げるのに一役かっている。【高等学校】

部活動に入ること、部活動をがんばって3年間続けることがよいことだとする考え方が強いのだと思います。【中学校】

何の根拠もありませんが、経験上、”部活動こそ生徒が伸びる”という教育観が大きい気がします。【中学校】

過去の慣習が残っているため

昔の名残でやめられないだけに見えます。【中学校】

今までそうしてきたからではないでしょうか?理由はないと思います。もし、部活動に入っていないと生徒指導ができないというのであれば、大人の都合を子ども押し付けているだけかと思います。【中学校】

部活動を維持するため

小規模校で全員加入にしないと競技が成り立たない。【高等学校】

生徒数の減少で部活動の数を維持できなくなっているからでしょうか。【中学校】

私の出身中学校は全員加入だったが、全校生徒の人数が少なかったことが挙げられる。学校単位のチームという枠組みでは、部活動を維持するために、全員加入という方法をとらないと持続できない学校もあるのだと思う。【高等学校】

卒業後の進路に影響するため

受験時に部活動で頑張ったことを聞かれたり、資格や成績によっては推薦の条件にあてはまることがあるから。【中学校】

進学就職調査書に書く内容がないからかと思います。他の長所を見取れれば良いのですが、コミュニケーションを取る時間や、コーチングのようなことを学ぶための教師の自己研鑽時間がたりないためだと思います。【高等学校】

保護者からの要望があるため

保護者の要望が強いため(家でゲームをされるより、学校で活動をしてもらった方がいい、内申書のため)。【中学校】

まとめ

実質的に必須加入となっている場合を含めると、小学校の30.0%、中学校の18.9%、高等学校の36.0%が部活動の加入が必須となっていることがわかりました。個人の意見を聞くと、9割以上が部活動の必須加入については、「反対」もしくは「どちらかとう言うと反対」と回答。

「部活動は生徒の自主的な活動のはずなので、強制的に参加させるのは主旨と異なる」「教育課程にはない課外活動の一環である以上、強制するものではない」など、本来の部活動の位置付けとの矛盾を指摘する声が多くあがっていました。

また、児童生徒の人権や、教育的な視点における意見も目立ちました。部活動での取り組みが高校入試や卒業後の進路につながる仕組みになっていることを問題視する声も。受験や進学への影響を考えて、部活動を辞めることを躊躇(ちゅうちょ)するケースもあるようです。

2022年3月には、高校生や大学生などでつくる「日本若者協議会」が部活動への強制加入の撤廃を求めてスポーツ庁に要望書を提出しました。現在も、賛同者を集める活動を続けています

部活動をどのように位置付け、どのように運営していくのか。児童生徒の教育的意義や人権、学校における働き方改革の視点も含めて、議論が進んでいくことを期待します。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

先日公開した「授業の持ちコマ数について」のアンケート結果では、教員の持ちコマ数の多さを負担に感じている声が多く集まりました。授業を行う前には、十分な教材研究や授業準備の時間を確保することが必要です。

学校での業務は授業以外にも校務分掌や部活指導、児童生徒や保護者への対応など多岐にわたります。そのような中、教材研究や授業準備の時間はどの程度確保できているのでしょうか?実際の時間と、それぞれの教員が現状に対して感じていることを伺いました。

アンケートの概要

School Voice Project では、WEBアンケートサイト「フキダシ」に登録する教職員の方を対象に、教材研究の時間についてアンケートを取りました。

WEBアンケートサイト「フキダシ」は、教員の方だけではなく、事務職員や用務員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、ICT支援員の方など、学校現場で働くさまざまな立場・職種の方が対象です。

■対象:全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う学校に勤務する教職員

■実施期間:2021年12月25日(土)〜2022年1月16日(日)

■実施方法:インターネット調査

■回答数:62件

アンケート結果

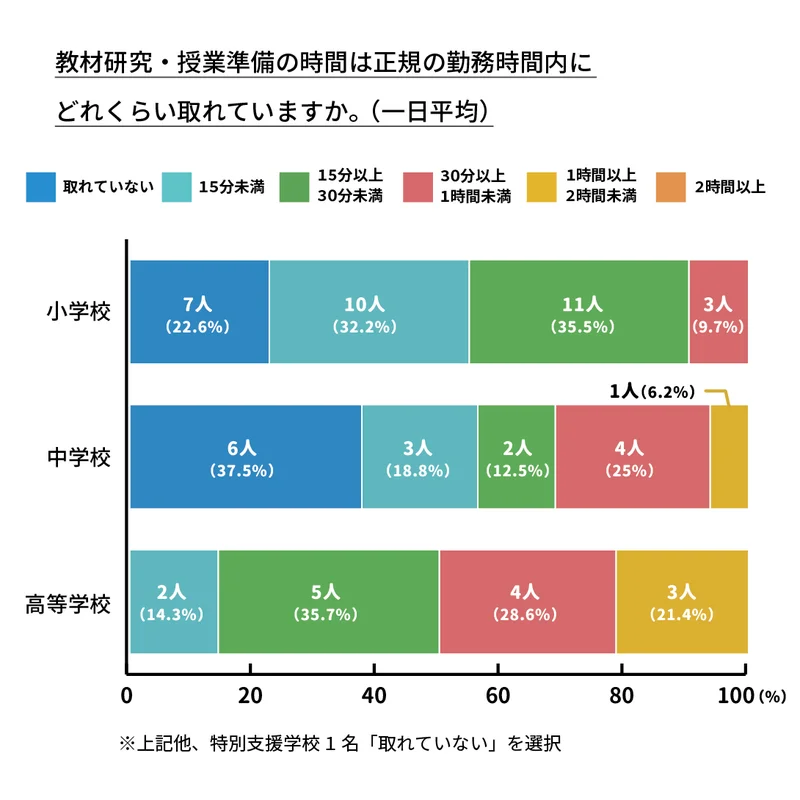

設問1 勤務時間内の授業準備時間は1日どれくらい?

Q. 教材研究・授業準備の時間は正規の勤務時間内にどれくらい取れていますか。(一日平均)

設問2 勤務時間外の授業準備時間は1日どれくらい?

Q. 平日の正規の勤務時間外で教材研究・授業準備の時間はどれくらい取っていますか。(一日平均)

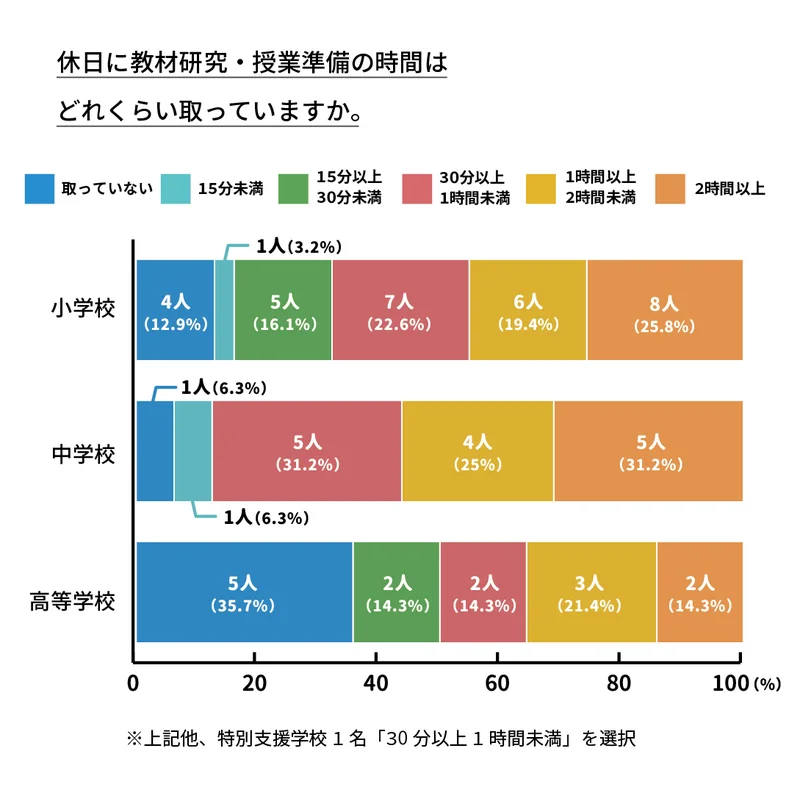

設問3 休日の授業準備の時間はどれくらい?

Q. 休日に教材研究・授業準備の時間はどれくらい取っていますか。

設問4 勤務時間内に授業準備は十分にできる?

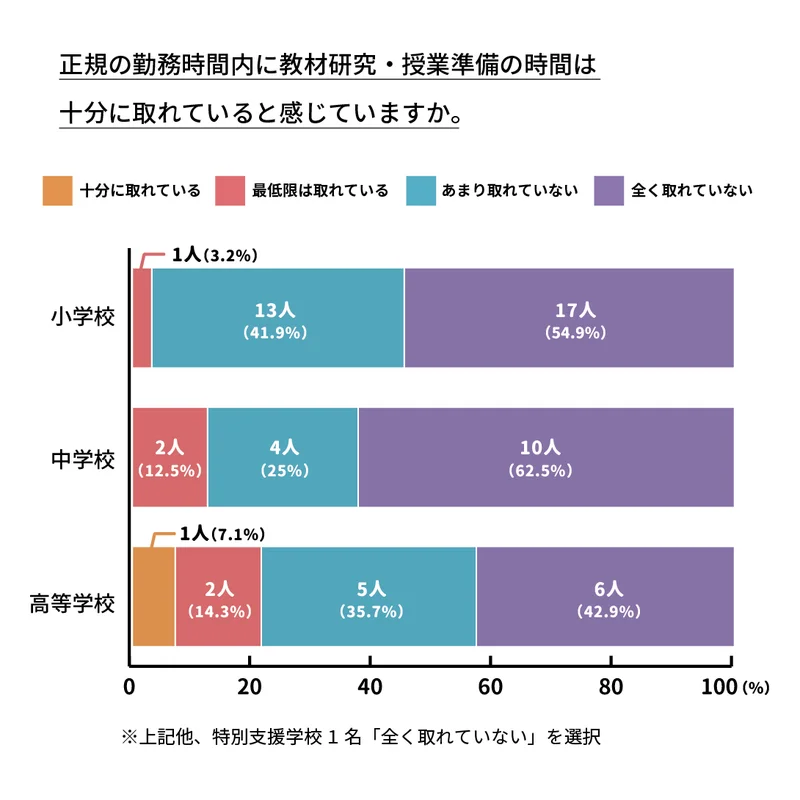

Q. 正規の勤務時間内に教材研究・授業準備の時間は十分に取れていると感じていますか。

設問5 授業準備の課題・改善策は?

Q. 教材研究・授業準備についてあなたの思う課題や、改善策があればお書きください。

※ 全回答の中から抜粋して掲載しています。

課題

空き時間の少なさや業務量の多さ

※ 授業の持ちコマ数についてのアンケートでも、同様の意見があがっていました。

校内に生徒がいるうちは、あれやこれやと仕事が入る。考査明けや授業がない午後などは、校内研修や会議が入る。教材研究や授業準備は自分だけで完結するものなので、優先順位が下がり、後回しになることが課題だ。授業の準備がテキトーになることで自己嫌悪になる。授業を大事にしたいので、しっかりと準備や教材研究に時間をかけたい。【高等学校】

あまりにも会議やトラブル処理が多く、子どもの顔を思い浮かべたりする時間がない。ゆとりがないことが、何か面白いことをしてあげようとか、こんなことをしたら食いつくのでは、という目の前の子どもを想定した、本当の意味での教材研究ができていない。これまでの単元の流し方をなぞっているのが、現状。経験のある教師はそれでも何とかなるが、若手は、忙しく教材研究できない→授業がうまくいかない→学級が落ち着かない→トラブルが起こる→トラブル処理に追われますます忙しいと、悪循環に陥っている。結果、若手がバーンアウトし、病気か離職。更なる、教師志望が減る。ますます、教員が不足し、更に忙しくなる。と、大規模な悪循環が起こっている。【小学校】

空き時間がない、年度の途中で通常級から転籍が許可され(当方、特別支援学級)、1クラス分もの人数が増えてしまうも、教員は配置されず、学級が回せない。管理職がこの事態を重く捉えていないと思われる発言も多々。空き時間の確保を訴えても動いてもらえず、人数分教材を準備しなければならない支援学級は、時間外労働が増えるだけ。【小学校】

勤務時間内に教材研究を終えるのは、持ち授業時数や仕事の負担の少ない育児短時間勤務でも難しい。担任をやれば尚のこと一番後回しになりがち。教員の授業以外の業務を減らし、本来注力すべき教材研究に力を入れる環境を整えることが、教育をよりよくするために大事なことだと思う。【高等学校】

・職員会議がほぼ決定事項の伝達のみなのに、時間がかなりかかってしまう。

・仕事の合間に授業をしているような、おかしな感覚に陥ってしまっている。

・同じ職場であっても仕事量に大きな差があり、各分掌の主任だけで仕事を抱えてしまっていることがほとんど。【小学校】

環境の不備

職員室で残って仕事をすると、さらに別の仕事が降ってきたり、雑談が始まるので帰ってからする。また、学校のパソコンではセキュリティから画像が使えなかったりchromebookを使う授業の準備に手間がかかるという理由からも家で準備しています。【中学校】

勤務条件や金銭面の制度

非常勤講師の場合は、授業時間(45分・50分)に対して勤務時間(60分)なので、教材研究・授業準備、成績処理、週案記入など授業以外の勤務時間が十分に確保されておりません(勤務時間外は無給)。非常勤講師の勤務条件改善を求めます。【中学校】

これは「時間」についてではありませんが、「お金」の面についてにおいても、先生が自腹を切っている部分が多々あります。つまり1時間の授業に対して、多くの先生が勤務時間外の時間を使って、また自分のお金を使って必要なものを購入して準備をしているというのが事実です。このような「善意」に基づいた制度は、いずれ立ちゆかなくなっていくと思います。【小学校】

改善策

児童生徒の在校時間の短縮

登校時刻を遅くしたり下校時刻を短くしたりして、子どもの在校時間を短くすることで、教材研究の時間を確保する。【小学校】

人員の確保

普段から授業のコマを減らすために、とにかく人数を確保してほしい。【高等学校】

日々の業務量の削減

業務精選。「した方が良いからやる」ということを削ぎ落として必要なことを考え直すことが必要だと思います。【小学校】

行事や雑務、地域との交流のためという名の段取り、広告等の配布物を減らしてくれさえすればもっと授業研究に費やすことができる。【小学校】

一斉指導から、個別最適化の自由進度学習等に移行することで、上記の課題は一気に良くなると考えています。しかし、全国学調や県独自の学力調査があり、その度に比べられる今の悲しき学校のシステムがあります。先生方は、変わらないとと葛藤しながらも、自分の学級の平均点が気になり、またチョークアンドトークの授業やテスト対策をしてしまっているように感じます。【小学校】

教職員間での役割分担や協力

・各クラス職員を二人体制にする。

・教員じゃなくてもできる仕事はやらないようにしていく。

・授業で使用した教材や指導方法を学校内で共有したり保存したりできるようにして、来年度の授業に活かすようなシステムをつくる。【小学校】

学年で授業プランやワークシート、資料などシェアすることで、時短できるので、気持ちよく協力し合える関係が大切だと思います。【小学校】

勤務時間内に他にやることが多すぎて、そこまで十分に手が回らないのが現状ではないでしょうか。本当は、同じ学年の先生だけでなく、いろんな先生と一緒に授業準備や教材研究ができればいいのにと思います。そのために、例えば専用の授業準備・教材研究部屋があるといいと思います。資料や材料がその部屋にあり、大きなテーブルがあって、そこですることができれば、コミュニケーションの場として、そこで相談しあい、教えてもらうこともできるのてはと思います。【小学校】

まとめ

教材研究・授業準備の時間は正規の勤務時間内に(1日平均で)どれくらい取れていますか?という問いに対しては、小中学校教員の半数が「15分未満」、高等学校教員の半数が「30分未満」と回答。平日の勤務時間外では、小学校で22.6%、中学校で37.6%、高等学校で35.7%の教員が1時間以上を教材研究や授業準備に当てていることがわかりました。

休日においては、小学校で45.2%、中学校で56.3%、高等学校で35.7%の教員が1時間以上を教材研究や授業準備に当てていました。特に小【中学校】の教員は、休日にまとめて教材研究や授業準備の時間を確保する傾向があることがわかります。

勤務時間内に十分な教材研究や授業準備の時間を取れていると感じるか?という問いに対しては、全体の約9割の教員が「あまり取れていない」もしくは「全く取れていない」と回答。そのように感じている教員の割合は、高等学校、中学校、小学校の順で増加しています。

「多くの教員が教材研究や授業準備の時間が十分に取れていない」という事実は、授業の質の低下に繋がり、子どもへの学びの保障ができなくなることを意味しています。教員一人ひとりの回答を読むと、そのような現状への後ろめたさを感じることができます。その結果として、多くの教員がやむを得ず勤務時間外や休日に教材研究や授業準備の時間を確保している側面もあるのではないでしょうか。

教員が教材研究や授業準備の時間を十分に確保できるように、それぞれの学校や自治体で、必要な環境の整備が行われることを期待します。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

日本の教員の働き方の改善に向けた論点の1つとなる「授業の持ちコマ数」。

授業の持ちコマ数とは、子どもたちが1週間に受ける授業の中で、1人の教員が担当する授業数のことです。例えば、1日6時間(コマ)×週5日であれば全部で30コマの授業があります。そのうち、20コマを担当することになっている場合は、10コマ分の空き時間ができるためその時間に会議を入れたり、授業準備をしたりすることができます。

空きコマが少なければ少ないほど、授業以外の業務時間が削られるため、勤務時間内に仕事を終えることが困難になります。

そのため、働き方の改善のための指標1つとして有効な数字と言えます。

しかし、単なるその「数」だけをみて教員それぞれの負担が図れるものではなさそうです。校種の違いや、学校ごとの違い、役職や立場の違いによって授業以外の仕事の負担も一様ではないことが想像できます。

今回のアンケートからは、持ちコマ数による負担感だけでなく、校種や学校の状況、教員個人の役職や立場で感じている負担感の傾向も見えてきました。

アンケートの概要

School Voice Project では、WEBアンケートサイト「フキダシ」に登録する教職員の方を対象に、授業の持ちコマ数についてアンケートを取りました。

■対象:全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う全日制学校に勤務する教員

■実施期間:2021年11月13日(土)〜12月5日(日)

■実施方法:インターネット調査

■回答数:110件

アンケート結果

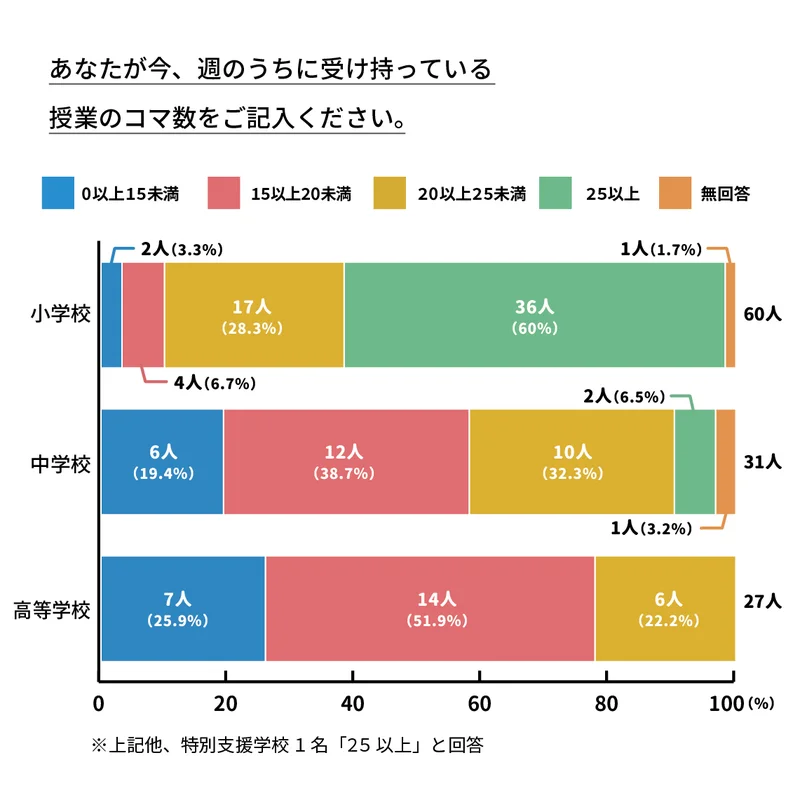

設問1 受け持っているコマ数は?

Q. あなたが今、週のうちに受け持っている授業のコマ数をご記入ください。

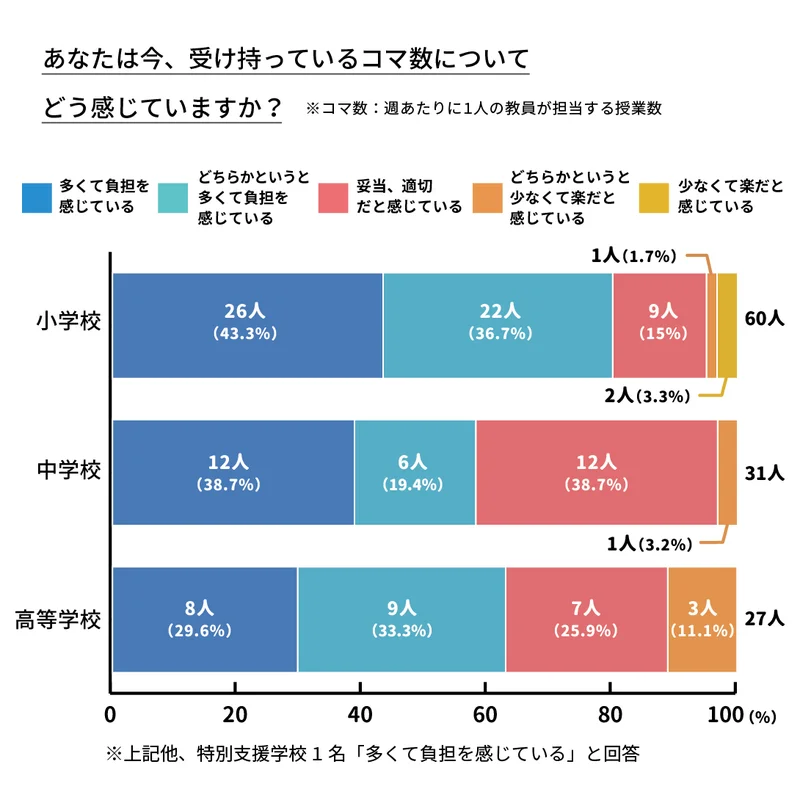

設問2 コマ数について、どう思う?

Q. あなたは今、受け持っているコマ数についてどう感じていますか?

設問2-2 その理由は?

Q. 上記の選択肢を選んだ理由をお聞かせください。

※全回答の中から抜粋して掲載しています。

小学校

「多くて負担に感じている」「どちらかというと多くて負担を感じている」を選択した方の主な意見

現在、5、6年の理科専科。メンバーは少し変わるがコーディネーター会議に3時間、定例の会議に2時間が加わる。その合間に教務担当として、日程調整をおこなうことが必要である。また理科実験の準備や片付け、授業準備に子どものワークシートなどを確認、テストの採点、教材発注もあるため多忙を極める。コーディネーターとしての役割がなかなか果たせず、厳しい。【専科教員・18コマ】

コマ数という表現が正しいかどうか…支援担だが、通常学級への入り込み、単元によっての取り出しが多数あって、実質空き時間なく子どもと関わっている。【一般的な教員・22コマ】

小学校通級指導教室です。国の基準では、13人ですが、福岡市は最大で15人になってます。実際昨年度一昨年度は、15人でした。15×2時間で、週30コマ授業をしているのと同じです。多い日は朝8時50分から16時50分まで、90分×4コマでした。終了後に記録を整理しようとしても、朝の事を思い出す事ができない程クタクタでした。【一般的な教員・24コマ】

<全体として授業数が多いという問題>

まず全体のコマ数の多さについては、どの教科のどの授業も大切なのに、十分な教材研究をする時間がないからその場しのぎのような授業をしてしまい、結果子どもの力を伸ばせないということがよくあります。その結果休み時間や放課後に個別指導したりする悪循環。教師一人あたりの授業コマ数を減らし、教材研究の時間を設定して質の向上を目指すべきだと思います。

<職場内でのコマ数バランスの問題>

例えば私の職場では学年が下がると空き時間を減らされる傾向にあります。3年生で言えば、教科数は上の学年とほぼ同じなのに、高学年には教科担任制を導入した上にさらに空き時間を多く設定したため、そのしわ寄せが他学年にきています。私は基本どの学年でも担任をするタイプなので、この配分はすごくおかしいと感じています。学年に関わらず教科の数だけ教材研究の時間は必要です。またどの学年でも子どもたちの問題は多岐にわたるし、その対応にも時間はかかります。職場内で「あっちはいいよね」のような不満が噴き出すこともしばしば。コマ数への不満は一年続き、働く上でのストレスにもなりやすいので、ことさら慎重に考えるべきです【一般的な教員・24コマ】

児童の下校が15時を過ぎ、そこから会議、急な保護者対応、電話対応、分掌、「教材研究」があまりできていないように思います。【一般的な教員・25コマ】

外国籍児童が増えて、必要な指導を行うためにはそれだけの時数が必要であるため。【主任/主事・25コマ】

勤務時間前に児童が登校し、児童が下校すると間も無く勤務時間が終わる。空きコマ無しでは勤務時間内に丸付けさえできない。毎日2時間は空きがほしい。【主任/主事・26コマ】

現在15クラス28時間担当している。空き時間は週2時間。事前準備も、授業後の確認テスト等も、17時以降でないと出来ず、部活動も担当していて、夜遅くまで+帰宅後+休日に対応しないと回らないため。【専科教員・28コマ】

・空きコマという時間が設定されておらず、休憩時間無しでずっと働いている。

・同じ職場なのに空きコマがある先生や、下の学年で時数が少ない先生は羨ましいなと思う。

・単学級のため、他のクラスの先生と助け合って授業準備をするなんてことができず、ほぼ全てを自分でやらなければいけない。

・全ての教科の指導をしなければならず、教材研究等の準備をする時間が勤務時間中に取れない。

・同じ授業をすることはないので、せっかく準備しても使い回すことができない。

・1ヶ月の在校時間を45時間までにしろと言われるため、平日の放課後はほぼ何もできない。

・平日に教材研究ができないため、休日も出勤することが状態化している。

・心配性で細かいため、きっちり準備をしておかないと不安になってしまうが、きっちり準備をがんばると疲れがたまってしまう。

・専科の先生(音楽)がいるが、担任も授業にT2で入っており、評価も担任がすることになっている。

・宿題や課題のチェックをするには、子どもの休み時間の間も使わなければいけないため、一緒に遊んだり、勉強をみてあげたりすることができず、「自分なにやってんだろう。」と思うことがある。【一般的な教員・30コマ】

「妥当、適切だと感じている」を選択した方の主な意見

学園の規定として18コマと決まっています。これ以上増えたら授業づくりができません。【私立/一般的な教員・18コマ】

低学年でコマ数が少なく、且つ算数の授業は専科の方がいるから。(20時間+算数のT2として5時間)算数少人数担当、1日あたり4時間(3、4、5、6年生)を担当している【一般的な教員・20コマ】

理科専科という事もあり、やるべき事に集中できるので時間数の割にやりやすく感じています。理科という教科自体が、専門知識、用具の扱いや管理、安全管理など多くの事が求められているために、他の先生からは嫌われているためこの専科という扱いがあるのだと思います。自分が理科が得意だという事に起因して負担感を感じていないとだとも思います。【専科教員・20コマ】

中学校

「多くて負担に感じている」「どちらかというと多くて負担を感じている」を選択した方の主な意見

新任で担任をもっているから。【一般的な教員・19コマ】

子育て真っ只中なので、空き時間が少ない中で、授業準備やGIGA関係の仕事をこなすのは厳しいです。【一般的な教員・20コマ】

コマ数が全てではない。コマ数以外にも時間を取られることが多すぎる。週29コマ中21時間が授業。これだけ見ると8コマ空きで1日2コマほどあるように見えるが、担任をしているので毎日、宿題や生活記録を見るのに1コマ分使うので残りは3コマ。廊下登板が入ると毎日空きがない状態だ。放課後は部活動や会議。その後、授業準備や学級通信作り、ノートチェックなど、早く帰れるわけがない。【一般的な教員・21コマ】

生徒とじっくり対話する時間が取れない。【一般的な教員・23コマ】

1日の空き時間はだいたい1コマ分。ゆっくりお茶を飲む暇もありません。絶えず授業に追われています。授業準備や事務仕事は、部活終了後です。辛い。【主幹(首席)教諭・24コマ】

「妥当、適切だと感じている」を選択した方の主な意見

週8コマ。管理職のためコマ数を減らしてもらっている。管理職になる前よりも授業以外の業務はかなり増えたが、現状では負担が多すぎるとは感じていない。【私立/教頭・副教頭・8コマ】

時数的には適切だが、小規模校のため4種類の教材研究をする必要があり、勤務時間内には終わらない。【一般的な教員・13.5コマ】

現在のコマ数は、科目12コマ、特別活動など4コマ、会議2コマの計18コマです。1日に2〜3コマ程度、空きコマがあり、計画的に仕事を進めたり、他の職員のフォローにまわることができているので、適切なように感じてます。学習ノートのチェックや科目のレポートなどのチェックも行いながら、会議資料の準備、生徒との個人面談なども実施できています。

今までの教員生活で一番コマ数が少ないです。今までは最大で25コマまで持ちましたが、空きのない日があり、クラスの提出物などのチェックもできず、なんだか荒んだクラスになっていたことを今でも覚えています。【一般的な教員・16コマ】

以前よりも持ちコマ数も減り、負担は少なくなってきていると思うが、授業以外の仕事を勤務時間内に終えることができないのは問題だと感じている。副担任なので毎週授業するわけではないが、学活や道徳・総合などを含めると19コマである。この中には自分が専門でない教科の授業と特別支援学級の授業が含まれている。【一般的な教員・19コマ】

1学年1クラスなので、持ち時間は多くはない。ただ、毎日3学年分の準備は時間が足りない。【一般的な教員・29コマ】

高等学校

「多くて負担に感じている」「どちらかというと多くて負担を感じている」を選択した方の主な意見

授業だけでなく、会議、入り込み、分掌業務、当番などで、空きコマがないから。【一般的な教員・12コマ】

高校教師です。週13時間の担任なので、1時間LHRの14時間です。これだけならそうでもないですが、プラス小論文指導で、本来は2人担当。でも実際は個人的に見てほしいと言ってくる生徒がいて、ひどい時は20人見てました。空き時間は小論文と作文を見るのに削られます。また、職業高校なので、学科の都合や学科の行事などがあり、定番の時間割どおりになることがほぼありません。空いた時間に授業を入れられることがほとんどで、後で調整されることもないので、結果的に週16時間が普通。選択科目になっていると、削られることの方が多いので、同じ普通教科でも、地歴公民科は1人あたり週7時間で担任なし。かな。不公平感が強いです。なんとかならないかと教務に言っても、時間割は大変だからと、取り合ってもらえません。ならば自分が教務に入ってなんとかしようとしましたが、頭の固い人ばかりで改革もうまくいかず、かえって教務の仕事をバンバン回されて、かえって大変になりました。不満だらけの職場です。【一般的な教員・14コマ】

情報の免許は自分一人で、他に数学も。週22コマです。【一般的な教員・22コマ】

全ての曜日で1〜3限まで授業が入っています。(もちろんそれ以降も授業があります)ホーム担任をしており、連絡のない欠席や遅刻、不登校生徒の対応などで、どうしても1限開始に間に合わない事があり、生徒や先生方に迷惑がかかっています。授業の準備をしようにも、放課後には部活動があり、ほとんどぶっつけ本番で授業に臨んでいます。本当になんとかしてほしいです。【一般的な教員・23コマ】

「妥当、適切だと感じている」を選択した方の主な意見

科目としては2種類しか担当していない。部活動や学年の業務も現状では負担があまり大きくないから。【一般的な教員・14コマ】

部活動等の業務がある中では、このコマ数は妥当だと思う。【一般的な教員・15コマ】

「少なくて楽だと感じている」「どちらかというと少なくて楽だと感じている」を選択した方の主な意見

担任を持っておらず、かつ科目が2種類だけで、さらに習熟度別の少人数なのでかなり負担は軽いです。今後担任を持ったとしても、この時間数と人数であればなんとかなりそうな気はします。ただ、昨年は同じコマ数でかつ担任なししたが、少人数ではなかったのと司書教諭をしていたので、去年であれば「どちらかというと多くて負担を感じている」寄りになっていたかもしれません。【一般的な教員・14コマ】

前の学校では毎年大学受験科目を担当して課外も含めて週に20コマしていたため。【私立/一般的な教員・18コマ】

その他の校種

「多くて負担に感じている」「どちらかというと多くて負担を感じている」を選択した方の主な意見

私立学校で、土曜日も授業があり、2週間に一度平日に休みが強制的にあります。平日に休みがある週は授業がたくさん入ることになり、空コマがなくしんどいです。また、0限授業があり、それは自分の持ちコマには入らないです。【私立中学校・高等学校/一般的な教員・18コマ】

希望していない内容のものを任される。授業数の差がはげしい。【中学校・中等教育学校/主幹(首席)教諭・指導教諭(養・栄含む)・22コマ】

「妥当、適切だと感じている」を選択した方の主な意見

慣れてきたから【私立中学校・高等学校/一般的な教員・20コマ】

「少なくて楽だと感じている」「どちらかというと少なくて楽だと感じている」を選択した方の主な意見

前任校より少ないので。15コマです(国語12、LHR1、道徳1、総合学習2)。会議をいれたら18コマです。【中等教育学校/一般的な教員・15コマ】

まとめ

多くの教員が授業の持ちコマだけでなく、授業以外(会議や廊下当番、丸つけや作文添削等)の仕事もあるため、実質的な「空きコマ」がなく負担を感じていることが伺えました。

そのような中で、課題として多くあがったのは、教材研究の時間がないことです。実質的な「空きコマ」が確保されないままでは、授業準備やそれに伴う教材研究を勤務時間に行うことは難しくなってきます。

校種の違いによる特徴としては、小学校は学級担任(専科の教員以外)が複数の教科の授業を受け持つことになるため授業のコマ数自体が多いこと、中学校・高等学校は放課後や休日に行われる部活動による負担が顕著です。

小学校の専科教員からも負担の声は少なくなく、2022年度から小学校高学年で本格導入される「教科担任制」の目的の1つが教員の負担軽減であることからも無視できません。

また、「外国籍児童が増えたことによる必要な指導の時間」といった地域や時代背景からくる課題もあり、今後増えてくることも予想されます。

子どもの置かれている環境、発達段階を加味した対応や、子ども一人ひとりの将来を見据えた進路指導などが行われていることも考えれば、授業のコマ数といった教科指導以外の時間が必要なことも明白です。

教務主任や管理職の工夫によって、持ちコマ数の偏りをなくしたり、授業以外の仕事の割り振りの工夫など学校裁量での改善も考えられますが、子どもの実態に合わせて柔軟な対応ができる理想の持ちコマ数はどれくらいで、そのために、必要な人員や数はどれくらいなのかといった建設的な議論が進むことを望みます。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

2022年度から、全国の小学校高学年(5、6年生)で本格導入されることが決まっている教科担任制。

義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方について (報告)【 中央教育審議会での整理】には、導入の目的としては、授業の質の向上、小学校から中学校への円滑な接続、複数教員による多面的な児童理解、教師の負担軽減などが挙げられています。

指定校として先行導入した学校、校長裁量により開始された学校の事例などから、すでに実施のメリットも多く集まっている一方で、各学校の事情に合わせて弾力的に取り組んでいく必要があることも伺えます。

アンケートでは、これまでの学級担任制から体制や運用が大きく変化することに対しての不安や、働き方改革としての期待、中学校や高等学校の教員からの視点などさまざまな声が集まりました。

また、教科担任制を先行導入している学校の教員3名へインタビューを行い、導入後に実際に感じているメリット・デメリットの詳細をお聞きしました。

アンケートの概要

School Voice Project では、WEBアンケートサイト「フキダシ」に登録する教職員の方を対象に、小学校高学年の教科担任制にについてアンケートを取りました。

■対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員

■実施期間:2021年10月23日(土)〜11月14日(日)

■実施方法:インターネット調査

■回答数 :40件

アンケート結果

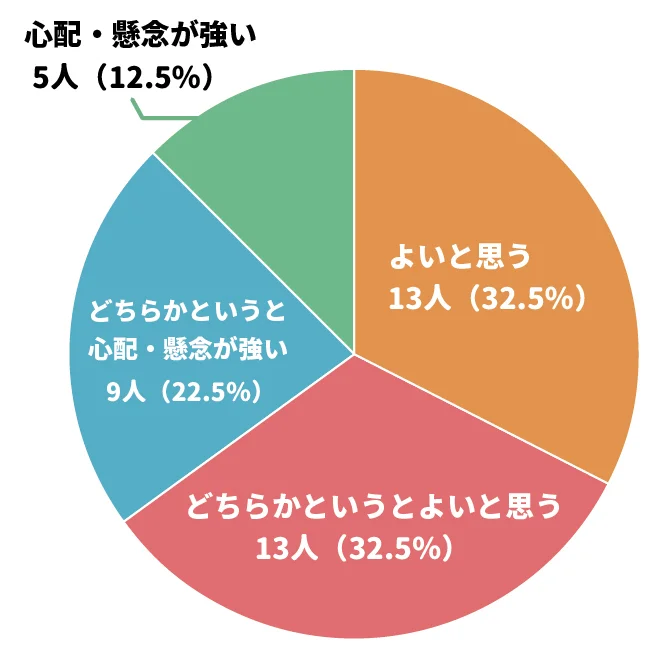

設問1 小学校の教科担任制、どう思う?

Q. 来年度から導入される、小学校高学年における教科担任制についてあなたの意見を教えてください。

「よいと思う」「どちらかというとよいと思う」を選択した方の主な理由

※全回答の中から抜粋して掲載しています。

教材研究に時間をかけられる

担当教科が減れば教材研究にかける時間が多くなるから。学年全体を見ることができ、生徒指導でも有効だと思うから。(小学校)

教員の授業準備等の負担が減り、1つの授業への教材研究や準備に時間をかけることが出来る。結果として子ども達に質の高い授業を提供できる。ただし、現在の免許のままでは、苦手な(専門としていない)教科を指導しなければならない教員も出てくることが考えられるので、段階的導入や免許法の改定等が必要だと考える。(小学校)

複数の教員で子どもたちを見ることができる

学級担任制による担任1人の抱え込みに対して、複数の教員が1クラスの子どもたちを見ていくという中学校のような体制がとれることに期待している。しかし、小学校段階の子どもたちの発達段階から、学級担任の強みである学校生活という大きな枠組みでの見取りがしづらくなったり、教科担任の学級経営への意識が低いと、学級集団形成やみえにく子の見とりが難しくなってしまうのでは、という懸念もある。(小学校)

担任だけで抱えられないほど、実態が様々である。教科担任制で色々な教員が関わり、担任の負担を少なくしないと学校制度は破綻すると思う。(高等学校)

教員の負担軽減

小学校の担任の空き時間をこれまで平然と放置してきたことが、ようやく改善の報告に向かう端緒となります。週あたり、20時間程度が目指すべき時間数でしょう。(小学校/中学校)

教科数が多く、それぞれの教材の準備が大変だからいいと思います。(小学校)

中学に向けての準備ができる

中学に向けて、教科担任制の導入は早い段階がよいと思う。また、担任だけでは見きれない児童の様子を多くの目で見ることができる。担任が全教科を教えるのは負担が大きすぎる。(中学校)

中学生になるといきなり教科担任制にかわるので、見知った先生がいるなかで教科担任制を導入しておくと中学生になったときに感じるギャップが少なくなり、子どもにとって精神的な負担が減るのではと思ったからです。(中学校)

「心配・懸念が強い」「どちらかというと心配・懸念が強い」を選択した方の主な理由

負担が増える

教科担任制を進めようという論議は、働き方改革のためという目的で始まったはずだが、中学校教員に小学校で授業してもらうなどという情報も出てきている。全く現在の負担を理解されておらず、余計に負担が重くなる懸念がある。(小学校)

人員確保が必要

軒並み賛成ですが、そこまで小学校の教員は「その教科の専門性が高い」わけではないと思います。また、学年の担任の数、教科の時数で担当者の負担も変わるので、人員の確保は急務だと思います。(小学校)

教員の人数を増やして教科担任制を行うなら納得できますが、おそらく実質的には増えないまま教科担任制だけが始まると思われるからです。そのような状況でどのように教科担任制を実施するのか、全く不透明です。単なる交換授業レベルのことを「教科担任制」として扱われる可能性が非常に高いと思われます。(小学校)

時間割を組むのが大変

1人が病休に入ったらできない。時間割を組むのがかなり大変。受け持つ教科によって大変さに偏りがでる。(小学校)

全人的な教育ができるのか心配

小学校の場合その教科内容を教えるだけが教師側の教えではない。国語の授業で活躍できなかった子を、他の授業で活躍させる配慮により、その子は自己存在感を得る。ということもあるのでは?教科別に先生が変わり子どもらを総合的に評価できるのだろうか?(小学校)

小学校段階での子どもの発達・学びは全人的なものであって欲しいです。子どもを教科の枠に区切られた複数教員の目で見るよりは、1日を通して1人の教員が総合的に把握することの方がそれを達成しやすいと考えます。(小学校)

専門性やそのバランスへの懸念

教科担任制にするのであれば人手が必要です。しかし、今いる教師で分担して、授業交換をするという案が出ていると聞きました。そもそも小学校には、あまり教科専門性のある人がいません。卒業した大学にもよりますが、たとえ専門性がある人がいたとしても、それがバランスよく配置されるわけではありません。実際、理科や音楽の専科がいる学校でも、たまたまそのときに配置されている教員の中から選んでいるので、押し付け合いのようになっている学校もあります。また、その専科がいる学校に長年勤めていると、専科をやる機会がなければ一度もその授業を持たないことになります。

教師は多忙です。新しいことが入ってきても、それを時間をかけて勉強する暇もありません。既存の教科に関しても、勤務校が研究で取り組んでいる教科を辛うじて研究のために取り組むだけです。その研究教科の指導案しか書いたことがないという人もいます。そんな状況で教科担任制が本当に実現するのか疑問です。(小学校)

その他

私は高校英語教員で、1年生のアンケートを取った時に「小学生の時から英語が苦手」という答えがあった。1年間小学校で働いた時も本当に英語の授業やJET(The Japan Exchange and Teaching Programme

)の対応に苦慮されていた。苦手な気持ちで英語を教えるよりも小学校の時から英語を好きになる教育をしてほしい。そのためには英語科を教科担任にする方がスムーズになると思っている。今、私は小学校の英語科で働きたい気持ちもある。そういった人が柔軟に教科担任として小学校で勤められるようになったらいいなと思っている。(高等学校)

設問2 小学校の教科担任制のメリットは?

Q. 小学校高学年における教科担任制のメリットはどのような点だと考えますか?

専門性の高い授業

担当教科が減り、教科研究に時間がかけられる。中、高の免許保持者は、専門性を活かすことができる。(小学校)

複数の大人で見れる

小学校の先生はクラスを1人で見ることが多いため、周りの先生と協働することが少なく、孤軍奮闘で精神的に追い詰められてしまったり、「学級王国」と言われるような過度の管理体制を敷いてしまうような傾向がある。主要教科での教科担任制は、そのような事態を防ぐメリットがあると思われる。(高等学校)

教員のチーム力アップ

複数の教員が児童に関わることで、課題共有ができる。チームとして動きがとりやすいのはメリット。(小学校)

教員の負担軽減

教員の授業準備等の負担が減り、1つの授業への教材研究や準備に時間をかけることが出来る。結果として子ども達に質の高い授業を提供できる。担任の力量による子ども達の学びの格差が小さくなる。(小学校)

中1ギャップ軽減

中1ショックの低減、学級崩壊の予防。人材が確保できれば教育に有効。(中学校)

設問3 メリットを高めるためには?

Q. メリットを最大限引き出すためには、運用上、どのような配慮や工夫があればよいでしょうか?

情報共有

校内での子どもたちの情報共有の仕組みを組み込む必要があると考える。これまであった学年会以上に、密な共有が必要になると考える。そのためには、これまでと同様の仕組みだけでなく、意図的な学年会をこまめに多く設定する必要があると考える。(小学校)

人員確保

人員増は必須です。担任間の授業交換による教科担任制は、デメリットが大きいです。実際に、本校では低学年担任が高学年算数を担当していますが、低学年学級を別の専科に委ねる時間が増えます。その結果、低学年の学級経営に悪影響が出る可能性が高いと実感しています。(小学校)

専科人事

1人ひとりの教員の得意分野を活かせるよう、所持している中高の教員免許の教科や特技を考慮して、バランスよく配置する必要がある。(小学校)

設問4 小学校の教科担任制、デメリットは?

Q. 小学校高学年における教科担任制のデメリットはどのような点だと考えますか?

負担増

単学級の場合は授業の準備が減るわけではないのでデメリットが多いと思う。複数学級が前提。(小学校)

カリキュラム・マネジメント、探究、資質能力ベースの学びなどを目指す上ではコミュニケーションコストが多い。また、本気で上記の学びを進めていくなら、結局は他教科も教材研究するので負担が減っていない。(小学校)

児童の実態把握の難しさ

小学生は一日様子を見る必要のある子が多いと感じるので、教科担任制になるとその変化を見取ることが難しいのではないかと考えます。(小学校)

人員不足

人員配置が今のままで無理矢理教科担任を導入するのは、無理があると思います。また、小学校の教員は、それぞれ専門に学んできた分野が違うことが多いので、教科担任を導入するのであれば、それに伴い担当する分野をある程度詳しく学ぶ必要があると思います。そのような人材を充分に確保できるのかが心配です。(小学校)

時間割の柔軟性

時間割変更がより難しくなる。(小学校)

専門性の欠如

「専門性を活かし、質の高い授業」と謳っているが、小学校教諭はそもそも専門教科を持たずに採用されている。中高の免許を持たない人も多くいる。当たり前のように「専門性」と「高い質」を提供できると言われても自信がない人もいる。また、現在ですら高学年を持ちたがらない先生もいる中、学年配置の偏りが一層大きくなる懸念がある。(小学校)

連携に時間がかかる

子どもたちの状況について、各担当者同士の連携を持つ時間が必要になり、現状では、隙間の時間がほとんどなく、子どもたちと過ごす時間がさらに減ってしまうのではないか、と思う。(小学校)

学級経営への影響

教科担任の学級経営意識の低下。(小学校)

設問5 デメリットを減らすためには?

Q. デメリットを軽減/解消するためには、運用上、どのような配慮や工夫があればよいでしょうか?

コミュニケーション

教師間の連携をどれだけ密にできるかが決め手だと思う。1人の成長をどう見取るかをしっかり協議しなければならないと思う。(小学校)

管理職のマネジメント

管理職の運用で何とでもなるかと思う。(小学校)

人員確保

人員増加と人員の適正配置です。当然、教師1人ひとりの力量の底上げも重要ですが、それよりも人員増加が急務かと思います。(小学校)

免許の改正

教科担任制になる教科のみ、小学校の教員資格の種類を増やす。例えば、音楽を教科担任制にするならば小学校高学年音楽の資格を取得した教員を配置する。(中学校)

導入済みの教員の声

すでに高学年の教科担任制を本格導入している自治体の教員3名に、電話にてインタビューにご協力いただきました。

兵庫県小学校教員Aさん

▼ インタビュー

実施当初は、まずはやった事実を残すところから。年度内に一単元だけやってみるという感じで少しずつ開始しました。通年でやるようになったのは最近で、慣れてきたことで一定のメリットや成果が見えてきました。

学級担任制は、時間割を担任の裁量で柔軟に組み換えられるメリットもあり、休み時間中に起きたトラブルの解決等に関して機能していました。ただ、教科担任制になったことで子どもが環境に適応していく様子も見られました。別の先生が来ることで次の授業に切替ができるようになったり、複数の教員が関わることで関係性が固定せず、逃げ道ができるなど子どもの落ち着きにつながりました。

高学年になってからの実施により、中学に向けて心の準備もできるようで、”お兄さん、お姉さん”になっていく過程を子どもたちも実感しながら過ごしているようです。

また教員にとっては、教材研究に時間をかけられるようになるため、専門性が向上することはメリットです。

ただ、運用に関しては時数の関係でとても複雑になります。2クラスだとうまくいっても、1クラス、3クラスだと実施が難しかったり授業交換がうまくできなかったり、導入当初の心理的な抵抗感や混乱もあると思います。

兵庫県でも少しづつ時間をかけて今のやり方が定着してきた感じです。

兵庫県小学校教員Bさん

▼ インタビュー

1番のメリットは、授業の準備に集中できる点です。教材研究の質が上がり、子どもたちの反応もいいですし、私自身も楽しく授業ができています。例えば、複数のクラスで授業を行うことで、同じタイミングですぐに修正もできますし、子どもたちの反応によりクラスごとに授業を変えていくことで、精度の高い授業を子どもたちに提供できるようになります。

学級担任制は、担任との相性が良い子にとってはいいですが、相性が悪い子の場合、6時間一緒というのもストレスが溜まるだろうと思います。教科担任制により、いろんな先生が関わることで子どもたちのストレス軽減にもつながります。

また、私が悪い印象を持ってしまった子どもがいたとしても、他の先生がいいところを見つけて共有してくれることで客観的な視点を持つことができます。結果的に子どもとの関係もいい方向にいく感じがします。

デメリットとしては、問題が起こったときの生徒指導や時間割を組む際に複雑になる点。ただ、やってみたらそのデメリット以上にメリットは多いとは思いました。

導入当初は、心理的なハードルが高いと思いますが、まずやってみるっていうのを大事にしてもらえたらと思います。やっていくことでいい感じに回っていくとは思いますし、先生にとっても負担が減る形でうまく導入できたら一番いいですね。

兵庫県では小学5、6年生で、教科担任制と少人数教育を組み合わせた「兵庫型教科担任制」を実施しています。

▼ 教科担任制:

国語、算数、理科、社会から2教科以上選択し、学級担任が授業を交

▼ 少人数教育:

国語、算数、理科、外国語から1教科以上を選択し、1クラスを2つに分け、学級担任と加配教員が授業

兵庫県のお2人がどちらかというとメリットを感じている一方、カリキュラム・マネジメントの視点や評価を行う過程において、教科担任制のデメリットを指摘されていたのが今年度から実施している小学校教員のCさんです。

某自治体小学校教員Cさん

▼インタビュー

私の学校で実施している現状の授業交換のやり方だと人が増えないままなので、同じ時数の教科しか実施できません。

子どもたちがさまざまな大人と関わるのは賛成ですが、学級担任制にあった弾力性が失われ、子どもの状況に合わせて柔軟に時間割などを変えていくことはできなくなります。

教科を教える(子どもたちが知識・技能を身につける)ことだけに注力すれば教員の負荷は減るかもしれませんが、全教科、全単元で子どもの資質・能力も育てようとなった時、教科横断的な視点とそれに伴う知識が必要なため、他の教科のことを知らないわけにはいきません。カリキュラムマネジメントにおいて他の教科との連携は必須なのでコミュニケーション量はこれまでより増えます。つまり、今の学校教育の目的を果たすには、本気で取り組もうとすればむしろ負荷は大きくなります。

また、例えば初任から5年間社会を全くやらなかった先生が、次の年から担当することもあり得るので、結局、自分の得意な教科だけを知っていればいいということにはなりません。

学校教育が目指していることと、教科担任制の目的や実施内容に矛盾を感じています。

こちらの指摘に関しては、義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方について (報告)【中央教育審議会での整理】でも、留意が必要だと明記されています。

学級担任が原則として全ての教科を教えることにより、教科横断的なカリキュラム・マネジメントが効果的に行われてきたという利点が損なわれることのないよう、組織的・教科等横断的な教育課程の編成・実施が可能となるよう留意する必要。

留意が必要と言及されてはいるものの、具体的にその利点を損なわないための方策が示されているわけではないため、その課題に関しては学校裁量に委ねられているのが現状と言えます。

「カタリスト for edu」では、教科担任制の仕組みについてわかりやすくまとめた記事を公開しています。こちらも合わせてご覧ください。

教科担任制について – カタリスト for edu教科担任制について – カタリスト for edu

本格導入後も引き続き注目

今回のアンケートでは、働き方改革としての期待の声や教材研究の質が上がるという視点から、導入に対して前向きな意見が多く集まりました。中学校や高等学校の教員からも推奨する声が目立ちました。

一方で、学級担任の裁量による児童生徒の状況に合わせた弾力性のある時間割や、全人的な教育や評価ができなくなるのではという不安の声も上がっています。

本格導入前ということもあり、その多くの声が未来に対する予測的なものであることから、導入後の意見についても引き続き注目したいと思います。

今後の動向について

教科担任制に関連する動きとしては、2022年4月から教職員の定数を950人増やすことが決定し、今後、4年間で教職員の定数は3800人程度増える見通しとなっています。

2022年度の概算要求では、文部科学省は定数について2,000人、4年間で8,800人の改善を要求していたものの、財務省からは「中学校教員の活用」など定数を増やさない工夫を求められていました。

小学校高学年「教科担任制」導入へ、教員950人増員 | 教育業界ニュース「ReseEd(リシード)」reseed.resemom.jp

この定数増がどう機能したかも含め、各学校・児童生徒の実態に沿った教科担任制の運用ができるよう、丁寧に実態の把握を行い、方策に対する検証結果をもとに必要な環境の整備が行われることを期待します。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼

中央教育審議会では、2015年12月に「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」が取りまとめられました。

具体的な改善方策として、「専門性に基づくチーム体制の構築」「学校のマネジメント機能の強化」に加え、「教職員一人一人が力を発揮できる環境の整備」があげられています。

教職員一人ひとりが力を発揮するためには、日頃からどのようなコミュニケーションが取れると良いのでしょうか?今回は、それぞれが実践しているコミュニケシーションを円滑にする工夫やアイデアをお聞きしました。

アンケートの概要

■ テーマ :教職員間のコミュニケーションを円滑にするひと工夫

■ 対象 :全国の小〜高校年齢の児童生徒が通う一条校に勤務する教職員であり、WEBアンケートサイト「フキダシ」に登録している方

■ 実施期間:2021年12月11日(土)〜2022年1月3日(月)

■ 実施方法:インターネット調査

■ 回答数 :31件

アンケート結果

Q. 教職員間のコミュニケーションを円滑にし、協力体制を作るために工夫していることはありますか。あなたの実践、アイディアを教えてください。

心がけや態度に気をつける

どんな先生からも学ぶ姿勢を忘れない。【小学校】

他の先生からお菓子をもらったときは、めちゃくちゃ感謝する。【中学校】

ベテラン、若手という言葉は使わない。ともに学び合う仲間と捉えている。【小学校】

一人職の職員を大切にする。例えば、栄養士さんへ、給食のことを絶賛している児童の日記のコピーをお渡しするなど。【小学校】

誰とでも分け隔てなく話す。赴任されて間もない先生方との何気ない会話「慣れました?」「元気ですか?」などを大事にする。【中学校】

以前、一緒に勤めた隣の席の先輩は、私が話しかけるといつも手を止めて話を聞いてくれました。その経験があってか、同僚から相談されたり話しかけられたりしたときは、(忙しいときはできないこともありますが)手を止めて目を向けて話を聞くように心掛けています。【小学校】

人それぞれ、どうしても譲れないもの、どうしても譲れないことを持っている。この、どうしても譲れないもの・こと以外は大胆に譲ることを大事にしている。他人に「お任せします」と委ねてみること。何もかも自分でやろうとしないこと。1人でできることなどは限られていると自覚すること。1人でできると思うから失敗するのだと心得ること。朗らかに、和やかに、協働で創り上げる意識を持つこと。【中学校】

相談する

「こんなことがあったんですが、〇〇先生ならどう対応されますか?」と相談したり意見を聞いたりする。【中学校】

力のある先輩へ、どんどん相談したり意見をぶつけてみる。そして、その会話を職員室にいる同僚に聞いてもらうことで、僕の意見も力のある先輩の意見も聞いてもらえる。【中学校】

実践や学びの話をする

学級通信を先生にも配って、学級の取り組みを知ってもらう。【中学校・特別支援学校】

・おすすめの本をポップ付きで、職員室の印刷室に置く。

・印刷室に、セミナーで見聞きし、自分が描いたグラフィックレコーディングを貼る。

・同僚と一緒にセミナーに参加する。

・セミナーで聞いてきたことを、翌日に聞いてもらう。【中学校】

日直で夕方に校舎を巡って教室の様子を拝見したとき、授業時間中などの移動で教室前で授業の様子を見聞きしたとき、そんな時に見つけたことや関心をもったことを放課後に職員室でふらりときいてみます。「今日、〇〇を拝見したんですが、あれってどんな感じなんですか?」とか、「あの授業の掲示、どうやって作ったんですか?」とか。ご本人が取り組まれていることに関心を向けて尋ねるようにします。【小学校】

児童、生徒の話をする

日常的に、とにかく教室に行って子どもの話をする。で、一緒に悩んだり取り組みを考えたりする。【小学校】

・生徒のエピソードを担任や部活顧問に共有する。

・教科授業で取り組んだ生徒の作品などが掲示されていたら、その感想を教科担当に伝える。

・授業を見学にいき、感想や質問を伝える。【中学校】

自習監督した際に気になった児童の担任に、印刷室などで「◯◯さんはどんな感じの子ですか」と、こちらから声かけしている。また、ケース会議に出てきた児童の担任には「最近どんな感じですか」と会議後、2週間頃に声をかけている。【小学校】

雑談をする

学年の同僚の誕生日に学年でおやつを食べる。【小学校】

こちらから食べ物の話を振ります。「最近どこか美味しいもの食べに行った?」など。私が好きなことを話題にしなければ、心から楽しめませんからね。こちらが楽しんでいると、意外と周囲の雰囲気が好転しますよ。【中学校】

教科の準備室には、部屋の真ん中にお菓子置き場とソファがあります。各自が食べたいものを買ってきてシェアしたり、お土産などもそこに置いて、誰でもいつでも食べられるようになっています。【高等学校】

放課後、そっと同僚にお菓子を配る。話すきっかけに。全員でなくとも、学年部とかお隣の方とか、お話聞いてもらったお礼にとか…。引き出しに小分けにできるお菓子をいくつか潜めています。また、ちょっとしたミーティングの際には、それらを少し持ち出して「糖分食べて頭を動かそう♪」と言いながらみんなとシェアすることもあります。【小学校】

研修や業務の進め方、連絡方法を工夫する

・職員室のゴミ捨て当番などの作業を1人でせずに声をかけて一緒にする。

・職員室で自分の席だけでなく、空いている席でも作業してみる。【中学校】

何か新しく取り組みたい企画があれば、前もって数名の先生の同意を得ておいてから全体に起案する。【中学校】

私は図工専科なので専科として、担任の先生をわずらわせないように、先手を打って連絡や準備をするようにすることで、担任の先生が気楽に他の業務に取り組めるように関わっている。【小学校】

生徒や保護者に配信する、配布する情報やプリントは、自分のクラスや教科担当の方々に事前に負荷なく見てもらうようにする。(毎週木曜日、とか定例化しておいて、「『パクリ』、ご自由に」としておく←大抵、一言『断り』が入るので、コミュニケーションが増える)【中学校・高等学校】

職員研修に相互承認(互いの考えを認め合う)のための哲学対話を取り入れた。「そもそも学校はなんのためにあるのか」「そもそも自分が教師を目指した理由はなんであったか」など。授業のためのHow to研修ではなく、人として、教師として大切なことを語り合うような場をつくったことで、職員室がとても和やかな1年間となった。初任者が「最初がこの学校で良かった」と言ってくれたのがとても嬉しかった。職員室が安心できる雰囲気であれば、様々な困難も1人で抱え込まずみんなで解決できる。まずは「自分の一言が学校を変えられるかもしれない」と教職員自身が思える学校づくりを目指したい。【小学校】

まとめ

ちょっとした心がけから具体的な実践まで、さまざまな工夫やアイデアが集まりました。「感謝を忘れない」「話を聞くときは手を止めて相手を見る」など、教職員である前に人として大切なことも多く書かれていました。

「学校でのコミュニケーション」と聞くと、「教員と児童生徒」や「教員と保護者」の関係性に目がいきがちですが、教職員同士が円滑にコミュニケーションを取れているかどうかも、児童生徒に大きな影響を与えるのではないでしょうか。

学校が児童生徒にとって居心地の良い場所であるためには、教職員にとっても居心地の良い場所である必要があります。一人ひとりの教職員のちょっとした工夫で、コミュニケーションの取りやすい職員室が全国に広がっていくことを願います。

▼ 自由記述の回答一覧は、以下よりダウンロードしてご覧ください。 ▼